Виды нагрузок на здания и сооружения. Нагрузки и воздействия на здание. Строительная механика Воздействия на здания и сооружения

Читайте также

А.Е.Сутягин 2017г

Здания (жилище)

- часть культуры человека. Искусственный артефакт. Появляются вместе с человеком. Элемент очеловечивания природы.

Предназначение здания, как такового - защищать человека, человеческий организм, его здоровье от влияния природы, от влияния внешних природных) факторов. А также создавать пригодную среду обитания невзирая на внешние климатические воздействия.

Любое здание состоит, прежде всего, из конструкций, выполненных из того или иного материала. а также из различного рода инженерных систем предназначенных для комфортной среды и удовлетворении основных физиологических потребностей людей.

Определение понятий - здание и сооружение.

Здание -

предназначено для постоянного пребывания людей.

Сооружение

- не предназначено для постоянного пребывания людей. Необходимо для осуществления специфических технологических задач.

Составные части здания (конструкции).

Фундамент

- передача нагрузки от всего здания на естественное основание (грунт). (“Корень здания”).

Стены

- защита от ветровых и тепловых воздействий.

Каркас

- скелет здания.

Перекрытия

- восприятие нагрузки, от находящихся в здании людей, мебели и оборудования.

Кровля

- защита здания от атмосферных осадков (снег, дождь), солнечных лучей, тепловых воздействий.

Количество видов и типов частей здания настолько разнообразно и сильно зависит от назначения здания. В рамках данной статьи остановимся на основных моментах.

Конструкции здания подразделяются на несущие и ограждающие конструкции.

Несущие конструкции

- воспринимают силовые воздействия от других частей здания и подвижной нагрузки (людей) и передают их на основание (через фундаменты). Параметры несущих конструкций назначаются только на основании специализированных расчетов.

Ограждающие конструкции

(ненесущие) - конструкции предназначенные для защиты людей от внешних факторов и обеспечивающие нормальное функционирования здания согласно назначению здания. Например окна и двери.

Ограждающие конструкции первыми воспринимают силовые воздействия и передают их на несущие конструкции. Четкой градации между этими конструкция провести затруднительно. Обычно в зданиях (особенно в прошлом) те или иные конструкции могут сочетать функции несущих и ограждающих конструкций.

Например, кирпичная кладка много веков - это и защита от тепловых воздействий и хороший несущий элемент.

В индустриальных зданиях стараются разделить эти функции. (Например каркас и сендвич-панели).

Здания и сооружения должны сопротивляться (выдерживать) требуемым нормативными документами нагрузкам и воздействиям.

Статья 7 Федерального закона N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" вводит понятие механической безопасности здания или сооружения, а именно:

"Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности."

Нагрузки и воздействия.

Нагрузки - то что непосредственно оказывают силовые воздействия на элемент конструкции. Воздействия - то что вызывает (опосредованно) в конструкциях внутренние усилия или деформации.

Нагрузки от веса несущих и ограждающих конструкций (статические)

. Атмосферные нагрузки (динамические)

.. снеговая

.. дождевая

.. ветровая (квазистатические и динамические)

.. гололедная

.. температурная (воздействие)

.. ледовая

.. волновая (штормовая)

.. магнитная и электромагнитная

и другие.

. Воздействия смещений земной коры

.. сейсмическая (тектоническая)

.. просадочная (в результате замачивания грунтов)

.. влияние горных выработок

.. влияние карстово-суффозионных процессов

.. Аварийные (особые)

.. пожар (обрушение и тепловое воздействие)

.. столкновение с транспортным средством)

.. взрывное

.. обрушение частей здания

.. Нагрузки от редких природных факторов

.. ураганы

.. смерчи

.. цунами

и др.

Полезные нагрузки (для чего собственно и проектируется здание)

Нагрузки от веса людей (“живая” нагрузка) (квазистатическая)

. нагрузки от мебели и бытового оборудования (квазистатическая)

. Технологические нагрузки (производство)

. Вес и динамические воздействия производственного оборудования.

. Крановые нагрузки

. Нагрузки от внутрицехового транспорта

. Нагрузки от лифтов (и тп.).

. Температурные технологические нагрузки

. Повышенное давление (вакуум)

. Технологические нагрузки на сооружения (мосты, кран, дамбы, плотины, аэродромы и т.д.)

По характеру воздействия нагрузки делятся на

. кратковременные (многократно-повторяющиеся или эпизодические)

. длительные

. постоянные

С точки зрения: вызывают ли нагрузки динамические усилия в конструкциях.

. статические

. квазистатические

. динамические (пульсационные, ударные, периодические и т.)

Расчетное и эксплуатационное значение нагрузки. При проектировании несущих конструкции для разных видов расчетов используют несколько значений одной и той же нагрузки. Как минимум Расчетное значение (повышенное) и нормативное значение (эксплуатационное).

Сочетание нагрузок. Каждая нагрузка для расчета элемента здания может и нагружать этот элемент и разгружать этот элемент. Поэтому в расчете используется определенное сочетание нагрузок, а именно такое, которое максимально нагружает рассчитываемый элемент здания.

Надо понимать, что величина нагрузки (как полезной, так и природной) носить случайный ("волатильный") характер. В нормативной документации определяется максимальная величина нагрузки превышение, которой маловероятно (хотя и возможно) в течении всего срока эксплуатации здания (70-150 лет).

Ввиду этого, для сооружений повышенного уровня ответственности (и, соответственно, большего срока эксплуатации) вводится повышающие коэффициенты, на которые умножаются "базовые" значения нагрузок. (коэффициент надежности по ответственности здания от 1,1 до 1,2).

Подробнее о значении тех или иных видов нагрузок см. список прилагаемой литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

3. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.

4. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. В.Н.Гордеев, А.И.Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В.Перельмутер, С.Ф.Пичугин; под. общей ред. А.В.Перельмутера. 3-е изд., перераб. - М.: Издательство С, 2009г.

Для того чтобы здание было технически целесообразным, необходимо знать внешние воздействия, воспринимаемые зданием в целом и его отдельными элементами (рис. 11.2), которые можно разделить на два вида: силовые (нагрузки) и несиловые (воздействия окружающей среды).

Рис. 11.2.

1 – постоянные и временные вертикальные силовые воздействия; 2 – ветер; 3 – особые силовые воздействия (сейсмические или др.); 4 – вибрации; 5 – боковое давление грунта; 6 – давление грунта (отпор); 7 – грунтовая влага; 8 – шум; 9 – солнечная радиация; 10 – атмосферные осадки; 11 – состояние атмосферы (переменная температура и влажность, наличие химических примесей)

К силовым воздействиям относятся различные виды нагрузок:

- постоянные – от собственной массы элементов здания, от давления грунта на его подземные элементы;

- временные длительного действия – от массы стационарного оборудования, длительно хранящихся грузов, собственной массы перегородок, которые могут перемещаться при реконструкции;

- кратковременные – от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, от действия ветра на здание;

- особые – от сейсмических воздействий, воздействий в результате аварии оборудования.

К несиловым воздействиям относятся:

- температурные воздействия, влияющие на тепловой режим помещений, а также приводящие к температурным деформациям, которые уже являются силовыми воздействиями;

- воздействия атмосферной и грунтовой влаги, а также воздействия паров влаги в воздухе помещения, вызывающие изменения свойств материалов, из которых выполнены конструкции здания;

- движение воздуха, вызывающее его проникновение внутрь конструкции и помещения, изменяющее их влажностный и тепловой режим;

- воздействие прямой солнечной радиации, вызывающее изменение физико-технических свойств поверхностных слоев материала конструкций, а также теплового и светового режима помещений;

- воздействие агрессивных химических примесей, содержащихся в воздухе, которые в смеси с дождевой или грунтовой водой образуют кислоты, разрушающие материалы (коррозия);

- биологические воздействия, вызываемые микроорганизмами или насекомыми, приводящие к разрушению конструкций и к ухудшению внутренней среды помещений;

- воздействие звуковой энергии (шума) от источников внутри и вне здания, нарушающей нормальный акустический режим в помещении.

В соответствии с перечисленными нагрузками и воздействиями к зданиям и их конструкциям предъявляются следующие требования.

- 1. Прочность – способность воспринимать нагрузки без разрушения.

- 2. Устойчивость – способность конструкции сохранять равновесие при внешних и внутренних нагрузках.

- 3. Жесткость – способность конструкций нести нагрузку с минимальными, заранее заданными нормами деформациями.

- 4. Долговечность

– способность здания и его конструкций выполнять свои функции и сохранять свои качества в течение предельного срока эксплуатации, на который они рассчитаны. Долговечность зависит от следующих факторов:

- ползучести материалов, т.е. процесса малых непрерывных деформаций, протекающих в материалах в условиях длительного воздействия нагрузок;

- морозостойкости материалов, т.е. способности влажного материала противостоять попеременному замораживанию и оттаиванию;

- влагостойкости материалов, т.е. их способности противостоять разрушающему действию влаги (размягчению, набуханию, короблению, расслоению, растрескиванию);

- коррозионной стойкости, т.е. способности материалов сопротивляться разрушению, вызванному химическими и электрохимическими процессами;

- биостойкости, т.е. способности органических материалов противостоять разрушающему действию насекомых и микроорганизмов.

Долговечность определяется предельным сроком службы зданий. По этому признаку здания и сооружения разделяют на четыре степени:

- 1–я – более 100 лет (основные конструкции, фундаменты, наружные стены и т.п. выполнены из материалов, обладающих высокой стойкостью против перечисленных видов воздействий);

- 2–я – от 50 до 100 лет;

- 3–я – от 20 до 50 лет (конструкции не обладают достаточной стойкостью, например дома с деревянными наружными стенами);

- 4–я – до 20 лет (временные здания и сооружения).

Срок службы зависит также от условий, в которых находятся здание и сто конструкции, а также от качества их эксплуатации.

Важнейшим требованием к зданиям и сооружениям является требование пожарной безопасности . По степени возгораемости строительные материалы делятся на три группы:

- несгораемые (не горят, не тлеют и не обугливаются под воздействием огня или высокой температуры);

- трудносгораемые (под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются, но после удаления источника огня или высокой температуры горение и тление прекращаются). Обычно они защищаются снаружи несгораемыми материалами;

- сгораемые (под воздействием открытого огня или высокой температуры горят, тлеют или обугливаются и после удаления источника огня или температуры продолжают гореть или тлеть).

Предел огнестойкости конструкций зданий определяется длительностью (в минутах) сопротивления действию огня до потери прочности или устойчивости, либо до образования сквозных трещин, либо до повышения температуры на поверхности конструкции со стороны, противоположной огню, в среднем более 140°С.

Здания или их отсеки между противопожарными стенками – брандмауэрами (рис. 11.3) в зависимости от степени возгораемости их конструкций разделяются на пять степеней огнестойкости. Степень огнестойкости зданий определяется по Строительным нормам и правилам (СНиП) 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

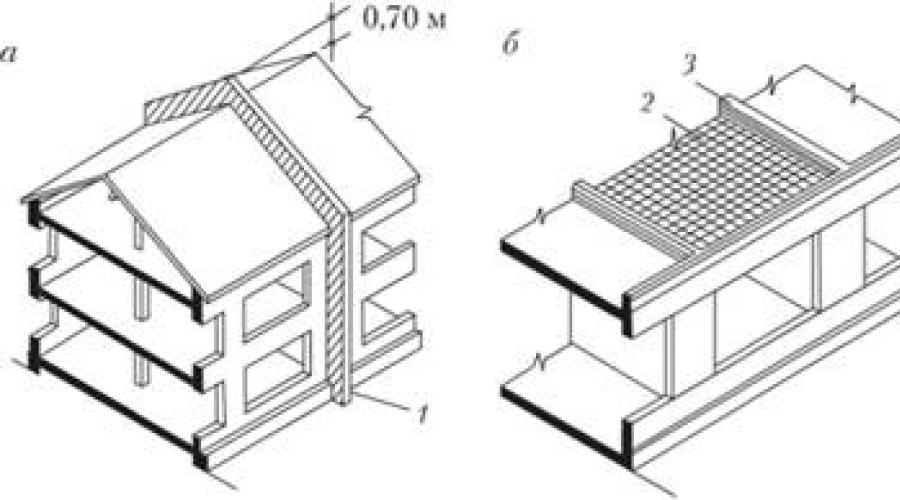

Рис. 11.3. Противопожарные стенки – брандмауэры (а) и зоны (б):

1 – противопожарная стенка; 2 – несгораемое перекрытие; 3 – несгораемый гребень

К I степени огнестойкости относятся здания, несущие и ограждающие конструкции которых выполнены из камня, бетона, кирпича с применением плитных или листовых несгораемых материалов. В зданиях II степени огнестойкости материалы также выполнены из несгораемых материалов, но имеют меньший предел огнестойкости. В зданиях III степени огнестойкости допускается применение сгораемых материалов для перегородок и перекрытий. В зданиях IV степени огнестойкости для всех конструкций допускается применение сгораемых материалов с минимальным пределом огнестойкости 15 мин, кроме стен лестничных клеток. К V степени огнестойкости относят временные здания. Предел огнестойкости их конструкций не нормируется. В зданиях III, IV и V степеней огнестойкости предусматривается рассечение их брандмауэрами и противопожарными перекрытиями на отсеки, ограничивающие площадь распространения пожара.

В процессе строительства и во время эксплуатации здание испытывает на себе действие различных нагрузок. Этим силам сопротивляется сам материал конструкции, в нем возникают внутренние напряжения. Поведение строительных материалов и конструкций под воздействием внешних сил и нагрузок изучает строительная механика.

Одни из этих сил действуют на здание непрерывно и называются постоянными нагрузками, другие - лишь в отдельные отрезки времени и называются временными нагрузками.

К постоянным нагрузкам относится собственный вес здания , который в основном состоит из веса конструктивных элементов, составляющих его несущий остов. Собственный вес действует постоянно во времени и по направлению сверху вниз. Естественно, что напряжения в материале несущих конструкций в нижней части здания будут всегда больше, чем в верхней. В конечном счете все воздействие собственного веса передается на фундамент, а через него - на грунт основания. Собственный вес всегда был не только постоянной, но и главной, основной нагрузкой на здание.

Лишь в последние годы строители и конструкторы столкнулись с совершенно новой проблемой: не как надежно опереть здание на грунт, а как его «привязать», заанкерить к земле, чтобы его не оторвали от земли другие воздействия, в основном ветровые усилия. Это произошло потому, что собственный вес конструкций в результате применения новых высокопрочных материалов и новых конструктивных схем все время уменьшался, а габариты зданий росли. Увеличивалась площадь, на которую действует ветер, иначе говоря, парусность здания. И, наконец, воздействие ветра стало более «весомым», чем воздействие веса здания, и здание стало стремиться к отрыву от земли.

является одной из основных временных нагрузок. С увеличением высоты воздействие ветра возрастает. Так, в средней части России нагрузка от ветра (скоростной напор ветра) на высоте до 10 м принимается равным 270 Па, а на высоте 100 м она уже равна 570 Па. В горных районах, на морских побережьях воздействие ветра намного возрастает. Например, в некоторых районах береговой полосы Арктики и Приморья нормативное значение ветрового напора на высоте до 10 м равно 1 кПа. С подветренной стороны здания возникает разряженное пространство, которое создает отрицательное давление - отсос, который увеличивает общее воздействие ветра. Ветер меняет как направление, так и скорость. Сильные порывы ветра создают, кроме того, и ударное, динамическое воздействие на здание, что еще более усложняет условия для работы конструкции.С большими неожиданностями столкнулись градостроители, когда стали возводить в городах здания повышенной этажности. Оказалось, что улица, на которой никогда не дули сильные ветры, с возведением на ней многоэтажных зданий стала очень ветреной. С точки зрения пешехода, ветер со скоростью 5 м/с уже становится надоедливым: он развевает одежду, портит прическу. Если скорость немного выше - ветер уже поднимает пыль, кружит обрывки бумаг, становится неприятным. Высокое здание является основательной преградой для движения воздуха. Ударяясь об эту преграду, ветер разбивается на несколько потоков. Одни из них огибают здание, другие устремляются вниз, а затем у земли также направляются к углам здания, где и наблюдаются самые сильные потоки воздуха, в 2-3 раза превышающие по своей скорости ветер, который дул бы на этом месте, если бы не было здания. При очень высоких зданиях сила ветра у основания здания может достигать таких размеров, что валит пешеходов с ног.

Амплитуда колебаний высотных зданий достигает больших размеров, что отрицательно влияет на самочувствие людей. Скрип, а иногда и скрежет стального каркаса одного из самых высоких в мире здания Международного торгового центра в Нью-Йорке (высота его 400 м) вызывает тревожное состояние у находящихся в здании людей. Предусмотреть, рассчитать заранее действие ветра при высотном строительстве очень сложно. В настоящее время строители прибегают к экспериментам в аэродинамической трубе. Как и авиастроители! они обдувают в ней модели будущих зданий и в какой-то мере получают реальную картину воздушных токов и их силу.

также относится к временным нагрузкам. Особенно внимательно надо подходить к влиянию снеговой нагрузки на разновысотные здания. На границе между повышенной и пониженной частями здания возникает так называемый «снеговой мешок», где ветер собирает целые сугробы. При переменной температуре, когда происходит поочередное подтаивание и вновь замерзание снега и при этом еще сюда попадают взвешенные частицы из воздуха (пыль, копоть), снеговые, точнее, ледяные массивы становятся особенно тяжелыми и опасными. Снеговой покров из-за ветра ложится неравномерно как при плоских, так и при скатных кровлях, создавая асимметрическую нагрузку, которая вызывает дополнительные напряжения в конструкциях.К временным относится (нагрузка от людей, которые будут находиться в здании, технологического оборудования, складируемых материалов и т. д.).

Возникают в здании напряжения и от воздействия солнечного тепла и мороза. Это воздействие называется температурно-климатическим . Нагреваясь солнечными лучами, строительные конструкции увеличивают свой объем и размеры. Охлаждаясь во время морозов, они уменьшаются в своем объеме. При таком «дыхании» здания в его конструкциях возникают напряжения. Если здание имеет большую протяженность, эти напряжения могут достичь высоких значений, превышающих допустимые, и здание начнет разрушаться.

Аналогичные напряжения в материале конструкции возникают и при неравномерной осадке здания , которая может произойти не только из-за разной несущей способности основания, но и из-за большой разницы в полезной нагрузке или собственного веса отдельных частей здания. Например, здание имеет многоэтажную и одноэтажную части. В многоэтажной части на перекрытиях расположено тяжелое оборудование. Давление на грунт от фундаментов многоэтажной части будет намного больше, чем от фундаментов одноэтажной, что может вызвать неравномерность осадки здания. Чтобы снять дополнительные напряжения от осадочных и температурных воздействий, здание «разрезают» на отдельные отсеки деформационными швами.

Если здание защищают от температурных деформаций, то шов называется температурным. Он отделяет конструкции одной части здания от другой, за исключением фундаментов, так как фундаменты, находясь в земле, не испытывают температурного воздействия. Таким образом, температурный шов локализует дополнительные напряжения в пределах одного отсека, препятствуя передаче их на соседние отсеки, тем самым препятствуя их сложению и увеличению.

Если здание защищают от осадочных деформаций, то шов называется осадочным. Он отделяет одну часть здания от другой полностью, включая и фундаменты, которые благодаря такому шву имеют возможность перемещаться один по отношению к другому в вертикальной плоскости. При отсутствии швов трещины могли бы возникнуть в неожиданных местах и нарушить прочность здания.

Кроме постоянных и временных существуют еще особые воздействия на здания. К ним относятся:

- сейсмические нагрузки от землетрясения;

- взрывные воздействия;

- нагрузки, возникающие при авариях или поломках технологического оборудования;

- воздействия от неравномерных деформаций основания при замачивании просадочных грунтов, при оттаивании вечномерзлых грунтов, в районах горных выработок и при карстовых явлениях.

По месту приложения усилий нагрузки разделяются на сосредоточенные (например, вес оборудования) и равномерно распределенные (собственный вес, снег и др.).

По характеру действия нагрузки могут быть статическими, т. е. постоянными по величине во времени, например тот же собственный вес конструкций, и динамическими (ударными), например порывы ветра или воздействие подвижных частей оборудования (молоты, моторы и др.).

Таким образом, на здание действуют самые различные нагрузки по величине, направлению, характеру действия и месту приложения (рис. 5). Может получиться такое сочетание нагрузок, при котором они все будут действовать в одном направлении, усиливая друг друга.

Рис. 5. Нагрузки и воздействия на здание: 1 - ветер; 2 - солнечная радиация; 3 - осадки (дождь, снег); 4 - атмосферные воздействия (температура, влажность, химические вещества); 5 - полезная нагрузка и собственный вес; 6 - особые воздействия; 7 - вибрация; 8 - влага; 9 - давление грунта; 10 - шум

Именно на такие неблагоприятные сочетания нагрузок рассчитывают конструкции здания. Нормативные значения всех усилий, действующих на здание, приведены в СНиПе. Следует помнить, что воздействия на конструкции начинаются с момента их изготовления, продолжаются при транспортировке, в процессе возведения здания и его эксплуатации.

Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М., 1985.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кафедра экономики, управления и финансов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По предмету: Техническое обслуживание зданий и сооружений

Тема: Виды воздействия на здания и сооружения

Выполнила: студентка группы ЭУКЗО-01-09

Шагимарданова Л.М.

Проверил: Федотов Ю.Д.

Введение

Классификация нагрузок

Сочетания нагрузок

Заключение

Введение

При возведении зданий и сооружений вблизи или вплотную к уже существующим возникают дополнительные деформации ранее построенных зданий и сооружений.

Опыт показывает, пренебрежение особыми условиями такого строительства может приводить к появлению в стенах ранее построенных зданий трещин, перекосов проемов и лестничных маршей, к сдвигу плит перекрытий, разрушению строительных конструкций, т.е. к нарушению нормальной эксплуатации зданий, а иногда даже к авариям.

При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и генеральным проектировщиком, с привлечением заинтересованных организаций, эксплуатирующих окружающие здания, должен быть решен вопрос об обследовании этих зданий в зоне влияния нового строительства.

Рядом расположенным зданием считается существующее здание, находящееся в зоне влияния осадок фундаментов нового здания или в зоне влияния производства работ по строительству нового здания на деформации основания и конструкций существующего. Зона влияния определяется в процессе проектирования.

Классификация нагрузок

В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки. Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.

а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями;

з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями.

и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546-82;

к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5.

л) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями, определяемыми в соответствии с указаниями пп. 8.2-8.6 при условии q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = 0, DI = DVII = 0;

м) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

В районах со средней температурой января минус 5°С и выше (по карте 5 приложения 5 к СниП 2.01.07-85*) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением не устанавливаются.

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п.1.7, а, б, г, д;

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением);

д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;

е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;

ж) ветровые нагрузки;

з) гололедные нагрузки.

а) сейсмические воздействия;

б) взрывные воздействия;

в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;

г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.

Сочетания нагрузок

Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных,

б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.

Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.

В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п.1.8.

При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

в основных сочетаниях для длительных нагрузок y1 = 0,95; для кратковременных y2 = 0,9:

в особых сочетаниях для длительных нагрузок y1 = 0,95; для кратковременных y2 = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.

В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания y2, принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для остальных - 0,6.

При учете сочетаний нагрузок за одну временную нагрузку следует принимать:

а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);

б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в нормативном и расчетном значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одном или несколько перекрытий с учетом коэффициентов yA и yn; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента y; гололедно-ветровую нагрузку

Методы борьбы с воздействиями на здания и сооружения

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

искусственное понижение уровня подземных вод;

агролесомелиорация;

закрепление грунтов;

удерживающие сооружения;

Удерживающие сооружения следует предусматривать для предотвращения сдвига, обрушения, обвалов и вывалов грунтов при невозможности или экономической нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса).

Удерживающие сооружения применяют следующих видов:

поддерживающие стены - для укрепления нависающих скальных карнизов;

контрфорсы - отдельные опоры, врезанные в устойчивые слои грунта, для подпирания отдельных скальных массивов;

опояски - массивные сооружения для поддержания неустойчивых откосов;

облицовочные стены - для предохранения грунтов от выветривания и осыпания;

пломбы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах) - для предохранения скальных грунтов от выветривания и дальнейших разрушений;

анкерные крепления - в качестве самостоятельного удерживающего сооружения (с опорными плитами, балками и т.д.) в виде крепления отдельных скальных блоков к прочному массиву на скальных склонах (откосах).

Снегоудерживающие сооружения следует размещать в зоне зарождения лавины непрерывными или секционными рядами до боковых границ лавиносбора. Верхний ряд сооружений следует устанавливать на расстоянии не более 15 м вниз по склону от наиболее высокого положения линии отрыва лавин (или от линии снеговыдувающих заборов или кольктафелей). Ряды снегоудерживающих сооружений следует располагать перпендикулярно направлению сползания снегового покрова.

Лавинотормозящие сооружения следует проектировать для уменьшения или полного гашения скорости лавин на конусах выноса в зоне отложения лавин, где крутизна склона менее 23°. В отдельных случаях, когда защищаемый объект оказывается в зоне зарождения лавин и лавина имеет небольшой путь разгона, возможно расположение лавинотормозящих сооружений на склонах крутизной более 23°.

Заключение

Для выбора оптимального варианта инженерной защиты технические и технологические решения и мероприятия должны быть обоснованы и содержать оценки экономического, социального и экологического эффектов при осуществлении варианта или отказе от него.

Обоснованию и оценке подлежат варианты технических решений и мероприятий, их очередность, сроки осуществления, а также регламенты обслуживания создаваемых систем и защитных комплексов.

Расчеты, связанные с соответствующими обоснованиями, должны основываться на исходных материалах одинаковой точности, детальности и достоверности, на единой нормативной базе, одинаковой степени проработки вариантов, идентичном круге учитываемых затрат и результатов. Сравнение вариантов при различии в результатах их осуществления должно учитывать затраты, необходимые для приведения вариантов к сопоставимому виду.

При определении экономического эффекта инженерной защиты в размер ущерба должны быть включены потери от воздействия опасных геологических процессов и затраты на компенсацию последствий от этих воздействий. Потери для отдельных объектов определяются по стоимости основных фондов в среднегодовом исчислении, а для территорий - на основе удельных потерь и площади угрожаемой территории, с учетом длительности периода биологического восстановления и срока осуществления инженерной защиты.

Предотвращенный ущерб должен быть суммирован по всем территориям и сооружениям независимо от границ административно-территориального деления.

Список использованной литературы

1.В.П. Ананьев, А.Д. Потапов Инежнерная геология. М: Высш. Шк. 2010

2.С.Б. Ухов, В.В. Семенов, С.Н. Чернышев Механика грунтов, основания, фундаменты. М: Выс. Шк. 2009 г.

.В.И. Темченко, А. А Лапидус, О.Н. Терентьев Технология строительных процессов М: Выс. Шк. 2008 г.

.В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев, В.В. Соколовский Технология возведения зданий и сооружений М: Выс. Шк. 2010 г.

.СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических грузов.

В ходе проектирования нужно учесть всё, чему здание должно сопротивляться, дабы не терять своих эксплуатационных и прочностных качеств. Нагрузками принято считать внешние механические силы, действующие на здание, а воздействиями - внутренние явления. Для уяснения вопроса проклассифицируем все нагрузки и воздействия по следующим признакам.

По продолжительности действия:

- постоянные - собственная масса конструкции, масса и давление грунта в насыпях или засыпках;

- длительные - масса оборудования, перегородок, мебели, людей, снеговая нагрузка, сюда же относятся воздействия, обусловленные усадкой и ползучестью строительных материалов;

- кратковременные - температурные, ветровые и гололёдные климатические воздействия, а также связанные с изменением влажности, солнечной радиацией;

- особые - нормируемые нагрузки и воздействия (например, сейсмические, при воздействии пожара и пр.).

Среди проектировщиков существует также термин полезная нагрузка, значение которого в нормативных документах не закреплено, но термин бытует в практике строительства. Под полезной нагрузкой подразумевается сумма некоторых временных нагрузок, которые всегда присутствуют в здании: люди, мебель, оборудование. Например, для жилого дома она составляет 150...200 кг/м 2 (1,5...2 мПа), а для офисного - 300...600 кг/м 2 (3...6 мПа).

По характеру работы:

- статические - собственная масса конструкции, снеговой покров, оборудование;

- динамические - вибрация, порыв ветра.

По месту приложения усилий:

- сосредоточенные - оборудование, мебель;

- равномерно распределённые - масса конструкции, снеговой покров.

По природе воздействия:

- нагрузки силового характера (механические) - это нагрузки, которые вызывают реактивные силы; к этим нагрузкам относятся все выше приведённые примеры;

- воздействия несилового характера:

- перемены температур наружного воздуха, что вызывает линейные температурные деформации конструкций здания;

- потоки парообразной влаги из помещений - влияют на материал наружных ограждений;

- атмосферная и грунтовая влага, химически агрессивное воздействие окружающей среды;

- солнечная радиация;

- электромагнитное излучение, шум и т.п., влияющие на здоровье человека.

Все нагрузки силового характера закладываются в инженерные расчёты. Влияние воздействий несилового характера также обязательно учитывается при проектировании. Посмотрим, например, как температурное воздействие влияет на конструкцию. Дело в том, что под влиянием температуры конструкция стремится сжаться или расшириться, т.е. измениться в размерах. Этому препятствуют другие конструкции, с которыми данная конструкция связана. Следовательно, в тех местах, где конструкции взаимодействуют, возникают реактивные силы, которые нужно воспринять. Также в протяжённых зданиях необходимо предусмотреть зазоры.

Расчётам подвергаются и другие воздействия: расчёт на паропроницание, теплотехнический расчёт и т.д.