Назывался ли Азербайджан в древности Азербайджаном

Айкарам Нагапетян

Корреспондент Общественного телевидения Армении в США

Нынешний Азербайджан по аналогии с «икорной дипломатией» развивает и «икорную науку», не только в Азербайджане, но и за рубежом заказывая «исследования», в которых территория современной Азербайджанской Республики, а также Арцах, Зангезур и Ереван представляются как насчитывающая тысячелетия родина азербайджанцев. Баку задним числом объявляет албанскими христианские памятники на отмеченных территориях или в других армянских населенных пунктах. Даже если бы они были албанскими, то и тогда у Азербайджана по сравнению с Арменией нет никаких преимуществ в плане претензии на роль наследника исторически христианских территорий Алуанка. Наоборот, албанская/алуанская цивилизация была очень близка к армянской, не имея ничего общего с тюркско-татарским обликом Азербайджана.

Насколько нынешние египетские арабы могут претендовать на роль исторических хозяев пирамид, настолько и сегодняшние жители Азербайджана могут заявить, что обладают правами в отношении христианских памятников Алуанка. С той только разницей, что в Египте таких нелепых заявлений никто не делает.

Однако есть нечто, чего Баку уже физически не в силах изменить, - уже опубликованные в прошлые столетия или десятилетия исследования о нашем регионе. В те годы Азербайджан либо не был независим, либо его вообще не было, так что тогда не действовали ни «икорная дипломатия», ни Фонд Гейдара Алиева, и иностранные специалисты были свободны в том, чтобы максимально объективно проводить свои исследования.

Изучение именно этих исследований может пролить еще один луч света на армяно-азербайджанские противоречия как в Арцахе, так и в целом на тему истории.

При этом значительная часть указанных исследований в действительности не имела какой-либо антиазербайджанской или проармянской направленности. Они просто констатировали объективную действительность.

Что писали энциклопедии мира?

Первое издание Британской энциклопедии датируется 18 веком (1768-1771гг.). Издаваемая в Российской империи энциклопедия Брокгауза и Ефрона начала публиковаться с 1890г. и была завершена в 1907г. Первая энциклопедия на тему ислама была издана в 1913г., тогда вышел первый том. Над энциклопедиями работали группы, состоящие из десятков специалистов из лучших научных учреждений. Что они говорили об Армении и Азербайджане?

Особенно примечательным кажется Энциклопедия ислама, первое издание которой было осуществлено в нидерландском городе Лейден под заглавием The Encyclopedia of Islam: A dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan peoples в 1913-1930гг. В 1960г. началась публикация дополненного издания The Encyclopedia of Islam: new edition . В двух изданиях раздел Азербайджана представлен по-разному. Их сопоставление позволяет увидеть динамику международного восприятия азербайджанской идентичности.

В первом издании (1913г.) название «Азербайджан» относилось исключительно к Иранской Атропатене. Ни о каком кавказском Азербайджане в энциклопедии нет ни слова. Согласно энциклопедии, «современный Азербайджан (речь о 1913-м годе. – Прим. А.Н. ) на севере граничит с Кавказом». То есть, согласно энциклопедии, на Кавказе Азербайджана нет, он есть только к югу от Кавказа .

В качестве контактирующей с мусульманским миром и географически близкой страны энциклопедия подробно представляет Армению. Причем если раздел Азербайджана занимает в книге полторы страницы, то Армении уделено 14 страниц.

Издание называет Гандзак – Елисаветпольскую губернию и город Ордубад – частью Восточной Армении. О Нахичеване и Арцахе читаем: «Нахичеван, как и Ереван, играл ключевую роль в истории Армении. Шуши, входящий в Карабахскую область, ранее был столицей отдельного ханства» .

Существование Карабахского ханства в армянской историографии не отрицается. Другое дело, как оно связано с Азербайджаном. Ханство не называлось азербайджанским, не было частью независимого Азербайджана и до заключения Гюлистанского договора находилось под контролем Персии, а не Азербайджана. В противном случае царский генерал Ртищев в октябре 1813г. в Гюлистане подписывал бы договор с Азербайджаном, а не персидскими властями. Современный Иран никогда не предъявлял Кавказу никаких территориальных претензий, ссылаясь на свое давнишнее владычество. Но бакинские писаки, неизвестно почему, «приватизировали» часть персидского владычества, а заодно, как мы увидим, еще и персидского поэта.

В контекст средневековой истории Карабаха входят пять местных меликств, обеспечивающих Арцаху полунезависимое положение.

Во втором издании Энциклопедии ислама (1960г.) картина несколько иная. Здесь Азербайджан вновь представлен как одна из областей Персии. Тем не менее добавлены умещающиеся на полстранице три абзаца, в которых говорится об уже существующем кавказском несуверенном Азербайджане. Примечательно, что написали авторы о новоявленном «Азербайджане-2»: «Турецкие войска во главе с Нури пашой заняли Баку 15 сентября 1918г. и переформировали бывшую область, назвав ее Азербайджаном, объясняя это сходством с тюркоязычным населением области Азербайджан на севере Персии» .

В этом издании также разделу «Азербайджан» энциклопедия уделяет 4 страницы, а об Армении говорится на 16 страницах. Совершенно очевидно, что об Азербайджане особенно нечего рассказывать, и вообще еще не вполне ясно, как поступать с «Азербайджаном-2». Сталинская диктатура могла выдумать новый этнос, а затем придумать для этого этноса историю и поэтов и навязать это все в рамках тоталитарной системы. Но в зарубежных академических кругах, для которых советские указы не были основанием, на время возникла неразбериха с Азербайджаном.

В разделе об Армении в связи с прискорбным Александропольским договором 1920г. в новом издании энциклопедии читаем: «Турция вновь захватила Карс и Ардаган, аннексировала лежащую к юго-западу от Еревана Игдирскую область, а также потребовала, чтобы Нахичеван был оформлен как автономная татарская республика».

Речь об энциклопедии, изданной в 1960г., то есть всего 54 года назад, в которой авторы определяют нынешних азербайджанцев как татар. А относительно Карабаха отмечается, что ранее он являлся входящей в состав Армении губернией Арцах, «которая в 1918-1920гг. была свободна от иноземного владычества» . А вовсе не была частью мусаватистского Азербайджана, как утверждает азерпроп.

В 1940-е гг. первое издание энциклопедии с некоторыми изменениями было напечатано и в Турции. Как заметил историк Рубен Галчян, одно из изменений касалось параграфа об Азербайджане, получив курьезный вид: «Название Азербайджан использовалось применительно к северо-западным областям Ирана, изредка к Арану и Ширвану. После 28 мая 1918г. государство Кавказский Азербайджан официально было названо Азербайджан» .

Последнее предложение может вызвать смех своей нелепостью. По сути, в этом абзаце официальная Анкара попыталась за счет фальсификации помочь своему младшему брату, искажая изначальный текст лейденской энциклопедии. Но в Азербайджане 21 века этот абзац уже вряд ли будет восприниматься однозначно положительно, исходя из того, что всего 70 лет назад даже для братской Турции области к северу от реки Аракс в лучшем случае «изредка назывались Азербайджаном» (а не постоянно, как того бы хотелось Баку), и нынешнему Азербайджану, согласно турецкому источнику, всего 97 лет назад получил это название, если не сказать прозвище.

В Британской энциклопедии вплоть до 14-го издания Кавказский Азербайджан не упоминается. Во втором томе выпущенного в апреле 1930г. 14-го переиздания читаем, что «северо-западная провинция Персии Азербайджан на севере граничит через реку Аракс с Советским Азербайджаном». 85 лет назад Британская энциклопедия попросту не написала никаких других подробностей об апшеронской стране.

Кстати, среди жителей иранской Атропатены «Британика» отмечает турок, армян, персов и курдов, но не азербайджанцев . Согласно тому же источнику, «иранская Атропатена на востоке граничит со страной талышей». Речь о современной Ленкоранской области. Получается, что согласно, пожалуй, самой авторитетной энциклопедии своего времени, Азербайджана и азербайджанцев нет, а талыши и страна талышей есть.

В этой же энциклопедии на 7 страницах говорится об истории, литературе, культуре и языке Армении, приводятся иллюстрации и карты .

Публикация 14-го переиздания Британской энциклопедии завершилась в 1973г., и уже через год началось печататься 15 переиздание под названием New Encyclopedia Britannica . На этот раз об азербайджанцах было написано, что это народ смешанного этнического происхождения . В энциклопедии даже намека нет на то, что юго-восточная часть Кавказа исторически принадлежала азербайджанскому народу.

Согласно российской Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, Азербейджанъ – северо-западная часть Персии, отделенная от Российской Армении рекой Аракс . Из чего следует, что императорская энциклопедия весь Карабах также рассматривала как часть Российской Армении.

В разделе Azeri изданной в 1984г. в США энциклопедии «Мусульмане» читаем: «Турки-азери иногда называют себя азербайджанцами. Они разделены на две группы, находясь под владычеством персов и русских» .

От Александра Дюма до Иосифа Сталина: по следам превращения татар в азербайджанцев

Автор «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и других бестселлеров своего времени Александр Дюма с июня 1858г. по февраль 1859г. жил в Российской империи, причем последние три месяца – на Кавказе, в частности в Тифлисе, дагестанских поселениях и Баку. Кавказские воспоминания обобщены в книге Дюма «Кавказ», изданной весной 1859г. во Франции, а в 1861г. переизданной в России (с сокращениями).

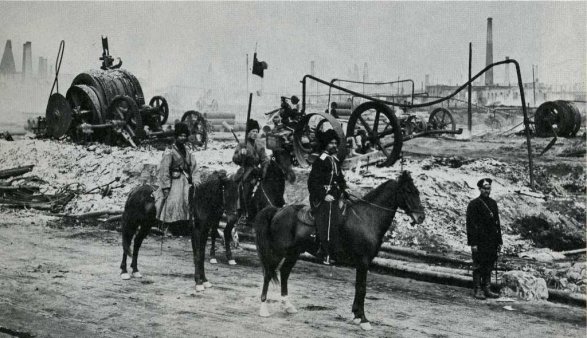

Русская жандармерия следила за Дюма, и из разных уголков страны телеграфировала в Петербург о передвижениях французского писателя. Ни в воспоминаниях Дюма, ни в докладах бдительных царских жандармов не упоминаются Азербайджан или азербайджанцы. Например, полицейские докладывают, что 14 октября 1858г. Дюма посетил дом астраханского губернатора Струве, где увидел «армян, татар и персов, в их домашнем быту и в национальных костюмах» .

Кавказские записки Дюма поставили нынешних исследователей Азербайджана в трудное положение. Мировая известность писателя привлекательна, и азерпропу было бы желательно передать нынешнему поколению теплые воспоминания знаменитого романиста об Азербайджане. Непонятно только, как быть с таким маленьким неудобством: всего 170 лет назад Дюма не увидел на Кавказе ни Азербайджана, ни азербайджанцев (в отличие от армян, грузин или, скажем, лезгин). Живущая во Франции доктор исторических наук Айгюн Эюбова в своей статье «Книга Дюма «Кавказ» и его впечатления от Азербайджана» решила проигнорировать это неудобство. Даже более того: Эюбова уже от своего имени пишет, мол Дюма очень полюбил Азербайджан и призвал из всех кавказских народов особенно доверять азербайджанцам . Задача Эюбовой несколько осложнялась необходимостью напрямую цитировать самого французского писателя. Что делать, если в цитатах Дюма говорит о проживающих на Апшероне татарах и персах или, скажем, характеризует Баку как «город с персидским обликом»? В таких случаях рядом с цитатой оказывается примечание редактора о том, что Дюма, оказывается, говоря о персах или татарах, в действительности не имел в виду то, что писал. А каким чудом азербайджанским исследователям 21 века удалось выяснить эти тонкости, в статье не указывается.

«Напомним читателю, что Дюма под «татарами» подразумевал азербайджанцев, а под прилагательным «татарский» имел в виду «азербайджанский» - ред.», – читаем мы в статье Эюбовой, напечатанной в азербайджанском журнале «Irs-Heritage» . В этой же статье приводится следующая цитата из Дюма: «Мы явились к Махмуд-беку. Дом его - одно из самых очаровательных персидских зданий, какие я видал от Дербента до Тифлиса (В романе Дюма азербайджанцы и термин «азербайджанский» местами называются соответственно также персами и «персидским» - ред.)» .

Учитывая, что указано сокращение «ред.», а не инициалы автора статьи, нужно предполагать, что д-р Эюбова, тем не менее, не рискнула «исправлять ошибки» великого романиста, это было сделано позже – в редакции IRS-Heritage .

Дюма не приезжал в Армению. Однако к нам заезжал немецкий путешественник Август фон Гакстхаузен (1792-1866), побывавший в Ереване и северо-восточных областях Армении.

«Шамшадинская область Елисаветпольской губернии населена армянами и татарами. Армяне живут в горах, татаре, которые многочисленнее, на богатых равнинах. Армяне занимаются земледелием, козоводством и виноградарством. Татаре занимаются животноводством, коневодством… Татаре богаты и ленивы, армяне, наоборот, очень трудолюбивы», – написал немецкий путешественник .

Ни в одной из представленных в начале статьи энциклопедий конца 19 – начала 20 века вообще нет упоминаний какой-либо версии этнонима азербайджанец (Azeri, Azerbaijani, Azerbaidjani ).

В 1913г. в статье «Марксизм и национальный вопрос» Иосиф Джугашвили-Сталин 11 раз упоминает кавказских татар, но нигде не пишет слово «азербайджанец» . После Октябрьской революции, 20 ноября 1917г., в обращенном к мусульманам Востока призыве Владимир Ленин тоже не упоминает азербайджанцев, а пишет о «турках и татарах Кавказа» . В американской прессе того же периода мусульман называли «тартарами»: газета «Нью-Йорк Таймс» в статье «Армяне Баку уничтожаются» использует вариант «харар» . Белогвардейский генерал Антон Деникин в своих мемуарах называет мусаватистский Азербайджан искусственной страной – начиная с ее наименования .

В 1926г. в Советском Союзе была проведена первая перепись населения. Среди учтенных народностей вновь отсутствуют «азербайджанцы». В итогах переписи упоминаются такие народы, как якуты, мордва, буряты, вайнахи, пермяки, но не азербайджанцы. В списке есть этноним «тюрки», под которым были частично засчитано то, что в дальнейшем получило наименование «азербайджанец». В изданном в 1929г. в Тбилиси официальном статистическом справочнике «Закавказье в цифрах» вновь отсутствует этноним «азербайджанец». 21 января 1936г., принимая в Кремле делегацию Советского Азербайджана, Вячеслав Молотов говорит о населяющих Азербайджан народах: «русские, армяне и тюрки» . Тогдашний премьер-министр Советского Союза (Председатель Совнаркома) не знал слова «азербайджанец».

В этническом отношении сталинский ГУЛАГ был так же разнообразен, как и Советский Союз, и с 1934г. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР готовил для властей ежегодные доклады об этнической принадлежности заключенных. Вплоть до 1940г. (!) в докладах НКВД отсутствуют «азербайджанцы». В списке можно встретить даже японцев или корейцев, но не азербайджанцев .

В опубликованном в 1991г. цикле статей российского историка Виктора Земскова «ГУЛАГ: исторический и социологический аспект» представляется этнический состав заключенных. Прилагаемая таблица, взятая из статьи исследователя, ясно показывает, что впервые термин «азербайджанец» был использован только в 1940г., а относительно предыдущих лет Земсков отметил: «сведения об азербайджанцах отсутствуют», – добавив, что до 1939г. азербайджанцы регистрировались в графе «другие народы».

В 1939г. этноним «азербайджанец» в списках НКВД отсутствовал, но в переписи населения за тот же год, в отличие от переписи 1926г., азербайджанцы уже упоминались. Такая противоречивая ситуация длится еще примерно десятилетие.

В частности, отмечая переписи 1944г. и 1947г., Земсков пишет, что численность азербайджанцев в ГУЛАГе в разы меньше численности армян и грузин. «На наш взгляд, разгадка кроется в том, что в перечне национальностей упоминаются некие «тюрки», а азербайджанцы и турки являются тюркоязычными народами, и гулаговские статисты, видимо, значительную часть заключенных этих двух национальностей причисляли к ним», – пишет он .

Особый импульс формированию новоявленного этноса придал развал Закавказской Социалистической Федеративной Республики в 1937г. Таким образом, Азербайджан стал союзной республикой, которая, в отличие от Грузии и Армении, не имела истории и для которой нужно было срочно придумывать отдельную историю .

Характерна фраза автора книги «Азербайджан с обретения независимости и далее» Сванте Корнелла, произнесенная им 13 января 2011г. в Вашингтонском университете Джона Хопкинга. Обращаясь к тогдашнему послу Азербайджана Яшару Алиеву, он воскликнул: «Кто вы? Азербайджанцы, азеры, турки?..» После некоторого замешательства посол ответил: азербайджанцы.

Кто является первым знаменитым азербайджанцем?

Азербайджанская сторона часто обвиняет армян в приписывании армянского происхождения разным знаменитостям с неармянскими фамилиями. Нужно признать, что подобное явление вообще-то имеет место. Мы часто ищем что-то армянское вне Армении. Но разве безосновательно? Веками Армении была присуща массовая эмиграция, и уезжающие на все четыре стороны света армяне постепенно ассимилировались в принявших их обществах, будь то Польша или Сингапур, Венгрия или США. Но если в прошлом от армянских специалистов требовалась кропотливая работа, чтобы обосновать армянское происхождение наших зарубежных соотечественников с неармянскими фамилиями, то современные тесты ДНК(DNA ) значительно облегчают дело, позволяя и неармянским специалистам уточнить, насколько существенно присутствие армянских генов в других социумах. Последний пример тому – информация об армянском происхождении английской принцессы Дианы и наследного принца Уильяма . Можно предположить, что впереди новые громкие открытия, особенно в связи с развитием тестов на ДНК.

Более тщательный анализ показывает, что тенденция присваивать чужое более характерно для нынешнего Азербайджана. Причина очевидна: кроме саморекламы, это также является частью приписывания собственному этносу истории веков и тысячелетий. Как свидетельствует множество приведенных примеров, до новейших времен азербайджанской нации не существовало. Причем попытки обнаружить азербайджанцев в любой исторический период неизбежно носят элементы дезинформации.

Обратимся к некоторым именам, представляемым Баку в качестве выдающихся азербайджанцев, – от Низами до Муслима Магомаева.

Единственным «доводом» для введения некомпетентных лиц в заблуждение относительно азербайджанского происхождения поэта Низами Гянджеви (1141-1209) может послужить то, что он родился в Гяндже-Гандзаке – городе, ныне находящемся на территории Азербайджана. Но по этой же логике в азербайджанцы можно записать и родившегося в том же месте и примерно в то же время армянского историка Киракоса Гандзакеци (1203-1271), даже если его труд называется «История Армении».

Конечно, Низами не был азербайджанцем. Это не помешало послу АР в США Элину Сулейманову в январе 2013г. на международном форуме по культурной дипломатии выступить с эпохальным заявлением, мол, «ученые до сих пор не выяснили: Шекспир ли повлиял на азербайджанского поэта Низами, или Низами на Шекспира?» Это вновь подтверждает, что в ходе собственных фальсификаций наш сосед может оказаться, мягко говоря, в смешном положении. Дело в том, что Шекспир жил почти на четыре века позже Низами, так что последний никак не мог быть знаком с творчеством английского драматурга. Да и знакомство Шекспира с произведениями Низами тоже весьма маловероятно: вряд ли Шекспир мог впечатлиться поэзией Низами, поскольку он не владел восточными языками, чтобы хотя бы прочесть их. При жизни Шекспира Низами на английский еще не переводился, а компьютерных программ вроде Google translator еще не было. Чтобы сделать собственную фальсификацию по присвоению Низами убедительнее, Баку пытается выступать с сенсационными заявлениями, добиваясь обратного результата.

Приблизительно за 120 лет до выступления Сулейманова венгерский ученый еврейского происхождения Вильгельм Бакер (1850-1913) опубликовал обширное исследование о Низами. В 1870г., оканчивая Лейпцигский университет, Бакер защитил по творчеству Низами дипломную работу, которая позже была напечатана отдельной книгой и переведена на английский в 1873г. В этой книге Низами считается персидским поэтом, мать которого была курдиянкой. «У его матери было курдское происхождение, и поэт посвятил ей несколько строк», – пишет Бакер .

My mother, of distinguished Kurdish lineage,

My mother, in like manner, died before me.

To whom can I make my sorrowing supplication?

To bring her before me to answer my lament?

Так пишет сам Низами. Строки поэта о его курдском происхождении абсолютно не мешают апшеронцам продолжать утверждать, что он азербайджанец.

Присвоение Низами произошло в конце 1930-ых гг. По поручению Сталина за дело взялся иранист Евгений Бартельс. Причем ранее, в царский период, он публиковал труды, в которых Низами еще назывался персом. Этот исторический эпизод подробно рассмотрел исследователь и журналист Арис Казинян .

Отметим, что Низами считается персом и в Энциклопедии ислама, а в Британской энциклопедии можно прочесть, что перс Низами, по одной из версий, родился не в Гяндже, а в самой Персии – в городе Кум в 125 км на юго-западе от Тегерана, а потом уже переехал в Гянджу.

«Место его рождения или, как минимум, его отчий дом был на высотах Кума, но он почти всю жизнь прожил в Гяндже, что в Аране, вот почему он прославился под именем Низами Гянджеви», – отмечает энциклопедия .

Примечательно также, что Гянджа, согласно энциклопедии, находится не в Азербайджане, а в Аране.

На уже упоминавшемся форуме азербайджанский посол Элин Сулейманов представил в качестве азербайджанца еще одного писателя – Курбана Саида. Если в случае с Низами азерпроп единодушен в вопросе его якобы азербайджанского происхождения, то в случае с Курбаном Саидом есть единичные исключения, когда даже в Азербайджане признают, что Курбан Саид, тем не менее, не был азербайджанцем .

Вокруг имени Курбана Саида какое-то время вообще царила таинственность. В 1935г. рукопись его наиболее известного произведения – повести «Али и Нино» – загадочным образом очутилась в австрийском издательстве E.P. Tal , которое издало повесть в 1937г. Книга стала бестселлером. В следующем году издательство опубликовало второе и последнее произведение Курбана Саида – «Девушка из Золотого Рога».

В работе американского исследователя Тома Рейса «Ориенталист: разгадывая загадку странной и опасной жизни» выявляется, что автор книги – Лев Нусимбаум .

Лев Нусимбаум родился в 1905г. в Киеве в еврейской семье, хотя, согласно Рейсу, возможно, он родился во время переезда Нусимбаумов из Цюриха в Тифлис и точное место его рождения неизвестно. Зато известно, что отец Льва Нусимбаума, предприниматель Авраам Нусимбаум, был родом из Тифлиса , а мать – Берта Слуцкин-Нусимбаум была белорусской еврейкой, революционеркой.

Когда Льву был год, родители переехали в Баку, чтобы заняться нефтяным бизнесом. В 1918г., в период правления 26 бакинских комиссаров, они переехали на другой берег Каспия, затем в Персию и снова вернулись в Азербайджан. В 1920г., после установления большевистского строя, 14-летний Лев Нусимбаум и его отец окончательно уехали из Баку – сначала в меньшевистскую Грузию, затем через Стамбул в Германию, где Лев развернул литературную деятельность .

Азербайджанская пропагандистская машина утверждает, что под псевдонимом Курбан Саид творил не Нусимбаум, а азербайджанский писатель и дипломат Юсиф Везир Чеменземинли. Последний был послом мусаватистского Азербайджана в Стамбуле, а после советизации перебрался в Париж, затем в 1926г. обратился к тогдашнему главе Советского Азербайджана Сергею Кирову с просьбой о возвращении в Баку. Прошение было удовлетворено и он вернулся в Баку . В 2011 издающийся в США журнал Azerbaijan International посвятил целый выпуск доказательству авторских прав Чеменземинли на «Али и Нино». В 1994г. Институт литературы Азербайджана (кстати, носящий имя Низами) решил опубликовать повесть «Али и Нино» за авторством не Курбана Саида, а Юсифа Чеменземинли .

Насколько Низами – азербайджанец, настолько и Чеменземинли – автор этой книги. Приводимые в качестве доказательства его авторства азербайджанские «доводы» представлены ниже, с комментариями в скобках.

А. Юсиф Везир Чеменземинли был писателем, автором ряда художественных и литературоведческих работ (Как и Лев Нусимбаум. По разным подсчетам он за годы жизни в Европе написал около 40 книг под псевдонимом Эсад Бей).

Б. Чеменземинли, как и главный герой книги Али Ширваншир, получил дипломатическое назначение в Париж (неправда, он работал в Стамбуле, а после советизации переехал в Париж на жительство).

В. Дочь Чеменземинли училась в той же реальной гимназии, что и героиня книги Нино (Курбан Саид, живя в Баку, учился в той же гимназии, что и герой книги Али).

Г. Чеменземинли, как и герой книги, смотрел в Баку оперу «Евгений Онегин» (этот «чрезвычайно логичный» довод оставим без комментариев) .

Представим несколько простых суждений, которые попросту исключают авторство Чеменземинли. Во-первых, рукопись книги была представлена в издательство в 1935г., когда мусаватистский деятель уже десять лет как жил в Азербайджане. Как отмечалось, повесть была написана на немецком. Азербайджанский писатель-дипломат немецким не владел. Правда, азерпроп утверждает, что он проходил немецкий в школе. Но неужели школьных знаний достаточно, чтобы через двадцать лет написать книгу?

В книге есть ряд фактографических неточностей о Баку, которые бакинец Чеменземинли не мог сделать, а для уехавшего из этого города в 14-летнем возрасте Нусимбаума они вполне допустимы.

В повести «Али и Нино» есть формулировки, делающие весьма маловероятными, если не сказать исключают, что их автор мог быть мусульманином. Приведем несколько примеров.

Отец главного героя Али Ширваншира, обращаясь к нему, говорит: «Не дaвaй врaгу пощaды, сынок, мы не христиaне» .

«Карабахцы называют [свою землю] Сунюк, а еще раньше называли Агвар» .

«Глупо так ненавидеть армян» и т.д.

Трудно представить, чтобы мусаватистский чиновник назвал Карабах Сунюком – вероятно, искаженное от армянского топонима «Сюник», а потом и Агвар – вероятно, восходящее к армянскому Агванку. Том Рейс, ознакомившись с доводами азерпропа, заявил: «Удивительно, что кто-то может серьезно относиться к этой теории. Везир был просто фанатичным националистом» .

Еврей Лев Нусимбаум жил в Германии и Австрии в период распространения фашизма. Вначале он подписывал свои литературные произведения литературным псевдонимом Эсад Бей, скрывая свое еврейское происхождение. В 1935г., тем не менее, выяснилось, что Эсад Бей – еврей Нусимбаум. Поэтому он выбрал новый литературный псевдоним – Курбан Саид.

Отметим, что Том Рейс в ходе своих разысканий обнаружил написанную рукой Льва Нусимбаума автобиографию, подписанную Курбан Саид. «Почему автором романа, впервые изданного на немецком языке в 1937 года в Австрии <…> объявлен Чеменземинли, остается для меня загадкой и сегодня. <…> при знакомстве с биографией Чеменземинли меня не покидали сомнения в его авторстве (но помнится, мне очень хотелось, чтобы это было именно так, и жила надежда, что рано или поздно отыщется азербайджанский оригинал)» .

Советскому поколению хорошо известно имя Муслима Магомаева. Он особенно успешно сотрудничал с одним из известных армянских композиторов – Арно Бабаджаняном, а также с Александром Экимяном, Александром Долуханяном. Магомаев родился в Баку в 1942г., посвящал этому городу песни. Но азербайджанец ли он?

«Броская внешность матери <…>, видимо, в большой степени оттого, что в ней намешано много кровей: ее отец был турок, мать – наполовину адыгейка, наполовину русская... Сама она из Майкопа», – пишет Магомаев .

О бабушке с отцовской стороны, Байдигюль, Магомаев пишет, что она была татаркой. Поскольку певец писал свои мемуары в советский период, когда уже существовало слово «азербайджанец», нужно полагать, что говоря «татарка», он имел в виду именно татар. В Азербайджане до сих пор в статусе национального меньшинства живут татары – примерно 25.000 человек. Они говорят по-татарски, часть из них – выходцы из Крыма. Байдигюль – татарское, а не азербайджанское имя.

Обратимся к деду Магомаева по отцовской линии, то есть к роду Магомаевых. Именно дед по отцовской линии, Абдул-Муслим Магомаев, сыграл решающую роль в том, что Муслим стал певцом. Он был композитором, руководил Бакинской филармонией. Естественно, в Азербайджане утверждают, что он был азербайджанцем по национальности. Однако они не могут обойти тот факт, что считающийся «азербайджанцем» Абдул-Муслим Магомаев родился… в Грозном.

На официальном сайте Министерства культуры Чеченской Республики читаем: «Род Магомаевых берет свое начало из старинного чеченского села Старые Атаги» . Абдул-Муслим Магомаев родился 6 сентября 1885г. в Грозном в семье кузнеца-оружейника Магомета, от которого, видимо, и пошла фамилия Магомаев. Причем брат Абдул-Муслима – Малик Магомаев – также был музыкантом, продолжил жить в Чечне и никогда не назывался азербайджанцем. Малику Магомаеву принадлежит мелодия известного в Чечне танца «Лезгинка Шамиля».

В 1960-ые годы юный Муслим Магомаев какое-то время даже жил в Грозном. Причем в Баку он вновь переехал случайно: во время отпуска поехал в Азербайджан, а там его вызвали в Центральный комитет комсомола и предложили поехать в Хельсинки на Международный фестиваль молодежи в качестве делегата от Азербайджана. Молодой певец сначала завоевал в Хельсинки главную премию, а затем очень успешно выступил во Дворце съездов московского Кремля. Конечно, после всего этого коммунистические руководители Азербайджана не могли вернуть Магомаева Чечне. За счет материальных поощрений – в частности, решив квартирный вопрос – его перевозят в Баку.

В годы жизни в Чечне Муслим Магомаев был близок с чеченским певцом Магометом Асаевым, которого, по его словам, Магомаев вдохновлял. Асаев также отмечает, что дед Муслима Магомаева родился в Чечне, в свое время изучал музыку в городе Гори, но когда вернулся в Грозный, власти Российской империи не разрешили ему преподавать музыку, так как в то время в Чечне только христиане имели право работать учителями. Так Абдул-Муслим Магомаев решил переехать в Баку, где было сравнительно посвободнее . Кстати, на азербайджанских сайтах среди работ Абдул-Муслима Магомаева предпочитают упоминать написанные в советские годы произведения «На полях Азербайджана» или «Танец освобожденной азербайджанки», но ни в коем случае не его симфонические произведения на чеченские темы. На апшероских сайтах невозможно узнать о написанном Магомаевым-старшим «Чеченском танце» или «Песнях и танцах Чечни».

Знаменитый чеченский танцор Махмуд Эсамбаев как-то спросил Муслима Магомаева, почему он представляется азербайджанцем (хотя и не всегда. – А.Н. ).

Я родился и прожил всю свою жизнь в Азербайджане, – ответил певец.

Ну и что? А я родился в гараже, но не стал же из-за этого машиной, – пошутил Эсамбаев .

Но эти факты не имеют никакого значения для азерпропа, раз и навсегда определившего Магомаева в «азербайджанцы» – некий труднопостижимый этнос, с которым у Магомаева нет какой-либо генетической связи.

Во время Великой Отечественной войны перед каждым боем командир 35-й танковой гвардейской бригады Ази Асланов любил громко повторять «шимон». Многие не понимали, что это значит, в том числе находившийся в его подчинении майор Степан Милютин. Асланов погиб за считанные месяцы до окончания Великой Отечественой – 25 января 1945г., а Милютин выяснил значение этого слова через много лет. От активиста талышской общины Давлата Гахраманова он узнал, что «шимон» в переводе с талышского означает «вперед!» .

Родившегося в талышско-муганском регионе, в частности в селе Гамятук близ Ленкорани, Ази Асланова (1910-1945) Баку также присвоил себе, превратив его в азербайджанца. Солдат из той же бригады Иван Огульчанский после войны написал книгу о генерал-майоре, Герое Советского Союза Асланова. Совершенно очевидно, что писатель в своей биографической книге избегал подробностей, связанных с национальностью Ази Асланова. После 1937г. идентичность талышей в СССР была под запретом, а писать «азербайджанец» автор, по сути, не захотел. Теоретически не исключается, что Огульчанский написал «талыш», но цензура отредактировала эти отрывки. В книге есть несколько примечательных эпизодов, связанных с национальностью Асланова.

«Широкоплечий пожилой человек громко спросил:

Кто вы по национальности?

Асланов ответил» .

Огульчанский не отмечает, что именно ответил Асланов.

А один из украинских героев книги, обращаясь к Асланову, говорит: «Да здравствует дружба между украинцами и Азербайджаном» . Факт, что указывается Азербайджан, а не «азербайджанцы», что было бы логичнее, вновь свидетельствует о двойственном положении Огульчанского.

В 1985г. Советский Азербайджан снял об Асланове художественный фильм «Я любил Вас больше жизни». Герой фильма наряду с русским говорит и по-азербайджански, но упоминает и о родной Ленкорани, оставляя неопределенным вопрос о своей национальности. Нужно полагать, что авторы фильма предпочли обойти деликатную тему. Но слово «шимон» в фильме было заменено азербайджанским «гяттик» .

Сегодня Азербайджан действует решительнее. Еще два года назад в статье об Ази Асланове в Википедии еще можно было увидеть упоминание о том, что Асланов талыш. Но усилиями азерпропа это «добавление» было снято, и теперь Асланов в электронном справочнике представляется исключительно как азербайджанец. Кстати, чтобы обосновать это утверждение для Википедии, азерские писаки ссылаются на книгу Огульчанского, и даже указывают страницу, на которой, однако, подобная формулировка отсутствует .

Все эти знаменитые люди не были азербайджанцами. Все попытки найти известного азера в древности заведомо обречены на провал. Известный азербайджанский композитор Узеир Хаджибеков – дагестанец, его брат даже творил под псевдонимом Дагестанец.

Апофеозом выкрадывания чужих деятелей искусств и попадания в смешное положение можно, пожалуй, считать сенсационное заявление о том, что Саят-Нова – азербайджанец. Новую национальность средневекового лирика Арутюна Саядяна обнаружил азербайджанский журналист и культуролог Элчин Алибейли . Правда, он не уточнил, как так вышло, что «азербайджанец» похоронен во дворе армянской церкви Св.Геворга в Тбилиси, где по сей день находится могила Саят-Новы.

Думается, первым более или менее известным в мире азербайджанцем может условно считаться… Гейдар Алиев.

Несмотря на все ухищрения, какого-нибудь другого известного азербайджанца (пусть даже печально знаменитого), жившего ранее, просто не существует.

Резюме

Вернемся к вынесенному в заглавие вопросу: сколько лет азербайджанскому народу? Исходя из года советской переписи – 75, а согласно документации НКВД – 74.

Конечно, одной переписью новый этнос не создать. Но, пожалуй, именно сталинскую и бериевскую документацию 1939-1940гг. можно считать «свидетельством о рождении» азербайджанского народа. Ведь тот же Сталин настоял на том, чтобы подарить Азербайджану Арцах (большинство Кавбюро было против), именно по решению Сталина Низами «стал» азербайджанцем. В 1937-38гг. репрессивный аппарат НКВД подавил этническую идентичность национальных меньшинств, ссылая и расстреливая представителей интеллигенции талышей, лезгин, удов и других малых народов, закрывая их школы и газеты и «оптимизируя» сотни тысяч людей в качестве азербайджанцев. С расформированием Закавказской Федерации в 1936г. и по принятой в том же году сталинской конституции началось искусственное и раздутое формирование азербайджанской нации. И наконец, в системе того же НКВД сделал первые шаги своей стремительной карьеры Гейдар Алиев, которого Зардушт Ализаде считает «последним представителем сталинского политического наследия».

А значит, почему бы именно этот период не зафиксировать как год рождения азербайджанцев?

Иосифа Сталина при жизни называли «отцом народов». Как минимум один народ может считать таковым и в наши дни.

P.S. В 1764г. немецкий исследователь Карстен Нибур переписал и отвез в Германию клинопись с персидской горы Бехистуни. Когда ее расшифровали, то в 26 параграфе прочли: «Армянина по имени Дадаршиш, моего раба, я отправил в Армению».

Бехистунская клинопись была выбита более чем за 2500 лет до н.э.

На сегодня это древнейшее из известных упоминаний об армянах…

Там же, с. 22.

Там же, с. 23.

Сталин И.В., Mарксизм и национальный вопрос, Просвещение, 1913, №№3, 4, 5, http://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/marxism_nationalism.htm

8. Александр Дюма, «Кавказ», предисловие Михаила Буянова «O Кавказе Дюма».

9. Гакстгаузен Барон Август фонь, Закавказскiй край, Земътки, Санкть-Петербургъ, 1857.

10. Антон Деникин, Очерки русской смуты.

11. В.Н. Земсков, «ГУЛаг: Историко-Социологической аспект», 1991.

12. Арис Казинян, «Полигон Азербайджан». – Ер., 2011.

13. William Bacher, Nizâmî"s Leben und Werke, und der Zweite Theil des Nizâmî"schen Alexanderbuches, 1871.

14. The Encyclopedia Britannica, 11th edition. – Нью-Йорк, 1911.

15. Tom Reiss, “The Orientalist: solving the mystery of a strange and dangerous life”, 2006.

16. Azerbaijan International, Chamanzaminli’s son Orkhan Vezirov counters Reiss’s tale, p. 140, 2011.

17. Иван Огульчанский, «Ази Асланов». – М.: Военное Издательство МО, 1960.

Возврат к списку Другие материали автора

- КАК СОЗДАТЬ НАРОД: ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В XX ВЕКЕ

- КАКОЙ ПАРЛАМЕНТ ПЕРВЫМ ПРИЗНАЛ ГЕНОЦИД АРМЯН?

- АЙКАРАМ НААПЕТЯН: КНИГА КРЮГЕРА И ПОДПИСЬ БАХМАНОВА - ИЗДЕРЖКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

К концу XVIII - началу XIX в. внутреннее и внешнеполитическое положение Азербайджана было чрезвычайно сложным. Прежде всего, это проявилось в политической и экономической отсталости, вызванной господством натурального хозяйства, феодальной раздробленностью страны и междоусобицами. Также нельзя обделить вниманием тот факт, что нашествия иноземных захватчиков в лице Ирана, постоянно препятствовали созданию в Азербайджане централизованного государства, зарождению капиталистических отношений. Азербайджан, как и другие страны Закавказья, одними лишь внутренними силами не мог успешно развивать экономику и одновременно препятствовать посягательствам со стороны внешних врагов.

Как показывает историческая практика, наилучшим путем к централизации государства может стать лишь установление сдержанного контроля со стороны государства более могущественного, но в данной ситуации возникает двоякая ситуация: грань между контролем и порабощением тонка. В случае с Азербайджаном вырисовывалась следующая картина событий: попытки отдельных ханов объединить Азербайджан под своей властью были обречены на неудачу, то страна могла лишь ожидать силового подчинения разрозненных территорий со стороны Ирана или Турции. Другим вариантом стал поиск военно-политического покровителя, со своими экономическими интересами, которые так же позволили бы развить самостоятельную экономическую систему в самом Азербайджане.

Таким покровителем для него стала Царская Россия, выражавшая интересы дворян-помещиков и купцов, стремившаяся к завоеванию новых экономических зон, расширению рынков сбыта и получению источников сырья. Закавказье, в том числе Азербайджан, учитывая его стратегическое и экономическое значение, стал наиболее привлекательным объектом внешней политики царской России. Завоевание этого края решило бы соотношение сил в традиционном русско-турецком соперничестве в пользу России.

Независимо от субъективных устремлений царизма, присоединение Закавказья к России объективно должно было привести к прогрессивным последствиям. К началу XIX в. в России развивались капиталистические отношения, росли промышленность и торговля. Петербург, Москва и многие другие города стали крупными экономическими и культурными центрами.

Россия выступала на Востоке, как передовая страна. Ф. Энгельс писал, что "Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку", что "господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар...".

В конкретной исторической обстановке того времени большое значение имело дальнейшее усиление российской ориентации Азербайджана, сыгравшей важную роль в присоединении его к России. Наиболее дальновидные феодальные правители Азербайджана на рубеже XVIII и XIX вв. стремились к усилению экономических и политических связей с Россией, хотели перейти в ее подданство. Так как они хотели хороших отношений с сильной державой, это помогло бы развитию торговли. В 1800 г. Под покровительство России было принято Талышское ханство. В 1801 г. ко двору: императора Александра I (1801--1825 гг.) прибыли послы Талышского, Бакинского и Кубинского ханств, которые вели переговоры об условиях присоединения к России.

Западноевропейские державы, в особенности Англия и Франция, также имевшие захватнические планы в отношении Закавказья, пристально следили за действиями России в Закавказье и стремились помешать ее планам.

Важное значение для всех народов Кавказа имело присоединение Восточной Грузии к России в 1801 г. 12 сентября 1801г. был обнародован манифест царя о присоединении Картли-Кахетинского царства к России. Образовалась Грузинская губерния, во главе которой стоял главнокомандующий войсками и гражданский правитель. В состав этой губернии вошла и часть территории Азербайджана - Газахское, Борчалинское и Шамшадильское султанства, которые находились в вассальной зависимости от Картли-Кахетинского царства и совместно с последним были присоединены к России. Следовательно, с присоединением Грузии к России было положено начало завоеванию азербайджанских земель Россией.

Одновременно в состав Российского государства вошли Казахское и Шамшадильское султанства, в основном населенные азербайджанцами. Началось присоединение Азербайджана к России. В рескрипте Александра 1 от 12 сентября 1801 г. говорилось: "Содержа сношения с окрестными владельцами и народами, стараться приумножить число приверженных к России, особенно же привлекать ханов Эриванского, Ганджинского, Шекинского, Ширванского, Бакинского и других, над коими власть Баба хана еще не утвердилась и кои потому в Настоящих обстоятельствах для безопасности своей будут, конечно преклонны более к России".

Царское правительство, поддерживая отдельных ханов Азербайджана от захватнических устремлений Ирана и Турции, вовсе не намеревалось предоставить самостоятельность этим феодальным правителям, хотя оно по некоторым соображениям предполагало после вступления ханств под покровительство России сохранить некоторое время ханскую власть во внутреннем управлении, дать гарантию соблюдения внутренних распорядков и обычаев.

В этот период проводником колонизаторской политики в Закавказье стал князь П. Цицианов, происходивший из старинного грузинского дворянского рода, который в сентябре 1802 г. был назначен Главнокомандующим на Кавказе. Царское правительство, вверив ему всю гражданскую и военную власть в Закавказье, рассчитывало с его помощью "умиротворить" Кавказ. Цицианов отличался презрительным и жестоким отношением к народам Кавказа. Об этом свидетельствуют его унизительные письма, направленные в ходе завоевания Азербайджана Россией многим азербайджанским ханам. Используя территорию Восточной Грузии как исходную, царское правительство начало осуществление своего плана в отношении Азербайджана.

Генерал Цицианов придавал большое значение овладению Гянджинским ханством, так как Гянджинская крепость являлась ключом к дальнейшему продвижению русских войск вглубь Азербайджана.

Гянджинское ханство было присоединено к России без кровопролития, и было превращено в округ, а Гянджа переименована в Елизаветполь в честь жены Александра I.

Присоединение Грузии, завоевание части Северного Азербайджана Россией вызвало недовольство со стороны правящих кругов Ирана и Турции, а также дружественных им в этот период Англии и Франции. На протяжении нескольких последующих десятилетий эти государства предпринимали попытки разными способами обратить местные правящие верхушки в своих союзников и спровоцировать социальные волнения в стране, направленные, прежде всего, против России.

В 1800 г. в Иран прибыл английский офицер, "специалист по делам Востока", Малькольм, заключивший с шахским правительством договор, направленный против России. При переговорах с шахским двором англичане широко применяли подкупы. К. Маркс отмечал, что Англия во имя своих захватнических интересов тратила в Иране бешеные деньги на подкуп всех и вся -- "от шаха до погонщика верблюдов".

Иранская феодальная верхушка во главе с Фетхали шахом в мае 1804 г. потребовали вывода русских войск из Закавказья. Требование было отклонено и 10 июня 1804 г. произошел разрыв дипломатических отношений между Россией и Ираном. Началась русско-иранская война, длившаяся около 10 лет.

Внешнеполитическое положение России и подчиненных ей народов в это время было нестабильным. Народы Кавказа в том же числе Азербайджана играли немалую роль в этой войне. Например, еще перед вторжением в Карабах Аббас-Мирза угрожал казахам, что в случае отказа признать власть Ирана их "семейства будут пленены", а весь скот будет угнан. Однако казахи отвергли это требование и укрепили стратегически важные пункты. Когда шахские войска вторглись в Казах, местные жители организовали большой отряд и нанесли им поражение, захватив при этом много трофеев.

Воспользовавшись передышкой в ходе военных действий, российское правительство спешило подчинить Ширванское, Бакинское и Кубинское ханства для расширения своих владений в Закавказье. 27 декабря 1805 года был подписан договор о переходе Ширванского ханства под власть России.

Взяв Ширванское ханство, Россия открыла себе дорогу на Баку. Баку был наиболее привлекательным для России портом и важнейшим стратегическим пунктом на побережье Каспия и был взят, без каких-либо военных действий. Гусейнгули хан бежал в Иран и 3 октября Баку был окончательно присоединен к России, а Бакинское ханство упразднено.

Таким образом, в конце 1806 г. вся территории Северного Азербайджана, за исключением Талышского ханства, была во владении России. Однако этим положение южных границ не упростилось.

В конце 1806 г. Турция развязала войну против России. Российские войска одержали ряд побед на Кавказском и Балканском фронтах русско-турецкой войны.

В это время на территории Азербайджана прокатились социальные волнения. Справившись с восстаниями и другими выступлениями в северных ханствах Азербайджана, главнокомандующий русскими войсками генерал Гудович способствовал некоторым перестановкам в среде местных феодальных владетелей. Так, Дербентское и Кубинское ханства были временно отданы под власть шамхалу Тарковскому, а позднее превращены в провинции империи. Шекинским ханом был назначен перешедший на сторону России в начале русско-иранской войны Джафаргули хан Хойский. В Шеки из Хойского ханства переселилась значительная часть населения" -- азербайджанцев и армян, образовав целый ряд новых селений, а также новый пригород Нухи -- Еникенд. В Карабахе Гудович утвердил у власти Мехтигули хана -- сына Ибрагим Халил хана. С подписанием Бухарестского мирного договора 1812 прекратила военные действия против России также и Турция. Таким образом, Ирану пришлось воевать с Россией в одиночку

Завершил русско-иранскую войну Гюлистанский мирный договор 12 (24) октября 1813 подписанный в местечке Гюлистан от имени России генерал-лейтенантом Н. Ф. Ртищевым и от имени Ирана - Мирзой Абул-Хасаном. Переговоры о перемирии начались ещё в 1812 по инициативе иранского командующего, престолонаследника Аббас-Мирзы.

Правящие круги Ирана и после заключения Гюлистанского мирного договора не отказались от своих захватнических притязаний на Закавказье. Как и раньше, на войну с Россией Иран толкала Англия. В 1814 г. она подписала договор с Ираном, направленный против России. В случае войны Ирана с Россией Англия обязалась ежегодно выплачивать шаху 200 тыс. туманов, которые должны были расходоваться под наблюдением британского посла. Договор предусматривал также "посредничество" англичан, т. е. их прямое вмешательство, при определении русско-иранской границы. Этот договор не только ставил Иран, в зависимое положение от британского правительства, но и провоцировал его на войну с Россией.

Англия посылала своих офицеров в Иран, с их помощью были сформированы регулярные полки, которые были снабжены английским оружием. В Иране усилили свою деятельность английские агенты которые доставляли важную информацию в Англию.

Подстрекаемое Англией, иранское правительство предъявило России требования об уступке Талышского ханства и Мугани. При содействии британского посла в Петербурге, шахский двор пытался добиться пересмотра условий Гюлистанского договора. С этой целью из Тегерана в Петербург был отправлен чрезвычайный посол.

В свою очередь, российское правительство послало в Тегеран дипломатическую миссию во главе с генералом Ермоловым. В результате происков английской дипломатии он встретила враждебный прием. Ни по одному из вопросов, по которым шли переговоры, не было достигнуто соглашения, а русско-иранские отношения продолжали оставаться натянутыми.

Иран готовился к новой войне. Российский консул докладывал из Тебриза, о пушечной стрельбе войск Аббасс Мирзы, беспрерывно производящих учения."Артиллерия в образе и уставе своем совершенно английская", -- писал А. П. Ермолов из Ирана.

Иран пытался поднят мятежи в ханствах Азербайджана, с помощью бежавших в Иран ханов. Кроме этого Иран хотел наладить отношения с Турцией для борьбы с Россией.

16 июля 1826 г. 60-тысячная иранская армия под командованием Аббасс Мирзы без объявления войны перешла Араке и вторглась в северную часть Азербайджана. Неприятельские войска истребляли, грабили и истязали население Закавказья азербайджанцев, армян, грузин.

Главные силы иранской армии двинулись в Карабах. Активное участие в осаде принимали иностранные офицеры, находившиеся на службе у Аббасс Мирзы. Русские солдаты с помощью населения стойко обороняли город. Защитники крепости сбрасывали со стен пропитанные нефтью горящие тряпки, и пламя освещало колонны нападавших сарбазов. В защите города участвовали даже женщины и девушки: под вражеским огнем они подавали патроны воинам, перевязывали раненых. Штурм был отбит.

Противник снова и снова пытался овладеть Шушой. Во время одной из этих попыток наступавшие по приказу Аббасс Мирзы гнали перед собой сотни пленных жителей Карабаха. Иранское командование угрожало пленным, что все они будут перебиты, если не уговорят своих соотечественников сдать город. Но пленные заявили: "Пусть лучше погибнет несколько сот человек, чем весь народ попадет под тяжелый гнет...".

Оборона Шуши продолжалась 48 дней. Армия Аббасс Мирзы так и не смогла овладеть городом. Героическая защита крепости надолго задержала наступление главных сил захватчиков.

Одновременно иранское войско напало на другие ханства Азербайджана. В результате нашествия иранских войск и мятежей, организованных и возглавленных ханами, многие провинции Азербайджана, едва залечившие свои раны после первой русско-иранской войны, вновь были разорены.

К осени 1826 г. из России в Закавказье перебросили подкрепления. Командование войсками было поручено генералу И. Ф. Паскевичу, а главноначальствующим на Кавказе еще некоторое время оставался А. П. Ермолов. Вскоре русская армия перешла в контрнаступление.

Русские войска начали побеждать и возвращать захваченные Ираном ханства. Шахское правительство, крайне встревоженным победами русских войск, поспешили начать переговоры о мире.

Присоединение к России избавило азербайджанский народ от опасности порабощения отсталыми Ираном и Турцией. Только связав свою судьбу с русским народом, народы Кавказа, терзаемые иноземными завоевателями, спаслись от истребления и избавились от опустошительных нашествий и набегов иранских и турецких феодалов.

Высокую оценку непосредственным прогрессивным последствиям присоединения Азербайджана к России дал выдающийся азербайджанский философ, драматург, просветитель и общественный деятель Мирза Фатали Ахундов, который в 1877 г. писал: "...Благодаря покровительству русского государства, мы избавились от имевших место в прошлом бесконечных нашествий" и грабежей захватнических полчищ и обрели наконец покой".

В северной части Азербайджана была ликвидированы тенденции к усугублению феодальной раздробленности, прекратились междоусобные войны, разорявшие страну и препятствовавшие ее развитию. Ликвидация политической раздробленности и связанные с этим первые шаги на пути экономического освоения Северного Азербайджана Россией имели огромное значение для его последующего развития.

Одним из непосредственных итогов присоединения Азербайджана к России, сказавшимся уже в первой четверти XIX в., было заметное развитие товарно-денежных отношений. В XIX в. Азербайджан постепенно стал втягиваться в русло экономического развития России, приобщался к российскому рынку и через него вовлекался в мировой товарооборот. Под влиянием экономики России в Азербайджане, хотя и медленно, разрушалась хозяйственная замкнутость, росли производительные силы, возникали капиталистические отношения, начинал формироваться рабочий класс.

Присоединение Азербайджана к России значительно способствовало приобщению азербайджанского народа к передовой русской культуре. Россия с ее прогрессивной культурой, оказывала благотворное влияние на азербайджанский народ и другие народы Кавказа.

Вместе с тем, тяжелый гнет царизма, помещиков и капиталистов давил на русский народ и на все народы России. Народные массы нерусских национальностей, в том числе и азербайджанский народ, подвергались двойному гнету царизма и местных эксплуататоров. Опираясь на местных помещиков и буржуазию, царизм проводил в Азербайджане жестокую колонизаторскую политику, свирепо подавлял национально-освободительное движение, стеснял развитие азербайджанского языка и культуры.

Но даже в условиях колониального гнета царской России, будучи бесправными и угнетенными, народы Кавказа неизменно тяготели к русскому народу, в лице которого они обрели друга и защитника в борьбе за свое социальное и национальное освобождение." Под могучим влиянием революционного движения в России в дальнейшем а новую ступень освободительное движение в Азербайджане. Азербайджанский народ вместе с другими народами нашей страны, во главе с русским народом, повел борьбу против общего врага -- царизма, помещиков и буржуазии.

Присоединение Закавказья к России имело огромное международное значение. Оно нанесло удар по агрессивным стремлениям шахского Ирана и султанской Турции и стоявших за их спиной английских и французских колонизаторов, способствовало последующему сближению народов России и Востока.

АЗЕРБАЙДЖАН. ИСТОРИЯ

В начале I тысячелетия до н.э. на территории Азербайджана сформировались первые государства - Мана и Мидия. В 7 в. до н.э. Мидия попала под влияние Персии и при персидском правителе Атропате называлась Мидией Атропатеной или просто Атропатеной. Согласно одной из версий, современное название Азербайджан берет начало именно от этого названия. Согласно другой версии, наименование страны связано с персидским словом "азер" - огонь, а Азербайджан можно перевести как "Земля огней (огнепоклонников)". Позже территория страны входила в состав племенного объединения Кавказская Албания, существовавшего до 4 в. н.э. С 387 н.э. до середины 7 в. Кавказская Албания находилась под властью сасанидского Ирана, а позже Арабского халифата. Арабы активно насаждали ислам, что привело к синтезу персидской светской и арабской религиозной культур. В 8-11 вв. усиливается влияние кочевых тюркских племен, смешивающихся с местным населением и оказывающих воздействие на язык, культуру и политику государства. Персидский язык коренного населения постепенно был вытеснен тюркским диалектом, из которого со временем сформировался самостоятельный азербайджанский язык. Процесс тюркизации был долгим и сложным; он включал несколько волн кочевников из Центральной Азии. После завоевания монголами в 13 в. Азербайджан вошел в состав государства Хулагу-хана и его преемников ильханов. В 15 в., после нашествия войск Тимура, он перешел под власть туркмен, которые основали два соперничавших государства - Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Одновременно существовало азербайджанское государство Ширваншахов. В конце 15 в. Азербайджан стал оплотом местной династии Сефевидов, которая путем завоеваний и энергичной политики централизации создала новое обширное персидское государство от Сырдарьи до Евфрата. Шах Исмаил I (годы правления 1502-1524), столицей которого был Тебриз, объявил шиизм государственной религией страны, что окончательно отдалило азербайджанцев от тюрок-сельджуков. При Сефевидах Азербайджан часто становился полем сражений в войнах между шиитской Персией и суннитской Турцией.

Из-за угрозы османских вторжений столица Сефевидов была перенесена из Тебриза в Казвин, а позже в Исфахан. Азербайджан, будучи стратегически важной провинцией, управлялся губернатором, который обычно совмещал эту должность с высшим воинским званием сепахсалара. Правление Сефевидов продолжалось до 1722; при этом государство постепенно теряло азербайджанский и приобретало персидский характер. В 1723 Турция захватила большую часть Азербайджана. После убийства в 1747 персидского правителя Надир-шаха государство распалось. К северу от р.Аракс появилось ок. 15 самостоятельных ханств, в том числе Карабахское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Гянджинское, Кубинское, Нахичеванское, Дербентское и Талышское. Период существования ханств (вторая половина 18 в.) отмечен соперничеством Турции и Персии, политической раздробленностью и междоусобицами, облегчившим российское проникновение в Закавказье. Излюбленным средством расширения российского влияния было заключение договоров, по которым местные правители становились вассалами России. Вызов этому процессу был брошен Персией, усилившейся при шахской династии Каджаров. Результатом стали две русско-персидские войны: 1804-1813 и 1826-1828. Первая окончилась Гюлистанским миром (1813), по которому к России отошли Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Кубинское, Дербентское, Бакинское и Талышское ханства, а также Западная Грузия (Имеретия и Абхазия) и Дагестан. Вторая война, в которой Россия также одержала победу, завершилась Туркманчайским миром (1828), по которому к России отошли два крупных ханства: Нахичеванское и Эриванское. Туркманчайский мир завершил раздел Азербайджана по р.Аракс. Революция 1905 в России пробудила политическую жизнь Азербайджана, сопровождавшуюся появлением политических организаций и свободной прессы. Из политических организаций, возникших после революции 1905, дольше всех просуществовала и имела больше всего приверженцев партия "Мусават". Основанная нелегально в 1911, она быстро увеличила свою численность после свержения царизма в России в 1917. Важнейшими составляющими мусаватистской идеологии были светский национализм и федерализм (азербайджанская автономия в рамках более крупного государства). Правая и левая фракции партии расходились по ряду вопросов, в частности по земельной реформе. Лидером партии был склонявшийся к левым М.Э.Расулзаде.

Первая независимая республика.

После Октябрьской революции 1917 Россия погрузилась в хаос гражданской войны. Советская власть была установлена в Баку 15 ноября 1917. Но 28 мая 1918 мусаватский Азербайджанский национальный совет провозгласил Азербайджанскую Республику с временной столицей в Гяндже. Прежде редко использовавшееся географическое название Азербайджан теперь стало названием государства народа, до этого называвшегося кавказскими татарами, закавказскими мусульманами или кавказскими турками. Республика просуществовала почти два года, при этом с мая по октябрь 1918 она была оккупирована Турцией, а с ноября 1918 по август 1919 - Великобританией. Однако Турция, присоединившаяся во время Первой мировой войны (1914) к австро-германскому блоку, в конце октября 1918 капитулировала перед войсками Антанты. Турецкие оккупационные войска были заменены британскими, которые в августе заняли Баку, а в сентябре распустили Бакинский Совет народных комиссаров и расстреляли его большевистских руководителей (26 Бакинских комиссаров). После этого менее чем за год в республике сменилось пять правительств; все они были сформированы партией "Мусават" в коалиции с другими партиями. Премьер-министром первых трех правительств был Фатали Хан-Хойский, последних двух - Насиб Юсуфбеков. Главой государства считался председатель парламента - А.М.Топчибашев. В этом качестве он представлял Азербайджан на Версальской мирной конференции 1919. Выживание независимого Азербайджана после вывода британских войск в августе 1919 полностью зависело от результата гражданской войны в России. Весной 1920 победа оказалась на стороне Красной Армии, и ее части 28 апреля 1920 вступили в Азербайджан. В тот же день было сформировано советское правительство Азербайджана во главе с Нариманом Наримановым.

Советский период.

История советского Азербайджана начиналась с подавления вооруженных восстаний в различных частях страны. В декабре 1922 Азербайджан, Грузия и Армения образовали временное государственное объединение Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР), которая 30 декабря 1922 вошла в состав СССР. В 1930-х годах в СССР начались проверки лояльности и массовые чистки. Руководил этими чистками в Азербайджане М.Дж.Багиров, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Особому террору подверглись интеллигенция и крестьяне, но чистки велись и среди руководителей-коммунистов, замеченных в симпатиях к пантюркизму или имевших контакты с революционными движениями в Иране или Турции. В 1936, в разгар чисток и охлаждения отношений с Турцией, ЗСФСР была распущена, а Азербайджанская ССР стала самостоятельной республикой в составе СССР. Азербайджанские турки стали официально называться азербайджанцами, а их национальный язык вместо турецкого получил название азербайджанского.

Вторая мировая война.

Германские войска, вторгшиеся в Советский Союз в июне 1941, вышли к Большому Кавказскому хребту в июле 1942, но немцы так и не вступили на территорию Азербайджана. Многие азербайджанцы сражались в рядах Красной Армии, но не менее 35 тыс. военнопленных-азербайджанцев вступили в германскую армию и использовались как на передовой, так и в тылу. Событием, изменившим направление азербайджанского национализма, стала оккупация советскими войсками Иранского Азербайджана летом 1941. Советское присутствие к югу от р.Аракс привело к возрождению паназербайджанских настроений. В ноябре 1945 при советской поддержке в Тебризе было сформировано "азербайджанское народное правительство" во главе с С.Дж.Пишевари, лидером Азербайджанской демократической партии. Азербайджанские культурные и образовательные учреждения создавались по всему Иранскому Азербайджану, распространялось мнение о возможности объединения обоих Азербайджанов под эгидой СССР. В результате проблема Иранского Азербайджана стала одним из первых конфликтов холодной войны, под давлением западных держав Советский Союз был вынужден вывести свои войска за Аракс. К концу 1946 иранское правительство восстановило свою власть над Иранским Азербайджаном.

Послевоенный период.

В послевоенные годы была продолжена сталинская политика репрессий. Хрущевская "оттепель" (1955-1964) была периодом ослабления контроля в области литературы и общественной жизни. В то же время "оттепель" ознаменовалась новой антиисламской кампанией и возвратом политики советизации в рамках "сближения наций", которое должно было привести к слиянию всех народов СССР в новую общность - советский народ. В 1960-е годы появились первые признаки кризиса советской колониальной системы. Важнейшая для Азербайджана нефтяная промышленность стала терять свои позиции в экономике вследствие истощения разведанных запасов азербайджанской нефти и освоения новых месторождений в других районах Советского Союза. Кризис нефтяной отрасли привел к сокращению инвестиций в экономику Азербайджана. Пытаясь положить конец кризису, власти СССР в 1969 назначили Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Алиеву удалось улучшить экономическое положение и ускорить рост промышленности, а также консолидировать республиканскую правящую элиту. В 1982 Алиев стал членом Политбюро ЦК КПСС. В 1987 он вернулся в Азербайджан. Исламская революция, произошедшая в соседнем Иране в 1978, привела к возрождению религиозных идей в Азербайджане. В ответ на рост иранского влияния был вновь выдвинут лозунг "Единого Азербайджана", впрочем, воплощавшийся скорее в публицистике, чем в конкретных политических действиях. Азербайджан отставал от других советских республик в развитии диссидентского движения. Политическое пробуждение, сопоставимое с движением периода 1905-1907, началось в феврале 1988. В рамках политики гласности начали появляться независимые публикации и политические организации. Из этих организаций самой мощной оказался Народный фронт Азербайджана (НФА), который к осени 1989, казалось, был готов отобрать власть у коммунистической партии. Но в январе 1990 в НФА произошел раскол между консервативно-исламистским и умеренным течениями. Большинство лидеров НФА были арестованы. На альтернативных выборах, проведенных в сентябре 1990, коммунисты получили ок. 90% голосов и были обвинены в фальсификации результатов выборов. После провала попытки переворота 19-21 августа 1991 в Москве прокоммунистический Верховный Совет республики провозгласил 30 августа 1991 независимость Азербайджана. Затем последовал роспуск Коммунистической партии Азербайджана, хотя ее члены сохранили свои позиции в правительстве и экономике. В сентябре 1991 последний руководитель Коммунистической партии Азербайджана Аяз Муталибов был избран президентом республики. Верховный Совет официально ввел в действие Декларацию о независимости 18 октября. Тем временем конфликт в Нагорном Карабахе расширялся. В начале 1992 региональные армянские лидеры провозгласили независимость Нагорного Карабаха. В последовавшей за этим войне между Арменией и Азербайджаном преимущество оказалось на стороне армян. Неудачи в Нагорном Карабахе послужили причиной отставки Муталибова в марте 1992. В июне 1992 были проведены новые президентские выборы. Бывшая коммунистическая номенклатура не смогла выдвинуть яркого лидера, и президентом был избран Абульфаз Эльчибей, лидер НФА, бывший диссидент и политзаключенный, за которого было отдано более 60% голосов. Он выступал против членства Азербайджана в СНГ, за сближение с Турцией и расширение связей с азербайджанцами в Иране. Гейдар Алиев стал руководителем Нахичевани, где он проводил собственную внешнюю политику по отношению к Армении, Ирану и Турции. Президент Эльчибей также потерпел неудачу в решении проблем, которые привели к отставке Муталибова. Продолжение военных действий в Нагорном Карабахе и вокруг него постепенно выявило преимущество армян, которые заняли примерно 1/5 территории Азербайджана. В начале июня 1993 в Гяндже под руководством полковника Сурета Гусейнова был поднят мятеж против президента Эльчибея, который, оказавшись без поддержки перед лицом военных неудач, ухудшения экономического положения и политической оппозиции, вынужден был бежать. Власть в Баку перешла к Алиеву, который быстро укрепил свои позиции. Эльчибей был смещен со своего поста в результате референдума, проведенного в августе, а в октябре президентом был избран Алиев. Приход к власти Алиева стал частью общего процесса возвращения к власти прежних советских руководителей во многих республиках бывшего СССР. Укрепив свое положение в стране, Алиев вернул Азербайджан в состав СНГ. Иран приветствовал приход к власти Алиева, так как опасался влияния НФА в Иранском Азербайджане, но в Турции это было воспринято как отход Баку от протурецкой ориентации. В последующие годы Алиев укрепил отношения с Турцией и странами Запада, интересы которых были сосредоточены на освоении каспийских нефтяных месторождений.

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Смотреть что такое "АЗЕРБАЙДЖАН. ИСТОРИЯ" в других словарях:

Азербайджан азерб. Azərbaycan … Википедия

В истории почты острова Мэн выделяются период функционирования британской почты (1765 1973) и период почтовой самостоятельности (с 5 июля 1973 года). В настоящее время почтовым оператором на острове Мэн является англ. Isle of Man Post (Почта… … Википедия

Азербайджанская Республика, государство на западе Азии, в Закавказье. Площадь 86,6 тыс. кв. км. Граничит на севере с Россией, на северо западе с Грузией, на западе с Арменией, на юге с Ираном, на востоке омывается Каспийским морем. Азербайджаном… … Энциклопедия Кольера

История Азербайджана … Википедия

Доисторический период Азыхская пещера … Википедия

В последние несколько дней на депутата Милли Меджлиса, оппозиционера Фазиля Мустафу с обвинениями обрушился весь азербайджаноязычный Facebook, впрочем, русскоязычный тоже вносил свою лепту. Какими только словами не шельмовали парламентария, а все потому, что он написал на своей странице в этой соцсети, что в истории не было государства под названием «Азербайджан»...

Подобное заявление он сделал и в эфире одного из азербайджанских телеканалов. «Знаю всего одну истину. Государство Азербайджан было сформировано только в 1918 году. Сегодняшний Азербайджан - наследник именно этого государства. Я об этом сказал и в эфире телевидения», - утверждает депутат, добавив, что все, кто возражает, должны привести примеры или попытаться переубедить его.

Там же, в FB, он высказывает мысль, что в Азербайджане многие выдумывают историю и подвиги, дабы народ уверовал в свое героическое прошлое. «Однако нашему обществу нужна правда, и пусть некоторые посчитают это ревизионизмом или кощунством, мне все равно!» - пишет он. Правовед особо подчеркивает, что после его выступлений в СМИ на эту тему прошло довольно много времени, но нигде не появилось контраргументов, перечеркивающих его заявлений, да и мало-мальски объективно возражающих тоже как таковых не было. То есть, спорить с ним на основе фактов и конкретных доказательств никто не решился.

Немного истории

Давайте все же, прежде чем возмущаться или соглашаться с Фазилем Мустафой, попытаемся проанализировать его ошеломляющие для многих декларации. Итак, согласно всем письменным источникам, прослеживаемая история Азербайджана берет начало с I тысячелетия до н.э., когда на территории северного Ирана образовалось государство Манна. Значительно расширив свои границы к 7 в. до н.э., в союзе с Вавилонией оно завоевало Ассирию и Урарту. Таким образом, появилось новое государство - Мидия. При иранском правителе Атропате Манна получает название Мидийская Атропатена. По некоторым версиям, именно от этого слова произошло в дальнейшем современное наименование «Азербайджан».

«Азер» в переводе с арабского означает огонь, а «Азербайджан», таким образом, - «земля огней или огнепоклонников». Во времена образования арабских государств Азербайджан подвергся их влиянию, и на его территории стал распространяться ислам (VII в. н.э.). После арабского завоевания территория называлась Адербайджан, объединив в себе Северный и Южный Азербайджан. С вторжением турок-сельджуков и монголо-татар начался процесс тюркизации (XI-XIV вв.), здесь появились государства Атабеков, Гара-Гоюнлу и Аггоюнлу. Позже на этих землях появилось государство Сефевидов, в XVI-XVIII вв., и его территория стала объектом борьбы между Персией и Османской империей.

До присоединения Азербайджана к России (1813-1828 гг.) он представлял собой несколько феодальных государств (ханств), крупнейшие из которых - Кубинское, Бакинское, Карабахское и Ширванское. После присоединения к России территория современного Азербайджана стала называться Бакинской губернией. 28 мая 1918 года на восточной части Южного Кавказа была провозглашена первая на мусульманском Востоке парламентская демократическая республика — Азербайджанская Демократическая Республика - АДР) со столицей в городе Гянджа. После оккупации Красной армией АДР была создана Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, а в декабре 1922 г. всё Закавказье, территориально включавшее в себя Азербайджан, Грузию и Армению, образовало Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). Позже, в 1922 г., она вошла в состав СССР, а в 1936 г. распущена, тем самым образовав три отдельные республики, вошедшие в состав СССР.

Как видим, название "Азербайджан" наша страна получила только в 1918 году. Что бы кто ни говорил, но история - вещь такая же упрямая, как и факты, и по сути Ф.Мустафа сказал правду.

Доброжелательные соседи - бакинские татары

Азербайджанцы - один из тех народов, кто в силу происхождения в некотором отношении стоит особняком. Одна из причин состоит в том, что прошлое для нас практически закрыто: в течение неполного века только алфавит вынуждены были сменить три раза, то есть, целому народу три раза пришлось заново изучать письменное наследие. Особенно тяжело пришлось при переходе от арабской графики к латинице.

До Октябрьской революции, когда атеизмом особо не пахло, азербайджанские интеллектуалы, как полагалось истинным мусульманам, свои произведения начинали с коранического изречения «Бисмиллах рахмани-рахим», то есть «именем Аллаха начинаю». А для представителей новой власти все книги, начинающиеся «именем Аллаха», естественно, подлежали немедленному уничтожению, кстати, как и те физические лица, кто получил образование в каком-нибудь Стамбуле, Наджафе или Дамаске.

Кроме того, люди, владеющие грамотой на основе арабского алфавита, считались неграмотными, а в постреволюционных условиях они таковыми и оказались - их знания не были пригодны для новой власти. В доцарское время, когда азербайджанцы были подданными персидского шаха, к ним относились как к людям своенравным и неспокойным, и не очень жаловали. Хотя среди тех, кто в разное время занимал трон или был весьма близок к нему, случались и азербайджанцы. Забегая вперед, отмечу, что и по сей день - теперь уже в современном Иране - отношение властей к азербайджанцам приблизительно такое же, и на то есть основание. У истоков всех революций, произошедших в Иране в XX веке, стояли азербайджанцы. Нация, по численности составляющая почти половину населения страны, по сей день не имеет возможности обучать детей на родном языке.

Нефтяные и газовые месторождения, находящиеся на территории иранского Азербайджана, не разрабатываются во избежание концентрации здесь критической массы способных на организацию людей. До недавнего времени Тебриз, столица южных азербайджанцев, был абсолютно недоступен для «советских» азербайджанцев.

Для тех, кто оказался в результате разделения Азербайджана по эту сторону реки Араз (Аракс), то есть в составе Российской империи, мало что изменилось. В царское время азербайджанцы как люди ненадежные (нехристиане), имели особые «привилегии». Их не брали в армию (разве что сыновей каких-нибудь сильно отличившихся аристократов). Им настолько не доверяли, что вдоль государственных границ в Азербайджане на всякий случай селили русских или армянских переселенцев. Азербайджанцам отказывали даже в самоназвании (что имело и до сих пор имеет место также в Иране), возможно, с целью растворения в массе других национальностей. Называли их, в лучшем случае, с легкой руки угодивших имперской власти религиозной принадлежностью «доброжелательных» соседей, мусульманами, кавказскими тюрками, кавказскими или бакинскими татарами.

Феномен молодой нации

Несмотря на обилие исторического материала по древнему и средневековому Азербайджану, сущность и критерии феномена “азербайджанское государство” исследованы не до конца. Вопрос состоит в том, какие из существовавших в древности и средние века стран можно назвать “азербайджанскими”, а какие - нет? Сложность проблемы обусловлена тем, что не всегда земли Азербайджана входили в состав единого государства, и не все государства, созданные нашими предками, носили название “Азербайджан”. В частности, государства, существовавшие на его современной территории, носили поочередно разные наименования - Манна, Мидия, Кавказская Албания, Ширван, Арран, государства Эльденизидов, Эльханидов, Сефевидов и т.д. Вообще же национальное государство - феномен позднего времени. В средние века во всем мире государства носили племенной, династический, но не национальный, в современном смысле этого слова, характер. Так было в Европе и Азии, и Азербайджан в этом смысле не исключение.

Кульминацией национально-государственного строительства в Азербайджане стало провозглашение 28 мая 1918 г. Азербайджанской Демократической Республики (АДР) - первой республики во всем мусульманском мире. В отличие от средневековых государственных образований АДР была национальным государством, защищающим не права той или иной феодальной династии на владение той или иной частью страны, а реализующим право азербайджанского народа на национальное самоопределение.

Лидер национального движения М.Э. Расулзаде на заседании парламента АДР в 1919 г., посвященном годовщине независимости Азербайджана, говорил в связи с этим следующее: “Все другие государства тюркского происхождения в своем возникновении базировались главным образом на религиозной основе, тогда как Азербайджанская Республика основывается на современной базе национально-культурного самоопределения, на почве тюркской национально-демократической государственности”. Впервые в исламском мире АДР ввела многопартийную парламентскую систему, республиканский строй, отделила церковь от государства, приняла закон о национальном языке, обеспечила права национальных меньшинств и даровала женщинам избирательное право. С этой даты начался отсчет новой эпохи в истории государственного строительства в Азербайджане.

Отвечая на недоуменный вопрос бакинских же студентов еще в далеком в 1918 году, известный историк, востоковед Василий Бартольд писал: «… термин Азербайджан избран потому, что когда устанавливалась Азербайджанская Республика, предполагалось, что персидский и этот Азербайджан составят одно целое… На этом основании было принято название Азербайджан». Позже, после падения АДР, Азербайджанская ССР из вненациональной республики, согласно замыслу «отца народов», должна была стать национальной республикой и перестать быть исключением среди других, созданных по национальному признаку республик.

Политическая нацеленность этого проекта, которая по понятным причинам не афишировалась, состояла в создании из местной этноконгломерации, равноудаленной от турецкой и персидской идентичности, самостоятельной нации. Таков был заложенный в основе проекта замысел. Опять-таки, лично М.Э. Расулзаде принадлежит решение вопроса об историческом названии северо-западной провинции Ирана, которое вопреки протестам Ирана было присвоено в качестве наименования впервые провозглашенной государственности.

Как в 1918-1920 гг., так и после установления советской власти в Баку название «Азербайджан» не имело географического смысла применительно к востоку Закавказья, так как оно было введено в качестве имени государственного образования. Восточное Закавказье до этого никогда не называлось Азербайджаном. Такого понятия, как «азербайджанцы», в списках I Всесоюзной переписи не значилось, его не существовало. Едва ли стоит сомневаться в том, что при наличии даже самых минимальных предпосылок к объединению разрозненных тюркских союзов в нацию руководители советского государства не преминули бы воспользоваться этой возможностью.