Размеры грузовой кабины ил 76. Запрет на полеты

Читайте также

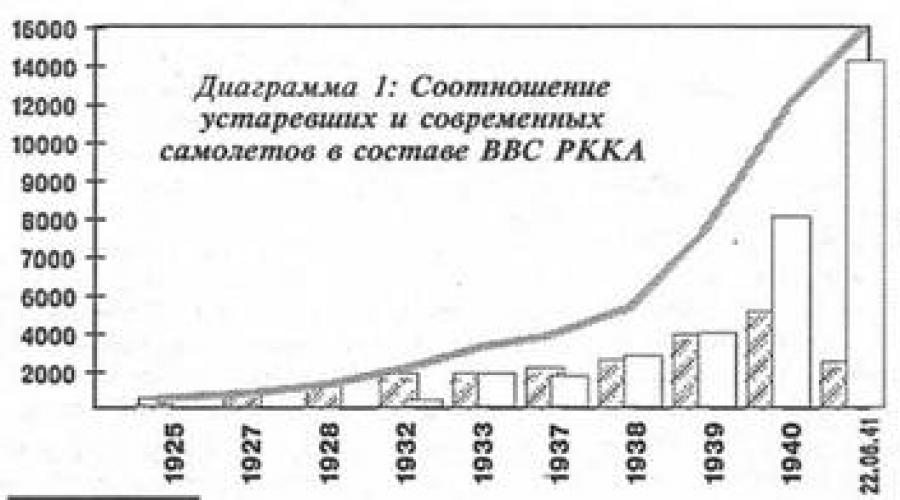

диаграмме 1 .

График 1

Примечания:

КОЛИЧЕСТВЕННО – КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВВС РККА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Григорий ГЕРАСИМОВ

Более половины столетия отделяет нас от начала Великой Отечественной войны, но до сих пор не прекращаются споры, почему Военно-воздушные силы Красной Армии потерпели жестокое поражение в 1941 году?

Советская историография одну из главных причин видела в наличии незначительного количества современной техники в авиапарке ВВС . Вместе с тем, в большинстве исследований ничего не говорится о значительном количественном превосходстве ВВС Красной Армии над противником в июне 1941 года , а ведь накануне начала боевых действий авиация РККА имела 15986 боевых самолетов, в то время как весь авиационный парк Германии насчитывал 10000 самолетов. Непосредственно в действующих против СССР войсках находилось 4000 боевых самолетов .

Почему же случилось так, что авиация, которой военно-политическое руководство страны уделяло столько внимания, в решающий момент оказалась не способной решить задачи защиты воздушных рубежей Родины? Ответ на этот вопрос можно дать, проанализировав развитие ВВС в 20-х – нач.40-х гг.

Опыт войны показал, что для этого необходимо исследовать количественно- качественные показатели, характеризующие авиацию в исследуемый период.

Архивные и опубликованные в печати документы содержат данные об авиационном парке в межвоенный период. Использование метода экспертных оценок позволяет дать комплексную количественно-качественную оценку авиации по отдельным годам межвоенного периода.

Экспертные оценки включают в себя определение соответствия, состоявших на вооружении образцов боевой техники требованиям современного боя, т.е. насколько данные типы самолетов могли эффективно вести боевые действия, противостоять средствам ПВО, выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением. Затем они были наложены на количество самолетов, состоявших на вооружении во второй половине 20-х-1941 гг. Результаты подсчета в графической форме представлены на диаграмме 1 .

К 1941 г. основу бомбардировочной авиции ВВС РККА еще составляли устаревшие СБ-2 и ТБ-3

К 1941 г. основу бомбардировочной авиции ВВС РККА еще составляли устаревшие СБ-2 и ТБ-3

На диаграмме отчетливо прослеживается ряд тенденций:

Во-первых, постоянный и неуклонный количественный рост авиационной техники. Боевых самолетов в частях ВВС в 1925 г. было 515, в 1933 г. – 3649, в 1938 – 6349, в июне 1941 г. – 15986 ;

Во-вторых, до 1940 года растет количество современных самолетов в авиапарке РККА и только в 1941 года их количество снижается, и значительно – с 4324 до 2577. К началу войны число самолетов, полностью отвечающих требованиям ведения современных боевых действий, сократилось до уровня 1937 года;

В-третьих, постоянно росло количество устаревших самолетов в боевых частях ВВС. Особенно стремительным этот рост становится в предвоенные годы: 1938 г. – 3737, 1939 г. – 8368, июнь 1941 г. – 13409;

В-четвертых, начиная с конца 20-х гг. неуклонно падала доля современных самолетов: 1928 г. – 95%, 1932 г. – 85%, 1937 г. – 53%, 1940 г. – 34%, июнь 1941 г. – 16% .

Причины, обусловившие действие этих тенденций, лежали в области доктринальных взглядов и военно-технической политики советского государства и производственно-технических возможностях экономики страны.

Авиация была тем родом войск, а затем видом вооруженных сил, которому высшее военно-политическое руководство страны уделяло постоянное и неослабное внимание. Это было обусловлено, прежде всего, той значительной ролью, которую должен был сыграть военно-воздушный флот в будущей войне.

Первые советские наркомы по военным и морским делам неизменно подчеркивали большое значение авиации для будущих побед. Л.Д.Троцкий в статье, посвященной шестой годовщине Красной Армии писал: "Если труднейшей задачей первого трехлетия было создание революционной конницы, то ныне центральное место в военном строительстве занимают вопросы авиации…" . М.В. Фрунзе также считал, что "всякое государство, которое не будет обладать мощным, хорошо организованным и подготовленным воздухофлотом, неизбежно будет обречено на поражение" .

При этом важно отметить, что высшее военно-политическое руководство не приняло теорию итальянского генерала Дуэ, в соответствии с которой авиации отводилась решающая роль в достижении победы в современной войне, был взят курс на гармоничное развитие всех родов войск и видов вооруженных сил.

Этапным решением, подведшим черту под спорами о роли авиации в структуре Вооруженных Сил и перспективах ее дальнейшего развития явилось постановление ЦК ВКП (б) "О состоянии обороны СССР" от 15 июля 1929 года, в котором ставилась задача доведения качества авиации "до уровня передовых буржуазных стран". Руководствуясь этим постановлением Совет труда и обороны двумя днями позже обязал РВС СССР уточнить пятилетний план военного строительства, положив в его основу требование быть сильнее противника по трем видам вооружения, а именно по воздушному флоту, артиллерии и танкам .

13 июня 1930 г. на совместном заседании СТО И РВС СССР был утвержден уточненный план строительства РККА на первую пятилетку. Он предусматривал, в частности, превращение ВВС в мощный род войск, решающий самостоятельные оперативные задачи и обеспечивающий тесное взаимодействие с другими родами войск, форсированное строительство тяжелых бомбардировщиков, перевооружение истребительной авиации, создание качественных самолетов и моторов, завоевание стратосферы.

Таким образом, к началу 30-х годов контуры будущих ВВС были определены достаточно четко.

Дальнейшие изменения во взглядах на будущее военно-воздушных сил во многом были связаны с именем М.Н.Тухачевского. В 1930 году, будучи командующим войсками Ленинградского военного округа, он представил Наркомвоенмору К.Е.Ворошилову доклад о реорганизации Вооруженных Сил. Как отмечал Маршал Советского Союза С. Бирюзов в предисловии к избранным произведениям Тухачевского, его предложения "не только не были по достоинству оценены и поддержаны Ворошиловым и Сталиным, но и встречены враждебно. В заключении Сталина, к которому полностью присоединился Ворошилов, утверждалось, что принятие этой программы повело бы к ликвидации социалистического строительства" . Что же вызвало гнев высших партийных и военных руководителей?

Предложения М.Н. Тухачевского заключались в создании мощной, технически оснащенной армии. В начале 30-х гг. планировалось иметь: 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 дивизий АРГК и 225 батальонов ПРГК, 40 тыс. самолетов, 50 тыс. танков в строю . Через десятилетие, создав мощную индустриальную базу, напрягая все силы народа, тратя большую часть бюджета на подготовку к войне, СССР сумел создать лишь половину того военно-технического потенциала, который предлагал М.Н.Тухачевский. И.В.Сталин имел все основания назвать эту программу системой "красного милитаризма" .

Вместе с тем, значительное увеличение военно-технического потенциала страны в ходе первой пятилетки породило v Сталина надежды на создание мощной, технически оснащенной армии. Планы Тухачевского казались теперь не столь уж и несбыточными и их автор был вновь возвращен на военный Олимп. Теперь уже в качестве заместителя наркомвоенмора и начальника вооружений РККА.

Начиная с 1933 года М.Н. Тухачевский ставит перед наркомом К.Е. Ворошиловым вопрос об увеличении численности авиационного парка ВВС. В одной из докладных записок он пишет: "Общая оценка возможного развития ВВС наших врагов говорит о необходимости для нашей страны иметь 15000 действующих самолетов, – это усиление нельзя растягивать, а осуществить в 1934 – 1935". Его поддерживал Г.К. Орджоникидзе, который гарантировал, что промышленность сделает все, что в ее силах . На докладе Ворошилов наложил резолюцию: "Америки" не вижу. Все те же отвлеченные "прожекты" 23.11.1933 г." .

Не находя поддержки у наркома, М.Н. Тухачевский пытался найти содействие у наиболее авторитетных военных деятелей Красной Армии и нашел его в лице И.П. Уборевича. В совместной записке наркомвоенмору, они на основе опыта учений и маневров, показавших огромные боевые возможности современной авиации, требуют срочного наращивания сил ВВС:

"Современная авиация может на длительный срок сорвать железнодорожные перевозки, уничтожить склады боеприпасов, сорвать мобилизацию и сосредоточение войск. Та сторона, которая не будет готова к разгрому авиационных баз противника, к дезорганизации систематическими воздушными нападениями его железнодорожного транспорта, к нарушению его мобилизации и сосредоточения многочисленными авиадесантами, к уничтожению его складов горючего и боеприпасов,… сама рискует подвергнуться поражению" . Исходя из этого, Тухачевский и Уборевич считали, что основным решающим звеном в развитии РККА в ближайшие годы должно являться увеличение численности авиации до 15 тыс. действующих самолетов в 1934 – 1935 гг .

Против какого же противника нужны были Тухачевскому 15 тысяч боевых самолетов? В оперативных планах середины 30-х гг. наиболее вероятным противником являлась Польша, которую в случае войны могла поддержать Германия. Оба этих государства, по подсчетам Тухачевского, в это время могли выставить 2600 самолетов . Определенно, для того, чтобы их уничтожить полтора десятка тысяч самолетов слишком много. Может быть они были нужны для того, чтобы обеспечить гарантированную безопасность страны на случай любой широкомасштабной войны?

Да, они давали такую гарантию. Но что было бы, если бы война не началась в середине 30-х гг. или началась позже, когда вся эта авиационная армада морально устареет? Тогда армию ждала катастрофа. И эта катастрофа случилась в 1941 году. Она была запланирована несвоевременным развертыванием самых многочисленных в мире военно-воздушных сил в середине 30-х гг., когда реальной угрозы войны для Советского Союза не было. Все европейские страны имели незначительные военно-воздушные силы. В 1934 году потенциальные агрессоры, среди которых числились Германия, Япония и Италия, имели сравнительно небольшие авиационные флоты – 620, 2050, 931 боевых самолетов соответственно . Другие европейские государства: Франция, Англия также не содержали больших ВВС, но имели промышленную базу для их развертывания, постоянно проводили НИОКР, для того, чтобы в случае войны начать массовое производство современных самолетов.

Можно ли всю вину за несвоевременное развертывание многочисленных ВВС возложить только на М.Н. Тухачевского и поддержавших его И.П. Уборевича, И.А. Халепского? Нет, нельзя. Они являлись лишь исполнителями воли И.В.Сталина, назначившего их на высокие должности, поскольку были способны талантливо, искренне и добросовестно проводить политику массированного технического оснащения Красной Армии. О том, что это была принципиальная политика Сталина свидетельствует и тот факт, что она не претерпела существенных изменений после уничтожения в 1937-1938 гг. тех лиц, которые ее осуществляли.

К.Е. Ворошилов был против этих людей и против такого осуществления военно-технической политики. Он был сторонником более умеренных и, видимо, реалистичных решений, но Сталин с ним не посчитался. Сам же Ворошилов, чтобы не потерять свой пост, предпочел смолчать, смириться и работать с людьми, взгляды которых не разделял.

Насколько была экономически эффективна проводимая военно-техническая политика того времени? Ответ на этот вопрос дает диаграмма 2 . На ней видно, что расходы на закупки авиатехники были несопоставимо больше, чем расходы на боевую подготовку, приобретение опытных образцов вооружения и техники для ВВС и даже с расходами на все НИОКР в смете РККА. Например, если в 1930 году на закупки авиатехники выделялось 84 млн. руб., то на боевую подготовку ВВС всего 252 тыс. руб., на заказы опытного вооружения и техники – 2 млн., на все НИОКР проводимые Красной Армией – 11 млн. руб. В 1935 году эти цифры составляли соответственно – 756, 5,7, 8,6 и 43 млн. руб. В 1940 году на авиатехнику тратилось 7,7 млрд. руб, на боевую подготовку ВВС – 16 млн. руб., НИОКР по линии РККА – 414 млн. руб. В этом же году все расходы на образование в СССР составляли 2 млрд. руб., на науку – 0,3 млрд. руб .

Анализ расходов на закупки техники, боевую подготовку ВВС, НИОКР, показывает, что огромные средства тратились на производство и поддержание в боеготовом состоянии огромного парка самолетов, большинство из которых в предвоенный период уже были устаревшими. В то же время непропорционально мало средств расходывалось на создание новых образцов техники, боевую подготовку.

Перераспределение финансов в пользу создания перспективных самолетов и более качественную подготовку летчиков дало бы больший эффект, нежели содержание самой большой в мире армады устаревших воздушных машин.

Другим важным комплексом обстоятельств, обусловивших то, что ВВС подошли к началу войны с самыми плохими показателями качественного состояния авиапарка, явились причины технического порядка. Они были обусловлены состоянием и возможностями экономики, уровнем опытно-конструкторских разработок и способностью промышленности к их освоению.

Современные бомбардировщики – Пе-2 и Пе-8 к 1941 г только начали поступать в боевые части и фактически еще не были освоены личным составом

Современные бомбардировщики – Пе-2 и Пе-8 к 1941 г только начали поступать в боевые части и фактически еще не были освоены личным составом

График 1 наглядно свидетельствует о том, что наиболее современным парком машин Воздушный флот РККА обладал в 20-е гг. Это объясняется тем, что темпы совершенствования боевых самолетов после окончания первой мировой войны были не столь быстрыми, как в годы войны или в тридцатые годы. Основу авиапарка большинства европейских стран составляли самолеты первой мировой войны. Такие же самолеты состояли на вооружении Красного Воздушного флота.

В начале 20-х гг. даже современные самолеты находились в самом жалком техническом состоянии. 7 ноября 1921 года М.В.Фрунзе писал о Воздушном Флоте: "Такового у нас не имеется, ибо нельзя же серьезно считать флотом те несколько сотен аппаратов, которые среди наших летчиков известны под названием «гробов". Только исключительная доблесть и мужество нашего летного состава позволяют пользоваться ими" .

В тезисах доклада в Реввоенсовет СССР начальника Воздушных сил СССР А.П.Розенгольца от 9 мая 1924 года определялись основные условия развития Воздушного флота в СССР: организация внутри страны самолето- авиа-конструкторских производств, подготовка наземного оборудования и личного состава авиации, развитие авиационных наук и конструкторских работ .

Впервые вопрос об организации авиационной промышленности высшее военное руководство страны обсуждало в сентябре 1924 года, а в октябре этого же года была разработана 3-х летняя программа авиастроения . К сожалению, Главное управление военной промышленности (ГУВП), которое должно было осуществлять выполнение программы, не обладало для этого должной производственной базой и возможностями, поэтому уже в начале следующего года при обсуждении итогов выполнения производственной программы Реввоенсовет констатировал ее значительное недовыполнение. Был поставлен 41 боевой самолет и 132 учебных, вместо 254 и 144 соответственно. Моторов поставлено 70 вместо 200. Было принято постановление, обязывающее ГУВП поставить все самолеты и моторы в соответствии с заказом .

Из-за слабости отечественной авиационной промышленности в начале двадцатых годов военное руководство в лице Реввоенсовета СССР вынуждено было обратиться к закупкам авиатехники за рубежом и концессионному строительству самолетов. Иностранными партнерами, с которыми шли переговоры об организации строительства самолетов и моторов, были немецкие фирмы "Юнкере", "Фоккер", "ВМВ" .

Наибольшее развитие получило сотрудничество с фирмой "Юнкере", обязавшейся создать на заводе в Москве современный цельнометаллический самолет. Реально фирма смогла сделать только 100 самолетов, уступавших по качеству иностранным аналогам. Вместе с тем, работа "Юнкерса" имела большое значение для развития советского авиастроения. В частности, в записке, направленной К.Е.Ворошиловым и Ф.Э.Дзержинским в Политбюро ЦК, отмечалось: "Нами извлечены все чертежи и данные, как о строящихся в Филях самолетах, так и об организации производства. Этот материал нами положен в основу организации собственного производства металлических самолетов" .

В 1927-1928 гг. удалось наладить массовый выпуск самолетов, но, как было подчеркнуто в решении Реввоенсовета СССР, количественное расширение производства не сопровождалось качественным улучшением самолетов и моторов. В связи с этим РВС СССР считал, что авиация должна быть полностью обеспечена качественной отечественной продукцией . На заседании в 1928 году Реввоенсовет констатировал: "Уровень техники, степень обеспеченности и состояние авиации, кроме истребительной признать удовлетворительным, а истребительной авиации – угрожающим" . Выход нашли в срочной закупке 100 истребителей за границей с последующей организацией серийного производства по лицензии наиболее современного заграничного истребителя .

ББ-22 Яковлева – устарел раньше, чем вылечился от "детских болезней"

ББ-22 Яковлева – устарел раньше, чем вылечился от "детских болезней"

Борьба за независимость отечественного авиастроения от заграницы продолжалась вплоть до начала 30-х гг., в связи с чем в конце 1930 г. Реввоенсоветом был определен детальный перечень мероприятий, необходимых для обеспечения производства в СССР всех агрегатов и деталей к самолетам и авиамоторам .

Открытыми оставались вопросы производства моторов, вооружения самолетов. В принятом в январе 1929 г. Постановлении РВС СССР "О состоянии авиационного вооружения" было признано, что положение с вооружением ВВС весьма незначительно продвинулось вперед. Особенно это касалось пулеметов и производства авиабомб .

Важным рубежом в деятельности по обеспечению авиации боевой техникой и вооружением явилось принятие в январе 1929 года системы воздушного флота РККА и пятилетнего плана опытного строительства. Основное внимание в них уделялось созданию мощной бомбардировочной и истребительной авиации . В принятом 15 июля 1929 года постановлении ЦК ВКП/б/ "О состоянии обороны СССР" указывалось: "…важнейшей задачей на ближайшие годы в строительстве красной авиации является скорейшее доведение ее качества до уровня передовых буржуазных стран, и всеми силами следует насаждать, культивировать и развивать свои, советские научно-конструкторские силы, особенно в моторостроении" . Наличие к этому времени относительно налаженной авиапромышленности обеспечивало выполнение планов поставок.

В 1933 году в докладе начальника ВВС РККА давалась оценка технической оснащенности воздушного флота: "Наш воздушный флот, будучи самым мощным в мире, по качествам своей материальной части отстает от ВВС передовых капиталистических стран, а по истребительной авиации уступает даже Польше и Японии" .

30-е годы, особенно их вторая половина, являлись "золотым веком" военной авиации, когда развитие неимоверно ускорилось. Моральное устаревание техники происходило порой за 3-4 года, иногда за год! Например, Су-2 и Як-2 (Як-4) не считались в 1941 г. современными самолетами, хотя их производство велось не более года-двух. Реально устаревшим был истребитель И-153 "Чайка", который был поставлен в серию в 1939 г. и продолжал производиться в небольших количествах в 1941 г.

Советский Союз действительно запоздал с разработкой боевых самолетов которые принято считать "современными" в начале Великой Отечественной войны. У немцев серийный Bf 109 появился в 1936 г., у англичан "Харрикейн" и "Спитфайр" – в 1937 г. Наши же основные истребители (Як-1, МиГ- 3, ЛаГГ-3) были запущены в производство только в 1940 г., поскольку надежды на более ранние машины (И-180) не оправдались. Реально массовое производство современных самолетов удалось развернуть только в 1941 г. Значительную роль в этом сыграли и насыщенность ВВС морально устаревшими, но еще вполне технически исправными самолетами, мешавшими перевооружению и репрессии конструкторских кадров.

Анализ состояния авиатехники показывает, что важнейшей причиной, тормозившей создание современной авиации в СССР, было отсутствие качественных отечественных моторов, соответствующих мировому уровню. Особенно отчетливо это проявилось в конце 30- х – начале 40-х гг. Накануне войны мы имели:

– рядный V-образный М-105 мощностью 1100 л.с. (воспроизведение французской "Испано-Сюиэы" с форсированием) , в связи с необходимостью доработки он поступил на снабжение только во второй половине 1940 г., а реально стал доведенным не ранее середины 1941 г. К этому времени у немцев считался стандартным истребитель Dfl09F с мотором DB 601N мощностью около 1350 л.с., что дало противнику заметное превосходство, поскольку при приблизительно одинаковой массе истребителей нагрузка на мощность у немцев стала меньше.

– рядный V-образный АМ-35А конструкции Микулина, мощностью 1350 л.с., единственный мотор полностью отечественной разработки. Он отличался очень большой массой – 850 кг, в то время как аналогичные по мощности английские и немецкие двигатели весили не более 700 кг. В этом, наряду со слабым вооружением и избыточной высотностью, заключалась причина относительно небольших успехов МиГ-3.

– двухрядный звездообразный М-88Б (воспроизведение французского "Мистраль-Мажор" с форсированием и двух- скоростным нагнетателем) мощностью 1100 л.с. Реально этот двигатель был запущен в производство в 1941 г., в связи с чем на первом этапе отличался невысокой надежностью, что особенно плохо сказывалось в дальнебомбарди- ровочной авиации, поскольку отказы над территорией противника грозили вынужденной посадкой и потерей техники и экипажа. По своим данным он относился к устаревшему поколению моторов. Современные "звезды" в начале 40-х гг. вышли на уровень мощности в 1500-1700 л.с.

– однорядные звездообразные моторы М-62 и М-63 (воспроизведение американских "Райтов") мощностью 1000- 1100 л.с., морально устаревшие, хотя и имели неплохие удельные характеристики, но были неприменимы для современных истребителей (ими оснащались И-16 и И-153), в годы войны они использовались на транспортных машинах, например на Ли-2.

– единственным по-настоящему передовым мотором, имевшимся на вооружении в 1941 г., был, созданный по "мотивам" французских моторов, швецовский М-82 мощностью 1700 л.с. Он производился серийно, но не был в 1941 г. установлен на какой-либо серийный самолет, кроме небольшой партии Су- 2. В связи с тем, что М-82 был новой конструкцией, у него была масса недостатков, в том числе и существенных. Довести двигатель удалось только к 1943 г. с созданием модификации М-82ФН.

Таким образом, важной причиной отставания советской военной авиации, проявившейся в конце 30-х гг., было запаздывание с разработкой нового поколения моторов. Оно было заложено самой логикой развития нового поколения двигателей, связанной в тот период времени в основном с воспроизведением импортных американских и французских моторов, которые на момент покупки уже не были вполне современными, а с учетом времени на освоение, доводку и пр. – обусловили качественное отставание от других стран, особенно от немцев и англичан.

Если же смотреть еще глубже, то отставание СССР было как бы эшелонировано по нескольким уровням: самолеты (1-й уровень); моторы (2-й уровень); технологии (3-й уровень); станкостроение (4-й уровень); образование и культура производства (5-й уровень), и т.д.

Военно-политическое руководство страны хорошо видело необходимость вложения средств в проблемы 1-го уровня, и это обусловило создание множества авиационных КБ. В значительной степени осознавались проблемы 2-го уровня. Многое делалось для развития образования. Меньше внимания уделялось воспитанию культуры производства – для ее выработки нужны по-видимо- му значительно большие сроки. Технологии в то время были почти полностью заимствованные, что было обусловлено слабостью фундаментальной науки, отсутствием ученых. Станкостроение развивалось бурными темпами, но станки были примитивными, недоставало точного, высокопроизводительного оборудования, это привело к тому, что целые авиазаводы, например, казанский №124, пришлось укомплектовывать американским оборудованием.

Как показывает исторический опыт, настоящий, длительный, а не одномоментный, из последних сил, успех обеспечивается уровнями 3, 4, 5-х порядков. Условий для их развития в 30-е гг. в СССР еще не было.

Создание в 1943-1944 гг. истребителей, составивших серьезную конкуренцию немецким, и, в частности, Як-3 и Ла-7 стало возможным за счет успехов в области аэродинамики, предельного сокращения массы наших машин, в том числе и за счет вооружения и запаса топлива, а также выжимания из наших моторов, последних "соков". Благодаря этому наши двигатели М-105ПФ2 и АШ-82ФН по удельным характеристикам приблизились к немецким, но по- прежнему уступали им в показателях абсолютных. DB 605 на Bf 109G имел мощность 1650 л.с., в то время, как М- 105ПФ2 на Як-3 – только 1280, но советский самолет был легче на 500-600 кг. Мотор BMW 801J, устанавливавшийся на FW 190А-9, был примерно на 150 л.с. мощнее нашего АШ-82ФН, но Ла- 7 опять-таки был несколько легче немецкого самолета,

Проведенный анализ технического состояния ВВС РККА свидетельствует о наличии целого ряда объективных и субъективных причин, обусловивших снижение доли современных боевых самолетов в авиационном парке воздушного флота страны в предвоенный период.

Современные самолеты накануне войны были "сырыми" машинами и это подтверждает анализ технического состояния авиапарка ВВС в 30-е – нач. 40-х гг.

На графике 2 прослеживаются следующие тенденции:

– Общее повышение доли исправной авиационной техники;

– Повышение доли исправных самолетов устаревших типов;

– Снижение, непосредственно перед войной, доли исправной современной боевой техники.

Странным и непонятным, на первый взгляд, является снижение доли исправных современных самолетов. Такое случилось всего один раз в истории отечественной авиации в межвоенный период и ясно, что это событие не является случайным. Эти самолеты создавались в спешке, их доводкой занимались непосредственно в войсках, поэтому среди них доля неисправных самолетов превосходит аналогичный показатель для устаревшей боевой техники. Конечно, надо учитывать и тот факт, что устаревшая техника была выпущена всего 1-3 года назад и устарела лишь морально, но все равно ее техническое состояние было лучше, чем у новых самолетов, только что вышедших из завода.

Сухие цифры, характеризующие техническое состояние боеспособности армии, наполняются живым содержанием только при их сравнении с аналогичными показателями конкретного противника, с которым придется вести реальные боевые Ддействия. К сожалению, полных данных по качественному состоянию немецкой авиации нет. Но можно сделать приблизительный сравнительный анализ, исходя из имеющихся цифр.

Советская авиация имела в своем составе 16% современных типов боевых самолетов, примерно столько же имели Иракские ВВС в период проведения многонациональными силами операции "Буря в пустыне", и не смогли противостоять противнику. Почему советские ВВС в примерно аналогичных условиях продолжали бороться и в конце концов завоевали господство в воздухе?

Прежде всего, благодаря огромному запасу авиационной техники и своему экономическому потенциалу. В составе группировки немецких войск, напавшей на СССР, было 4000 боевых самолетов. Им противостояли 7469 самолетов на Западном ТВД и 2311 в составе авиации АГК, в которых находилось 2061 самолет современных типов , что составляло 51 % от общего числа немецких самолетов, если же учесть все современные машины ВВС РККА, то эта цифра вырастет до 64%, а это уже может свидетельствовать, если не о равенстве сил, то по крайней мере о сопоставимом количественно-качественном потенциале военно-воздушных сил обеих сторон.

При этом надо учитывать, что успех боевых действий в воздухе зависел не только от тактико-технических данных самолетов, но и уровня подготовленности пилотов. Конечно, одно дело – попытка воевать на каком-нибудь И-5 против Bf 109F-2, и совсем другое – бой грамотного пилота на И-16 тип 24 выпуска 1940 г. против Bf 109Е, особенно в группе. И война давала примеры такого рода. Например, дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов именно на И-16 совершил 224 боевых вылета, в которых лично сбил 30 самолетов противника и 3 в групповых боях . Это говорит, что успех во многом зависел от тактики боевого применения, которая у нас, в 1941 г. в целом была, безусловно, хуже отработана, чем у немцев, особенно для самолетов современных типов.

Степень освоения "ишаков" в начале войны была гораздо выше, чем МиГов, не говоря уже о ЛаГГах и Яках, которые считались находящимися в опытной эксплуатации и не прошедшими госиспытаний. Вполне вероятно, что с точки зрения боевой эффективности 2065 И-16, имевшихся на западном ТВД, создавали для немцев гораздо большую угрозу, чем 845 "современных" МиГов.

Основными причинами, обусловившими наличие большого числа самолетов устаревших конструкций и незначительную долю современной авиатехники в авиапарке ВВС РККА в начале войны являлись: неэффективная, затратная военно-техническая политика, нацеленная на создание самых многочисленных в мире ВВС без учета реальной военной угрозы; создание и внедрение в массовое производство образцов вооружения, обреченных на быстрое моральное устаревание; и запаздывание на этой основе с созданием современных типов авиации в предвоенный период.

3 Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны 11941 – 1945 г. – Сб. ст. №1.М.,ИВИ. 1994; История второй мировой войны 1939 -1945. Т.З. М. Воениздат. 1974. С.327-328

4 Рассчитано по: РГВА ф.4, on. 14, д.2678, л.204; д.2396; ф.31811, оп.2. д.602, л. 14; д.бб4 л.3; ф.29, оп.46, д.271 л.3; ф.29, оп.26, д, 1, л.65; д.42, л.84; Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны /1941 -1945 г. – Сб. ст. №l.M.,1994.

5 РГВА, ф.4, оп. 14, д.30, л.20.

6 Фрунзе М.В. Собр. соч. Т.З. М.,1929. С.158.

7 История второй мировой войны 1939 -1945. T.I. М.,1973. С.258.

8 М.Н,Тухачевский. Избранные произведения. М.,1964. С. 12.

9 РГВА, ф.33987, оп.3, л 155, л.57.

10 Бирюзов С. Предисловие II М.Н.Тухачевский. Избранные произведения. T.I. М.,1964. С. 12.

11 РГВА, ф.22987, оп.3, д.400, л, 112.

13 М.Н.Тухачевский. Избранные произведения. Т.1. М.,1964. С. 13.

15 РГВА, ф.22987, оп.З, д.400, л. 178.

16 История отечественной артиллерии. Т.Ш. Кн.8. С.201

17 Составлено по: РГВА, ф.51, оп.2, д.54, л.74; д.448, л.5, д.527, л.544.

18 РГВА, ф.51, оп.2, д.54, л.74; д.448, л.5, д.527, л.544; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.,1987. С.632.

19 Фрунзе М.В. Избранные произведении. М.,1957. Т.2. С.25.

20 РГВА, ф. 4, оп 7., д. 6, л. 461.

21 Согласно пояснительной записке к пиану, в его основу «положена постепенность развития в соответствии с нормальным темпом развития людских и материальных ресурсов. Общая сумма действующих самолетов увеличивается на 33% от цифры предыдущего года. Для сравнения: ежегодный прирост действующих самолетов в США – 8%, Англии -10%, Франции -15%, Румынии -18%. Тем не менее, в докладе начальника УВВС РККА говорилось, что принятый РВС СССР трехлетний план развития ВВС на 1925-1928 гг. является минимальным для обеспечения воздушной обороны СССР. РГВА, ф.4, оп.1, д. 61, л.538; ф.33987, оп.З, д.210, л. 10.

22 РГВА, ф.4, оп. 18, д.7, л.230; д.8, л. 10; д.9, л. 132.

23 Вопросы сотрудничества с фирмой "Юнкере" обсуждались на заседаниях РВС СССР 5 раз, а с "Фоккер" – 4 раза. Обсуждался также вопрос о заключении соглашения по оказанию технической помощи фирмой БМВ в производстве моторов. Не все члены Реввоенсовета были сторонниками такого сотрудничества. РГВА, ф.4, on. 18, д.7, л. 128,182,219,230,238; д.8, л. 15,16; д.9, л.232,224;д. И, л.268. Также см.: Мишанов С.А., Захаров В.В. Военное сотрудничество СССР и Германии. М.,1991. С.54-56.

24 Цит. по: Мишанов С. А., Захаров В.В. Военное сотрудничество СССР и Германии. 1921 – 1933 гг. IАнализ западной историографии. М.,1991. С.56.

25 РГВА, ф.4, оп. 18, д. 15, л.25.

26 РГВА, ф.4, оп.1, д.707, л.276.

27 РГВА, ф.4, оп.1, 0.707, л.276.

28 РГВА, ф.4, оп. 18, д, 19, л.418.

29 РГВА, ф.4, оп.2, д.484, л.9.

30 РГВА, ф.4, оп. 18, д. 19, л.2.

31 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. М.,1981. С.259.

32 РГВА, ф.33987, оп.3, д.485, л.58.

33 Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны /1941 -1945 г. Ст. сб. №1.М.,1994.С.244-245.

34 Туляки Герои Советского Союза. Тула. 1967. С.335-336.

Александр Н.Медведь, Дмитрий Б.Хазанов/ Москва Фото из архива авторов

В феврале 1939 г. на московском Центральном аэродроме им. Фрунзе появился красивый двухмоторный двух-килевой моноплан. Красно-белая окраска и стремительные формы невольно привлекали к нему внимание. Опытному глазу было ясно, что самолет может показать очень высокие летные качества. Даже не зная марки машины, никто не сомневался в том, что она спроектирована в ОКБ А.С.Яковлева - молодого, но довольно известного в то время авиаконструктора. Он был, вероятно, первым из советских конструкторов, обеспечившим узнаваемость своих опытных машин. Отлично отделанные, тщательно окрашенные и отполированные до блеска, все они несли на рулях направления фирменные бело-красные полосы.

Заводские испытания машины, получившей внутрифирменное обозначение "самолет 22", проводил Юлиан Янович Пионтковский - один из опытнейших летчиков в стране, ставший вскоре шеф-пилотом ОКБ Яковлева. Ведущим инженером машины от ОКБ был назначен Евгений Георгиевич Адлер. Небольшие фрагменты его интереснейших воспоминаний о том времени, об атмосфере, царившей в стране и на фирме, частично использованы при написании настоящей статьи.

В ожидании войны

Парижская авиационная выставка 1938 г. оказалась рекордной по количеству представленных боевых самолетов нового поколения. Одной из идей, получивших в то время большую популярность, стала концепция двухмоторного скоростного многоцелевого самолетамоноплана. Такая машина, по взглядам авиационных специалистов, могла выполнять функции истребителя сопровождения, ближнего разведчика и легкого бомбардировщика. "Крен" в сторону предпочтения истребительных или разведывательно-бомбардировочных качеств в значительной мере определял облик создаваемых машин. Так, во Франции были построены самолеты "Потез 63" и "Бреге 691", впоследствии ставшие серийными. Эти машины являлись скорее бомбардировщикам и штурмовиками, чем истребителями. Немцы и поляки наиболее важными чертами "многоцелевиков" сочли их истребительные свойства: так появились "Фокке-Вульф" FW187, "Мессершмитт" Bf 110 и Р71"Волк". В некоторых машинах, например в голландском "Фоккере" G.1, конструкторы старались получить "полностью сбалансированный" вариант реализации концепции.

Нельзя сказать, чтобы все эти изыски явились откровением для советских авиаконструкторов. В нашей стране еще в начале 30-х летали опытные многоцелевые истребители МИ-3 и ДИП конструкции А.Н.Туполева. В середине десятилетия пришел черед "летающих крейсеров" П.И.Гроховского и Д.П.Григоровича. Позднее в ОКБ Н.Н.Поликарпова были разроботаны семь вариантов машины, ставшей известной под именем ВИТ. На этапе эскизного проектирования прорабатывались модификации разведчика, пушечного истребителя, противокорабельного самолета. Развитием ВИТа явился скоростной пикирующий бомбардировщик СПБ, выпущенный малой серией в начале 1940 г.

Учебно-тренировочный самолет УТ-3

В ОКБ Яковлева, до 1938 г. занимавшемся исключительно легкомоторной авиацией, идею создания скоростного двухмоторного многоцелевого самолета выдвинул Лион Шехтер. Главной "изюминкой" машины он считал получение наибольшей скорости полета, которую должны были обеспечить минимальные размеры самолета и два двигателя М-103 мощностью по 960 л.с. При проектной полетной массе 4000 кг удельная нагрузка на мощность получалась рекордно малой - всего 2,05 кг/л.с. (для сравнения: у отечественного истребителя И-16 тип 24 - 2,09 кг/л.с., а у немецкого Bf 109E-3 - 2,44 кг/л.с.). Площадь крыла новой машины в эскизном проекте определялась равной 27 м2, что давало довольно большую по тем временам удельную нагрузку на крыло - 148 кг/м2. С целью минимизации массы конструкции решили цельнодеревянное крыло с размахом 13,5 м сделать неразъемным, использовать ферменный (из стальных труб) фюзеляж, т.е. применить уже хорошо проверенные на легких яковлевских самолетах решения. Интересной новинкой, уменьшавшей лобовое сопротивление, стало расположение водора-диаторов в задней части мотогондол. С этой же целью кабину штурмана вписали в контур фюзеляжа. Ведение огня из его пулемета становилось возможным только после опускания части гаргрота и приоткрытия фонаря. За счет указанных выше мероприятий конструкторы планировали получить огромную по тем временам максимальную скорость - 600 км/ч. Запаса топлива в двух фюзеляжных баках должно было хватить на 800 км.

Вооружение бомбардировщика предусматривалось очень легким. Его общая масса не должна была превышать 350 кг, считая и два ШКАСа с боекомплектом (один - неподвижный в носу фюзеляжа, второй - у штурмана на полутурели). На разведчике планировали смонтировать фотоаппарат и предусмотреть небольшой отсек для осветительных бомб, а на истребителе взамен переднего пулемета установить пушку ШВАК. Первоначально во всех трех вариантах машина проектировалась двухместной с расположением штурмана-стрелка в отдельной кабине в средней части фюзеляжа.

Опытный "самолет 22"

Приступая к работе над новым самолетом, в ОКБ Яковлева в значительной мере использовали опыт создания двухмоторного УТ-3, предназначенного для тренировок экипажей бомбардировщиков. Таким образом, переход к скоростному боевому самолету вполне логично вытекал из предшествовавших работ коллектива, и упрекать Яковлева в желании "пустить пыль в глаза начальству", создав лишь рекламную машину, по всей видимости, некорректно.

От эскиза - к рабочему проекту

Главный конструктор ОКБ-115 Александр Сергеевич Яковлев имел обыкновение приходить на работу часа на 2-3 позже своих сотрудников, зато и оставался подольше. В результате начальники подразделений тоже засиживались и задерживали подчиненных. Сверхурочная работа в ОКБ была нормой. Ежедневные обходы конструкторских отделов и цехов выявляли еще одну особенность Яковлева-руководителя: его чрезвычайную требовательность, порой доходившую до грубости: "Вы преступный тип, Вас надо отдать под суд… Что Вы заладили, как баран…". Феноменальная память и наблюдательность нередко помогали ему "ставить на место" зарвавшихся "искателей справедливости": "Вы тут обвиняете других, а сами даже своих ботинок не можете почистить…".

Чутье руководителя, вынужденного принимать важнейшие решения в очень не простых условиях, у Александра Сергеевича, несомненно, имелось. В большинстве случаев Яковлев умел делать правильный выбор из нескольких альтернатив. "Главного конструктора одновременно уважали и побаивались", -вспоминал Адлер. Напряженные усилия всего коллектива, подстегиваемые неукротимой волей и обостренным самолюбием его руководителя, обеспечили быстрое продвижение работ над новой машиной. ВВС пока не подозревали о ее разработке и, естественно, не выдвигали никаких требований к облику самолета. Его полностью определял Яковлев с ближайшими помощниками.

Осенью 1938 г. приоритеты прорабатываемым вариантам задавались в следующем порядке: истребитель с пушечным вооружением, ближний разведчик и скоростной бомбардировщик. Наступательное вооружение истребителя решено было усилить: теперь оно состояло из двух подфюзеляжных пушек и трех пулеметов ШКАС (один в носовом обтекателе и по одному в развале цилиндров каждого мотора с ведением огня через полые валы редукторов). Экипаж истребителя уменьшили до одного пилота.

Вооружение разведчика должно было включать 8 авиабомб калибра 20 кг в фюзеляжном бомбоотсеке, один подвижный и один неподвижный (в носке фюзеляжа) пулемет ШКАС. Аэрофотоаппарат АФА-19 решили разместить позади фюзеляжного бензобака, под радиостанцией "Двина". В задней кабине предусматривалась специальная "лежанка" с иллюминатором в полу для ведения визуального наблюдения.

Бомбардировщик отличался отсутствием фото- и радиооборудования и уменьшенным запасом горючего. За счет этого, по проекту, он был способен нести шесть 100-кг фугасных бомб, подвешенных в фюзеляже вертикально.

Все варианты самолета планировалось дооснастить четырьмя крыльевыми бензобаками: по одному с внутренней и наружной стороны каждой мотогондолы. Интересно, что днища баков должны были служить нижней обшивкой крыла и воспринимать крутящий момент. Общей емкости баков разведварианту должно было хватить на 1600 км. Среднюю часть фюзеляжа конструкторы решили сделать без разъема с крылом, поэтому она стала деревянной.

Увеличение дальности полета и мощи вооружения закономерным образом привело к увеличению полетной массы самолета на целую тонну (до 5000 кг, масса пустого - 3700 кг). Пришлось немного увеличить площадь (до 29,4 м2) и размах крыла (до 14 м), но удельная нагрузка на него возросла и стала по тогдашним понятиям чрезмерной - 170 кг/м2. Недаром впоследствии пилоты отмечали, что с выключенными моторами "машина планирует камнем".

Опытный "самолет 22"

В январе 1939 г. опытный экземпляр "самолета 22" вывели на аэродром. На нем отсутствовало вооружение, поэтому считать его истребителем или бомбардировщиком нельзя. Вероятно, ближе всего машина была к разведчику, хотя и фотооборудование на ней также отсутствовало. Во всяком случае, сам Яковлев в книге "Цель жизни", рассказывая о "самолете 22", назвал его "разведчик и ближний бомбардировщик". Впоследствии по степени важности эти два назначения поменялись местами.

Раскапотированный мотор М-103 самолета ББ-22

Заводские испытания

Уже в первых полетах машина достигла скорости по прибору свыше 500 км/ч -большей, чем у большинства истребителей того времени. Но хватало и дефектов, которые прежде всего были связаны с ненормальной работой силовой установки. Перегревалось масло, на режимах максимальной скорости и скороподъемности выходила за допустимые пределы температура воды. По расчету самолет должен был набирать высоту 7000 м за 8,7 мин, а фактически для этого требовалось вчетверо больше времени, поскольку пилот вынужден был делать "площадки" для охлаждения масла. При посадке чрезмерно перегревались тормозные диски колес, даже если тормоза не использовались (обратите внимание на размеры колес основных стоек "самолета 22" - они кажутся непропорционально маленькими). Во избежание аварии через каждые 4-5 полетов получившие "тепловой удар" покрышки приходилось менять. Вскрылись также дефекты в бензо-системе машины - текли баки и бензопроводы, что грозило пожаром и взрывом.

Понемногу Адлеру и его команде удалось устранить наиболее опасные неисправности. Из контрольного полета Пионтковский "привез" ошеломившую многих максимальную скорость - 572 км/ч (с учетом поправок истинная составила немногим более 560 км/ч, что тоже неплохо). "Самолет 22" на добрую сотню "с хвостиком" километров в час обогнал основной советский серийный бомбардировщик СБ.

Удачу каждый отметил по-своему. Адлер и Пионтковский на радостях посетили ресторан. Бдительный часовой Центрального аэродрома долго не решался пропустить "двух веселых гражданских" на военный объект и уступил лишь после того, как рассерженный Юлиан Янович сунул ему под нос свое комбриговское удостоверение. Яковлев постарался, чтобы феноменальная скорость машины не прошла мимо внимания руководства ВВС РККА. Он продемонстрировал "самолет 22" начальнику ВВС Я.В.Смушкевичу, которому разведчик сразу понравился, и о нем вскоре стало известно И.В.Сталину.

По распоряжению Смушкевича самолет стали готовить к участию в первомайском параде. Яковлева впервые пригласили на правительственную трибуну. С понятным волнением ждал он появления своей машины над Красной площадью. Она завершала авиационную часть парада, где, как писал Александр Сергеевич, "вихрем пронеслась над площадью… и растаяла в небе на глазаху изумленных людей".

Вскоре после парада поступило распоряжение перегнать самолет для проведения государственных испытаний на щелковский аэродром НИИ ВВС. Яковлев распорядился до передачи военным устранить на самолете все выявленные дефекты. По мнению Адлера, для этого требовался минимум месяц, но главный конструктор выделил всего две недели. Работали, как принято в авиации, "от темнадцати до темнадцати". В аэродромном ангаре не было освещения. Когда стало ясно, что времени немного не хватит, доводку продолжали и ночью при свете фар подогнанной к воротам ангара "полуторки".

К назначенному сроку самолет был подготовлен. В день отлета приехавший на аэродром Яковлев осмотрел в последний раз машину, пожелал Пионтков-скому удачи и остался посмотреть, как самолет поднимется в воздух. Шеф-пилот отрулил в конец аэродрома, чтобы взлетать против ветра. В момент разворота хвостовая стойка попала в заросшую травой "ямку", оставшуюся от основного колеса долго стоявшего на этом месте ТБ-3. Хрясь! Пионтковский выключил моторы. "Что там случилось?" -рассерженно воскликнул Яковлев. Осмотрев самолет, Адлер доложил: "Сломан костыль, трещина в раме шпангоута, немного повреждены киль и обшивка, работы примерно на неделю". Главный конструктор рассвирепел. Подъехав к самолету, он высказал много разных определений в адрес Пионтковско-го, который даже не посмел выйти из кабины. Закончив словоизвержение, Яковлев, обращаясь к Адлеру, дал на ремонт 24 часа. Нереальность срока его не смутила. Возражать не посмели, но фактически машину удалось отремонтировать только спустя три дня.

Лучшее как враг хорошего

Сталин, вопреки расхожему мнению, навеянному изучением "трудов" вроде пресловутого "Дня М", не был дилетантом в области авиации, обладая полной информацией о ходе работ во всех авиационных КБ, имея вполне квалифицированных консультантов и помощников. Тем не менее, он придавал слишком большое значение максимальной скорости полета. Следует заметить, что в то время такая однобокость была вполне закономерной. Зарубежные авиационные журналы пестрели сообщениями о новых самолетах, якобы имевших скорость более 550-600 км/ч. Лучшие советские машины в Испании уступили по этому параметру немецкой новинке - истребителю Bf 109E. Летом 1939 г. в небе над Халхин-Голом наши истребители первое время проигрывали японским, и в немалой степени из-за отсутствия превосходства в скорости. На страну надвигалась большая война, для которой следовало быстро создать новое поколение авиационной техники. Поэтому Сталин вовсе не ошибался, заинтересовавшись "самолетом 22".

Потенциальные возможности, достоинства и недостатки последнего были в то время недостаточно ясны даже его создателям. В НИИ ВВС для проведения испытаний была выделена бригада в составе летчика Н.Ф.Шеварева, штурмана А.М.Третьякова и ведущего инженера В.С.Холопова. При снятии высотно-ско-ростной характеристики Шевареву удалось получить максимальную скорость 567 км/ч на высоте 4900 м (истинная -558 км/ч). Для набора высоты 5000 м "самолету 22", согласно отчету, требовалось всего 5,75 мин, а его потолок перешагнул за 10000 м.

По этим данным (без учета грузоподъемности и дальности полета) новая машина занимала одно из первых мест среди самолетов своего класса как в СССР, так и за рубежом. В отчете по испытаниям особо отмечалось, что полученная скорость не является предельной: она вполне могла быть доведена до 600 км/ч при усовершенствовании системы охлаждения моторов, изменении системы выхлопа и более удачном подборе винтов.

Самолет получил высокую оценку командования НИИ ВВС, его облетал сам начальник института бригинженер А.И.Филин и авторитетные летчики-испытатели майоры П.М.Стефановский и Кабанов. Не менее высокой оказалась и оценка технологичности машины. В "Выводах" отчета Холопов подчеркнул: "Самолет 22 дешев, имеет хорошее производственное выполнение, его технология как деревянного проста, легко может быть освоена… По культуре отделки наружной поверхности, производственному выполнению отдельных узлов и агрегатов самолет 22 может служить примером для отечественной авиапромышленности".

Хотя специалисты ОКБ Яковлева при создании машины старались применить как можно больше проверенных решений, однако переход в новый диапазон скоростей и установка очень мощных по тем временам моторов жидкостного охлаждения (прежде почти все машины ОКБ оборудовались легкими звездообразными двигателями) поставили перед конструкторами совершенно новые для них проблемы.

В ходе государственных испытаний, начавшихся 29 мая 1939 г., вновь проявился перегрев моторов, неудовлетворительная работа тормозов, гидросистемы и других агрегатов самолета. На нем по-прежнему отсутствовало вооружение и совершенно необходимое, по мнению сотрудников НИИ ВВС, оборудование: радиостанция, самолетное переговорное устройство (СПУ), аэрофотоаппарат и т.п. Но самым неприятным оказалось другое. Выявилось несо- L ответствие некоторых характеристике машины, выбранных Яковлевым и его сотрудниками "по собственному разумению", сложившимся к тому времени у, военных стереотипам, в большинстве своем вполне обоснованным. К примеру, бомбовая нагрузка для двухмоторной машины справедливо представлялась им слишком малой. Совершенно непонятно было, как могли общаться между собой летчик и штурман при отсутствии СПУ.

В предъявленном на испытания виде машина практически не имела боевой ценности. В связи с этим 7 июня 1939 г. t на опытном заводе ОКБ собралась макетная комиссия под председательством И.Ф.Петрова, в задачу которой входила выдача рекомендаций по превра- * щению "самолета 22" в "полноценный бомбардировщик". Для этого комиссия предложила перенести кабину штурмана вперед, разместив ее сразу за рабочим местом пилота. Тем самым обеспечивалась так называемая "живая связь", т.е. штурман, хлопнув летчика по плечу, мог указать ему цель, заходящий в атаку вражеский истребитель, живописный закат солнца… Отсутствие СПУ становилось не столь уж важным. Другим предложением было сдвинуть бомбоотсек назад, обеспечив подвеску внутри фюзеляжа четырех 100-кг бомб (в межлон-жеронном пространстве прежнего бом-боотсека для них попросту не хватало места). Еще две такие бомбы планировалось нести на наружной подвеске. Комиссия также предложила установить на самолете колеса увеличенного диаметра, соответствующие полетной массе, смонтировать радиостанцию и другое оборудование,отладить стрелковое вооружение (в макетном виде оно было установлено накануне), особенно подвижную установку. Предлагалось проработать несколько вариантов, в том числе и со стандартной турелью МВ-3, только что прошедшей испытания.

Несомненно, что комиссия руководствовалась самыми лучшими намерениями. Авторитетные военные специалисты попытались сформировать такую систему требований, чтобы "на выходе" получился самолет, способный заменить массовый фронтовой бомбардировщик СБ. Однако они не учли, что маленькая машина (а "самолет 22" был значительно меньше СБ по габаритам) имела весьма ограниченные возможности для перекомпоновки. В результате неизбежно возникли следующие негативные последствия: перемещение вперед сравнительно легкой кабины штурмана и размещение довольно тяжелого бомбового груза позади центра тяжести привели к заметному сдвигу центровки назад, а значит, к ухудшению устойчивости; в фюзеляже не осталось места для бензобаков, что вызвало уменьшение дальности полета; увеличение полетной массы машины в связи с предлагаемыми переделками потребовало еще одного "витка" усиления колес, амортстоек и некоторых других узлов.

Опытный ББ-22 постройки завода №115 на испытаниях

Между тем, у комиссии была совершенно другая возможность, оставшаяся неосуществленной. Если бы она захотела увидеть в "самолете 22" ближний разведчик без всяких "бомбардировочных дополнений", то судьба яковлевского боевого первенца могла бы сложиться иначе. Такой вариант не требовал радикальных перекомпоновок, связанных с переносом кабины и бомбоотсека. Он оказался бы свободен от значительной части недостатков, порожденных решением макетной комиссии. Но перспективы у разведывательной авиации ВВС РККА именно в тот момент оказались самыми незавидными. Мало сказать, что в конце 30-х ей не придавали особого значения. С ней фактически расправлялись, как с "классовым врагом". В речи наркома обороны К.Е.Ворошилова на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. как о большом достижении говорилось, что за последние пять лет "… разведывательная авиация… уменьшилась в два раза". Матчасть советской разведывательной авиации к началу Великой Отечественной войны оказалась самой отсталой: Р-5, P-Z, в лучшем случае Р-10 и СБ. Часть этих машин, как отмечалось в отчетных материалах ВВС, находилась "в ветхом состоянии". Не лучше обстояло дело и с личным составом. В разведывательную авиацию списывали неспособных, слабо владеющих техникой пилотирования и боевого применения летчиков-бомбардировщиков и истребителей.

Такое отношение вскоре обернулось бумерангом, когда командованию срочно потребовались "глаза" за линией фронта. Всего за полтора месяца войны все разведывательные авиаполки ВВС фронтов утратили боеспособность. В немалой мере причиной тому было отсутствие современных самолетов-разведчиков.

Но вернемся к "самолету 22". Благосклонное отношение к нему у Сталина сложилось, по-видимому, еще до окончания заводских испытаний. 27 апреля он вызвал главного конструктора в Кремль. В книге "Цель жизни" Яковлев писал об этой встрече: "Сталин, Молотов и Ворошилов очень интересовались моей машиной ББ и все расспрашивали, как это удалось при таких же двигателях и такой же бомбовой нагрузке, что и у СБ, получить скорость, превышающую скорость СБ. (Ну, здесь Александра Сергеевича, вероятно, подвела память: самолет еще не назывался ББ-22, а по бомбовой нагрузке он заметно уступал СБ. - авт.) Я объяснил, что здесь все дело в аэродинамике, что СБ проектировали 5 лет тому назад, а наука за это время продвинулась далеко вперед. Кроме того, нам удалось свой бомбардировщик сделать значительно легче, чем СБ. Сталин все ходил по кабинету, удивлялся и говорил: "Чудеса, просто чудеса, это революция в авиации". Было решено запустить ББ в серийное производство".

Як-2 в полете

Однако на самом деле ситуация с "самолетом 22" складывалась намного сложнее. Визитов в Кремль было несколько. Не все они исчерпывались дифирамбами в адрес Яковлева. Так, в августе вместе с ним к Сталину ездили сотрудники НИИ ВВС военинженер 3 ранга Холопов и экипаж, испытывавший машину. В своем докладе Холопов аргументированно указал на многочисленные недостатки "самолета 22". Сталин помолчал, а затем задал вопрос: "Но воевать-то на нем можно?". Ведущий инженер слегка растерялся, а затем пересказал содержание предложений макетной комиссии. Снова возникла пауза, после чего Сталин отпустил военных. Яковлев остался в кабинете. Вероятно, он сумел убедить вождя в том, что дело поправимо. Одновременно молодой конструктор доложил об окончании работ по проектированию и о начале постройки опытного истребителя И-26, впоследствии названного Як-1. Вскоре Яковлев и ряд его сотрудников были награждены орденами за создание "самолета 22". Кроме того, многообещающему главному конструктору была присуждена Сталинская премия (100000 руб.), а в качестве дополнительного "презента" он получил автомобиль ЗИС. Еще раньше, в соответствии с постановлением Комитета Обороны при СНК СССР от 20.06.1939 г., "самолет 22" был запущен в серийное производство.

Не в свои сани не садись

Решение о том, что новая машина Яковлева будет строиться серийно на заводе №1 в Москве, приняли еще весной 1939 г. В апреле-мае ОКБ начало передачу рабочих чертежей, которые, впрочем, позже пришлось частично переделывать в связи с перекомпоновкой фюзеляжа. В конце лета на заводе №115 началось изготовление второй опытной машины - ближнего бомбардировщика ББ-22, в конструкции которого были реализованы предложения макетной комиссии.

Высота фюзеляжа в районе кабины штурмана увеличилась на 80 мм, в результате чего "спина" самолета выглядела более покатой. Складывать гаргрот стало невозможно, поэтому конструкторам пришлось поломать голову, как обеспечить приемлемые углы обстрела для верхней стрелковой точки. В январе 1940 г. пришлось собрать специальную комиссию (с участием представителей ВВС), которая должна была выбрать один из шести проработанных вариантов.

Яковлев категорически возражал против установки экранированной вращающейся турели типа МВ-3, хорошо зарекомендовавшей себя на СБ и ДБ-3, поскольку потеря скорости оказывалась чрезмерной (кстати, впоследствии в своей книге неудачу с ББ-22 он свяжет именно с "тяжелой и громоздкой стандартной экранированной турелью", чего на самом деле не было). Вместо нее в ОКБ разработали собственный вариант подвижной пулеметной установки СУ ББ-22. Он предусматривал приоткрывание фонаря над штурманом и поднятие дуги турели с помощью пневмоцилиндра. Семь машин из первого десятка оборудовали установкой СУ ББ-22, а на трех оставшихся смонтировали в порядке эксперимента: на одном - установку Фролова (опрокидывающийся вперед фрагмент остекления и ШКАС на шкворне), на другом -серийную МВ-3, на третьем - турель Д-И-6, потребовавшую срезать гаргрот в средней части фюзеляжа. Последняя установка стала основной на ББ-22. Никаких "выдвигающихся башен", подобных изображенным в журнале "Моделист-конструктор", на серийных самолетах не было.

В бомбоотсеке подвешивались две бомбы ФАБ-50 или ФАБ-100 в кассете КД-2-438, либо двадцать осколочных бомб типа АО-8, АО-10 или АО-20 в двух кассетах КД-1-1038. Под крылом имелись еще 2замкаД2-МАдля ФАБ-50 или ФАБ-100. Внутренняя подвеска четырех ФАБ-100 приводила к такому большому сдвигу центровки назад, что без бомб под крылом пилотирование становилось вообще невозможным. Все управление бомбовым вооружением находилось в кабине штурмана, в том числе оптический прицел ОПБ-1ма, электросбрасыватель ЭСБР-Зп и его механический дублер МСШ-8. Для улучшения охлаждения моторов пришлось пойти на увеличение проходных сечений водо- и маслорадиа-торов. В результате всех доработок масса пустого самолета выросла почти на 300 кг. С учетом этого вместо колес с размерами 600x250 мм были установлены усиленные 700x300 мм. Выбранные в свое время габариты ниш шасси, зажатые спереди мотором, а сзади и по бокам - тоннелями водорадиаторов, не позволяли теперь убирать колеса полностью. Эти и другие причины привели к тому, что опытный ББ-22 на испытаниях, закончившихся в феврале 1940 г., показал на высоте 5000 м максимальную скорость 535 км/ч - на 23 км/ч меньшую, чем "самолет 22". Но это были только цветочки.

Завод №1 имени Авиахима, один из наиболее мощных в стране, в марте 1940 г. предъявил на испытания серийный ББ-22, зав. №1012 (первый полет на серийном ББ-22 совершил 26 декабря 1939 г. летчик А.Н.Екатов). Производственное исполнение машины оказалось настолько плохим, что ее максимальная скорость на расчетной высоте 5000 м снизилась до 515 км/ч. Многочисленные щели вокруг люков, между капотами, посадочными щитками и крылом испортили аэродинамику самолета. Крепление фанерной обшивки к каркасу осуществлялось на шурупах с шайбами без последующей отделки, в то время, как опытный самолет шпатлевался, вышкуривался и полировался после окраски. Серийная машина имела цвет натуральной фанеры и дюраля, поскольку перед испытаниями ее не окрашивали совсем!

Трудно понять, почему руководство завода №1 (директор П.А.Воронин) столь наплевательски отнеслось к машине Яковлева, ставшего в январе 1940 г. заместителем наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению. Возможно, оно слишком привыкло к спокойной жизни, наладив крупносерийный выпуск истребителей И-15, а позднее И-153. Вероятно, завод был занят подготовкой к производству новейшего истребителя И-200 (будущего МиГ-1). Возможно, причиной был крохотный для завода объем заказа - всего 242 машины. Как бы то ни было, по мере серийной постройки летные данные ББ-22 не только не улучшались, но становились все хуже и хуже.

Як-2 постройки завода №81 на испытаниях в НИИ ВВС

Головные машины, так называемые "самолеты первого десятка" или "войсковой серии", весной 1940г. проходили войсковые испытания в НИИ ВВС. Результаты их оказались, мягко говоря, разочаровывающими. Вновь выявились недоведенность винтомоторной группы, недостаточная прочность колес основных стоек шасси. Плохой обзор из кабины штурмана затруднял ориентирование и выход на цель. Вооружение самолета опять оказалось неотлаженным: не открывались створки бомболюка, требовались огромные усилия для сбрасывания бомб от МСШ-8, задняя стрелковая установка не могла использоваться по назначению, поскольку пневмосистему подъема фонаря и дуги турели не успели как следует отработать. Примитивный механический прицел у летчика не выдерживал критики. Машины отличались сравнительно большой посадочной скоростью, непривычно крутой траекторией планирования, недостаточной поперечной и путевой устойчивостью. При высоком выравнивании (весьма типичной ошибке летчиков) самолет быстро проваливался, жесткая амортизация шасси оказалась неспособной гасить возникающие удары.

С точки зрения эксплуатационщиков ББ-22 оказался форменным кошмаром: только на "раскапочивание-закапочивание" двигателей уходило добрых полчаса, доступ к агрегатам был неважным, в системе охлаждения имелось более 20 сливных кранов… Безрадостную общую картину довершила вибрация хвостового оперения, из-за которой войсковые испытания пришлось прекратить. Объем доработок и изменений конструкции нарастал подобно снежному кому. Сам Яковлев к середине 1940 г. физически не имел времени для того, чтобы решать проблемы "двадцать второго": он занимался И-26 и его "спаркой" УТИ-26, одновременно выполняя обязанности замнаркома. Функции главного конструктора ББ-22 были фактически делегированы его заместителю К.А.Виганту, а позднее - начальнику созданного при серийном заводе конструкторского бюро (СКБ) Я.Н.Стронгину.

СКБ предпринимало отчаянные усилия для того, чтобы спасти ситуацию с серийным выпуском. На машинах летней постройки пришлось вновь увеличить проходное сечение каналов радиаторов, ввести еще по одному маслора-диатору с воздухозаборником на внутренней стороне мотогондол и установить спаренные колеса на основные стойки шасси. Мидель мотогондол несколько вырос в связи с разворотом водорадиа-торов перпендикулярно воздушному потоку. Для улучшения обороноспособности самолета по образцу, опробованному в ходе войсковых испытаний, понизили гаргрот за кабиной штурмана, в которой смонтировали установкуД-И-6 с пулеметом ШКАС (начиная с опытной машины зав. №1045 на ББ-22 стали устанавливать стандартную турель скоростного самолета ТСС-1 с несколько увеличенными углами обстрела).

Качество производственного исполнения планера осталось низким: обшивка крыла имела волнистость, не вышкуривалась, окрашенные поверхности были шероховатыми. Полетная масса машины вновь возросла и достигла 5660 кг. Удельная нагрузка на крыло при этом увеличилась до 192,5 кг/м2. Максимальная скорость полета серийного ББ-22 зав. №1041 без бомб на внешней подвеске на расчетной высоте 4600 м упала до 478 км/ч. С нагрузкой, состоявшей из 400 кг бомб в фюзеляже и двух ФАБ-50 под крылом, машина уже не могла разогнаться быстрее 445 км/ч. Таким образом, по скорости полета она практически сравнялась с СБ!

Для спасения машины следовало предпринять что-то радикальное. Первой такой мерой стала передача производства ББ-22 по указанию НКАП на тушинский завод №81 им. В.М.Молотова (существовали также планы развертывания постройки самолетов этого типа на заводе №381). Завод №1, изготовив 81 машину (что составило 116 процентов плана, много раз скорректированного в сторону уменьшения), перешел на выпуск истребителей И-200. Второй мерой стала разработка серийной модификации ББ-22 с моторами М-105, чем занялись в сформированном на заводе №81 КБ-70 во главе с Л.П.Курбалой (говорят, что число 70 - это просто количество конструкторов и технологов, переведенных с завода №1).

ОКБ №115 сосредоточило усилия на разработке истребительного варианта машины, получившего обозначение И-29. Кроме того, поздней осенью 1939 г. заводом №115 в развитие "самолета 22" был построен разведчик Р-12. Несколько отступая от хронологии, опишем кратко судьбу этих двух машин. Впрочем, у Р-12 судьбы, как таковой, практически не было. Повторяя в основных чертах опытный ББ-22, он отличался от последнего, в основном, моторами М-105 (впервые смонтированными на самолете Яковлева), наличием радиостанции и аэрофотоаппаратов: дневного АФА-1 и ночного НАФА-19. Первый полет Р-12 состоялся 15 ноября 1939 г. Затем последовал период неблагоприятной погоды. До конца года машина еще дважды поднималась в воздух, при этом выявились ненормальности в работе мотоустановки (из-за ошибки при монтаже нагнетатели постоянно работали на второй скорости). В результате полеты были приостановлены. Весной 1940 г. началась эпопея с колесами основных стоек, которые регулярно разрушались. К середине лета стало ясно, что самолет отстал от того ряда усовершенствований, которые были уже внесены или готовились к внедрению на серийных ББ-22 (спаренные колеса, улучшенная система охлаждения моторов, новая оборонительная установка и пр.). В связи с этим доводить машину не стали. Сведения о полученных летных данных не найдены.

ББ-226ис над аэродромом НИИ ВВС

Истребитель И-29, по мнению Яковлева и Стронгина, был более перспективным. Машина строилась во второй половине 1940 г. также с моторами М-105. Наступательное вооружение самолета состояло из двух подфюзеляж-ных пушек ШВАК. И-29 был одноместным. Первый полет, в котором выявилась недоведенность винтомоторной группы, машина совершила в декабре 1940 г. Далее последовал длительный и мучительный этап доводок. Работы по нему продолжались даже после прекращения серийного выпуска Як-4, но внимание к И-29 закономерно уменьшилось. Всю весну 1941 г. в сводках по опытному строительству этот истребитель упоминался как проходящий заводские испытания. К сожалению, каких-либо подробностей эти материалы не содержат. Даже начавшаяся война не привела к отказу от И-29, так как уже в первые месяцы боев выявилась необходимость в двухмоторном истребителе с повышенной дальностью и продолжительностью полета. И только стремительное ухудшение ситуации с выпуском самолетов для фронта в ноябре-декабре 1941 г., а также выпуск серии истребителей Пе-3 заставило отложить эту работу "в долгий ящик", а в следующем году она была прекращена окончательно.

Ближние бомбардировщики завода №81

Завод в Тушино не принадлежал к числу промышленных гигантов, однако был сравнительно новым: он вошел в строй в 1934 г. До яковлевской машины на нем выпускались двухместные истребители-бипланы ДИ-6. Затем полтора года завод самолетов не строил. В результате кадры специалистов-сборщиков оказались потеряны. Для организации серийной постройки ББ-22 пришлось набрать в цех окончательной сборки малоквалифицированных "фабзайчат".

Но… меньше амбиций - больше дела. Для директора предприятия Н.В.Климо-вицкого постройка ББ-22 являлась наиболее важным заданием 1940 г.: объем заказа составил 300 машин! Первые десять ББ-22 по конструкции полностью повторяли головные самолеты завода №1 (с несрезанным гаргротом). Переданные в 136-й авиаполк, они подверглись суровой критике. Но уже в октябре на заводские испытания вышел самолет зав. №70204. На нем, в отличие от машин завода №1, впервые в процессе серийного производства "двадцать второго" удалось добиться улучшения ЛТХ по сравнению с предшественниками.

Як-2 в разведывательном полете

Самолет немного "сбросил в весе", даже несмотря на применение оклейки фюзеляжа и крыла полотном. Новые патрубки с направлением выхлопа, ориентированным строго назад вдоль верхней поверхности крыла, измененные тоннели водорадиаторов (их проходное сечение уменьшили на 25%, а переднюю губу воздухозаборника выдвинули вперед на 450 мм) и некоторое улучшение качества поверхности планера позволили увеличить максимальную скорость полета на расчетной высоте почти до 500 км/ч, довести время набора 5000 м до 8 мин, а потолок - до 8700 м. В проводке управления удалось уменьшить люфты, вызывавшие вибрацию хвостового оперения. Параллельно усилили замок костыля, исключив его складывание при рулежке по неровному полю. Конструкторы поработали и над устранением дефектов вооружения: бомболюки стали нормально

открываться на всех режимах полета, упростилась подвеска бомб…

Однако список "тонких мест" по мере освоения самолета не только не уменьшился, но и продолжал нарастать. Настоящим откровением для строевых летчиков стало требование вначале сбрасывать бомбы внутренней подвески, а затем - внешней (обычно делается наоборот). В результате при неполной загрузке бомбоотсека в сбрасываемой серии возникал разрыв, что снижало эффективность бомбового удара. Другой пример - остекление кабины экипажа. Из-за отсутствия в стране прозрачного высококачественного оргстекла пришлось изготавливать его из… цветного целлулоида! Обзор из кабины штурмана на самолете ББ-22 был неважным. Спереди зона видимости ограничивалась носовой частью самолета и креслом пилота, вперед в стороны - длинными мотогондолами, вбок - крылом, а назад в стороны - шайбами килей. Теснота рабочего места не позволяла установить про-тивокапотажную стойку. На последних машинах завода №1 в боковых поверхностях носовой гондолы фюзеляжа прорезали по два окна с каждой стороны, что немного улучшило обзор. Поздние ББ-22 производства завода №81, кроме того, получили еще одно окно в полу кабины штурмана.

К сожалению, "родимые пятна" самолета, связанные с чрезмерно задней центровкой, устранить не удалось. В полете летчик должен был постоянно держать ухо востро, иначе машина могла самопроизвольно накрениться или войти в разворот. На вираже следовало удерживать ее от скольжения "обратной ногой", т.е. отклоняя рули направления "на вывод" из разворота. Все это делало ее доступной только летчикам со средней и высокой квалификацией. Шеварев испытал ББ-22 с шестью ФАБ-100 (четыре из них в бомбоотсеке) и сделал вывод, что взлет с такой нагрузкой при наличии хороших подходов к аэродрому вполне возможен. На одном моторе машина сравнительно нормально летала по прямой, но разворот допускала только в сторону неработающего двигателя.

Понемногу становилось ясно, что для превращения ББ-22 в полноценный бомбардировщик не обойтись только устранением выявленных дефектов. Улучшения летных качеств (особенно устойчивости) и эксплуатационных свойств машины можно было добиться только путем радикальных изменений геометрии и конструкции планера, на что у Курбалы полномочий не было…

Попробуем с М-105…

"Самолет 23" с моторами М-105, в остальном аналогичный "самолету 22", прорабатывался еще на этапе эскизного проектирования боевого первенца ОКБ Яковлева. Предполагалось, что машина с более мощной силовой установкой сумеет развить скорость порядка 625 км/ч. Позднее оценки стали более реалистичными, но интерес к этому варианту остался.

В марте 1940 г. на заводе №1 закончили переделку серийного самолета в вариант ББ-22бис. Внешне машина (зав. №1002) мало отличалась от обычных ББ-22 (с пониженным гаргротом) выпуска завода №1. Лишь удлиненные выхлопные патрубки, металлические накладки на крыле, предохранявшие фанерную обшивку от обгорания, да отсутствие стандартной зелено-голубой окраски позволяют опознать ее на фотографиях.

Первый опытный экземпляр самолета ББ-22бис

Именно на этой машине впервые опробовали установку дополнительного 8-дюймового маслорадиатора на внутренней поверхности мотогондол, винтов переменного шага ВИШ-22Е и спаренных колес на основные стойки шасси. Следует отметить, что в этот период моторы М-105 были еще очень "сырыми" и доставили ведущему инженеру Ф.В.Пименову и ведущему летчику П.Н.Моисеенко немало неприятностей.

В мае 1940 г. заводские испытания ББ-226ис были завершены. В ходе них была получена максимальная скорость полета у земли 460 км/ч, а на второй границе высотности (4800 м) - 574 км/ч. Время набора высоты 5000 м уменьшилось до 5,45 мин. Несмотря на значительное количество выявленных дефектов, испытания добавили оптимизма создателям ББ-22, да и руководству ВВС КА. Скорость машины на расчетной высоте оказалась на 20-25 км/ч большей, чем у серийного германского истребителя Bf 109Е, испытанного в НИИ ВВС в июне 1940 г. В результате визита комиссии генерала Астахова на завод №81 был сделан вывод о наличии у ББ-22бис лишь вполне устранимых производственных дефектов и об отсутствии серьезных конструктивных. Не пройдет и полгода, как командование ВВС радикально изменит свои взгляды.

Судьба самолета зав. №1002 сложилась неудачно. 23 мая 1940 г. после одного из полетов Моисеенко, руливший на повышенной скорости, не справился с управлением (по его словам, на повороте не сработали тормоза) и правой консолью задел за стоявший СБ, а затем по инерции "въехал" во второй. Напомним, что крыло у ББ-22 неразъемное, а разрушения его оказались очень велики. Машину решили не восстанавливать.

Второй опытный экземпляр ББ-22бис (зав. №1045) изготовили в июне 1940 г., когда на заводе №81 уже вовсю шла подготовка к производству серийных машин с моторами М-105, поэтому производить его полномасштабные государственные испытания не стали. Известно, впрочем, что именно на нем впервые были опробованы подвесные баки "лодочного" типа (как на И-16) емкостью по 100 л.

Выпуск серийных самолетов ББ-22бис завод №81 начал в октябре 1940 г. Эти машины заметно отличалась от опытной зав. №1002. Прежде всего каждая из мотогондол стала оснащаться вместо двух цилиндрических одним сегментным (подковообразным) маслора-диатором, расположенным в "бороде", как это было впервые сделано на "дублере" ББ-22бис. На выходе тоннеля радиатора монтировалась створка, позволявшая регулировать температуру масла в полете (маслорадиаторы ББ-22 не имели подобного устройства). Другим заметным отличием являлась серийная подвижная установка штурмана ТСС-1 с пулеметом ШКАС, однотипная с установленной на Пе-2. Запас патронов для нее - 800 штук. Носовая стрелковая точка осталась прежней. Имелась и масса других, более мелких изменений. К примеру, на наружной подвеске серийный ББ-22бис мог нести до четырех бомб на замках Д2-МА-250 (общей массой не более 500 кг). Не менее важным было и то, что вместо винтов ВИШ-2К, лопасти которого могли занимать лишь два положения, новая модификация оснащалась винтами плавно изменяемого шага ВИШ-22Е, что обеспечивало более рациональное расходование топлива.

С целью увеличения дальности полета серийные ББ-22бис получили подвесные 100-литровые баки. При общей емкости шести крыльевых баков 960 литров дальность полета на скорости, соответствовавшей 0,9 Умах, достигла 1100 км (у ББ-22 на наивыгоднейшей скорости -не более 900 км). В ходе испытаний серийного ББ-22бис (зав. №70603) была получена максимальная скорость 533 км/ч. Однако эти победы дались дорогой ценой - удельная нагрузка на крыло перешагнула за 200 кг/м2.

На основании результатов, полученных при испытаниях первого опытного экземпляра ББ-22бис, 27 июня 1940 г. было принято Постановление правительства №317. В нем ставилась задача создания модифицированного ББ-22 в варианте пикирующего бомбардировщика и задавались основные требования к нему: максимальная скорость на высоте 5000 м - 570 км/ч, дальность полета -1200 км, способность брать на борт четыре 100-кг или две 250-кг бомбы. Тормозные решетки должны были ограничивать скорость пикирования - не более 560 км/ч по прибору. Этой машиной с июля 1940 г. на заводе №81 стал заниматься Л.П.Курбала. Она получила название "изделие 31" или БПБ-22. Самолет оснастили механизмом автоматического ввода и вывода из пикирования и увеличили остекление пилотской кабины для улучшения обзора вперед-вниз. В конце октября 1940 г. летчик М.А.Липкин поднял БПБ-22 в воздух. С полетной массой 5962 кг самолет на испытаниях показал скорость 533 км/ч на высоте 5100 м (она возрастала до 558 км/ч после сброса бомб).

Дальнейшие испытания"на аэродроме в Раменском производил летчик Я.Пауль. Опытный испытатель сумел предотвратить катастрофу, когда внезапно прекратилась.подача горючего, и моторы остановились. Ему удалось круто развернуть строгий в пилотировании самолет и не свалиться при этом в штопор. Машина заходила под углом к полосе, и нескольких метров высоты не хватило, чтобы перетянуть через забор аэродрома. Авария задержала дальнейшие работы, а прекращение производства серийных вариантов ББ-22 поставило на них крест.

В ноябре 1940 г. состоялось совместное совещание руководства ВВС и НКАП по вопросу устранения дефектов самолета ББ-22. Председательствовал начальник Главного управления ВВС генерал-лейтенант авиации П.В.Рычагов. На совещании были определены 12 наиболее важных недостатков самолета, требовавших немедленного устранения. Большую часть дефектов сочли вполне устранимыми и требующими только времени. Оставались, в основном, претензии к устойчивости. Курбала (вероятно, с разрешения Яковлева) заявил о том, что выход найден, и заключается он в увеличении длины фюзеляжа до 10,17м.

Серийный Як-4

Поврежденный Як-4 314-го РАП на аэродроме Бобруйск

В технических условиях на поставку самолетов заводом №81 в 1941 г. была "забита" именно эта длина. Однако все серийные самолеты имели длину на стоянке 9,94 м. Нормальную полетную массу серийной машины определили равной 6100 кг - на сотню кг меньше, чем у самолета зав. №70603. Никакого трагизма в оценке ситуации с производством ББ-22бис на совещании не прозвучало. Шел обычный, быть может, немного затянувшийся процесс доводки машины.

Государственный план на 1941 г. предусматривал выпуск 1300 двухмоторных бомбардировщиков Яковлева. Однако в декабре 1940 г. ситуация круто изменилась: на заводе №39 совершил первый полет двухмоторный пикирующий бомбардировщик ПБ-100 (впоследствии-Пе-2). В соответствии с распоряжением НКАП яковлев-ские машины также получили новые наименования: ББ-22 с моторами М-103 стал называться Як-2, а ББ-22бис с моторами М-105 - Як-4.

На госиспытания в конце 1940 г. передали сразу несколько Яков осенней постройки. Вот когда у Александра Сергеевича начались настоящие неприятности! Сравнение летно-технических и эксплуатационных данных "пешки" и Яков-бомбардировщиков оказалось явно не в пользу последних. По скорости и дальности полета, по бомбовой нагрузке и мощи оборонительного вооружения -практически по всем важнейшим параметрам головной серийный Пе-2 превзошел Як-4, не говоря уж о Як-2. Накопившееся у руководства ВВС раздражение против "упрямой машины" наконец-то можно было не сдерживать. В "Заключении…" по госиспытаниям двух Як-2 и двух Як-4 начальник НИИ ВВС ген.-м-р авиации А.И.Филин особо выделил пункт о том, что самолеты "в испытанном виде не являются надежными и боеспособными"… Резко ужесточились требования военной приемки. 17 февраля 1941 г. заместитель Рычагова ген.-л-нтавиации Астахов в письме наркому авиапрома А. И.Шахурину называет положение, сложившееся с серийным выпуском Як-4, нетерпимым и просит его личного вмешательства.