Банковский мост интересные факты. Крылатые львы Банковского моста: история, приметы и клады. Мифы и легенды

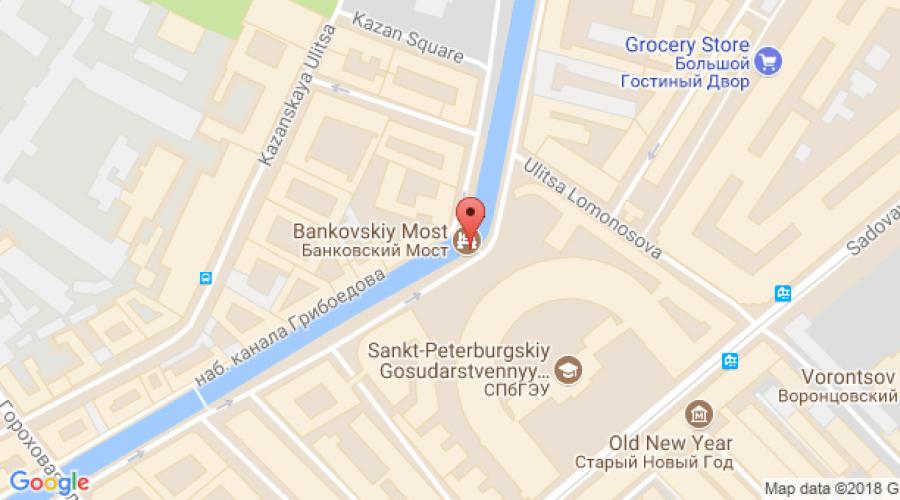

Банковский пешеходный мост, перекинутый через канал Грибоедова около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, соединяет Казанский и Спасский острова.

Мост однопролетный балочный длиной 28 метров, шириной — 3,1 метра.

Пролетное строение состоит из двух коробчатых балок, сваренных из швеллеров, объединенных продольными и поперечными связями. Прохожая часть выполнена из одинарного дощатого настила, уложенного на поперечный брус. Стальную балку жесткости на фасадах закрывает карниз из досок. Роль пилонов выполняют чугунные рамы (каркасы), декорированные двумя скульптурами грифонов высотой около 2,4 м. Рамы прикреплены к деревянному ростверку, обжатому сверху и снизу массивными чугунными плитами, к которым прикреплены несущие цепи из металлических звеньев круглого сечения.

Перильное ограждение кованое железное.

История моста

Банковский мост - выдающийся памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Названный по расположенному рядом Ассигнационному банку, мост был открыт для пешеходного движения 24 июля (5 августа н.с.) 1826 года, и по нему в тот день прошли свыше 9 тысяч человек. Мост предназначен для пропуска пешеходов и является одним из шести висячих мостов, построенных в 1823-1826 годах.

Первый висячий мост (ныне не существует) был построен по проекту инженера П.П. Базена в 1823 году в парке «Екатерингоф», а остальные 5 мостов (два транспортных: Египетский и Пантелеймоновский — ныне оба перестроены, 2 пешеходных: Почтамтский и Львиный — ныне оба перестроены, и Банковский, тоже пешеходный) были построены по проектам инженера Г.М. Треттера.

Конструкция пешеходных висячих мостов не отличалась от аналогичных систем, принятых для транспортных мостов. В качестве несущих и поддерживающих настил элементов также были приняты металлические цепи. Но в отличие от транспортных, где опорами служили портальные рампы, то в пешеходных мостах такую роль играют заделанные в фундаменты металлические каркасы.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом

Пролетное строение на Банковском мосту состоит из 2-х цепей, подвесок и деревянного полотна. Роль пилонов выполняют чугунные рампы (каркасы), прикрепленные болтами через кладку к деревянному ростверку, обжатому сверху и снизу массивными чугунными плитами, к которому прикреплены несущие цепи.

К концу XIX века решетки на мосту были заменены металлическими простого рисунка, а фонари на головах крылатых львов были уничтожены.

В 1952 году были произведены реставрационные работы по возвращению мосту его первоначального облика. Были восстановлены: перильное ограждение по проекту инженера А.Л. Ротача, торшеры с фонарями и возобновлена первоначальная свинцовая окраска чугунных, металлических и деревянных частей моста. В 1967 году была восстановлена позолота архитектурных деталей моста.

В 1976 году заменены деревянные прогоны на металлические.

В 1988 году была обновлена позолота сусальным золотом декоративных элементов моста.

В 1997 г. выполнен ремонт чугунных грифонов, реставрация перильной решетки, ремонт электроосвещения.

13 января 2017 года начались работы по реставрации грифонов Банковского моста. Грифонам планируют вернуть тот вид, который они имели до реставрации 1950-х годов. Они будут не зелеными, а темными, цвета патинированной бронзы. В перспективе — реконструкция пролетного строения моста. Проект предусматривает также ремонт перил и декора переправы. Летом 2018 года Главгосэкспертиза согласовала стоимость проекта.

Дополнительная инфомация

Банковский мост находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Банковский мост – выдающийся памятник архитектуры первой половины XIX века, созданный в замечательном содружестве немецкого инженера Вильгельма Треттера и Павла Соколова, признанного русского мастера декоративной классической скульптуры.

Напомним, что Банковский мост — это не единственная совместная работа двух замечательных профессионалов: одновременно с данным мостом строился во многом похожий (проекты обоих мостов были утверждены в один день – 18 февраля 1825 года, а их открытие состоялось летом 1826 года). Но вернемся к нашему описанию.

Небольшой пешеходный мостик (по данным СПб ГБУ «Мостотрест» — общая длина 28 метров, ширина — 3,1 метра), самый узкий в Северной столице (проходная часть между ограждениями составляет всего 1,8 метра) – один из немногих сохранившихся висячих цепных мостов. Мост был построен в 1826 году у входа в Ассигнационный банк и получил название – Банковский.

Знаменитым его сделала скульптурная группа, состоящая из четырех крылатых львов. Загадочная и фантастическая, придающая всей окружающей территории особый шарм, она воспета в стихах ленинградского поэта Д. Бобышева:

«…Над рвом

крылатый лев сидит с крылатым львом

и смотрит на крылатых львов напротив:

в их неподвижно-гневном развороте,

возможно, даже ненависть любя,

он видит повторённого себя».

Мост, расположенный у входа в крупнейший банк, не случайно украсили фигурами львов с позолоченными крыльями. В античной мифологии образ крылатого льва (грифона) символизирует грозного стража сокровищ, а сокровища в современном понимании легко ассоциируются с банком. Вот только сегодня вместо банка здание занимает экономический университет, и аллегория уже не столь уместна.

Вторая ассоциация – с Венецией — более романтичная. Она не так явно лежит на поверхности, но сохраняет свою актуальность и в наши дни.

Из-за обилия каналов, рек и мостов Петербург порой называют Русской Венецией. Тому, кто хотя бы раз побывал в легендарном городе на Адриатике, запомнился, конечно, и его геральдический символ — крылатый лев, чье изображение украшает герб Венеции, а многочисленные изваяния разбросаны по улицам, площадям и дворцовым фасадам. Получается, что мифические существа на Банковском мосту, ставшие одним из символов Петербурга, еще более роднят города, между которыми двенадцать сотен лет и две с половиной тысячи километров…

Помимо декоративной функции, тяжелые, отлитые из чугуна исполины высотой 2,4 метра на чугунных постаментах, заполненных камнем, служат одновременно противовесом цепям, удерживающим пролет. Цепи крепятся к чугунным каркасам, скрытым под фигурами, и выходят из львиной пасти. Создается впечатление, что грифоны держат мост зубами.

Дополняет оформление моста изумительная решетка с веерообразным узором и красиво изогнутыми линиями, имитирующими пальмовые листья. Она была утеряна в ходе реставрационных работ в конце XIX века вместе со светильниками, которые по замыслу архитектора, крепились к львиным головам как бра. Убранство моста было восстановлено в 1952 году, но подверглось некоторым изменениям. Так, изначально черный окрас фигур стал темно-зеленым, поменялась форма фонарей.

пешеходный

висячий мост

Ба́нковский мост - пешеходный мост через канал Грибоедова в Центральном районе Санкт-Петербурга , соединяет Казанский и Спасский острова . Выдающийся памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века . Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами).

Расположение

Расположен между домами № 27 и 30 по наб. канала Грибоедова.

Ось моста ориентирована против центра ворот Государственного ассигнационного банка - у места, где канал, меняя своё направление, делает поворот. Около моста расположен Казанский собор .

Ближайшая станция метрополитена (410 м) - «Невский проспект-2», выход на Канал Грибоедова .

Название

Мост получил название по расположенному рядом Ассигнационному банку (ныне в здании располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет) .

История

Необходимость строительства моста была вызвана ростом населения в районе, прилегающем к Екатерининскому каналу .

Проект моста разработал инженер Г. М. Треттер и В. А. Христианович. Одновременно с Банковским составлялся проект второго цепного пешеходного моста через канал - Львиного . 18 февраля 1825 г. оба проекта были утверждены, летом того же года началось строительство моста . Предполагалось завершить работы к октябрю того же года, но из-за задержки с изготовлением металлических частей моста сборка моста началась весной 1826 года. Для строительства опор моста была разобрана забутовка набережной (без разборки гранитной облицовки) . Изготовление чугунных и металлических частей, а также сборку элементов на месте строительства производил завод Берда . 24 июля 1826 г. мост был открыт для движения .

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. Соколова . Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу . Работа над созданием моделей с мая по сентябрь 1825 г., также скульптором были изготовлены алебастровые формы .

Скульптуру предполагалось чеканить из медных листов, но затем фигуры отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом .

В ходе эксплуатации моста чугунные перила были заменены железными коваными весьма примитивного рисунка, фонари над головами львов были разбиты .

Перильное ограждение художественного литья, представляет собой полукруглые секции с радиально расположенными стержнями, связанными фигурными вставками . Рисунок ограждения напоминает перила Демидова моста .

Ширина моста между перилами - 1,85 м, длина моста - 20,1 (25,2) м, расстояние между осями цепей - 2,24 м .

Мост в искусстве

- Скульптуры Банковского моста упомянуты в стихотворении Дмитрия Бобышева , посвящённом Евгению Рейну .

- В художественном фильме «Волшебная сила» , в финальном эпизоде третьей новеллы «Волшебная сила искусства», Аркадий Райкин , а затем и марширующие девушки, проходят через Банковский мост.

- Рисунок крылатого льва Банковского моста является частью логотипа фабрики имени Крупской.

Галерея

Sankt Petersburg Banken Brücke 2005 b.jpg

Крылатые львы Банковского моста

Sankt Petersburg Banken Brücke 2005 c.jpg

Вид на мост с воды

Bankovsky Bridge SPB (img1).jpg

Общий вид моста

Sankt Petersburg Banken Brücke 2006 b.jpg

Подвесные конструкции моста

St Petersburg bankbridge detailed figures.jpg

Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Напишите отзыв о статье "Банковский мост"

Примечания

Литература

- Бунин М. С. Мосты Ленинграда. Очерки истории и архитектуры мостов Петербурга - Петрограда - Ленинграда. - Л. : Стройиздат, 1986. - 280 с.

- Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. - СПб. : Норинт, 1996. - 359 с. - ISBN 5-7711-0002-1 .

- Новиков Ю. В. Мосты и набережные Ленинграда / Сост. П. П. Степнов. - Л. : Лениздат, 1991. - 320 с.

- Тумилович Е. В., Алтунин С. Е. Мосты и набережные Ленинграда. Альбом. - М .: Издательство Министерства Коммунального Хозяйства РСФСР, 1963. - 298 с.

- Кочедамов В. И. . - Л. : Искусство, 1958. - 60 с.

- Пунин А. Л. Повесть о ленинградских мостах. - Л. : Лениздат, 1971. - 192 с.

- Горбачевич К. С. , Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. - 3-е изд., испр. и доп. - Л. : Лениздат , 1985. - С. 40. - 511 с.

- Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович , А. Д. Ерофеев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лик , 1997. - С. 24. - 288 с. - (Три века Северной Пальмиры). - ISBN 5-86038-023-2 .

- Кочедамов В.И. // Архитектурное наследство. - Л. , 1959. - № 9 . - С. 209-220 .

Ссылки

Отрывок, характеризующий Банковский мост

В движении русской армии от Тарутина до Красного выбыло пятьдесят тысяч больными и отсталыми, то есть число, равное населению большого губернского города. Половина людей выбыла из армии без сражений.И об этом то периоде кампании, когда войска без сапог и шуб, с неполным провиантом, без водки, по месяцам ночуют в снегу и при пятнадцати градусах мороза; когда дня только семь и восемь часов, а остальное ночь, во время которой не может быть влияния дисциплины; когда, не так как в сраженье, на несколько часов только люди вводятся в область смерти, где уже нет дисциплины, а когда люди по месяцам живут, всякую минуту борясь с смертью от голода и холода; когда в месяц погибает половина армии, – об этом то периоде кампании нам рассказывают историки, как Милорадович должен был сделать фланговый марш туда то, а Тормасов туда то и как Чичагов должен был передвинуться туда то (передвинуться выше колена в снегу), и как тот опрокинул и отрезал, и т. д., и т. д.

Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно.

Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий.

Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению.

А между тем стоит только отвернуться от изучения рапортов и генеральных планов, а вникнуть в движение тех сотен тысяч людей, принимавших прямое, непосредственное участие в событии, и все, казавшиеся прежде неразрешимыми, вопросы вдруг с необыкновенной легкостью и простотой получают несомненное разрешение.

Цель отрезывания Наполеона с армией никогда не существовала, кроме как в воображении десятка людей. Она не могла существовать, потому что она была бессмысленна, и достижение ее было невозможно.

Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта достигалась, во первых, сама собою, так как французы бежали, и потому следовало только не останавливать это движение. Во вторых, цель эта достигалась действиями народной войны, уничтожавшей французов, и, в третьих, тем, что большая русская армия шла следом за французами, готовая употребить силу в случае остановки движения французов.

Русская армия должна была действовать, как кнут на бегущее животное. И опытный погонщик знал, что самое выгодное держать кнут поднятым, угрожая им, а не по голове стегать бегущее животное.

Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, – сущность его, в его глазах очевидно уничтожается – перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый – ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения.

После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все: быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить; еще хуже, слово неискреннего, слабого участия болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними.

Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем нибудь, имеющем отношение к будущему.

Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства.

Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.

Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, – заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.

Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее.

Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.

– Я никуда не поеду, – отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, – только, пожалуйста, оставьте меня, – сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.

После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана, и, что нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.

Ей все казалось, что она вот вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.

В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.

Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.

Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.

Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.

Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» – думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.

«Одно ужасно, – сказал он, – это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом – Наташа видела теперь этот взгляд – посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы – совсем».

Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.

«Я согласилась, – говорила себе теперь Наташа, – что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить – боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь… Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя… тебя… люблю, люблю…» – говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.

Санкт-Петербург имеет много эпитетов, связанных с его природными и градообразующими особенностями. Одним из них является название Северная Венеция. И этому есть не одно подтверждение. Например, то, что через многочисленные его реки и каналы перекинуто огромное количество мостов: разных по конструктивным особенностям и неповторимым по дизайну. Одним из них является мост через канал Грибоедова с уникальными изображениями грифонов в качестве функциональных и декоративных элементов.

История Банковского моста

В Санкт-Петербурге этот пешеходный мост был перекинут через канал Грибоедова в 1826 году. Авторство проекта принадлежит инженерам В. Треттеру и В. Христиановичу. А решение возвести мост именно в выбранном месте связано с необходимостью обеспечить переправу через канал ко входу в Ассигнационный банк, который ранее находился в старинном здании на набережной канала, там, где сейчас располагается Банковский мост - по адресу: Набережная канала Грибоедова, дома 27-30. Кроме того, мост соединяет и два центральных острова - Казанский и Спасский, объединив в единую территорию два участка исторического центра города.

Окончание строительства планировалось произвести еще в год закладки - 1825, однако процесс затянулся в связи с несвоевременным отлитием на заводе Чарльза Берда чугунных конструкций для сооружения.

Постепенно Банковский мост в Санкт-Петербурге ветшал, и части его заменяли более дешевыми и нарушающими историческое соответствие проекту. Поэтому в 1949 году в ходе реставрационных работ было решено вернуть Банковскому мосту его первоначальный облик. Реставрационные работы на этом этапе были завершены к 1997 году. Но ввиду совершенного акта вандализма в 2009 году, когда с крыльев только что отреставрированных грифонов была соскоблена позолота, поврежденные элементы моста вновь пришлось реставрировать. А в 2015 году было принято решение о замене на Банковском мосту деревянного настила.

Мифы и легенды

По одной из фигуры грифонов могут принести финансовое благополучие в случае совершения определенных ритуальных действий: необходимо положить на лапу одному из грифонов монетку, потереть лапу и поцеловать в место над хвостом. Иногда говорят, что достаточно просто пройти по мосту, держа в руках денежные купюры. Или потрясти мелкими монетами, которых побольше следует насыпать в карман, так, чтобы звук получился как можно более громким.

По другой, студенческой легенде, зародившейся среди учащихся Санкт-Петербургской государственной академии экономики и финансов, возле которой находится мост, грифоны, являясь хранителями знаний, могут им помочь во время сессии.

Есть еще легенда, не касающаяся финансового благополучия. Она связана с исполнением заветного желания, для чего просто необходимо потереть бедро грифона, расположенное со стороны Казанского собора.

Особенности конструктивного решения

Банковский мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге - один из уникальных исторических мостов, относящийся к типу подвесных. моста держится за счет цепей, проходящих по всей длине моста и через пасти грифонов, прикреплены к массивным чугунным плитам, лежащим на берегу у схода с моста.

Мост имеет один пролет. Конструкция поддерживается специальными пилонами в виде чугунных каркасных рам. Основная площадка моста ограничена с двух сторон уникальной чугунной оградой.

Декоративное убранство: уникальная ограда

Чугунная ограда банковского моста состоит из звеньев-секций из стержней, расположенных веерообразно и завершенных полукружьями дуг, что напоминает полу-цветок типа ромашки. Между секциями, соединяя их в единое целое, закреплены чугунные конструкции, составленные из 6 завитков, похожих на валюты. Верхняя рама ограды моста состоит из параллельных балок, соединенных равномерно расположенными чугунными кольцами. Некоторые утверждают, что элементы более напоминают развернутые веера и пальмовые листья. Некоторые элементы ограды, как и крылья скульптур, украшающих мост, были покрыты К концу XIX века большинство деталей утеряло позолоту, которую постоянно соскабливали местные жителя в целях легкой наживы. Решетка была демонтирована для реставрации, но исчезла. И только к середине следующего века была восстановлена архитектором Ротачем по сохранившимся эскизам.

Мифологическое чудо сказочного моста

Но подлинное чудо моста - скульптурные изображения грифонов. Поскольку мост был построен у здания Ассигнационного банка, такое художественное решение не выглядит странным, ведь грифоны - мифологические существа греческого происхождения с телом льва и крыльями орла - считаются хорошими сторожами и символом богатства, а также единства силы и разума. Кроме того, это были существа, которые подчинялись богу солнечного света Аполлону и богине возмездия Немезиде. И даже возили их упряжки. Кроме того, вращали колесо судьбы. А в Древнем Египте их ассоциировали с властью фараона, побеждающего своих врагов.

Выполненные на Александровском чугунолитейном заводе по проекту Соколова грифоны на Банковском мосту получили к серому чугунному окрасу яркие сияющие крылья, покрытые тонким слоем сусального золота. И именно из-за этого в дальнейшем часто страдали от рук искателей богатства. Вот и сейчас грифоны вновь отправлены на реставрацию, но в текущем 2018 году предполагается их возвращение на свои постаменты.

Кроме того, фигуры грифонов были украшены замечательными фонарями, крепившимися на их лбы. Фонари имели круглый плафон молочно-белого стекла с позолоченным навершием, напоминающим чашелистики у ягоды и выгнутую дугой штатив-"плодоножку".

Возле Банковского моста

Историческое окружение Банковского моста богато и удивительно. Прежде всего, конечно, это здание Ассигнационного банка, учрежденного еще в 1768 году и разместившееся в здании по Садовой улице, возведенном по проекту итальянского архитектора Также - здание Казанского собора - памятника Отечественной войны 1812 года, возведенное в начале XIX века Андреем Воронихиным.

Кроме того, эта территория была одним из самых актуальных торговых мест города - рядом находились Большой Гостиный, Апраксин и Щукин дворы. А чуть далее - на Невском проспекте - знаменитое здание компании Зингер и особняк Энгельгардта. Вдали, по набережной, виднеются купола Спаса на Крови.

В 1825 году у входа в Ассигнационный банк через Екатерининский канал был построен висячий мост. Авторами его проекта стали инженеры В. К. Треттер и В. А. Христианович. Строительными работами руководил десятник И. Костин. Изготовлением чугунных и металлических частей и их сборкой занимался завод Берда. По находящемуся рядом банку мост стал называться Банковским. Движение по новой переправе было открыто 24 июля.

Банковский мост - один из трёх висячих мостов сохранившихся до настоящего времени в Санкт-Петербурге. Своим архитектурным оформлением он прославился далеко за пределами города. Удерживающие мост цепи закреплены внутри четырёх грифонов, расставленных по углам переправы. Они стали одним из символов Санкт-Петербурга. Литые фигуры мифических животных выполнены скульптором Петром Павловичем Соколовым. Крылья грифонов сделаны из меди и позолочены. Согласно древнегреческой мифологии грифоны являлись надёжными стражами кладов. Потому именно их и выбрали в качестве декоративного оформления моста у здания банка.

Долгое время в качестве парапета Банковского моста служили простые перила. Они заменили утраченную в конце XIX художественную ограду. В 1952 году по проекту А. Л. Ротача и Г. Ф. Перлиной эту ограду восстановили вместе с фонарями над головами грифонов. В 1994 году было восстановлено деревянное покрытие полотна моста.

Поэт В. Рождественский посвятил Банковскому мосту следующие строки:

Грифоны Банковского моста

У полукружия стены

Встают виденьем Ариосто

И видят сумрачные сны.

Одеты в снежные тулупы,

В сиянье золоченых крыл

Они увесистые крупы

Вписали в кружево перил.

И над безмолвием канала

В колючем инее оград,

Где их зима околдовала,

Глазами мертвыми глядят.

Дмитрий Бобышев, 1964 год:

Крылатый лев сидит с крылатым львом

и смотрит на крылатых львов, сидящих

в такой же точно позе на другом

конце моста и на него глядящих

такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост

удерживает третью существа,

а на две трети сам уже собрался,

и, может быть, сейчас у края рва

он это отживающее братство

покинет.

Но попарно изо рта

железо напряженного прута

у каждого из них в цепную нить

настолько натянуло звенья,

что, кажется, уже не расцепить

скрепившиеся память и забвенье,

порыв и неподвижность,

верх и низ,

не разорвав чугунный организм

противоборцев.

Только нежный сор

по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,

не в силах замутить оригинала,

желая за поверхность занырнуть,

подергивает зеркало канала

нечистым отражением.

Над рвом

крылатый лев сидит с крылатым львом

и смотрит на крылатых львов напротив:

в их неподвижно-гневном развороте,

возможно, даже ненависть любя,

он видит повторенного себя.

В 2008 году прошла реставрация фигур грифонов. Во время проведения восстановительных работ в полых скульптурах обнаружили клад - огромное количество монет, которые на счастье оставляли туристы. Среди денег также были обнаружены и записки с просьбами. Грифоны Банковского моста для жителей города стали не только архитектурным украшением, но и символом удачи.