Адресное устройство пожарной сигнализации, пожарный шлейф, что это? Измерение сопротивления изоляции и сопротивления шлейфа сигнализации при проведении технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации Что такое шлейф в охранной сигнализации

Читайте также

Давайте разберемся что такое шлейф сигнализации (ШС) и как правильно его организовать. Начнем с того, что охранный шлейф представляет собой соединительную линию (электрическую цепь), объединяющую различные датчики сигнализации (ДС) или извещатели - в контексте данной статьи это синонимы.

Кроме того, в шлейфе присутствует оконечное устройство (ОУ), которое согласует его с приемно-контрольным прибором (ПКП).

В качестве оконечного устройства могут выступать:

- резисторы;

- конденсаторы;

- диоды.

Что именно устанавливается в конце шлейфа зависит от конкретной модели ПКП. Стоит заметить, что в системах охранной сигнализации чаще всего используются резисторы, поэтому будем ориентироваться на этот вариант. Структурная схема шлейфа приведена на рисунке 1.

Я сразу нарисовал все возможные типы датчиков, их работу мы сейчас рассмотрим, но в реальной ситуации используется, как правило, один вариант подключения и извещатели с одинаковой тактикой формирования тревожного извещения.

Возможны и комбинации различных подключений, но они встречаются достаточно редко. Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных типов шлейфов и принципа их действия.

Внимание! Нумерация типов шлейфов в этой статье условна. Более того, каждый производитель в понятие типа ШС может вкладывать свое толкование. Обязательно имейте это ввиду!

ТИПЫ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ШС с датчиками, работающими "на размыкание".

В охранной сигнализации очень часто встречающийся вариант. При срабатывании извещателя электрическая цепь разрывается, ток в шлейфе падает до нулевого значения. То же самое произойдет при отсутствии питания на извещателе. А вот в случае неисправности датчика возможны два варианта:

- контакты разомкнутся;

- останутся замкнутыми даже при обнаружении нарушителя.

С первым случаем все ясно и просто - прибор сработает и неисправность таким образом заявит о себе. Второй вариант опасен тем, что обнаружить его можно только при полной проверке работоспособности датчика, которую каждый день никто не делает. Утешает только что такие случаи редки, но, тем не менее, они бывают.

2. ШС с датчиком, работающим на "замыкание".

Отличие от первого варианта разве что в схеме подключения и в том, что при срабатывании шлейф замыкается. В охранной сигнализации используется редко, по крайней мере я с таким способом не сталкивался.

3. Использование извещателя с питанием по шлейфу.

Пусть не часто, но такие датчики используются. Если в первых двух случаях напряжение подается по отдельной линии, то здесь извещатель работает от напряжения, подаваемого на ШС приемно-контрольным прибором. В этом случае сигнал тревога формируется увеличением потребления ДС тока, что отслеживается ПКП.

При этом количество подключаемых датчиков может быть ограничено несколькими штуками. Конкретная величина для различных их типов должна указываться в паспорте охранного прибора (равно как и возможность использования такого варианта).

4. Адресный шлейф сигнализации.

Если до сих пор мы рассматривали случаи, когда осуществлялся токовый контроль ШС, то при использовании адресных извещателей информации об их состоянии передается в цифровом виде. Соответственно информативность системы сигнализации при этом возрастает. ДС может диагностировать свое состояние и передавать его на контрольную панель.

ПАРАМЕТРЫ И НЕИСПРАВНОСТИ

Поскольку шлейф охранной сигнализации является электрической цепью, то и характеризуется он такими электрическими параметрами как ток, напряжение и сопротивление. Причем первые два являются вторичными, а работоспособность ШС зависит от сопротивления, которое определяет три основных его состояния:

- "норма";

- "обрыв";

- "замыкание".

Нормальное сопротивление шлейфа должно, как правило, не превышать 1 кОм, причем без учета величины оконечного резистора.

Стоит немного пояснить принцип работы связки ПКП-ШС-ОУ.

Прибор подает на шлейф напряжение, поскольку в нормальном состоянии цепь замкнута в ней возникает электрический ток. Его значение характеризует состояние ШС. Нормальные пределы величины тока задаются оконечным устройством. Отклонение в ту или иную сторону вызывает срабатывание сигнализации.

Сопротивление самого шлейфа, а туда входят также сопротивления переходных контактов в датчиках, определяет максимально допустимые отклонения. При коротком замыкании всего или части ШС (одна из неисправностей) происходит увеличение тока потребления, а обрыв - к его исчезновению. В этом и заключается суть токового контроля.

Таким образом есть еще один критичный параметр - сопротивление утечки между проводами шлейфа, поскольку он является двухпроводной линией, или "землей" и одним из проводников. Эта характеристика указана в паспорте ПКП, но лучше будет если ее значение составит порядка 1 мОм. Хотя многие приборы работают при утечках в несколько десятков кОм.

В завершение один иногда встречающийся вопрос: какова максимальная длина шлейфа охранной сигнализации? Ответ - любая при которой обеспечиваются рассмотренные выше электрические параметры.

* * *

© 2014 - 2020 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и официальных документов

Шлейф (охранно-пожарная сигнализация) - электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода и предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор извещений, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели.

Совокупность шлейфов сигнализации, соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на прибор приемно-контрольных извещений, устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов входит в линейную часть системы сигнализации.

Шлейфы охранной сигнализации

Шлейфы пожарной сигнализации

Общие требования

Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, выполняются проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей. Для шлейфов пожарной сигнализации возможно использовать только кабели с медными жилами, диаметром не менее 0,5 мм. Необходим автоматический контроль целостности шлейфа по всей длине.

При параллельной открытой прокладке расстояние от шлейфов пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Возможна прокладка шлейфов на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

В помещениях, где электромагнитные поля и наводки имеют высокий уровень, шлейфы пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.

В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния, а также соединительную коробку для оценки состояния системы пожарной сигнализации, которые необходимо устанавливать на доступном месте и высоте. В качестве такого устройство может быть использован ручной извещатель или устройства контроля шлейфов.

Знакопостоянные шлейфы

Схема знакопостоянного шлейфа

Целостность знакопостоянного шлейфа контролируется, используя оконечное устройство - резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.

Знакопеременные шлейфы

Схема знакопеременного шлейфа

Метод контроля шлейфа сигнализации с питанием шлейфа знакопеременным импульсным напряжением обеспечивает повышение нагрузочной способности шлейфа для питания токопотребляющих извещателей. В качестве выносных элементов шлейфов сигнализации используют последовательно соединенные резистор и диод , в прямом цикле напряжения он включен в обратном направлении и потери на нём отсутствуют. В обратном цикле из-за его короткой длительности потери так же незначительны. Сигнал «Пожар» передается в положительной составляющей сигнала, «Неисправность» - в отрицательной. Для продолжения работы при выдаче сигнала «Неисправность» из-за снятого с базы извещателя, в базу устанавливается диод Шоттки . Таким образом сигнал «Неисправность» из-за снятого извещателя или неисправности самотестирующегося извещателя (например, линейного) не блокирует сигнал «Пожар» от ручного извещателя.

Знакоперемнный шлейф позволяет использовать самотестирующиеся извещатели в пороговых шлейфах. При обнаружении неисправности извещатель производит автоматическое изъятие самого себя из шлейфа сигнализации, и это позволяет использовать его совместно с любым пультом пожарной сигнализации, так как контроль изъятия извещателя является обязательным требованием норм пожарной безопасности для всех ПКП .

Шлейфы с пульсирующим напряжением

Метод контроля с питанием шлейфа сигнализации пульсирующим напряжением основан на анализе переходных процессов в шлейфе, нагруженном на конденсатор.

Адресные шлейфы

В адресных опросных системах пожарной сигнализации производится периодический опрос пожарных извещателей, обеспечивается контроль их работоспособности и идентификация неисправного извещателя прибором приемно-контрольным. Использование в пожарных извещателях этого типа специализированных процессоров с многоразрядными аналого-цифровыми преобразователями, сложными алгоритмами обработки сигналов и энергонезависимой памятью обеспечивает возможность стабилизации уровня чувствительности извещателей и формирование различных сигналов при достижении нижней границы автокомпенсации при загрязнении оптопары и верхней границы при запылении дымовой камеры.

Адресные опросные системы достаточно просто защищаются от обрыва адресного шлейфа и короткого замыкания. В опросных адресных системах пожарной сигнализации может использоваться произвольный вид шлейфа: кольцевой, разветвленный, звездой, любое их сочетание и не требуется никаких оконечных элементов. В опросных адресных системах не требуется разрывать адресный шлейф при снятии извещателя, его наличие подтверждается ответами при запросе прибора приемно - контрольного не реже одного раза в 5 - 10 сек. Если прибор приемно - контрольный при очередном запросе не получает ответ от извещателя его адрес индицируется на дисплее с соответствующим сообщением. Естественно, в этом случае отпадает необходимость использования функции разрыва шлейфа и при отключении одного извещателя сохраняется работоспособность всех остальных извещателей.

Шлейф сигнализации (ШС) – одна из составных частей объектовой системы охранно-пожарной сигнализации. Это проводная линия, электрически связывающая выносной элемент (элементы), выходные цепи охранных, пожарных и охранно-пожарных извещателей с выходом приемно-контрольных приборов. Шлейф охранно-пожарной сигнализации – это электрическая цепь, предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор тревожных и служебных сообщений от извещателей, а также (при необходимости) для подачи на извещатель электропитания. ШС состоит обычно из двух проводов и включает в себя выносные (вспомогательные) элементы, устанавливаемые в конце электрической цепи. Эти элементы называются нагрузкой или оконченным резистором ШС.

Рассмотрим двухпроводный ШС. В качестве примера на рисунке 2.4 изображен комбинированный пожарный ШС с нагрузочным R н на конце.

Рис. 2.4 Комбинированный пожарный ШС с нагрузочным R н на конце

Кроме нагрузочного сопротивления имеются ряд факторов, создающий добавочную нагрузку в цепи ШС – это эквивалентное сопротивление самих проводов ШС, сопротивление «утечки» между проводами ШС и между каждым проводником шлейфа и «землей». Допустимые предельные значения этих параметров при эксплуатации указываются в технической документации на конкретный прибор. Вход ШС подсоединяется к элементам приемно-контрольного прибора.

ШС является одним из наиболее «уязвимых» элементов объектовой системы охранно-пожарной сигнализации. Он подвержен воздействию различных внешних факторов. Основной причиной неустойчивой работы системы является нарушение ШС. В процессе работы может произойти отказ в виде обрыва или короткого замыкания ШС, а также самопроизвольное ухудшение его параметров. Возможно умышленное вмешательство в электрическую цепь шлейфа с целью нарушения его правильного функционирования (саботаж). В местах соединения ШС, его крепления и прокладки могут образовываться «утечки» тока между проводами и проводниками на «землю». На сопротивление «утечки» большое влияние оказывает наличии влаги. Например, в помещениях с повышенной влажностью сопротивление между проводами достигает нескольких кОм.

Рассмотрим наиболее распространенные методы ШС:

С описанием ШС постоянным током, используемым в качестве выносного элемента резистором;

С электропитанием ШС знакопеременным импульсным напряжением и используемым в качестве нагрузки последовательными соединенными резисторами и полупроводниковым диодом;

С электропитанием ШС пульсирующим напряжением и используемым в качестве выносного элемента – конденсатора.

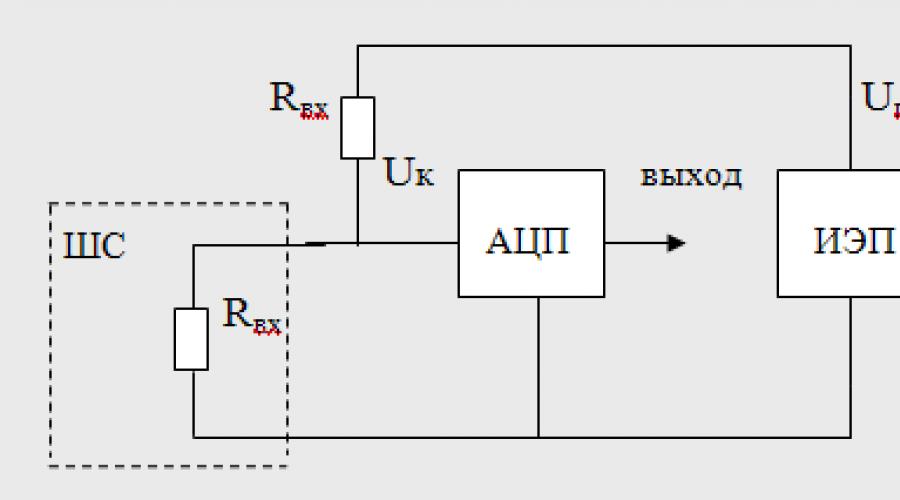

Метод контроля с электропитанием его постоянным током подразумевает непрерывных контроль входного сопротивления шлейфа сигнализации. На рисунке 2.5 дана схема типового узла контроля приемно-контрольного прибора. В узле контроля ШС входное сопротивление определяется по значению амплитуды аналогового сигнала U к, снимаемого с плеча делителя, который образуется ШС с входным сопротивлением R вх и измерительным элементом – резистором – R и:

U = U п R вх / (R вх + R и)

Рис. 2.5. Схема типового узла контроля приемно-контрольного прибора.

На выходе аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) устанавливается

Два порога напряжения, соответствующие верхней и нижней границам зоны разрешенных значений входного напряжения ШС. В процессе эксплуатации и изменений сопротивления ШС и сопротивления «утечки» входное сопротивление ШС не должно выходить за пределы допустимых значений. Так как точное значение порога может быть установлено только с некоторой погрешностью, определяемой технологическим разбросом R и и погрешностью АЦП, то в данном случае под допустимым значением подразумевается верхняя и нижняя пороговые зоны. При достижении R и верхнего (что соответствует обрыву ШС) или нижнего порога (что соответствует короткому замыканию проводников ШС) прибор должен переходить с тревожный режим работы. Оптимально выбранным считается значение выносного резистора (нагрузочного сопротивления), при котором обеспечивается контроль ШС с заданными параметрами и формирование извещения «Тревога» при срабатывании извещателя, установленного в этот ШС.

А.В. Родионов

Заместитель начальника отдела системотехники НВП "Болид"

Немало статей написано о том, что радиальные системы все больше и больше вытесняются современными адресно-аналоговыми системами, имеющими потенциально большую надежность, функциональность и информативность. Конечно, это так, но и радиальные системы не стоят на месте!

Что такое радиальные системы сигнализации? Определимся сразу, что в рамках этой статьи под "радиальными" будем понимать традиционные проводные системы ОПС, основой которых является шлейф сигнализации.

Радиальные системы сигнализации имеют и другое название - лучевые. Это связано с тем, что каждый шлейф образует своего рода луч или радиус, исходящий из центра, в роли которого выступает приемно-контрольный прибор.

Преимущества радиальных систем сигнализации

Использование современных алгоритмов цифровой обработки сигналов в приемно-кон-трольных приборах позволяет существенно повысить надежность детектирования сигнала от извещателей и, как следствие, снизить вероятность ложных тревог. Если говорить о надежности самих извещателей, то показатели практически одинаковы и у современных пороговых, и у адресных извещателей, элементная база которых и методы обнаружения факторов тревоги/пожара во многом совпадают. Радиальные системы сигнализации имеют право на дальнейшее успешное существование по следующему (далеко не полному) ряду показателей:

- универсальность: любые извещатели работа-ют с любыми ППКП;

- возможность реализации охранных и пожарных зон на одном ППКП;

- невысокая критичность к параметрам проводной линии шлейфа;

- приемлемые показатели надежности;

- широкая распространенность;

- применимость для большинства типов объектов;

- широкий спектр отечественных производителей;

- низкая стоимость.

Стоит отметить, что радиальные системы не всегда наилучшим образом подходят для определенных типов объектов. Для крупных объектов, где требуется установить и обслуживать несколько тысяч пожарных извещателей, больше подойдут адресно-аналоговые системы, так как суммарные затраты на один извещатель будут меньше, чем в радиальных системах, да и количество извещателей будет меньше. Однако для малых и средних объектов стоимость технических средств охраны, а также затраты на их монтаж и обслуживание будут ниже. Кроме того, для целей охранной сигнализации традиционно используются контактные извещатели, которые как нельзя лучше подходят для радиальных ППКП.

Но главным показателем, безусловно, остается рыночная востребованность проводных радиальных систем ОПС: по экспертным оценкам, на долю таких систем приходится до 70% отечественного рынка.

Немного истории

Одна из первых систем сигнализации, появившихся в нашей стране, была создана на базе поста телефонной связи в Государственном Эрмитаже. Это была охранная сигнализация, использовавшая проложенные ранее линии телефонной связи. До 1990-х гг. большинство приемно-контрольных приборов использовалось в качестве оборудования, совмещающего функции охранной и пожарной сигнализации, при этом тактика работы и с охранными, и с пожарными извещателями была одинаковой. Ввод в действие новых норм потребовал от производителей ППКП разделить эти функции. Накопленный опыт разработки и эксплуатации отечественных приборов доказал возможность совмещения охранных и пожарных функций на одном приборе, а достаточно развитые на тот момент вычислительные средства позволили реализовать эту уникальную возможность без противоречий с точки зрения требований норм к охранной и пожарной сигнализации. В том, что это уникальное для мировой практики явление стало реальностью, огромная роль принадлежит НИЦ "Охрана", входившему на тот момент в состав ВНИИПО. В то же время на рынке стали появляться зарубежные адресные, адресно-аналоговые и радиоканальные системы ОПС, однако экономический кризис 1998 г. остро обозначил необходимость разработки их отечественных функциональных аналогов. Прошедшие годы разработчики интенсивно трудились над решением данной проблемы, и сейчас целый ряд отечественных производителей выпускает собственные системы, ни по качеству, ни по функциям не уступающие зарубежным.

Развивались также и радиальные системы: пожарные ППКП научились определять количество сработавших извещателей в шлейфе (од-нопороговые и двухпороговые пожарные шлейфы), введена процедура верификации сработавшего из вещателя; для охранных ППКП стали доступны такие функции, как защита от саботажа (подмены извещателя), контроль вскрытия корпуса извещателя, контроль снятого с охраны ШС, автоматическое взятие ШС под охрану и пр.

Особенности использования

Рассмотрим некоторые особенности использования проводных радиальных систем ОПС.

Охранные шлейфы

Тактика работы охранных шлейфов достаточно проста: шлейф может находиться либо в норме (на охране), либо в тревоге, либо снят с охраны. Любое нарушение (переход за пределы диапазона нормы) взятого на охрану шлейфа автоматически переводит его в режим тревоги. Большинство охранных извещателей работают на обрыв шлейфа при тревоге, но как быть, если злоумышленник решил блокировать передачу тревожного извещения, перемкнув внешние провода шлейфа, подключенные к извещателю? Для защиты от такого вида саботажа современные приемно-контрольные приборы отслеживают резкое изменение сопротивления шлейфа даже на небольшое значение. Если установить скрытый резистор небольшого номинала внутри корпуса извещателя, прибор зафиксирует скачкообразное изменение сопротивления в шлейфе в момент подключения перемычки и перейдет в режим тревоги. В то же время, если сопротивление шлейфа будет плавно меняться, например, в случае изменения утечек между проводами ШС или проводом и "землей", прибор не должен трактовать эти изменения как попытку саботажа. На рис. 1 условно показаны схемы и диаграммы сопротивления шлейфа в обоих случаях.

Однако как быть, если злоумышленник оказался хитрее и установил перемычку внутри корпуса извещателя, на клеммах тревожных контактов? И в этом случае можно найти выход! Если извещатель имеет датчик вскрытия корпуса (тампер), прибор зафиксирует факт вскрытия корпуса извещателя, что, безусловно, должно привлечь внимание службы охраны. А поиск и устранение перемычки - это уже тривиальная задачка для инженерной службы. Схемы и диаграммы сопротивления шлейфа для этого случая показаны на рис. 2.

Конечно, задача защиты от возможного саботажа не решается только указанными способами, но при разумном подходе рассмотренные особенности реализации охранной сигнализации позволят предотвратить материальные потери и существенно сэкономить время и силы при поиске потенциально возможных точек атаки злоумышленника.

Пожарные шлейфы

Тактика работы пожарных шлейфов существенно отличается от охранных. Для пожарной сигнализации главное - это разумный компромисс между двумя задачами:

- не выдать ложного сообщения о пожаре;

- отреагировать на наличие факторов пожара. Функцию определения факторов пожара и передачи тревожного извещения выполняют пожарные извещатели, а приемно-контрольный прибор должен уметь надежно детектировать это извещение и принять решение о том, каким образом реагировать на него, чтобы избежать возможных потерь как от самого пожара, так и от последствий работы средств пожарной автоматики.

Какие же особенности реализации пожарных шлейфов могут пригодиться в этом случае?

- Возможность автоматического сброса пожарного извещателя для перевода его в исходное состояние после срабатывания. Эта возможность чрезвычайно важна для реализации функции верификации (перезапроса) сработавшего в шлейфе извещателя. Извещатели не идеальны и могут формировать ложные извещения о пожаре. Чтобы удостовериться в том, что извещение не ложное, прибор сбрасывает извещатель и ожидает его повторного срабатывания. Лишь после повторного срабатывания принимается решение о наличии в защищаемом помещении опасности пожара.

- Возможность обнаружения нескольких сработавших извещателей в одном шлейфе. Как известно, аппаратура системы пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов. Для шлейфов, которые могут различать срабатывание одного, двух и более извещателей, введено специальное обозначение: двухпороговые. Использование двухпороговых шлейфов позволяет сэкономить на количестве извещателей, устанавливаемых в одном помещении (три извещателя в одном шлейфе, вместо четырех в двух шлейфах для однопороговых ШС), а также сэкономить на проводах показаны. На рис. 3 показаны схемы и диаграммы двухпороговых пожарных ШС.

- Реализация механизмов, минимизирующих влияние переходных процессов в шлейфах. Внутренние схемы большинства извещателей можно представить в виде эквивалентной RC-схемы, позволяющей оценить процессы, происходящие в нагруженном шлейфе. Чем больше извещателей включено в шлейф, тем выше его эквивалентная емкость. Чем выше емкость шлейфа, тем больше время завершения переходных процессов.

В каких случаях возникают переходные процессы в шлейфах и на что они могут повлиять? Учитывать переходные процессы необходимо прежде всего в шлейфах со знакопеременным напряжением. Каждый раз при изменении полярности происходят циклы заряда/разряда внутренней емкости извещателя, и напряжение в шлейфе "выравнивается" не сразу. Как правило, приемно-контрольные приборы выдерживают определенную паузу перед тем, как начать измерять напряжение в шлейфе после изменения полярности. Длительность такой паузы должна быть заведомо больше длительности переходного процесса и, как правило, составляет сотни миллисекунд (200- 300 мс). Но этого времени может быть недостаточно, если в шлейф включено слишком много извещателей! В этом случае длительность переходного процесса больше паузы, отведенной на его завершение, и результаты измерения оказываются искаженными. Этот эффект также присущ и шлейфам с постоянным напряжением: в случае сброса напряжения питания в шлейфе или при обрыве оконечного элемента нагруженного шлейфа. Искажение результатов измерения параметров шлейфа под влиянием переходного периода может явиться причиной формирования ложного сигнала о пожаре. Это необходимо учитывать при расчете количества извещателей, включаемых в один шлейф. Диаграммы напряжений в шлейфах сигнализации при переходных процессах показаны на рис. 4. Как же минимизировать влияние переходных процессов, если расчет максимального количества извещателей в шлейфе определяется лишь максимальным током нагрузки шлейфа, а нелинейные характеристики извещателей не приводятся? Эту задачу должен решать сам прием-но-контрольный прибор, фактически вычисляя производную процесса изменения состояния шлейфа. Это может несколько затягивать время реакции на срабатывание извещателя, но надежно защищает от ложных тревог.

Перспективы развития

Как уже отмечалось, списывать со счетов традиционные радиальные системы сигнализации преждевременно. В числе перспективных задач -дальнейшее расширение функциональности таких систем с точки зрения интеграции с инженерными системами объектов. Развитие так называемой технологической сигнализации на аппаратной базе существующих систем охранно-

пожарной сигнализации оправдано тем, что большая часть инженерного оборудования (насосы, клапаны, задвижки и пр.) имеет контактные выходы, идеально подходящие для включения в радиальные шлейфы сигнализации. Кроме того, постоянно ведутся работы, направленные на повышение надежности проводных радиальных систем. Здесь можно выделить три составные части, каждая из которых вносит свой вклад в общий показатель надежности:

- извещатель;

- проводной шлейф, в качестве канала связи;

- приемно-контрольный прибор.

Эволюция сегментов радиальных систем

Оглянувшись примерно на 10 лет назад, мы увидим, какой путь развития прошли извещатели и какая огромная работа была проделана. Если внешне конструкция извещателей изменилась незначительно, то внутреннее наполнение эволюционировало весьма существенно. Использование микроконтроллеров позволило применить математические методы обработки сигналов от первичных преобразователей, реагирующих на факторы пожара или тревоги. Это позволяет отфильтровывать случайные или наводимые помехи, регулировать при необходимости уровень порогового значения фактора тревоги и накапливать данные об его изменении с течением времени. Развитые функции самодиагностики дымовых пожарных извещателей позволяют сейчас детектировать неисправность оптического канала или неисправности собственной схемы извещателя, предотвращая формирование ложных сигналов о пожаре. Дальнейшее повышение надежности работы извещателей, многофакторное определение тревоги/пожара, использование новых методов и алгоритмов работы обусловливают пути их развития. Вслед за извещателями не меньший путь развития прошли и приемно-контрольные приборы. Но самым "неразвитым" сегментом радиальных систем остается собственно шлейф, как канал связи между извещателями и приемно-контрольным прибором. Сейчас иметь двухпроводную линию для передачи бинарного состояния - непозволительная роскошь. В дальней перспективе, когда стоимость адресно-аналогового извещателя приблизится к стоимости традиционного порогового извещателя, радиальные системы уступят свои л-идирующие позиции, но в близкой перспективе, пока стоимость адресных систем достаточно высока, широкой альтернативы радиальным системам нет. Но это утверждение не означает, что радиальные системы не будут развиваться.

Гибридные системы

Уже сейчас на рынке есть гибридные системы, сочетающие в себе достоинства адресных и пороговых систем. В таких гибридных системах, называемых опросными адресно-пороговыми, реализованы следующие достоинства адресных систем:

- позиционирование места возгорания/проникновения с точностью до места установки извещателя;

- проверка работоспособности и автоматическая идентификация каждого неисправного извещателя;

- указание на необходимость технического обслуживания извещателя;

- возможность ветвления шлейфа;

- отсутствие необходимости обрывать шлейф при извлечении извещателя из розетки.

Перспектива развития радиальных систем, на взгляд автора, заключается в совмещении в рамках одного прибора обычных пороговых шлейфов и опросных адресно-пороговых шлейфов сигнализации. По стоимости один адресно-пороговый извещатель, вероятно, будет сопоставим со стоимостью двух традиционных пороговых извещателей, но для небольших и средних объектов их применение позволит удешевить систему в целом. При наличии функции контроля исправности допускается установка одного извещателя в помещении вместо двух обычных пороговых.

Итак, в завершение статьи можно сделать следующие выводы:

- для малых и средних объектов радиальные системы ОПС с точки зрения затрат, надежности и функциональности являются наиболее рациональным решением;

- использование механизмов защиты от саботажа охранных зон потенциально снижает риск материальных потерь;

- верификация состояния пожарных извещателей, а также учет влияния переходных процессов в пожарных шлейфах способны минимизировать количество ложных сигналов о пожаре;

- применение двухпороговых пожарных шлейфов позволяет оптимизировать расходы на материалы и оборудование;

- перспективное направление развития радиальных систем ОПС: опросные адресно-пороговые системы.

Шлейф сигнализации (ШС) - это электрическая цепь, содержащая:

- датчики (ДС);

- соединительные провода;

- оконечные (ОУ), коммутационные, а также устройства контроля шлейфа (УКШ).

Это определение для проводного шлейфа, а на рисунке 1 приведены структурные схемы наиболее распространенных вариантов.

Хочу обратить ваше внимание на неоднозначность толкования состояния сухих контактов (реле) в "классическом" техническом понимании и использовании для средств охранной сигнализации. Корректно будет называть контакты нормально замкнутыми (НЗ) для устройства имеющего их замкнутыми в нерабочем состоянии. Для нормально разомкнутых (НР), естественно все наоборот.

Для датчиков (извещателей) сигнализации почему-то НЗ считается замкнутое состояние при включенном извещателе. Действительно, при включении извещателя и его переходе в состояние "норма" контакты замыкаются, но состояние это рабочее, а значит их надо считать НР. Для того, чтобы избежать путаницы лучше смотреть каким образом формируется сигнал тревоги:

- размыканием;

- или замыканием контактов реле.

В подавляющем большинстве датчиков используется первый вариант (рис.1а). Я так подробно на этом останавливаюсь для того, чтобы вы поняли принцип работы шлейфа сигнализации и охранной системы в целом. В режиме охраны, который характеризуется подачей на извещатели напряжения питания и отсутствием воздействий, вызывающих переход датчика в тревожное состояние, ШС представляет собой замкнутую цепь.

Для приемно контрольного прибора (ПКП) это является свидетельством того, что на контролируемом объекте все нормально. ПКП контролирует ток, протекающий по шлейфу и при отклонении его значения в большую и меньшую стороны формирует сигнал тревоги.

Для того, чтобы обеспечить требуемое значение тока в шлейф включается оконечное устройство - как правило, резистор. Оконечные устройства могут состоять из других элементов или их комбинаций, но для большинства охранных систем это не типично.

Кстати, в паспорте на контрольный прибор обязательно указывается какой элемент используется в качестве оконечного.

Чтобы в шлейфе возник ток на него надо подать напряжение. Это делает ПКП. На его клеммной колодке указана полярность подключения, которую иногда надо учитывать - об этом несколько позже.

Давайте посмотрим в каких случаях шлейф охранной сигнализации может разомкнуться.

- в результате воздействия на датчик, вызывающее его переход в состояние тревога;

- пропадании напряжения питания активных извещателей;

- обрыва или замыкания электрической цепи.

Первый режим свидетельствует об обнаружении проникновения (за исключением случаев ложных тревог). Остальные два являются результатом неисправности различных компонентов системы сигнализации. Кстати, если используются датчики, формирующие сигнал тревоги замыканием контактов (рис.2б), то в режиме "тревога" шлейф будет замкнут.

ВИДЫ И ТИПЫ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Классифицировать шлейфы можно по нескольким признакам, например:

- способу подключения к прибору;

- видам используемых извещателей.

В первом случае можно выделить два типа: радиальный (рис.2а) и кольцевой (рис.2б). Последний встречается достаточно редко и применяется, главным образом, в адресных системах пожарной сигнализации.

Если говорить про типы используемых датчиков, то можно говорить о пороговых шлейфах (рис.1а-б), резко изменяющих свои электрические параметры при переходе в режим "тревога" и адресных (рис.2в).

Про первые я уже говорил, а адресные шлейфы сигнализации давайте рассмотрим сейчас.

Называются они так благодаря используемым в них адресным датчикам сигнализации. В этом случае по одной двухпроводной линии передается информация о состоянии датчика (в цифровом виде) и подается напряжение питания. За счет уникального адреса каждый извещатель может быть однозначно идентифицирован системой.

В этом случае при подключении шлейфа соблюдение полярности, указанной на клеммах приемно-контрольного прибора и охранных датчиков обязательно. Кроме того, количество извещателей, подключаемых в адресный ШС ограничено и определяется техническими характеристиками прибора.

МОНТАЖ ОХРАННЫХ ШЛЕЙФОВ

Начнем с того, что шлейф сигнализации является слаботочной цепью и его монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих норм и правил. Основным из них является обеспечение при параллельной прокладке с силовыми цепями расстояния между ними не менее 50 см. Пересечение этих цепей допускается только под прямым углом и т.п.

Поскольку при прокладке ШС необходимо обеспечить его защиту от случайных повреждений, то не допускается прокладывать провода без их крепления к несущим конструкциям. Наиболее типичный пример как не надо делать и как это все равно делается - свободное размещение (протаскивание) шлейфов в запотолочном пространстве, например, за потолками "Армстронг".

Руководящие документы вневедомственной охраны предписывают во избежании провисов соединительных линий систем охранной сигнализации крепление их с шагом, по моему, 50 см. к стенам и потолку. При открытой прокладке это становится неактуальным, поскольку существуют электромонтажные коробы, гофрошланги, которые:

- во-первых, позволяют соблюсти правила прокладки шлейфов;

- во-вторых, упрощают и ускоряют процесс монтажа.

Помимо требований к монтажу шлейфов сигнализации как слаботочных цепей существуют и правила обеспечения надежности их последующей эксплуатации и удобства обслуживания . Здесь могут присутствовать некоторые противоречия.

Например, с точки зрения обслуживания, доступ к ШС должен быть максимально удобным, а с точки зрения безопасности - нужно предотвратить возможность несанкционированного доступа к проводам и датчикам.

Причем, если в охраняемое время проведение каких либо манипуляций со шлейфом затруднительно, то в период, когда система сигнализации отключена отключить часть шлейфа или датчиков для знающего человека не составит труда. Причем после этого сигнализация будет работать как раньше, только часть или все помещение окажется без охраны.

Для решения этой проблемы могут проводится такие мероприятия как:

- опломбирование (опечатывание) корпусов приборов, распределительных коробок, мест возможного вскрытия электромонтажных коробов;

- скрытый монтаж датчиков сигнализации;

- установка устройств контроля шлейфа.

Первые два пункта достаточно очевидны. Устройство же контроля ШС позволяет определить его обрыв. С одной стороны, оно может свидетельствовать о неисправности шлейфа, с другой - подскажет что часть шлейфа отключена. Подключение УКШ производится в самой дальней от приемно-контрольного прибора точке и его визуальный контроль должен производиться каждый раз при сдаче объекта под охрану.

Однако, сказанное относится к охранным системам, установленным в местах с пребыванием большого количества посторонних лиц: магазинах, офисах и пр. Риск подобных вмешательств в сигнализацию установленную на даче , в частном доме или квартире практически отсутствует.

* * *

© 2014-2020 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.