В двух субъединиц рибосом содержится. Рибосомы эукариот и прокариот, сходства и различия. Отличия в строении рибосом прокариотов и эукариотов

Рибосома - важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром 100-200 ангстрем, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК. Этот процесс называется трансляцией.

В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматического ретикулума, хотя могут быть локализованы и в неприкрепленной форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой . Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре - ядрышке.

Рибосомы представляют собой нуклеопротеид, в составе которого отношение РНК/белок составляет 1:1 у высших животных и 60-65:35-40 у бактерий. Рибосомная РНК составляет около 70 % всей РНК клетки. Рибосомы эукариот включают четыре молекулы рРНК, из них 18S, 5.8S и 28S рРНК синтезируются в ядрышке РНК полимеразой I в виде единого предшественника (45S), который затем подвергается модификациям и нарезанию. 5S рРНК синтезируется РНК полимеразой III в другой части генома и не нуждаются в дополнительных модификациях. Почти вся рРНК находится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания структуры; при удалении ионов магния рибосома подвергается диссоциации на субъединицы.

Константа седиментации (скорость оседания в ультрацентрифуге) рибосом эукариотических клеток равняется 80S (большая и малая субъединицы 60S и 40S, соответственно), бактериальных клеток (а также митохондрий и пластид) - 70S (большая и малая субъединицы 50S и 30S, соответственно).

Трансляция - синтез белка рибосомой на основе информации, записанной в матричной РНК (мРНК). мРНК связывается с малой субъединицей рибосомы, когда происходит узнавание 3"-концом 16S рибосомной РНК комплементарной последовательности Шайн-Далгарно, расположенной на 5"-конце мРНК (у прокариот), а также позиционирование стартового кодона (как правило, AUG) мРНК на малой субъединице. У эукариот малая субчастица рибосомы связывается также с помощью кэпа, на конце мРНК. Ассоциация малой и большой субъединиц происходит при связывании формилметионил-тРНК (fMET-тРНК) и участии факторов инициации (IF1, IF2 и IF3 у прокариот; их аналоги и дополнительные факторы участвуют в инициации трансляции у эукариотических рибосом). Таким образом, распознавание антикодона (в тРНК) происходит на малой субъединице.

После ассоциации, fMET-тРНК находится в P- (peptidyl-) сайте каталитического(пептидил-трансферазного) центра рибосомы. Следующая тРНК, несущая на 3"-конце аминокислоту и комплементарная второму кодону на мРНК, помещается с помощью фактора EF-Tu в А- (aminoacyl-) сайт каталитического центра рибосомы. Затем, образуется пептидная связь между формилметионином (связанным с тРНК, находящейся в Р-сайте) и аминокислотой, принесенной тРНК, находящейся в А-сайте. Механизм катализа образования пептидной связи в пептидил-трансферазном центре до сих пор полностью не ясен. На данный момент существует несколько гипотез, объясняющих детали этого процесса: 1. Оптимальное позиционирование субстратов (induced fit), 2. Исключение из активного центра воды, способной прервать образование пептидной цепи посредством гидролиза , 3. Участие нуклеотидов рРНК (таких как А2450 и А2451) в переносе протона, 4. Участие 2"-гидроксильной группы 3"-концевого нуклеотида тРНК (А76) в переносе протона ;. Высокая эффективность катализа достигается взаимодействием этих факторов.

Вопрос №49. Образоваине и роль рибосом в клетке.

Рибосомы

- цитоплазматические органеллы, на которых происходит синтез белка. Рибосомы могут функционировать только в комплексе с двумя другими типами РНК - транспортной РНК, доставляющей аминокислоты к строящейся молекуле белка, и матричной РНК, служащей источником информации, необходимой для сборки заданной последовательности аминокислот.

Таким образом, рибосому

можно сравнить с мастерской по производству белковых молекул.

Образование рибосом в ядрышках . Гены, отвечающие за синтез рибосомной РНК, располагаются в пяти парах хромосом и представлены в виде множества копий, что позволяет одновременно синтезировать большое количество рибосомной РНК, необходимой для реализации клеточных функций.

Сформировавшиеся рибосомы накапливаются в ядрышках- специализированных структурах ядра, связанных с хромосомами. Если клетка синтезирует много белка, в ней образуется большое количество рибосомной РНК, поэтому ядрышки в этой клетке крупные. Напротив, в клетках, синтезирующих мало белка, ядрышки бывают даже не видны. Рибосомная РНК в ядрышках связывается с рибосомными белками с образованием глобулярных частиц, представляющих собой отдельные субъединицы рибосомы. Эти субъединицы отделяются от ядрышка, выходят из ядра через поры ядерной мембраны и распределяются почти по всей цитоплазме. Попав в цитоплазму, субъединицы собираются в зрелую функционирующую рибосому. Зрелых рибосом в ядре нет, поэтому синтез белка осуществляется только в цитоплазме клетки.

Роль рибосом: служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК. Этот процесс называется трансляцией

Вопрос 50:Морфология ядерных структур.

| Приведенный в главе 2 краткий обзор основных процессов, связанных с синтезом белка, в принципе одинаковых у всех форм живого, указывает на особое значение клеточного ядра. Ядро осуществляет две группы общих функций: одну, связанную собственно с хранением генетической информации, другую - с ее реализацией, с обеспечением синтеза белка. В первую группу входят процессы, связанные с поддержанием наследственной информации в виде неизменной структуры ДНК. Эти процессы связаны с наличием так называемых репарационных ферментов, ликвидирующих спонтанные повреждения молекулы ДНК (разрыв одной из цепей ДНК, часть радиационных повреждений), что сохраняет строение молекул ДНК практически неизменным в ряду поколений клеток или организмов. Далее, в ядре происходит воспроизведение или редупликация и разъединение (сегрегация) молекул ДНК, что дает возможность двум клеткам получить совершенно одинаковые и в качественном и количественном смысле объемы генетической информации. В ядре эукариот происходят процессы изменения и рекомбинации генетического материала, что наблюдается во время мейоза (кроссинговер). Наконец, ядра непосредственно участвуют в процессах распределения молекул ДНК при делении клеток. Другой группой клеточных процессов, обеспечивающихся активностью ядра, является создание собственного аппарата белкового синтеза. Это не только синтез, транскрипция, на молекулах ДНК разных информационных РНК, но также транскрипция всех видов трансферных РНК и рибосомных РНК. В ядрах эукариотических клеток происходит «созревание» (процессинг, сплайсинг) первичных транскриптов. В ядре эукариот происходит также образование субъединиц рибосом путем комплексирования синтезированных в ядрышке рибосомных РНК с рибосомными белками, которые синтезируются в цитоплазме и переносятся в ядро. Таким образом, ядро представляет собой не только вместилище генетического материала, но и место, где этот материал воспроизводится и функционирует. Поэтому выпадение или нарушение любой из перечисленных выше функций гибельно для клетки в целом. Так, нарушение репарационных процессов будет приводить к изменению первичной структуры ДНК и автоматически к изменению структуры белков, что непременно скажется на их специфической активности, которая может просто исчезнуть или измениться так, что не будет обеспечивать клеточные функции, в результате чего клетка погибает. Нарушения редупликации ДНК приведут к остановке размножения клеток или к появлению клеток с неполноценным набором генетической информации, что тоже гибельно для клеток. К такому же результату приведет нарушение процессов распределения генетического материала (молекул ДНК) при делении клеток. Выпадение в результате поражения ядра или в случае нарушений каких-либо регуляторных процессов синтеза любой формы РНК автоматически приведет к остановке синтеза белка в клетке ли к грубым его нарушениям. Все это указывает на ведущее значение ядерных структур в процессах, связанных с синтезом нуклеиновых кислот и белков - основных функционеров в жизнедеятельности клетки. Однако, что необходимо еще раз подчеркнуть, что функционирование ядра как системы хранения и реализации генетической информации сопряжено, неразрывно связано, с другими функциональными системами клетки, которые обеспечивают работу ядра специальными белками, потоком предшественников, энергией и пр. |

Вопрос 51. Роль ядерных структур в жизнедеятельности клетки

Приведенный в главе 2 краткий обзор основных процессов, связанных с синтезом белка, в принципе одинаковых у всех форм живого, указывает на особое значение клеточного ядра. Ядро осуществляет две группы общих функций: одну, связанную собственно с хранением генетической информации, другую - с ее реализацией, с обеспечением синтеза белка.

В первую группу входят процессы, связанные с поддержанием наследственной информации в виде неизменной структуры ДНК. Эти процессы связаны с наличием так называемых репарационных ферментов, ликвидирующих спонтанные повреждения молекулы ДНК (разрыв одной из цепей ДНК, часть радиационных повреждений), что сохраняет строение молекул ДНК практически неизменным в ряду поколений клеток или организмов. Далее, в ядре происходит воспроизведение или редупликация и разъединение (сегрегация) молекул ДНК, что дает возможность двум клеткам получить совершенно одинаковые и в качественном и количественном смысле объемы генетической информации. В ядре эукариот происходят процессы изменения и рекомбинации генетического материала, что наблюдается во время мейоза (кроссинговер). Наконец, ядра непосредственно участвуют в процессах распределения молекул ДНК при делении клеток.

Другой группой клеточных процессов, обеспечивающихся активностью ядра, является создание собственного аппарата белкового синтеза. Это не только синтез, транскрипция, на молекулах ДНК разных информационных РНК, но также транскрипция всех видов трансферных РНК и рибосомных РНК. В ядрах эукариотических клеток происходит «созревание» (процессинг, сплайсинг) первичных транскриптов. В ядре эукариот происходит также образование субъединиц рибосом путем комплексирования синтезированных в ядрышке рибосомных РНК с рибосомными белками, которые синтезируются в цитоплазме и переносятся в ядро. Таким образом, ядро представляет собой не только вместилище генетического материала, но и место, где этот материал воспроизводится и функционирует. Поэтому выпадение или нарушение любой из перечисленных выше функций гибельно для клетки в целом. Так, нарушение репарационных процессов будет приводить к изменению первичной структуры ДНК и автоматически к изменению структуры белков, что непременно скажется на их специфической активности, которая может просто исчезнуть или измениться так, что не будет обеспечивать клеточные функции, в результате чего клетка погибает. Нарушения редупликации ДНК приведут к остановке размножения клеток или к появлению клеток с неполноценным набором генетической информации, что тоже гибельно для клеток. К такому же результату приведет нарушение процессов распределения генетического материала (молекул ДНК) при делении клеток. Выпадение в результате поражения ядра или в случае нарушений каких-либо регуляторных процессов синтеза любой формы РНК автоматически приведет к остановке синтеза белка в клетке ли к грубым его нарушениям.

Все это указывает на ведущее значение ядерных структур в процессах, связанных с синтезом нуклеиновых кислот и белков - основных функционеров в жизнедеятельности клетки.

Однако, что необходимо еще раз подчеркнуть, что функционирование ядра как системы хранения и реализации генетической информации сопряжено, неразрывно связано, с другими функциональными системами клетки, которые обеспечивают работу ядра специальными белками, потоком предшественников, энергией и пр.

Вопсро 52. Структура ядрышка. Ядрышко - источник рибосом. Строение рибосом. Амплификация ядрышек.

Внутри интерфазных ядер как при витальных наблюдениях, так и на фиксированных и окрашенных препаратах видны мелкие, обычно шаровидные тельца - ядрышки. В живых клетках они выделяются на фоне диффузной организации хроматина. Ядрышки являются наиболее плотными структурами в клетке. Ядрышки обнаруживаются практически во всех ядрах эукариотических клеток. Это говорит об обязательном присутствии этого компонента в клеточном ядре.

В клеточном цикле ядрышко присутствует в течение всей интерфазы: в профазе по мере компактизации хромосом во время митоза оно постепенно исчезает, и отсутствует в мета- и анафазе, и вновь появляется в середине телофазы, чтобы сохраняться вплоть до следующего митоза, или до гибели клетки.

Ядрышки представлялись как структурное выражение хромосомной активности. Ядрышки содержат РНК, стала понятна их «базофилия», сродство к основным красителям, из-за кислой природы РНК. По данным цитохимических и биохимических исследований основным компонентом ядрышка является белок: на его долю приходится до 70-80% от сухого веса. Такое большое содержание белка и определяет высокую плотность ядрышек. Кроме белка в составе ядрышка обнаружены были нуклеиновые кислоты: РНК (5-14%) и ДНК (2-12%).

Рибосома представляет собой элементарную клеточную машину синтеза любых белков клетки. Все они построены в клетке одинаково, имеют одинаковую молекулярную композицию, выполняют одинаковую функцию - синтез белка - поэтому их можно так же считать клеточными органоидами. В отличие от других органоидов цитоплазмы (пластид, митохондрий, клеточного центра, мембранной вакуолярной системы и др.) они представлены в клетке огромным числом: за клеточный цикл их образуется 1 х 10 7 штук. Поэтому основная масса клеточной РНК представляет собой именно рибосомную РНК. РНК рибосом относительно стабильна, рибосомы могут существовать в клетках культуры ткани в течение нескольких клеточных циклов. В печеночных клетках время полужизни рибосом составляет 50-120 часов.

Рибосомы - это сложные рибонуклеопротеидные частицы, в состав которых входит множество молекул индивидуальных (неповторенных) белков и несколько молекул РНК, Рибосомы прокариот и эукариот по своим размерам и молекулярным характеристикам отличаются, хотя и обладают общими принципами организации и функционирования. К настоящему времени методом рентгеноструктурного анализа высокого разрешения полностью расшифрована структура рибосом.

Амплифицированные ядрышки - гены рРНК мб избыточно реплицированы. При этом дополнительная репликация генов рРНК происходит в целях обеспечения продукции большого количества рибосом. В результате такого сверхсинтеза генов рРНК их копии могут становиться свободными, экстрахромосомными. Эти внехромосомные копии генов рРНК могут функционировать независимо, в результате чего возникает масса свободных дополнительных ядрышек, но уже не связанных структурно с ядрышкообразующими хромосомами. Это явление получило название амплификации генов рРНК. подробно изучено на растущих ооцитах амфибий.

У X. laevis амплификация рДНК, происходит в профазеI. В этом случае количество амплифицированной рДНК (или генов рРНК) становится в 3000 раз больше того, что приходится

на гаплоидное количество рДНК, и соответствует 1,5х106 генов рРНК. Эти сверхчисленные внехромосомные копии и образуют сотни дополнительных ядрышек в растущих ооцитах. В среднем же на одно дополнительное ядрышко приходится несколько сот или тысяч генов рРНК.

Амплифицированные ядрышки встречаются также в ооцитах насекомых. У окаймленного плавунца в ооцитах обнаружено 3х106 экстрахромосомных копий генов рРНК.

После периода созревания ооцита при его двух последовательных делениях дополнит ядрышки в состав митотических хромосом не входят, они отделяются от новых ядер и деградируют.

У Tetrachymena pyriformis в гаплоидном геноме микронуклеуса единственный ген рРНК. В макронуклеусе ~200 копий.

У дрожжей экстрахромосомные копии генов рРНК - циклические ДНК l~3 мкм, сод один ген рРНК.

Вопрос 53. Ядро-система хранения, воспроизведение и реализации генетического материала.

Форма ядра - сферическая, эллипсовидная, реже лопастная, бобовидная и др. Диаметр ядра - обычно от 3 до 10 мкм.

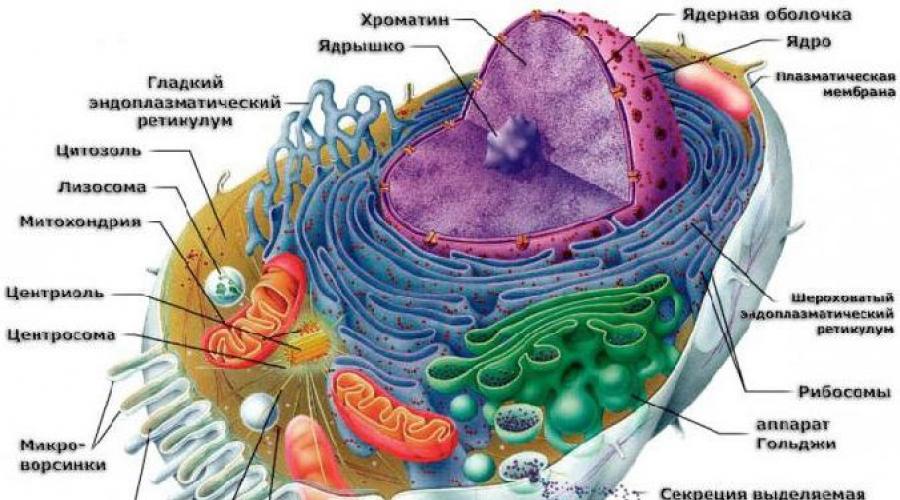

Ядро отграничено от цитоплазмы двумя мембранами (каждая из них имеет типичное строение). Между мембранами - узкая щель, заполненная полужидким веществом. В некоторых местах мембраны сливаются друг с другом, образуя поры (3), через которые происходит обмен веществ между ядром и цитоплазмой. Наружная ядерная (1) мембрана со стороны, обращенной в цитоплазму, покрыта рибосомами, придающими ей шероховатость, внутренняя (2) мембрана гладкая. Ядерные мембраны являются частью мембранной системы клетки: выросты наружной ядерной мембраны соединяются с каналами эндоплазматической сети, образуя единую систему сообщающихся каналов.

Кариоплазма (ядерный сок, нуклеоплазма) - внутреннее содержимое ядра, в котором располагаются хроматин и одно или несколько ядрышек. В состав ядерного сока входят различные белки (в том числе ферменты ядра), свободные нуклеотиды.

Ядрышко (4) представляет собой округлое плотное тельце, погруженное в ядерный сок. Количество ядрышек зависит от функционального состояния ядра и варьирует от 1 до 7 и более. Ядрышки обнаруживаются только в неделящихся ядрах, во время митоза они исчезают. Ядрышко образуется на определенных участках хромосом, несущих информацию о структуре рРНК. Такие участки называются ядрышковым организатором и содержат многочисленные копии генов, кодирующих рРНК. Из рРНК и белков, поступающих из цитоплазмы, формируются субъединицы рибосом. Таким образом, ядрышко представляет собой скопление рРНК и рибосомальных субъединиц на разных этапах их формирования

Органеллы клетки, состоящие из белков и РНК и отвечающие за синтез белков, называются рибосомами. Количество рибосом в одной клетке сильно варьирует в зависимости от потребностей и может достигать нескольких миллионов.

Строение

Важнейшей органеллой клетки является ядро. Оно содержит генетическую информацию и ядрышко, где образуются рибосомы. Синтезированные рибосомы через поры ядерной мембраны попадают либо на эндоплазматическую сеть, либо в цитоплазму. В зависимости от расположения в эукариотической клетке выделяют два вида рибосом:

- связанные - располагаются на эндоплазматической сети (шероховатый вид);

- свободные - располагаются в цитозоле.

Гладкая ЭПС образуется после освобождения от рибосом. В растительных клетках гладкая ЭПС формирует провакуоли, из которых затем образуются вакуоли.

Рис. 1. Расположение рибосом в клетке.

Рибосомы - немембранные органеллы, имеющие округлую форму и состоящие из двух частей - субъединиц (большой и малой), каждая из которых представляет собой смесь рибосомальной РНК (рРНК) и белков. С химической точки зрения рибосома - нуклеопротеид, состоящий из нуклеиновых кислот и протеинов.

Рис. 2. Строение рибосом.

Связанные и свободные рибосомы называются цитоплазматическими рибосомами. Также существуют собственные рибосомы митохондрий и пластид. Они отличаются меньшим количеством белков и рРНК.

Различают четыре разновидности молекул РНК рибосомы:

ТОП-3 статьи которые читают вместе с этой

- 18S-РНК - содержит 1900 нуклеотидов;

- 5S-РНК - содержит 120 нуклеотидов;

- 5,8S-РНК - состоит из 160 нуклеотидов;

- 28S-РНК - состоит из 4800 нуклеотидов.

Малая частица рибосомы образована 30-35 белками и 18S-РНК. В большую субчастицу входит 45-50 белков и 5S-, 5,8S-, 28S-РНК.

В нерабочем состоянии части рибосом разъединены. Они соединяются с помощью информационной (матричной) РНК, обхватывая её с двух сторон. При синтезе белка рибосомы объединяются, образуя комплексы - полисомы или полирибосомы, связанные мРНК и напоминающие бусины на нитке.

Рибосомы прокариот меньше, чем эукариот. Диаметр рибосом клетки человека, животных, растений и грибов - 25-30 нм, бактерий - 15-20 нм.

Синтез белка

Главная функция рРНК - синтез белка и аминокислот.

Биосинтез белков включает два процесса:

- транскрипцию;

- трансляцию.

Транскрипция происходит с участием ДНК. Генетическую информацию считывает фермент РНК-полимераза, образуя мРНК. Далее начинается процесс трансляции, происходящий на рибосомах.

Этот процесс разделяется на три этапа:

- инициацию - начало синтеза;

- элонгацию - биосинтез;

- терминацию - завершение синтеза, отделение рибосомы.

При инициации происходит сборка рибосомы. Контактные части субъединиц называются активными центрами, между которыми располагается :

- мРНК в качестве «шаблона» синтеза;

- тРНК, осуществляющая перенос аминокислот на синтезируемую цепь;

- синтезируемый пептид, состоящий из аминокислот.

В процессе элонгации происходит удлинение полипептидной цепи за счёт присоединения аминокислот. Цепь отсоединяется от рибосомы на стадии терминации благодаря стоп-кодону - единицы генетического кода, шифрующего прекращение синтеза белка.

Рис. 3. Общая схема синтеза белка на рибосоме.

Биосинтез требует энергетических затрат. При присоединении одной аминокислоты расходуется по две молекулы АТФ (аденозинтрифосфата) и ГТФ (гуанозинтрифосфата). Кроме того, ГТФ тратится на процессы инициации и терминации.

Что мы узнали?

Из урока 9 класса кратко узнали о строении и функции рибосомы. Это важные органоиды клетки, осуществляющие биосинтез белка путём считывания информации с мРНК. Рибосомы образованы двумя частями (большой и малой), каждая из которых состоит из рибонуклеиновой кислоты и белков.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.6 . Всего получено оценок: 110.

Рибосома, функции которой будут рассмотрены в этой статье, - это частица, которая расположена непосредственно внутри клетки. Основная функция этой частицы - биосинтез белка. Основная, но не единственная.

Если говорить о вкладе русских ученых в изучении рибосомы, то стоит выделить работу биохимика академика А. С. Спирина.

Внешний вид рибосомы и ее другие особенности

Если внимательно рассмотреть клетку на электронных микрофотографиях, то можно увидеть небольшие частицы, расположенные в цитоплазме. Этими частицами и являются рибосомы.

Название «рибосома» состоит из двух частей. Первая походит от «рибонуклеиновая кислота», а вторая в переводе с греческого «сома» - тело.

Размер рибонуклеиновых частиц клетки колеблется в пределах 15-20 нм, а количество их полностью зависит от процесса биосинтеза белка, а именно - его интенсивности. Как правило, рибосом может быть около 5000 штук, в некоторых случаях - до 90 000. Если говорить о массе этого количества частиц, она порой может доходить до четверти массы самой клетки.

Форма рибосомы больше напоминает сферу, но однозначно констатировать этот факт невозможно. А вот функция рибосом в клетке связана с биосинтезом белка, и это подтвержденный факт.

По своей химической природе эти частицы относятся к нуклеопротеидам (комбинация нуклеиновых кислот с белком), которые состоят из рибонуклеиновой кислоты.

Прокариотический тип

Существует два типа рибосомы, строение и функции которых немного отличаются друг от друга.

Первый тип характерен для клеток бактерий и зеленых водорослей, то есть прокариотических организмов. Ее название - 70S рибосома, функции она выполняет все те же. Число в названии означает коэффициент седиментации (величина, которая определяет размер и форму макромолекул, а также скорость осаждения определенной микрочастицы, в данном случае рибосомы, в достаточно сильном гравитационном поле). Для этого типа он составляет 70 единиц Сведберга. Данные рибосомы состоят из двух неравноправных частиц: 30S и 50S. В первой составляющей находится одна молекула белка, во второй - две молекулы РНК. Основная функция, которую выполняют молекулы белка, входящие в состав рибосомы - структурная.

Эукариотический тип

Второй тип рибосом был обнаружен в клетках эукариотов (растительные или же животные организмы, у которых в клетках присутствует четко выраженное ядро). Название этой субчастицы - 80S. Рибосомы, функции которых заключаются в синтезе белка данного класса, состоят из равных частей РНК и белка. Но все те же две неравные субъединицы есть и в них (60S и 40S).

Рибосомы: строение и функции

Рибосома состоит из двух неравных субъединиц.

Большая субчастица, в свою очередь, состоит из:

- одной молекулы рибосомальной РНК, которая является высокополимерной;

- одной молекулы РНК, которая является низкополимерной;

- некоторого количества молекул белка, как правило, их около трех десятков.

Что касается меньшей субчастицы, то тут немного проще. В ее состав входят:

- молекула высокополимерной РНК;

- несколько десятков молекул белка, как правило, около 40 штук (молекулы при этом разнообразные по структуре и форме).

Молекула высокополимерной РНК необходима для того, чтобы все присутствующие белки соединить в одну целостную рибонуклеопротеидную составляющую клетки.

В процессе выполнения основной своей функции, то есть во время синтеза белка, рибосома выполняет и ряд дополнительных:

- Связка, а также удержание всех составляющих так называемой белоксинтезирующей системы. Принято называть данную функцию информационной, или матричной. Рибосома функции эти распределяет между двумя своими субчастицами, каждая из которых выполняет свою определенную задачу в данном процессе.

- Рибосомы выполняют функцию каталитическую, которая заключается в образовании особой пептидной связи (амидная связь, которая возникает как при образовании белков, так и при возникновении пептидов). Сюда же можно отнести и гидролиз ГТФ (субстрата для синтеза РНК). За выполнение этой функции отвечает большая субъединица рибосомы. Именно в ней находятся специальные участки, в которых и происходит процесс синтеза пептидной связи, а также центр необходимый для гидролиза ГТФ. Помимо этого именно большая субъединица рибосомы во время биосинтеза белка удерживает на себе цепь, которая постепенно вырастает.

- Выполняет рибосома функции механического передвижения субстратов, к коим относятся иРНК и тРНК. Иными словами, они отвечают за транслокацию.

В качестве заключения

Буквально каждая из субъединиц рибосомы, как большая, так и маленькая, может проявлять в некоторой степени те функции, которые непосредственно с ней связаны, отдельно от своей «соседки». Однако выполнять функцию транслокации может лишь рибосома в полном составе.

Можно смело сказать, что существует четкое разделение функций между частицами рибосомы. Малая часть отвечает за выполнение приема, а также расшифровку генетической информации. А вот большая частица принимает непосредственное участие в транслитерации.

Рибосомы — внутриклеточные органеллы диаметром 20—22 нм, осуществляющие биосинтез белка. Они обнаружены в клетках всех живых организмов. Форма рибосом близка к сферической. Для клеток прокариот (бактерий, синезеленых водорослей), а также для хлоропластов и митохондрий эукариот характерны 70 S рибосомы; в цитоплазме всех эукариот обнаружены 80 S рибосомы. S — показатель скорости осаждения (седиментации), чем больше число S, тем выше скорость осаждения. Расположение рибосом в цитоплазме может быть свободным, но чаще всего они связаны с ЭПС, образуя полисомы (объединения ри-босом в цитоплазме может быть свободным, но чаще всего они связаны с ЭПС, образуя полисомы (объединения рибосом с помощью информационной РНК).

Состав и строение рибосом . Рибосомы состоят из двух субчастиц: большой и малой. Большая субъединица каждой рибосомы прикреплена к мембране самой шероховатой ЭПС, а малая выступает в цитоплазматический матрикс. Малая объединяет 1 молекулу рРНК и 33 молекулы различных белков, большая — три молекулы рРНК и около 40 белков. рРНК (рибосомная) выполняет функцию каркаса для белков (выполняют структурную и ферментативную роль), а также обеспечивает связывание рибосом с определенной нуклеотидной последовательностью иРНК (информационная РН К). Образование

рибосом в клетках идет путем самосборки из предварительно синтезированных РНК и белков. Предшественники рибосомальной РНК синтезируются в ядрышке на ДНК ядрышка.

Функции рибосом:

. специфическое связывание и удержание компонентов белоксинтезирующей системы (информационной РНК; транспортных РНК, (ГТФ) и белковых факторов трансляции);

. каталитические функции (образование пептидной связи, гидролиз гуанозинтрифосфата);

. функции механического перемещения субстратов (информационной и транспортных РНК), или транслокации.

Трансляция — процесс образования полипептидной цепи на матрице и РНК. Синтез белковых молекул происходит на рибосомах, расположенных либо свободно в цитоплазме, либо на шероховатом ЭПР.

Этапы трансляции (рис. 13):

Рис. 13. Схема трансляции

Последовательные стадии синтеза полипептида:

. малая субъединица рибосомы соединяется с мет тРНК, затем с иРНК;

. рибосома перемешается вдоль и РНК, что сопровождается многократным повторением цикла присоединения очередной аминокислоты к растущей полипептидной цепи;

. рибосома достигает одного из стоп-кодонов иРНК, полипептидная цепь высвобождается и отделяется от рибосомы.

Активация аминокислот. Каждая из 20 аминокислот белка соединяется ковалентными связями к определенной тРНК, используя энергию АТФ. Реакция катализуется специализированным ферментом, требующими присутствия ионов магния — аминоацил-тРНК-синтетазой.

Инициация белковой цепи. В малой субъединице рибосомы различают функциональный центр с двумя участками — пептидильным (Р-участок) и аминоацильный (А-участок). В первой позиции находится тРНК, несущая определенную аминокислоту, во второй располагается тРНК, которая нагружена цепочкой аминокислот. 5"-конец иРНК, который содержит информацию о данном белке, связывается с Р-участком малой частицей рибосомы и с инициирующей аминокислотой (у прокариот формилметионин; у эукариот — метионин), прикрепленной к соответствующей тРНК. тРНК комплементарна с находящимся в составе иРНК триплетом, сигнализирующим о начале белковой цепи.

Элонгация представляет собой циклически повторяющиеся события, при которых происходит удлинение пептида. Полипептидная цепь удлиняется за счет последовательного присоединения аминокислот, каждая из которых доставляется к рибосоме и встраивается в определенное положение при помощи соответствующей тРНК. Между аминокислотой из пептидной цепочки и аминокислотой, соединенной с тРНК, образуется пептидная связь. Рибосома продвигается вдоль мРНК и тРНК с цепочкой аминокислот попадает в А-участок. Такая последовательность событий повторяется до тех пор, пока рибосомы не поступят в кодон-терминатор, для которого не существует соответствующей тРНК.

Терминация. После завершения синтеза цепи, о чем сигнализирует т.н. стоп-кодон иРНК (УАА, УАГ, УГА). При этом к последней аминокислоте в пептидной цепи присоединяется вода и ее карбоксильный конец отделяется от тРНК, а рибосома распадается на две субчастицы.

Синтез пептида происходит не одной рибосомой, а несколькими тысячами, которые образуют комплекс — полисому.

Сворачивание и процессинг. Чтобы принять обычную форму, белок должен свернуться, образуя при этом определенную пространственную конфигурацию. До или после сворачивания полипептид может претерпевать процессинг, осуществляющийся ферментами и заключающийся в удалении лишних аминокислот, присоединении фосфатных, метальных и других групп и т. п.

Для всех живых организмов характерно исключи тельно упорядоченное строение. Эта упорядоченность определяется генетической информацией, записанной у каждого организма в виде определенной и строгой специфической последовательности нуклеотидов ДНК. У прокариотов наследственная информация находится в ядерном веществе (бактериальной хромосоме), а у эука риотов - в ядре. Именно ядро, благодаря наличию в нем ДНК, является информационным центром эукарио тической клетки, местом хранения и воспроизводства наследственной информации, которая определяет все признаки данной клетки и организма в целом и служит центром управления обмена веществ в клетке.

Ядро - важнейший органоид клетки. Большинство клеток имеет одно ядро. Нередко в клетке содержит ся два-три (например, в клетках печени) и более ядер. По форме ядро бывает шаровидным, линзовидным, вере теновидным или многолопастным.

От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой, состоящей из двух мембран. Пространство между мембранами называется перинуклеарным. Наружная мембрана переходит непосредственно в эндоплазматическую сеть. Обмен веществ между ядром и цитоплазмой осуществляется двумя основными путями. Во-первых, ядерная оболочка пронизана многочисленными порами, через которые происходит обмен молекулами между ядром и цитоплазмой. Во-вторых, вещества из ядра в цитоплазму и обратно могут попадать посредством отшнуровывания выпячиваний и выростов ядерной оболочки.

Внутреннее содержимое ядра подразделяют на кариоплазму (ядерный сок), хроматин и ядрышко.

Кариоплазма представлена гелеобразным матриксом (РНК, белки, свободные нуклеотиды и другие вещества), в котором располагаются хроматин и одно или несколько ядрышек.

Хроматин представляет собой молекулы ДНК, связанные с белками. Он может находиться в виде тонких, неразличимых в световой микроскоп нитей (эухроматин) и в виде глыбок, лежащих главным образом по периферии ядра (гетерохроматин). Различная степень конденсации (спирализации) хроматина обусловлена разной генетической активностью расположенных в нем участков ДНК.

Ядрышко - плотное округлое тельце, не ограниченное мембраной. Число ядрышек в ядре колеблется от одного до пяти, семи и более. Ядрышко не являет ся самостоятельной структурой ядра. Оно образуется вокруг участка хромосомы, в котором закодирована информация о структуре рРНК. Этот участок хромо сомы называется ядрышковым организатором, на нем происходит синтез рРНК. Кроме рРНК в ядрышке формируются субъединицы рибосом (рРНК соединяется с белковыми молекулами). Таким образом, ядрышко - это скопление рРНК и субъединиц рибосом на разных этапах формирования, в основе которого лежит участок хромосомы - ядрышковый организатор. Главными функциями ядра являются:

1) хранение генетической информации и передача ее дочерним клеткам в процессе деления;

2) управление обменом веществ клетки путем определения, какие белки, в какое время и в каких количествах должны синтезироваться. Это осуществляется путем синтеза иРНК и реализации генетической информации в ходе трансляции.

Все клетки, имеющие ядра, называются эукариоти ческими, а организмы с такими клетками - эукариотами. К ним относятся растения, животные, протисты и грибы.

Рибосомы (рис. 1) присутствуют в клетках как эукариот, так и прокариот, поскольку выполняют важную функцию в биосинтезе белков. В каждой клетке имеются десятки, сотни тысяч (до нескольких миллионов) этих мелких округлых органоидов. Это округлая рибонуклеопротеиновая частица. Диаметр ее составляет 20-30 нм. Состоит рибосома из большой и малой субъединиц, которые объединяются в присутствии нити м-РНК (матричной, или информационной, РНК). Комплекс из группы рибосом, объединенных одной молекулой м-РНК наподобие нитки бус, называется полисомой . Эти структуры либо свободно расположены в цитоплазме, либо прикреплены к мембранам гранулярной ЭПС (в обоих случаях на них активно протекает синтез белка).

Рис.1. Схема строения рибосомы, сидяшей на мембране эндоплазматической сети: 1 - малая субъединииа; 2 иРНК; 3 - аминоацил-тРНК; 4 - аминокислота; 5 - большая субъединица; 6 - - мембрана эндоплазматической сети; 7 - синтезируемая полипептидная цепь

Полисомы гранулярной ЭПС образуют белки, выводимые из клетки и используемые для нужд всего организма (например, пищеварительные ферменты, белки женского грудного молока). Кроме этого, рибосомы присутствуют на внутренней поверхности мембран митохондрий, где также принимают активное участие в синтезе белковых молекул.

Рибосомы, внутриклеточные частицы, осуществляющие биосинтез белка

В процессе функционирования (т. е. синтеза белка)

Рибосомы осуществляет несколько функций:

1) специфическое связывание и удержание компонентов белоксинтезирующей системы [информационная, или матричная, РНК (иРНК): аминоацил-тРНК; пептидил-тРНК; гуанозинтрифосфат (ГТФ); белковые факторы трансляции EF - Т и EF - G]:

2) каталитические функции (образование пептидной связи, гидролиз ГТФ): 3) функции механического перемещения субстратов (иРНК, тРНК), или транслокации. Функции связывания (удержания) компонентов и катализа распределены между двумя рибосомными субчастицами. Малая рибосомная субчастица содержит участки для связывания иРНК и аминоацил-тРНК и, по-видимому, не несёт каталитических функций. Большая субчастица содержит каталитический участок для синтеза пептидной связи, а также центр, участвующий в гидролизе ГТФ: кроме того, в процессе биосинтеза белка она удерживает на себе растущую цепь белка в виде пептидил-тРНК.

Каждая из субъединиц может проявить связанные с ней функции отдельно, без связи с другой субчастицей. Однако ни одна из субчастиц в отдельности не обладает функцией транслокации, осуществляемой только полной Рибосомы