Древние цивилизации на территории сирии. История сирии

Чтобы разобраться в особенностях противостояния в Сирии, необходимо хотя бы кратко понять историю страны, ее религиозно-национальную и социальные структуры. Сирия древнее государство в восточной части Средиземноморья на перекрестке и путей из Месопотамии, Малой Азии и Закавказья, Палестины и Египта, и прочих стран.

На ее территории происходило столь частое перемещение народов, бушевало столько войн и конфликтов, что их «угли» тлеют до сих пор. Многие особенности разделения населения по этно-религиозному признаку оказывают сильнейшее влияние на жизненный уклад, политическую и религиозную жизнь в стране. По нескольким причинам. Сирия относительно недавно вышла из средневековья, а в некоторых аспектах жизни сказываются и архаические черты общинного строя. До сих пор часть арабов делится по племенному признаку.

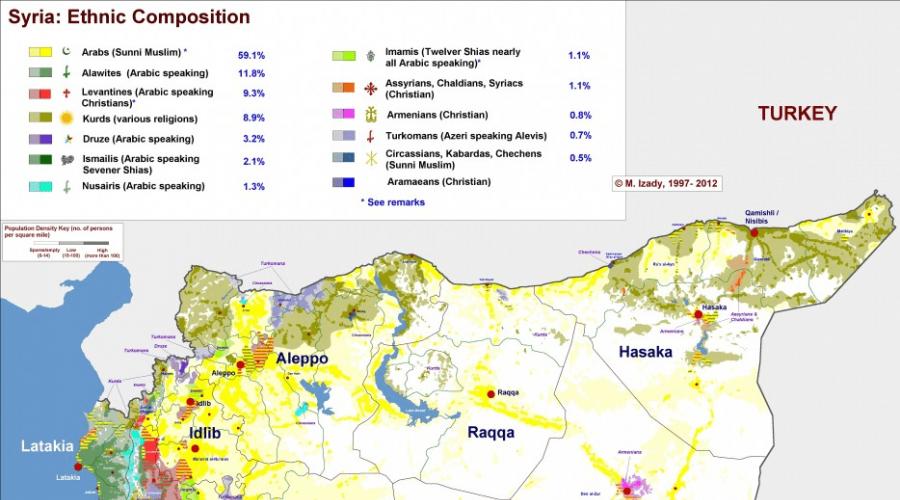

Еще более сильно влияние религиозных общин. На протяжении веков они были замкнуты на себя, религия была стержнем их единения и выживания, власть религиозных и племенных лидеров была абсолютной. На современном этапе эти традиции продолжают играть определяющую роль, хотя патриархальное устройство общества в целом ушло в прошлое, власть шейхов трансформировалась во власть политических кланов. В самом упрощенном виде можно представить это влияние, наложив карты национального и религиозного состава населения на карту военных действий годичной давности или совсем недавних - и увидеть четкую привязку разделения Сирии и районов войны к расселению тех или иных общин.

Религиозный состав населения Сирии

В Сирии со времен апостола Павла проживает сильная община арабов-христиан различных конфессий. Значительная часть христиан - сирийские арабы-православные. Православными себя называют и яковиты-ариане (до 700 000 адептов). Остальные делятся на восточные ветви католицизма типа маронитов или униатов. Есть так же представители армянских церквей, несториане - айсоры. Христиане составляют 10-11% населения страны. Исторически имея широкие контакты в Европе, сирийские христиане имели более широкий доступ к европейскому образованию и культуре, составляя значительную прослойку сирийской интеллигенции.

Конфессиональная карта Сирии (http://voprosik.net/wp-content/uploads/2013/01/Сирия-религии.jpg)

В незначительном количестве проживают так же в иудеи, в основном в еврейском квартале Дамаска. Хотя на протяжении тысячелетий евреи занимали сильные позиции в Сирии, в настоящий момент никакой роли в религиозной, политической или экономической роли не играют.

В VII веке нашей эры территорию современной Сирию завоевали арабы. Коренное население подверглось арабизации и исламизации. С той поры арабский язык стал основным, а ислам суннитского толка - господствующей религией - 86 % населения.

Сунниты составляют около 80% сирийских мусульман, а так же беженцев из Палестины и Ирака (до 10% населения) не являющихся гражданами Сирии.

В силу географического положения Сирия оказалась на стыке трех основных масхабов суннизма. Половина сирийских суннитов придерживается ханбалийского толка, курды и бедуины - шафииты. На юге страны проживают маликиты. Особых противоречий между этими толками нет, поскольку масхабы различаются отношением к источникам исламского права, не касающихся основ вероучения.

Разделению способствует и наличие и активная деятельность множества суфийских орденов: накшбандия, кафирия, рашидия, рафия и прочих. Они зачастую подобны мужским сообществам, однако исповедуемый некоторыми орденами мистицизм (в основном на обрядовом уровне) способствует клерикализации суннитской уммы (религиозной исламской общине или общности местных правоверных). В определенной степени деятельность суфийских орденов создает почву для распространения идей радикального ислама, подобно ситуации на Северном Кавказе. В догматах ордена накшбандия заложено активное вмешательство в политическую жизнь с целью насаждения ислама. На протяжении веков этот орден вел активную миссионерскую деятельность, в том числе на Северном Кавказе (где стал основой мюридизма) и в Средней Азии, а укрепившись, обычно становился проводником реакционной политики средневековых строго религиозных норм жизни.

Сунниты Сирии объединены под властью Великого муфтия, наделенного властью издавать фетвы. Его резиденции находится в Хомсе.

Более полувека в Сирии распространяется идеология радикального ислама представленного идеологией «Братьев-мусульман» и еще более жесткой его формы - ваххабизма иначе называемого салафизмом. Последние в своем роде «протестанты» от ислама, также как первые протестанты проповедующие «возврат к первоначальным нормам ислама», аскетизм, религиозный фанатизм, в том числе проявляющий себя в джихаде. Его роль сильно возрастает с ухудшением социально-экономического положения и политического положения суннитской уммы Сирии, так и благодаря активной миссионерской деятельности и финансовой поддержке эмиссаров из Саудовской Аравии, где салафизм является государственной религией.

К суннитам относится особая часть арабского этноса - бедуины. Ранее их племена кочевали по всей Аравии, не признавая государственных границ, весьма условных в пустыне. Богатая и культурная Сирия постоянно привлекала их как объект набегов и завоевания. В начале 50-х большая часть бедуинов перешла к оседлости. Ранее основным их богатством были верблюды - пустынное транспортное средство и источник пропитания. Когда основным транспортом стал автомобиль, бедуины перешли на товарное разведение овец, что резко ограничило расстояния их перемещений. Ныне в Сирии живет более миллиона бедуинов, придерживающихся старинных укладов и обычаев, традициям воинственности, мести, «убийства чести» и деления на племена.

Наряду с «классическим» и радикальным исламом суннитского толка, в Сирии обосновались множество исламских сект. Традиционно их объединяют в группу «шииты», хотя правоверных шиитов, подобно большинству населения Ирана или Ирака, среди них не много.

Главное отличие шиитов от суннитов - отрицание Сунны (записей историй о жизни пророка Мухаммеда); почитание потомков Али - сподвижника Мухаммеда; учение о «скрытом имаме» - одном из первых последователей Мухаммеда, таинственно исчезнувшем и долженствующем появится в дни Страшного Суда, и судить всех мусульман.

В сектантских шиитских учениях, как правило, выделяется какое-то неканоническое воплощение «скрытого имам», а так же объявление таковым некоторых исторических деятелей ислама, приписывается воплощение в их земном теле высшего Божества. Так же вольно трактуется само бытование Аллаха в мире.

Наиболее крупная община шиитов Сирии - алавиты (самоназвание нусайриты). В их культе ислам тесно сплетен с христианством и язычеством. Алавиты могут принимать крещение (считается языческим обрядом от «дурного глаза»), пить вино, почитать как святых Христа и Деву Марию. Собственно ислам в их трактовке выглядит учением о Троице, где Аллах имеет воплощения, а различные пророки равны Мухаммеду. Алавизм близок суфизму, в частности учению секты бекташи, бывшего «внутренней религией» ордена янычар в Османской империи. Ныне алавитская община Турции (от 10% до трети населения) является основной социальной базой леворадикального движения, а также массовых движений за секуляризацию турецкого общества. Данный фактор подспудно сказывается на сирийско-турецких отношениях.

На протяжении всей своей истории алавиты презирались ортодоксальными мусульманами и занимали в левантийских обществах низшие ступени социальной иерархии, выполняя самые тяжелые и грязные работы. Гонения выработали особый стиль жизни - закрытость секты для посторонних (в том числе от женщин), разделение обществ на посвященных и профанов.

Алавиты выработали особые правила поведения в социуме: в отношениях с чужаками можно выдавать себя за мусульманина или представителя любой иной религии, при этом тайно исповедуя алавизм.

Основная часть алавитов проживает в так называемой «алавитской дуге» или «поясе» протянувшегося от севера Ливана (Триполи) по побережью Сирии (Тартус, Латакия) до «Турецкой Сирии» - Искандеруна, Антиохии и прилегающих провинций. Указать их численность можно лишь приблизительно. В силу концепции тайного исповедования своей веры, алавиты не всегда афишируют свою принадлежность. Большинство источников указывают примерно 10% населения Сирии, хотя называются цифры 12% и даже 16 %. Алавиты Сирии разделены на 5 основных сект во главе со своими духовными лидерами.

К отдельному шиитскому течению принадлежат исмаилиты, исповедующие неортодоксальную доктрину «скрытых имамов». Исследователи отмечают сильное влияние на исмаилизм буддизма, маздаизма, а так же древних культов времен античности.

Социальная иерархия исмаилитов во всем мире выстроена про принципу религиозного ордена, управляемого из единого центра имамом Ага-ханом. Ныне его резиденция находится в Швейцарии, хотя большая часть исмаилитов проживает в Афганистане. Община исмаилитов закрыта для посторонних.

Исмаилиты насчитывают 2-3 % населения Сирии. Традиционно исмаилиты занимались различными доходными видами деятельности, потому обладают большим богатством и влиянием на страны проживания. В Сирии исторически исмаилиты противостояли алавитам, что вызывало частые кровавые стычки.

Согласно бытующим ныне преданиям (не подтвержденных во многих деталях современными исследованиями), во времена крестовых походов шейх исмаилитов Ибн Саббах, прозванный «Старцем Горы», создал тайный военно-религиозный орден, имевший укрепленные базы-замки в неприступных горах. Его адепты практиковали индивидуальный террор против крестоносцев в ответ на репрессии местного мусульманского населения со стороны христиан-завоевателей. Террористы-смертники упоминаются в хрониках под названием «хашисин», якобы за употребления гашиша перед терактом. Себя же они называли «фидаины» - «жертвующие (собой за ислам)». Инфраструктура ордена была уничтожена при монгольском нашествии.

Легенды об отважных фидаинах оказывают сильное влияние на мировоззрение современных джихадистов («воинов джихада»). Большинство радикальных террористических организаций организованы по примеру ордена хашасинов, считая себя их духовными наследниками. В частности, «Аль Каида» с ныне покойным Бен Ладеном в роли «Старца горы».

Столь же древняя (иногда ошибочно относимая к шиизму) община - друзы, замкнутая этно-религиозная общность, считающаяся одной из самых воинственных на Ближнем Востоке. В их религиозной «шиитской» доктрине тоже много оригинального, например учение о переселении душ.

Проживает в основном у границы с Израилем и Ливаном. Всегда были очень воинственны - оставаясь непокоренными практически на протяжении всех 4 веков османского владычества. Только в середине 19 века были подчинены французами, признали власть османского султана, хотя и существовали на правах автономии. До сих пор подчиняется верховному шейху, чья резиденция находится в городе Эс-Сувейда.

Этнические меньшинства

Другой воинственный народ - курды проживают ныне на севере страны. В отличие от арабов, составляющих 88 % населения Сирии, курды ираноязычны. Насчитывают 9-10 % или более 2 миллионов человек. До недавнего времени сирийские курды были лишены гражданских прав, более 300 000 из них жили на положении «не граждан». Официально курды исповедуют ислам суннитского толка, число шиитов относительно невелико. Часть курдов тайно или явно исповедуют варианты религии «яздаизм» - смесь местных культов, зороастризма и ислама. Часть открыто придерживается учения али-илахи (близко к алавизму), часть - алевизма (не путать с алавизмом), часть - езидизма. Последователями последнего начитывают от 30 до 70 тысяч человек.

Этническая карта Сирии (http://voprosik.net/wp-content/uploads/2013/01/Сирия-этническая-карта.jpg)

По самым смелым оценкам приверженцев всех течений яздаизма среди сирийских курдов насчитывается до 130 тысяч человек. Малые этно-религиозные общности Сирии составляют более 40% ее населения. Все они замкнуты на свои территориальные общины, на догматы своих сект и религий. Проживают анклавами в различных частях страны. Большинство общин до периода правления партии БААС было организовано на манер религиозных орденов, имело строгую внутреннюю иерархию и воинственные традиции. Отчасти эти традиции сохранились и поныне, а с обострением социальной напряженности в Сирии и с ухудшением экономической ситуации многие вновь вернулись в лоно традиционных религий.

Из «турецкого наследства», повлиявшего на современную ситуацию на Ближнем Востоке, сохранились переселенные народы. Это потомки переселенных при царе с Северного Кавказа воинственных народов: адыгейцев, черкесов, кабардинцев, чеченцев - сегодня проживающих в Сирии под собирательным самоназванием «черкесы». В силу традиционной воинственности и отсутствия родственных связей среди местного населения, из них формировали гвардии вожди арабских племен - позже султаны. Эта традиция и сегодня сильна на Ближнем Востоке. Они испытывают большие симпатии к современным выходцам с Северного Кавказа. Черкесское меньшинство относительно мало (не более 1 % населения), большая часть их проживает на юге Сирии, несколько десятков тысяч рассеяно по всей территории. Значителен в Сирии и процент насильственно переселенных сюда репрессированных в ходе Перовой Мировой войны народов - прежде всего армян (до 2% населения). А так же ассирийцев, тоже формально исповедующих христианство несторианского толка, но так же практикующих в своем кругу древние культы. Хотя большая часть турков была изгнана из Сирии еще в первой четверти ХХ века, в стране осталась особая часть тюркского этноса - сирийские туркмены (не путать с туркменами Туркменистана, Ирана, Закавказья) - потомки древних кочевых тюркских племен или оседлого турецкого населения. У части их сохранились пережитки родоплеменного деления. Другая - цивилизованная часть специализируется на отдельных отраслях промышленности и бизнеса. Так практически вся обувная промышленность Сирии монополизирована туркменами. Это меньшинство тоже можно отнести к разряду парий, как и курды подвергающихся планомерной арабизации.

Турецкая и французская оккупация Сирии

На протяжении почти 400 лет территория современной Сирии принадлежала Османской Турции. Особенностью турецкого правления было в основном военное и административное присутствие в главных пунктах, взимание дани и налогов. Власть на местах принадлежала египетским феодалам мамлюкского (египетского) происхождения - народы Сирии испытывали двойной гнет. «Сирия» тех времен представляла историко-географическое понятие, входившее разными своими частями в 6 вилайятов (провинций) Османской империи. Египет, всегда живший полуавтономно в составе Османской империи, после похода Наполеона повел политику отделения от Турции. Территория Леванта (Сирии, Ливана, Палестины, Иордании) отошла Египту. Стамбулу пришлось прибегнуть к помощи Франции, чтобы вернуть эти территории, за что Франция потребовала предоставления автономии Ливану (ранее - часть Сирии), превратив его в свою полуколонию и оттуда распространяя свое влияние на Сирию. Отношения между арабами и турками характеризовались взаимным презрением. Арабов раздражали претензии турок на верховенство в исламском мире, поскольку султан принял так же титул халифа. По арабской традиции халифом может быть только араб - потомок Пророка. Ненависть арабской интеллигенции подогревала память, что арабо-мусульманский взлет культуры был подорван вторжением сначала диких кочевников полуязычников сельджуков, а потом окончательно погашен завоеваниями османов.

Турки постоянно испытывали прессинг непокорных арабо-бедуинских племен Аравии, порой ведя с ними настоящие войны на уничтожение. Арабу-сирийцу было сложно попасть во властные структуры империи, поступить на службу офицером в турецкую армию. Местной знати приходилось довольствоваться властью внутри арабских племен, довольствуясь ролями богатых землевладельцев или торговцев. От призыва были освобождены все иноверцы, к которым относили и алавитов. «Неверные» - кафир платили особый «налог на не мусульман» - джазья. Во времена Халифата джазья предназначался, чтобы экономически заинтересовать покоренные арабами народы в скорейшем переходе в ислам. В Османской империи он принял прямо противоположную форму - массовому переходу иноверных в ислам власти препятствовали, получая дополнительные средства с джазьи. Особо доставалось алавитам, платившим подати в 2-3 большие, чем соседи сунниты.

Не подлежали мобилизации кочевые арабы - бедуины. Среди арабов оазисов набор в армию был ограничен. Зато воинственные курды составляли одну из основ кавалерии турецкой армии. Положение изменилось только после младотурецкой революции 1908 года. Призыв в армию всех подданных Османской империи стал обязательным. Была объявлена свобода печати и собраний, создания политических объединений, часть которых получила право избирать делегатов в турецкий парламент, где арабы имели свою фракцию. К периоду конца 19 - началу 20 века относится зарождение в Дамаске идей арабского национализма, первоначально выражавшегося в панарабизме. В те времена особых различий между арабским населением Ирака, Сирии, Палестины и прочих стран не проводилось, поскольку арабы считали себя единым народом, угнетенным османами, лишенным «национальных очагов», то есть государственности. Основной политической идеей стало достижение сначала автономии в рамках Османской империи, а затем и независимости для всей арабской нации. Для сирийцев, оказавшихся в географическом центре арабского мира, подобные идеи казались наиболее естественными, а Дамаск издревле был центром арабской культуры и сосредоточием интеллигенции, «генератором идей». Параллельно в Османской империи развивались идеи панисламизма. Поскольку панисламизм предполагал всемирное единение правоверных под властью халифа (этот титул носил турецкий султан), то разделявшие эту идею арабы придерживались абсолютной лояльности османам. Идеи арабизма и исламизма оказались разведены еще в генезисе. В дальнейшем арабский национализм тяготел к секуляризму.

Идея панисламизма младотурки сочетали с туранизмом (созданием «государства Туран» от Китая до Балкан) и пантюркизма (единения тюркских народов), вскоре перешедшими в крайний турецкий национализм. Прежние союзники - арабские националисты - еще совсем недавно приветствовавшие и поддержавшие их революцию, оказались врагами. С началом Первой Мировой Войны на нетурецких националистов обрушились репрессии. Событие, сильно повлиявшее на политическую традицию Сирии - «арабское национальное восстание». Чтобы предотвратить бунты на национальных окраинах, турки действовали на опережение, подавив в зародыше взрыв арабского национализма в городах, казнив в 1916 году более 2000 видных представителей сирийской интеллигенции. Взбунтовавшиеся деревни сжигались, население уничтожалось. Аналогично турки поступали со своими подданными христианами: армянами, греками, ассирийцами. Значительная часть из выселяясь в сирийскую пустыню. Всего в репрессиях погибло до 1.5 миллионов нетурецкого населения империи. Избавление пришло из глубин аравийской пустыни. При поддержке Англии легендарный Лоренс Аравийский организовал восстание кочевых племен в районе Мекки. Восстание увенчалось успехом, кульминацией которого стал захват арабскими племенами (совместно с английскими войсками) Дамаска в 1918. Сирия стала первым независимым государством, а первым арабским вонвьвозникшим на территории распавшейся османской империи Антитурецкое арабское восстание принесло независимость (зачастую формальную) нескольким арабским странам, образовавшимся на территории Османской Империи: Ираку, Саудовской Аравии и Трансиордании. Так англичане рассчитались с основными племенными лидерами восставших бедуинов: королем Фейсалом, Саудитами, Хашемитами.

Стратегически важные регионы Леванта были поделенным между победителями в войне. Так Палестина досталась Англии, Ливан и Сирия - Франции, хотя сирийским арабам независимость была обещана самим Лоуренсом Аравийским и более высокими чинами. Что привело к вводу французских войск в Сирию, ликвидации независимости и следующему - уже антифранцузскому арабскому восстанию в Сирии в середине 20-х годов, жестоко подавленному новыми колонизаторами. К 30-м годам Сирия - зависимое от Франции государство с 4 автономиями (считая друзов и алавитов). Реальная власть оставалась в руках военной колониальной администрации, а с началом Второй Мировой Войны страна находилась под оккупацией сначала войск вишистской Франции и германо-итальянской комиссию. После непродолжительных, но кровопролитных военных действий Сирию заняли войска Свободной Франции. Для снискания широкой поддержки среди местного населения, голлисты летом 1941-го объявили Сирию независимой.

Формируя новую администрацию в 20-30 гг ХХ века, в том числе туземные вооруженные силы, французы не доверяли арабам-суннитам - основным участникам восстаний, и делали ставку на выходцев из меньшинств. Из-за отсутствия религиозного неприязни, сирийцы-христиане охотней приобщались к западной культуре, стремились получить европейское образование, сделать карьеру творческих областях. Христиане стали значительной прослойкой новой сирийской ин-теллигенции. У местных арабов-суннитов не сложилось традиции и желания к службе в администрации и армии оккупантов, они редко стремились делать карьеру при османах и французах. Кадры поставляли униженные народы и сословия Сирии: христиане, курды, туркмены, алавиты. Для алавитов служба в колониальной армии оказалась единственным социальным лифтом. Они с охотой призывались в армию и поступали в единственное военное училище.

По окончанию Второй Мировой Войны последовали новые арабские восстания против колонизаторов. В 1946 году французские войска выли выведены. Сирия получила реальную независимость.

Послевоенный период

После войны Сирия, как и весь арабский Восток, была объята новыми для региона политическими тенденциями, в том или ином виде обыгравшими понятия «социализм». Главными политическими партиями оказались: Партия Арабского социалистического возрождения (ПАСВ) на-званная так же БААС («Возрождение»), пребывавшие в полуподпольном положении коммунисты и Национальная социальная партия Сирии, которая пришла к власти. Во главе ее стоял участник антиосманского восстания Аль Куатри Шукри. Партия была носителем профашистской идеологии «социального государства», отличалась антисемитизмом и симпатиям к нацистам. Многие нацистские преступники нашли укрытие в Сирии, встав основания ее спецслужб. При подобном политическом курсе участие Сирии в антиизраильской войне 1948 года оказалось вполне естественным. С той поры активная антиизраильская позиция Сирии является ее главной внешнеполитической традицией, несмотря на смены режимов и курсов. Разумеется, возлагать на арабский национализм главную вину в конфликте бессмысленно, поскольку все стороны арабо-израильского конфликта исповедуют принципы национального превосходства и исключительности. Армия Сирии переживала стремительный рост, из-за «оборонных» потребностей, а так же как политический инструмент подавления постоянных бунтов. Сразу после провозглашения независимости восстали друзы, потребовавшие автономии, затем алавиты.

В расчете на карьеру и связанные с ней доходы и привилегии мусульмане - сунниты устремились во власть на чиновничьи должности. Военная карьера их не привлекала из-за низкой доходности и тягот регулярной службы. А так же отсутствия среди арабов-суннитов традиций воинской службы. Однако, самые высшие посты в армии разделили представители 12 богатейших суннитских кланов. Костяк руководства армии комплектоваться бывшими военнослужащими оманской и туземных частей французской армий, в основном курдами.

Вакансии младших офицеров и кадетов военных училищ наполовину заполнялись представителями самой презираемой кастой сирийского общества - алавитами, остальную половину замещали другие меньшинства, прежде всего друзы.

Выходцы из социальных низов - алавиты так же охотно разделяли идеи построения социализма и активно включались в деятельность партии БААС. От марксистского варианта арабский социализм отличается отрицанием атеизма, материализма и интернационализма. Что сближает платформу БААС с национал-социалистами. Собственно под название ПАСВ она образовалась к 1954 году в результате слияния двух партий, возникших в 1947 году: Партии арабского возрождения и Арабской социалистической партии. Идеологами выступали православный араб социалист Мишель Афляк, лидером партии стал суннит Салах ад-Дин Битар еще одним видным деятелем стал алавит Акрам Хаурани. Партия изначально позиционировала себя как панарабская, ее «отделения» возникли в Ираке и многих арабских государствах, иногда действуя в подполье.

С ростом рядов БААС росло ее влияние, чем поспешили воспользоваться представители имущих классов, стремившихся превратить ее в мощный политический инструмент в своих руках. В тот период идеи национализма все более доминировали в партии, что привлекло немало суннитов.

В конце 40-х - начале 50-х годов в Сирии произошла череда переворотов, в результате которых к власти пришли военные-курды во главе с полковником Шишекли, правивших жесткой рукой под шовинистическими лозунгами «Великой Сирии». Диктатура вызвала недовольство как арабской элиты, так и социалистов и широких народных масс. Коллективная ненависть помогла сместить в 1954-м диктатора. Под флагом панарабизма пришедшие к власти «юнионисты» в 1958-м году пришли к соглашению об объединении с Египтом в государство ОАР (Объединенную Арабскую Республику). Поскольку СССР активно поддерживал Египет, то и Сирии стала перепадать часть советской военной и экономической помощи. Этот период позже назовут «началом советско-сирийской дружбы».

Глава Египта Гамаль Абдель Насер, расставил на ключевых постах руководства Сирией египтян, а часть сирийцев пригласил в Египет занять, в основном, второразрядные должности. В 1960-м Насер провозгласил строительство «народного арабского социализма» (при этом активно сажая коммунистов ОАР в тюрьмы) и провел в Египте и Сирии реформы по национализации экономики, что вызвало возмущение представителей местного капитала. В 1961-м, через три с половиной года объединения, Сирия в результате бескровного переворота вышла из ОАР. Опасаясь повторения диктатуры курдских военных и в связи с распространением на курдских территориях Сирии, Турции, Ирака, Ирана идее создания «Государства Курдистан», а также следуя курсу арабского национализма, новое руководство Сирии в 62-м году убрало курдов из армии. Значительная часть курдского меньшинства была объявлена «иностранцами», курды лишены возможности занимать государственные должности, обучаться родному языку, издавать курдские газеты, создавать политические партии и другие общественные организации. Активно проводилась политика принудительной арабизации.

Эпоха БААС

В марте 1963-го к власти посредством переворота пришла БААС. Примечательно что в Ираке местное отделение БААС впервые захватило власть в феврале того же года. Большую роль в удаче переворота сыграли поддержавшие алавитов офицеры-друзы, исмаилиты и христианские политики. После переворота строгие требования к вступающим в партию были отменены - за год число ее членов возросло в 5 раз. В БААС устремились представители социальных низов, прежде всего алавиты, тем самым создав в ее рядах подавляющий численный перевес.

БААС установила однопартийный режим правления. В подобных режимах политическая борьба становится внутрипартийной, а внепартийная оппозиция может активно проявлять себя только в легальных нишах: религиозной и культурной. Внутри БААС шла борьба между левыми и правыми. Поначалу возобладали правые - представители суннитской буржуазии и помещиков, изначально занимавшие в БААС сильные позиции. Страну возглавил суннит Амин Хафиз, премьером стал Битар. При своей «правой» позиции, он, тем не менее, продолжил начатый еще Насером курс на национализацию крупной промышленности и сельхозреформу, отбирая у феодалов крупные угодья и распределяя землю среди крестьян. Во внешней политике ориентировался на СССР и получал советскую военную помощь.

В результате возникших противоречий в 1966 году произошел новый переворот под руководством левого крыла партии с лидерами - алавитами Салахом Джадидом и Хафизом Асадом. БААС провозгласила лозунг: «Единство, свобода, социализм». Отцы-основатели БААС Афляк и Битар бежали в Ирак. И в армии, и в партии основную массу в тот период составляли алавиты, потому полувековой период правления БААС так же называют «властью алавитов». Поскольку большая военных и партийных алавитских деятелей принадлежала к категории «непосвященных», то фактически к власти пришла социально-классовая группа, а не религиозная секта. Страной фактически управлял Джадид, ускоривший прежние реформы экономики, выразившиеся в наступлении на средний и даже мелкий капитал. Он создал мощные органы безопасности, активно репрессировавшие инакомыслящих. Армия была интегрирована в партийную структуру БААС. В ней зрела оппозиция Джадиду во главе с бывшим соратником по перевороту командующим ВВС Хафезом Асадом. К концу 60-х Между Джадидом и Асадаом разгорелась почти открытая борьба за власть. Во внешней политике Сирия активно сближалась с СССР и другими соцстранами. Одновременно Джадид испортил отношения Сирии со всеми соседями в регионе кроме Египта.

Непрерывные реформы по национализации промышленности, транспорта, банков, земельных ресурсов и недр привели к бегству капиталов из страны и самих владельцев капиталов в Ливан и Египет. Что сильно ухудшило финансовую ситуацию, и без того напряженную из-за крупных военных расходов. Ситуация близкая к коллапсу экономики сложилась после поражения в шестидневной войне 67-го года. Тогда израильская авиация вывела из строя многие элементы инфраструктуры (они же крупные экономические объекты). Ухудшение экономического положения привело к народным возмущениям 68-69 годов. Неудачная экспедиция в поддержку палестинцев в Иордании в середине сентябре 1970-го и смерть союзника Насера 28 сентября лишили Джадида поддержки вовне и внутри страны. Он был смещен своим «другом- соперником» Хафезом Асадом уже в ноябре того же года. В официальной мифологии БААС этот переворот назван «коррекционной революцией».

Принято считать, что БААС скопировала советскую модель политического устройства, что далеко не так. Скопирована в общих чертах была структура советской армии. Политическое устройство больше походило на «страны народной демократии»: в экономике ближе к Польше, где большая часть сельхозугодий находилась в частном владении, имелись мелкие частные предприятия и мощный госсектор экономики, а в политическом устройстве к ЧССР, где КПЧ была лидером Национального фронта, куда входил еще с десяток партий. В Сирии место КПЧ занимала БААС, союз партий назывался Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), объединявший так же сирийских коммунистов и еще три социалистические партии. Свой ПНФ существовал в Ираке, где правила «иракская ветвь БААС». Подобно своим сирийским собратьям, основной костяк иракской власти составляли представители суннитского меньшинства, правившего шиитами и курдами. Подобно Сирии власть партии стала властью ее лидера - Саддама Хусейна и клана его многочисленных родственников. Он так же привлекал во власть представителей меньшинств-изгоев, вроде иракских христиан.

БААС придерживалась секулярного курса, ограничив влияние религии до того минимума, какой вообще возможен в мусульманской стране. Шла активная пропаганда в духе «умеренного» арабского национализма и социализма. Складывался новый «социалистический» слой сирийской нации - оторванный от этнорелигиозных корней и ориентирующихся на национальное и государственное сообщество. Идеологию «сирийской ветви» БААС специалисты КПСС определяли термином «мелкобуржуазная» - выражавшая интересы мелкого собственника, не использующего наемного труда: крестьянина, ремесленника, торговца. Мелкая собственность в сочетании с жестким государственным контролем должна была покончить с эксплуатацией. Подобный политико-экономический курс, в отличие от капиталистического и коммунистического, назывался «третьим путем развития».

Довольно долго в Сирии соблюдался «общественный договор» - пока власть проводила политику в интересах большинства населения, они мирилось с жесткостью власти и злоупотреблениями ее представителей. Курс на социализм обеспечил практически неограниченный поток помощи из СССР, особенно после прихода к власти Асада, легализовавшего сирийскую компартию, ранее пребывшую в подполье и подвергавшуюся репрессиям. Советский Союз, ГДР, Болгария и другие страны СЭВ строили капитальные объекты в Сирии, в том числе крупнейшую ГЭС на реке Евфрат, что позволило создать крупные ирригационные системы и оросить пустынные земли. Ориентация СССР на строительство крупных промышленных объектов в развивающихся странах, кроме прямых политических выгод, носила также идейный характер - создание местного пролетариата, что укрепляло социальную базу местных коммунистов. В случае с Сирией подобная политика оправдалась. Как ни стремилась БААС поддерживать мелкотоварных частников, промышленные госпредприятия сегодня дают 3/4 промышленного производства. Коммунисты значительно усилили влияние. Стоя на позициях интернационализма, они пытались облегчить положение сирийских курдов, в частности организовывали их обучение в вузах стран СЭВ. Но сколь-нибудь решающего влияния на политику БААС ее соратники ПНФ не имели. С конца 1973-го года, в связи с началом переориентации Египта на союз с США, Сирия стала главным союзником СССР на Ближнем Востоке и основным получателем помощи. Что позволило создать одну из самых хорошо вооруженных на Ближнем Востоке армий, не уступающую со-седней Турции, где население в 3 раза больше, а ВВП выше в 10 раз.

К началу 80-х наметился упадок мировой системы социализма и левых идей в целом. Лидеры арабского социализма: Асад, Хуссейн, Арафат, Каддафи превратились в авторитарных диктаторов, а сама идея социалистического пути по-арабски подверглась глубокой эрозии. Возрастала коррупция, наступал застой в экономике. В Сирии власть партии БААС, от алавитского сообщества окончательно перетекла в руки клана Асадов. Началась «ползучая приватизация» - государственные предприятия и фирмы фактически переходили под управление членов клана и приближенных. Параллельно в мусульманском мире на щит была поднята идея исламизма, приведшая к исламской революции в Иране. Оппозиция режиму БААС тоже приняла форму политического радикального исламизма. В Сирии эту борьбу возглавили «Братья-мусульмане». Организация «Братья - мусульмане» основана в Египте 1928 году, с целью построения «социально справедливого государства, основанного на Коране и законах шариата» посредством экстремистских методов. Одним из главных пунктов политической программы стало изгнание английских колонизаторов из Египта. «Братья-мусульмане» организовали филиалы во многих суннитских странах.

В Сирии они обосновались 1953-м году. Основатель сирийского филиала Абдель Ислам Аттар выступил против «баасистской диктатуры» и в соответствии с сирийской политической традицией был выслан из страны после попытки восстания в 1966 году. Аттар перевел свою штаб-квартиру в ФРГ в Аахен. В конце 70-х его организация спровоцировала серию терактов по всей стране. Особой ненавистью пользовались курсанты военных училищ, которым устраивались массовые бойни, и члены БААС. К началу 80-х в Сирии практически каждый день происходили теракты, от которых погибло более 2 тысяч «активных сторонников режима». Апофеозом стало восстание 1982 в городах Хама и Хомс, жестоко подавленное Асадом. По оценкам оппозиции тогда погибло от 7 до 40 тысяч восставших и мирных жителей и до 1000 солдат. По оценкам ЦРУ - до 2000 погибших, из них 400 боевиков организации «Братья-мусульмане». После подавления бунта преследование политических противников БААС приняло форму репрессий. Путем полного истребления или изгнания всех приверженцев «Братьев-мусульман» в Сирии установилось внутреннее спокойствие.

Опору режима БААС составили этно-конфессиональные меньшинства: алавиты, христиане, друзы и прочие. Тем не менее, как под влиянием идей арабского социализма, так и для сохранения внутреннего паритета и единства страны в правящую элиту, партийное руководство и армию допускались представители суннитского большинства. Сложился слой сирийской «партноменклатуры» из приближенных к клану Асада семейств. Руководство страны и армии было устроено так, что нигде алавиты не составляли абсолютного большинства, но число их везде было таково, чтобы надежно контролировать происходящие процессы. Сунниты и представители иных конфессий были довольно широко представлены во властных структурах. Исключение составляли спецслужбы, где число алавитов в руководстве составляло 90%.

С началом Перестройки СССР начал уход с ближневосточной арены. Иссякал поток советской помощи и военное сотрудничество с Сирией. Не имея подобно Ливии или Ираку, источников крупных финансовых средств, привыкшая к дотациям Сирия начала искать новых богатых союзников-спонсоров. И нашла такового в лице Ирана. Начался крен Сирии в сторону исламизма в иранском варианте. Креатура Ирана в Ливане - шиитская Хезболла («Партия Аллаха») проводившая политику построения «исламского государства» стала «лучшим другом» Сирии. Асады - клан «непосвященных» алавитов «вспомнил», что алавизм - направление шиизма, и обязал строить в алавитских населенных пунктах мечети (алавиты не имеют храмов и молятся в молитвенных комнатах). Наконец, Сирия участвовала в операции «Буря пустыни» на стороне коалиции против врага Ирана - Ирака, где правящей партией тоже была БААС. За десятилетие до конфронтации сирийское и иракские крылья этой партии рассматривали вопрос объединения не только партий, но и Ирака и Сирии в одно государство.

Башар Асад - президент

В 2000 году Хафиз Асад умер. Власть в результате референдума оказалась в руках его сына Башера Асада. Как один из младших сыновей, Башер с рождения не рассматривался как приемник отца. Потому мог самостоятельно определять свою судьбу: получил образование врача-офтальмолога, работал за границей в госпиталях под псевдонимом, вел жизнь интеллектуала. Но после гибели своего старшего брата Басиля в автокатастрофе, Башер был вызван в Сирию отцом и начал политическую карьеру. Вывший врач окончил военную академию в Хомсе, затем в чине капитана командовал танковым батальоном, затем всей Республиканской гвардией.

Во внешней и внутренней политике Башер Асад придерживался «мягкого» курса. Возобновил переговоры с Израилем по вопросу о Голанских высотах. После «революции кедров» в Ливане вывел оттуда сирийские войска, находившиеся там 30 лет. Помирился с Саддамом Хусейном. По некоторым свидетельствам даже тайно снабжал его оружием в обмен на нефть.

Во внутренней политике разрешил деятельность политических партий, в результате чего возродившаяся Национал-социальная арабская партия стала второй по численности и влиянию в стране. Башер жестко обходился с вопиющими случаями коррупции в своем окружении, а так же к открытому выказыванию нелояльности со стороны приближенных своего отца.

Застой в экономике Башер решил преодолеть «перестроечными» методами, проведя либерализацию в сфере торговли и финансов. Ажиотаж охватил только Дамаск и Алеппо, в остальных частях страны усугубилась стагнация, перешедшая в кризис. Созрели плоды социализма по-арабски. В 70-е годы были заложены основы индустриализации, разведаны запасы нефти и газа, построены плотины и ГЭС - страна обеспечила себя энергетическими и водными ресурсами, интенсивно развивалось сельское хозяйство. Были сделаны крупные шаги по развитию образования (бесплатное), медицины (бесплатная), социального обеспечения (пенсия с 60 лет). Введены трудовые гарантии госслужащим и работникам госсектора.

Уровень жизни возрос, прирост населения не сдерживался, а даже поощрялся, поскольку возрастал мобилизационный ресурс. Если в год взятия власти БААС - 1963-м население Сирии составляло - около 5 миллионов (считая палестинцев), а в год ее захвата Хафисом Асадом - 1970-м - 6,5 миллионов человек, то в 2000-м - в год его смерти - оно перевалило за 16 миллионов. За 30 лет возросло почти в 2.5 раза. На начало 2013 составило 22.5 миллиона. Число рожденных «до эпохи БААС» не превышает 10% населения. Подобный рост свидетельствует о сохранении традиционных укладов, в основном - в сельской местности. В «классическом» социализме советской модели происходит индустриализация, влекущая за собой урбанизацию. В городах сильно сокращается рождаемость при интегральном росте уровня жизни. Рост населения стабилизируется. При «мелкобуржуазном» социализме сохраняется множество мелких крестьянских хозяйств - основного источника как «относительного сельского перенаселения», так и абсолютного - по всей стране.

Ни сельское хозяйство, ни промышленность, в том числе мелкая, ни торговля не смогли поглотить такой избыток рабочих рук. Подобно Тунису, где система правления Бен Али была во многом близка идеям арабского социализма, в Сирии появилось большое число высокообразованных молодых людей, не находивших применения своим знаниям. Свою лепту внесла и либерализация экономики, жестко ударившая по многим отраслям, что привело к дополнительной безработице и сокращению зарплат. Даже по официальным данным уровень безработицы составлял на 2011 год 20%. Особо острой для Сирии стала единая для всего региона проблема пресной воды. Турция построила недалеко от сирийской границы на реке Евфрат крупнейшую плотину «Ататюрк». Сток реки к середине 90-х в Сирию сократился вдвое. К этому периоду начало ощущаться истощение подземных водоносных пластов в других регионах Сирии, активно использовавшиеся для орошения.

Результатом стала разразившаяся во второй половине 00-х засуха, называемая большинством экспертов «небывалой» - до 60% всех обрабатываемых земель. Засуха в основном поразила богарные и орошаемые земли, соседствовавшие с пустыней - регион проживания суннитов. Череда неурожаев обострило экономическое положение страны, над внутренними районами навила угроза голода. Более миллиона сельских жителей (в массе своей - суннитов) забросили опустевшие поля и устремились в города. Проблема мигрантов в Сирии всегда была остра. На середину 2011-го года на ее территории находилось более 400 000 палестинских беженцев, в основном суннитов, и 1 200 000 иракских беженцев тоже суннитов, бежавших от вялотекущей гражданской войны в Ираке между шиитами и суннитами. Таким образом, засуха в первую очередь ухудшила положение суннитской общины Сирии, которые неожиданно вспомнили, что они «угнетенное большинство». Таков удел патерналистских режимов - все успехи подаются как заслуга руководства, но и причины всех бед тоже относят на счет правительства. В данном случае недовольные оказались правы, поскольку программа построения арабского социализма привела к демографическому взрыву. Внутренние ресурсы страны оказались исчерпаны, обострился валютный кризис, нефтегазовые месторождения подверглись интенсивной эксплуатации, отчего дебет скважин упал почти на треть. Хотя новые геологоразведочные работы обнаружили новые обширные запасы нефти, на их освоение не было ни времени, ни ресурсов. Накопился громадный протестный потенциал. В подобных условиях нестабильности социальных отношений начинает срабатывать потребность в защите «малого социума», и его находят в форме семьи, клана, узко-национальной или религиозной общности.

хаил Хлюстов

Конец существования Хеттской державы был положен в результате вторжения “народов моря” с юга и малоазийских племен с севера и северо-запада около 1200 г. до н.э. На ее территории - там, где находились железные и серебряные рудники города Тавра и на путях к ним по обе стороны хребта - остались города-государства Тувана (позже Тиана), Мелиц, мелкие горные царства Табала, а непосредственно в Сирии - Каркемиш и многие другие более мелкие города-государства.

Цари и духовенство этих городов-государств оставили нам многочисленные надписи, увековеченные на камне своеобразным иероглифическим письмом. Эти письмена были созданы во время существования Хеттской державы. Дешифровка историками и учеными этих надписей установила, что они были составлены на языке, близком к лувийскому.

Сравнительно недавно в юго-восточной части территории Малой Азии, в Кара-Тепе, на западном берегу реки Пирама (современный Джейхан), археологами был найден двуязычный эпиграфический памятник, одна из надписей которого является ханаанейской (финикийской), а другая - хеттской (иероглифической).

Эта интереснейшая находка создает возможные условия для окончательной бесспорной дешифровки хеттского иероглифического письма. Таким образом, обогатились наши знания истории стран, расположенных в юго-восточной части Малой Азии, а также Северной Сирии в течение почти пяти веков, с XVIII по XII вв. К этим столетиям относятся дошедшие до нас довольно многочисленные и в хорошей сохранности хеттские иероглифические надписи царей городов-государств вышеуказанных областей.

К концу II тысячелетия в Сирию проникают новые скотоводческие племена, которые разговаривали на арамейских диалектах семитической семьи языков. На протяжении первой половины I тысячелетия до н.э. коренное население Сирии полностью арамеизировалось. Все наиболее слабые и небольшие государства Северной Сирии после крушения Хеттской державы некоторое время еще были самостоятельными.

Во время раскопок на месте столицы царства Сам"аль (современный Зенджирли на крайнем севере Сирии, к востоку от гор Амана), основанного в начале I тысячелетия до н.э., археологами было найдено много ценных эпиграфических памятников, из которых самым замечательным являлась надпись царя Киламувы. Вышеназванный царь правил в 30 - 20-х годах IX в. до н.э. Она была написана на ханаанейском языке, очевидно, завоеватели еще некоторое время пользовались для официальных целей языком покоренного населения.

В этой надписи говорилось, что до вступления на престол Киламувы мушкабим (по существующему предположению, мушкабим - люди, которые принадлежали к числу местного порабощенного населения) “склонялись, подобно собакам, перед ба"аририм” (вероятно, завоевателями).

Завоеватели забирали у покоренного населения скот и другое имущество, тем самым, ставя покоренное население при выполнении земледельческих работ в полную зависимость от себя. В особенности невыносимым становилось положение покоренного трудового населения во время войны, когда для уплаты дани “деву отдавали за овцу, мужчину - за одежду”. Такова была тяжелая участь покоренного оседлого населения, возможно, и во всех прочих арамейских государствах.

Из надписи в Кара-Тепе известно о существовании в первые века I тысячелетия до н.э. на юго-восточном побережье Малой Азии государства дануниитов. Данунииты были, очевидно, одним из первых племен воинственных захватчиков, которые со стороны Эгейского моря обрушились на южные окраины Хеттской державы, к тому времени уже несколько ослабленной. Данунииты быстро покорили здесь местное население.

Их царь по имени Азитавадд, вступивший на престол около середины IX в. до н.э., оставляет нам надпись, в которой заявляет о “поручении”, данном ему богом Ва-алом, покорить близлежащие племена, чтобы расширить свое государство “от восхода солнца до его заката”.

Он пытался осуществить это, в частности, за счет Сам"аля. Царь Киламува в такой же надписи заявлял: “...одолел меня царь дануниитов”.

Но правитель царства Сам"аль призвал на помощь против подступившего к своим границам царя дануниитов дружественного ему ассирийского царя Салманасара III (859 - 824 гг. до н.э.), который в 30-х гг. IX в. имел хорошее войско и совершал свои завоевательные походы на запад. За помощь Киламува платил ассирийскому царю дань.

Спустя некоторое время, очевидно, воспользовавшись смутами, которые возникли в Ассирии в конце правления Салманасара III, Киламува освободил себя от ассирийской дани, которая ему к этому времени уже была в тягость. Киламува в своей надписи сообщает нам, что в это время для царства Сам"аль наступило благополучие, и он смог снабдить даже беднейших из мушкабим скотом и другим ценным сельскохозяйственным имуществом.

После смерти Киламувы его преемник в скором времени вошел в состав коалиции царей крайнего севера Сирии и юга Малой Азии против царства Хамат. Эта коалиция была враждебно настроенной к Ассирии и, возможно, ориентировалась на мощное царство Урарту, возникшее на Армянском нагорье.

Главным городом, в котором находилась верховная власть этого царства, был город Арпад, временно оттеснивший связанный с Ассирией Каркемиш.

Примерно в середине IX в. до н.э. образовалась относительно большое государство Хамат, которое расположилось на юге Сирии и имело в своих союзниках мощное государство Ассирию.

Вышеупомянутая враждебная Хамату коалиция нескольких государств вступила в новый союз с арамейским государством Дамаском, которое сложилось в конце II тысячелетия в Южной Сирии. Царство Дамаск славилось на рубеже II и I тысячелетий как торговый центр, который торговал не только своими товарами, но и перепродавал товары соседних городов государств. С помощью нового одомашненного животного - верблюда теперь возникла возможность преодоления пустынных сухопутных степей Сирии.

Дамаск, ставший центром скрещения торговых путей, которые связывали области Двуречья с побережьем Средиземного моря (естественно, через Сирийскую степь), и гегемоном мелких царств Южной Сирии, является в течение всего IX в. объектом вожделенных захватнических устремлений Ассирии.

Дамаск долго сопротивляется и отстаивает свою самостоятельность, призывая на помощь другие сирийские государства, а также государства Палестины, на которую изредка распространялась его гегемония. Цари Дамаска вместе с известной вышеупомянутой коалицией царств Севера вели борьбу против укрепившегося царства Хамат, бывшего союзником Ассирии.

Один из эпизодов этой войны в конце IX в. до н.э. был увековечен и дошел до наших дней благодаря царю Хамата Закиру, который в надписи-заявлении рассказывает об этой войне. Закир, говорится в надписи, найденной недалеко от Алеппо, успешно отразил натиск коалиции, которую возглавлял Бенхадар - царь Дамаска. В результате этого коалиция, потерпев поражение, очевидно, распалась.

Разоренные постоянными войнами сирийские государства, ослабленные к тому же внутригосударственными смутами, в течение IX - VIII вв. до н.э. были завоеваны более мощной Ассирией и вошли в состав Ассирийской державы.

Последним вошел в состав Ассирийского государства более хрупкий экономически город Каркемиш (717 г. до н.э.) Когда-то надежный оплот хеттов, этот город стал убежищем для ассирийской армии в ее последней битве в 605 г. до н.э. против непобедимых тогда войск мидян и вавилонян.

В III тыс. до н. э. на этих землях располагался семитский город-государство Эбла, он входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Впоследствии здесь было образовано аморейское государство Ямхад, но ему положило конец нашествие хеттов с Балкан. В XVII веке местные племена хурритов формируют государство Митанни. В XV в. до н. э. сюда пришел египетский фараон Тутмос I.

В период с X до VIII века до н. э. Дамаск стал центром могущественного арамейского царства. В начале IX в. до н. э. сирийцы завоевали у израильтян часть северной Галилеи. В это время ассирийцы набирали силу. Они начали собирать дань с правителей Сирии. Правители создали мощный анти-ассирийский союз. Ожесточенная битва состоялась в 854 до н. э., под стенами города Каркара, но она не принесла результата.

Однако опасная для ассирийцев коалиция сирийских и палестинских правителей сохранялась недолго. Между ними началась война. Ассирийцы сумели разбить сирийское войско, но так и не смогли взять город.

Сирийский царь Азаил сумел сохранить престол, но начал войну с израильтянами. Сирийцы практически сделали израильского царя Иоахаза вассалом. Но в 802 до н. э. ассирийцы снова напали на Сирию. В этот раз они захватили и разграбили Дамаск. Азаил стал вассалом Ассирии. Но снова он остался на престоле. При его детях израильтяне продолжали теснить Дамаск.

Следующий ассирийский царь, Тиглатпаласар III, решил расширить границы за счет Сирии. В 738 до н. э. его войска захватили 19 сирийских городов. В этих условиях правители Сирии сплотились вокруг нового дамасского царя Ризона II. Его союзником стал царь Израиля - Факей.

В 734 до н. э. Тиглатпаласар III завоевал Израиль, а в 733 до н. э. ассирийцы взяли Дамаск. Город был сильно разрушен. Затем на смену ассирийцам пришли халдеи, а затем персы.

Александр Великий захватил Сирию и сделал ее частью македонского царства. Позднее Сирия перешла к Селевку Никатору, при котором она достигла своего высшего развития.

Но после его смерти Сирия была захвачена в 83 году Тиграном, царем Армении. В 64 г. Помпей победил Тиграна и сделал Сирию римской провинцией, присоединив к ней Иудею. Но постепенно власть римских императоров ослабла, и Сирия стала добычей сарацинов.

В 635 г. Сирия была опустошена и затем завоевана арабами, которые большую часть арамейского населения обратили в ислам. В 660-750 гг. Дамаск служил резиденцией халифов. Крестовые походы в течение 2 веков приводили к постоянным военным столкновениям на территории Сирии. Здесь было образовано Антиохийское княжество, которое в 1187 г. было завоевано египетским султаном Саладином.

В 1260 году ослабевшее государство Айюбидов было захвачено монголами, которые были остановлены силами мамлюков во главе с султаном Кутузом.

В 1517 году Сирия была завоевана султаном османов Селимом I. Ее территорию разделили на 4 провинции во главе с губернаторами.

В XVIII веке здесь усилилось французское влияние. В конце 1850-х и начале 1860-х гг. вспыхнули кровавые распри между друзами и маронитами.

Из Европы через движение младотурков в Сирию проникли идеи национализма. Во время Первой мировой войны Дамаск был объявлен резиденцией независимого правительства всей Сирии, которая воспринималась как возрождение Дамасского халифата.

Фейсал I объявил себя королем Сирии. Но Великобритания за его спиной договорилась отдать Сирию Франции в обмен на отказ от богатой нефтью области Мосула.

В 1920 году Франция получила мандат на управление Сирией. Ее войска изгнали Фейсала. После Восстания 1925-27 Франции пришлось пойти на уступки в вопросах местного управления. В 1932 году Сирия была объявлена республикой (с сохранением французского мандата). В 1939 году Франция предоставила Турции Сирийскую провинцию Александретта.

Полную независимость от Франции Сирия получила 17 апреля 1946 года. Первым президентом стал глава колониальной администрации Куатли. Появление государства Израиль в 1948 и последующая за ним арабо-израильская война привела к острому политическому кризису. В 1949 году в Сирии произошло три военных переворота.

В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом и образовалась Объединённая Арабская Республика.

Но в 1963 г. Сирия оказалась под властью лидеров партии БААС (Партия Арабского Социалистического Возрождения) с ориентацией на тотальный социализм.

В годы правления Хафеза Асада Сирия стремилась ограничить влияние Израиля в регионе. Под контроль Израиля перешли сирийские Голанские высоты, но Сирия получила почти полный политический контроль над Ливаном, установленный во время гражданской войны в этой стране. Конец этому был положен в 2005 году, войска Сирии были выведены из Ливана.

После смерти Хафеза Асада президентом Сирии стал его сын, Башар аль-Асад, чья политика отличалась большей мягкостью.

В 2011 году в Сирии вспыхнуло восстание.

Чтобы разобраться в особенностях противостояния в Сирии, необходимо хотя бы кратко понять историю страны, ее религиозно-национальную и социальные структуры. Сирия древнее государство в восточной части Средиземноморья на перекрестке и путей из Месопотамии, Малой Азии и Закавказья, Палестины и Египта, и прочих стран.

На ее территории происходило столь частое перемещение народов, бушевало столько войн и конфликтов, что их «угли» тлеют до сих пор. Многие особенности разделения населения по этно-религиозному признаку оказывают сильнейшее влияние на жизненный уклад, политическую и религиозную жизнь в стране. По нескольким причинам. Сирия относительно недавно вышла из средневековья, а в некоторых аспектах жизни сказываются и архаические черты общинного строя. До сих пор часть арабов делится по племенному признаку.

Еще более сильно влияние религиозных общин. На протяжении веков они были замкнуты на себя, религия была стержнем их единения и выживания, власть религиозных и племенных лидеров была абсолютной. На современном этапе эти традиции продолжают играть определяющую роль, хотя патриархальное устройство общества в целом ушло в прошлое, власть шейхов трансформировалась во власть политических кланов. В самом упрощенном виде можно представить это влияние, наложив карты национального и религиозного состава населения на карту военных действий годичной давности или совсем недавних - и увидеть четкую привязку разделения Сирии и районов войны к расселению тех или иных общин.

Религиозный состав населения Сирии

В Сирии со времен апостола Павла проживает сильная община арабов-христиан различных конфессий. Значительная часть христиан - сирийские арабы-православные. Православными себя называют и яковиты-ариане (до 700 000 адептов). Остальные делятся на восточные ветви католицизма типа маронитов или униатов. Есть так же представители армянских церквей, несториане - айсоры. Христиане составляют 10-11% населения страны. Исторически имея широкие контакты в Европе, сирийские христиане имели более широкий доступ к европейскому образованию и культуре, составляя значительную прослойку сирийской интеллигенции.

Конфессиональная карта Сирии (http://voprosik.net/wp-content/uploads/2013/01/Сирия-религии.jpg)

В незначительном количестве проживают так же в иудеи, в основном в еврейском квартале Дамаска. Хотя на протяжении тысячелетий евреи занимали сильные позиции в Сирии, в настоящий момент никакой роли в религиозной, политической или экономической роли не играют.

В VII веке нашей эры территорию современной Сирию завоевали арабы. Коренное население подверглось арабизации и исламизации. С той поры арабский язык стал основным, а ислам суннитского толка - господствующей религией - 86 % населения.

Сунниты составляют около 80% сирийских мусульман, а так же беженцев из Палестины и Ирака (до 10% населения) не являющихся гражданами Сирии.

В силу географического положения Сирия оказалась на стыке трех основных масхабов суннизма. Половина сирийских суннитов придерживается ханбалийского толка, курды и бедуины - шафииты. На юге страны проживают маликиты. Особых противоречий между этими толками нет, поскольку масхабы различаются отношением к источникам исламского права, не касающихся основ вероучения.

Разделению способствует и наличие и активная деятельность множества суфийских орденов: накшбандия, кафирия, рашидия, рафия и прочих. Они зачастую подобны мужским сообществам, однако исповедуемый некоторыми орденами мистицизм (в основном на обрядовом уровне) способствует клерикализации суннитской уммы (религиозной исламской общине или общности местных правоверных). В определенной степени деятельность суфийских орденов создает почву для распространения идей радикального ислама, подобно ситуации на Северном Кавказе. В догматах ордена накшбандия заложено активное вмешательство в политическую жизнь с целью насаждения ислама. На протяжении веков этот орден вел активную миссионерскую деятельность, в том числе на Северном Кавказе (где стал основой мюридизма) и в Средней Азии, а укрепившись, обычно становился проводником реакционной политики средневековых строго религиозных норм жизни.

Сунниты Сирии объединены под властью Великого муфтия, наделенного властью издавать фетвы. Его резиденции находится в Хомсе.

Более полувека в Сирии распространяется идеология радикального ислама представленного идеологией «Братьев-мусульман» и еще более жесткой его формы - ваххабизма иначе называемого салафизмом. Последние в своем роде «протестанты» от ислама, также как первые протестанты проповедующие «возврат к первоначальным нормам ислама», аскетизм, религиозный фанатизм, в том числе проявляющий себя в джихаде. Его роль сильно возрастает с ухудшением социально-экономического положения и политического положения суннитской уммы Сирии, так и благодаря активной миссионерской деятельности и финансовой поддержке эмиссаров из Саудовской Аравии, где салафизм является государственной религией.

К суннитам относится особая часть арабского этноса - бедуины. Ранее их племена кочевали по всей Аравии, не признавая государственных границ, весьма условных в пустыне. Богатая и культурная Сирия постоянно привлекала их как объект набегов и завоевания. В начале 50-х большая часть бедуинов перешла к оседлости. Ранее основным их богатством были верблюды - пустынное транспортное средство и источник пропитания. Когда основным транспортом стал автомобиль, бедуины перешли на товарное разведение овец, что резко ограничило расстояния их перемещений. Ныне в Сирии живет более миллиона бедуинов, придерживающихся старинных укладов и обычаев, традициям воинственности, мести, «убийства чести» и деления на племена.

Наряду с «классическим» и радикальным исламом суннитского толка, в Сирии обосновались множество исламских сект. Традиционно их объединяют в группу «шииты», хотя правоверных шиитов, подобно большинству населения Ирана или Ирака, среди них не много.

Главное отличие шиитов от суннитов - отрицание Сунны (записей историй о жизни пророка Мухаммеда); почитание потомков Али - сподвижника Мухаммеда; учение о «скрытом имаме» - одном из первых последователей Мухаммеда, таинственно исчезнувшем и долженствующем появится в дни Страшного Суда, и судить всех мусульман.

В сектантских шиитских учениях, как правило, выделяется какое-то неканоническое воплощение «скрытого имам», а так же объявление таковым некоторых исторических деятелей ислама, приписывается воплощение в их земном теле высшего Божества. Так же вольно трактуется само бытование Аллаха в мире.

Наиболее крупная община шиитов Сирии - алавиты (самоназвание нусайриты). В их культе ислам тесно сплетен с христианством и язычеством. Алавиты могут принимать крещение (считается языческим обрядом от «дурного глаза»), пить вино, почитать как святых Христа и Деву Марию. Собственно ислам в их трактовке выглядит учением о Троице, где Аллах имеет воплощения, а различные пророки равны Мухаммеду. Алавизм близок суфизму, в частности учению секты бекташи, бывшего «внутренней религией» ордена янычар в Османской империи. Ныне алавитская община Турции (от 10% до трети населения) является основной социальной базой леворадикального движения, а также массовых движений за секуляризацию турецкого общества. Данный фактор подспудно сказывается на сирийско-турецких отношениях.

На протяжении всей своей истории алавиты презирались ортодоксальными мусульманами и занимали в левантийских обществах низшие ступени социальной иерархии, выполняя самые тяжелые и грязные работы. Гонения выработали особый стиль жизни - закрытость секты для посторонних (в том числе от женщин), разделение обществ на посвященных и профанов.

Алавиты выработали особые правила поведения в социуме: в отношениях с чужаками можно выдавать себя за мусульманина или представителя любой иной религии, при этом тайно исповедуя алавизм.

Основная часть алавитов проживает в так называемой «алавитской дуге» или «поясе» протянувшегося от севера Ливана (Триполи) по побережью Сирии (Тартус, Латакия) до «Турецкой Сирии» - Искандеруна, Антиохии и прилегающих провинций. Указать их численность можно лишь приблизительно. В силу концепции тайного исповедования своей веры, алавиты не всегда афишируют свою принадлежность. Большинство источников указывают примерно 10% населения Сирии, хотя называются цифры 12% и даже 16 %. Алавиты Сирии разделены на 5 основных сект во главе со своими духовными лидерами.

К отдельному шиитскому течению принадлежат исмаилиты, исповедующие неортодоксальную доктрину «скрытых имамов». Исследователи отмечают сильное влияние на исмаилизм буддизма, маздаизма, а так же древних культов времен античности.

Социальная иерархия исмаилитов во всем мире выстроена про принципу религиозного ордена, управляемого из единого центра имамом Ага-ханом. Ныне его резиденция находится в Швейцарии, хотя большая часть исмаилитов проживает в Афганистане. Община исмаилитов закрыта для посторонних.

Исмаилиты насчитывают 2-3 % населения Сирии. Традиционно исмаилиты занимались различными доходными видами деятельности, потому обладают большим богатством и влиянием на страны проживания. В Сирии исторически исмаилиты противостояли алавитам, что вызывало частые кровавые стычки.

Согласно бытующим ныне преданиям (не подтвержденных во многих деталях современными исследованиями), во времена крестовых походов шейх исмаилитов Ибн Саббах, прозванный «Старцем Горы», создал тайный военно-религиозный орден, имевший укрепленные базы-замки в неприступных горах. Его адепты практиковали индивидуальный террор против крестоносцев в ответ на репрессии местного мусульманского населения со стороны христиан-завоевателей. Террористы-смертники упоминаются в хрониках под названием «хашисин», якобы за употребления гашиша перед терактом. Себя же они называли «фидаины» - «жертвующие (собой за ислам)». Инфраструктура ордена была уничтожена при монгольском нашествии.

Легенды об отважных фидаинах оказывают сильное влияние на мировоззрение современных джихадистов («воинов джихада»). Большинство радикальных террористических организаций организованы по примеру ордена хашасинов, считая себя их духовными наследниками. В частности, «Аль Каида» с ныне покойным Бен Ладеном в роли «Старца горы».

Столь же древняя (иногда ошибочно относимая к шиизму) община - друзы, замкнутая этно-религиозная общность, считающаяся одной из самых воинственных на Ближнем Востоке. В их религиозной «шиитской» доктрине тоже много оригинального, например учение о переселении душ.

Проживает в основном у границы с Израилем и Ливаном. Всегда были очень воинственны - оставаясь непокоренными практически на протяжении всех 4 веков османского владычества. Только в середине 19 века были подчинены французами, признали власть османского султана, хотя и существовали на правах автономии. До сих пор подчиняется верховному шейху, чья резиденция находится в городе Эс-Сувейда.

Этнические меньшинства

Другой воинственный народ - курды проживают ныне на севере страны. В отличие от арабов, составляющих 88 % населения Сирии, курды ираноязычны. Насчитывают 9-10 % или более 2 миллионов человек. До недавнего времени сирийские курды были лишены гражданских прав, более 300 000 из них жили на положении «не граждан». Официально курды исповедуют ислам суннитского толка, число шиитов относительно невелико. Часть курдов тайно или явно исповедуют варианты религии «яздаизм» - смесь местных культов, зороастризма и ислама. Часть открыто придерживается учения али-илахи (близко к алавизму), часть - алевизма (не путать с алавизмом), часть - езидизма. Последователями последнего начитывают от 30 до 70 тысяч человек.

Этническая карта Сирии (http://voprosik.net/wp-content/uploads/2013/01/Сирия-этническая-карта.jpg)

По самым смелым оценкам приверженцев всех течений яздаизма среди сирийских курдов насчитывается до 130 тысяч человек. Малые этно-религиозные общности Сирии составляют более 40% ее населения. Все они замкнуты на свои территориальные общины, на догматы своих сект и религий. Проживают анклавами в различных частях страны. Большинство общин до периода правления партии БААС было организовано на манер религиозных орденов, имело строгую внутреннюю иерархию и воинственные традиции. Отчасти эти традиции сохранились и поныне, а с обострением социальной напряженности в Сирии и с ухудшением экономической ситуации многие вновь вернулись в лоно традиционных религий.

Из «турецкого наследства», повлиявшего на современную ситуацию на Ближнем Востоке, сохранились переселенные народы. Это потомки переселенных при царе с Северного Кавказа воинственных народов: адыгейцев, черкесов, кабардинцев, чеченцев - сегодня проживающих в Сирии под собирательным самоназванием «черкесы». В силу традиционной воинственности и отсутствия родственных связей среди местного населения, из них формировали гвардии вожди арабских племен - позже султаны. Эта традиция и сегодня сильна на Ближнем Востоке. Они испытывают большие симпатии к современным выходцам с Северного Кавказа. Черкесское меньшинство относительно мало (не более 1 % населения), большая часть их проживает на юге Сирии, несколько десятков тысяч рассеяно по всей территории. Значителен в Сирии и процент насильственно переселенных сюда репрессированных в ходе Перовой Мировой войны народов - прежде всего армян (до 2% населения). А так же ассирийцев, тоже формально исповедующих христианство несторианского толка, но так же практикующих в своем кругу древние культы. Хотя большая часть турков была изгнана из Сирии еще в первой четверти ХХ века, в стране осталась особая часть тюркского этноса - сирийские туркмены (не путать с туркменами Туркменистана, Ирана, Закавказья) - потомки древних кочевых тюркских племен или оседлого турецкого населения. У части их сохранились пережитки родоплеменного деления. Другая - цивилизованная часть специализируется на отдельных отраслях промышленности и бизнеса. Так практически вся обувная промышленность Сирии монополизирована туркменами. Это меньшинство тоже можно отнести к разряду парий, как и курды подвергающихся планомерной арабизации.

Турецкая и французская оккупация Сирии

На протяжении почти 400 лет территория современной Сирии принадлежала Османской Турции. Особенностью турецкого правления было в основном военное и административное присутствие в главных пунктах, взимание дани и налогов. Власть на местах принадлежала египетским феодалам мамлюкского (египетского) происхождения - народы Сирии испытывали двойной гнет. «Сирия» тех времен представляла историко-географическое понятие, входившее разными своими частями в 6 вилайятов (провинций) Османской империи. Египет, всегда живший полуавтономно в составе Османской империи, после похода Наполеона повел политику отделения от Турции. Территория Леванта (Сирии, Ливана, Палестины, Иордании) отошла Египту. Стамбулу пришлось прибегнуть к помощи Франции, чтобы вернуть эти территории, за что Франция потребовала предоставления автономии Ливану (ранее - часть Сирии), превратив его в свою полуколонию и оттуда распространяя свое влияние на Сирию. Отношения между арабами и турками характеризовались взаимным презрением. Арабов раздражали претензии турок на верховенство в исламском мире, поскольку султан принял так же титул халифа. По арабской традиции халифом может быть только араб - потомок Пророка. Ненависть арабской интеллигенции подогревала память, что арабо-мусульманский взлет культуры был подорван вторжением сначала диких кочевников полуязычников сельджуков, а потом окончательно погашен завоеваниями османов.

Турки постоянно испытывали прессинг непокорных арабо-бедуинских племен Аравии, порой ведя с ними настоящие войны на уничтожение. Арабу-сирийцу было сложно попасть во властные структуры империи, поступить на службу офицером в турецкую армию. Местной знати приходилось довольствоваться властью внутри арабских племен, довольствуясь ролями богатых землевладельцев или торговцев. От призыва были освобождены все иноверцы, к которым относили и алавитов. «Неверные» - кафир платили особый «налог на не мусульман» - джазья. Во времена Халифата джазья предназначался, чтобы экономически заинтересовать покоренные арабами народы в скорейшем переходе в ислам. В Османской империи он принял прямо противоположную форму - массовому переходу иноверных в ислам власти препятствовали, получая дополнительные средства с джазьи. Особо доставалось алавитам, платившим подати в 2-3 большие, чем соседи сунниты.

Не подлежали мобилизации кочевые арабы - бедуины. Среди арабов оазисов набор в армию был ограничен. Зато воинственные курды составляли одну из основ кавалерии турецкой армии. Положение изменилось только после младотурецкой революции 1908 года. Призыв в армию всех подданных Османской империи стал обязательным. Была объявлена свобода печати и собраний, создания политических объединений, часть которых получила право избирать делегатов в турецкий парламент, где арабы имели свою фракцию. К периоду конца 19 - началу 20 века относится зарождение в Дамаске идей арабского национализма, первоначально выражавшегося в панарабизме. В те времена особых различий между арабским населением Ирака, Сирии, Палестины и прочих стран не проводилось, поскольку арабы считали себя единым народом, угнетенным османами, лишенным «национальных очагов», то есть государственности. Основной политической идеей стало достижение сначала автономии в рамках Османской империи, а затем и независимости для всей арабской нации. Для сирийцев, оказавшихся в географическом центре арабского мира, подобные идеи казались наиболее естественными, а Дамаск издревле был центром арабской культуры и сосредоточием интеллигенции, «генератором идей». Параллельно в Османской империи развивались идеи панисламизма. Поскольку панисламизм предполагал всемирное единение правоверных под властью халифа (этот титул носил турецкий султан), то разделявшие эту идею арабы придерживались абсолютной лояльности османам. Идеи арабизма и исламизма оказались разведены еще в генезисе. В дальнейшем арабский национализм тяготел к секуляризму.

Идея панисламизма младотурки сочетали с туранизмом (созданием «государства Туран» от Китая до Балкан) и пантюркизма (единения тюркских народов), вскоре перешедшими в крайний турецкий национализм. Прежние союзники - арабские националисты - еще совсем недавно приветствовавшие и поддержавшие их революцию, оказались врагами. С началом Первой Мировой Войны на нетурецких националистов обрушились репрессии. Событие, сильно повлиявшее на политическую традицию Сирии - «арабское национальное восстание». Чтобы предотвратить бунты на национальных окраинах, турки действовали на опережение, подавив в зародыше взрыв арабского национализма в городах, казнив в 1916 году более 2000 видных представителей сирийской интеллигенции. Взбунтовавшиеся деревни сжигались, население уничтожалось. Аналогично турки поступали со своими подданными христианами: армянами, греками, ассирийцами. Значительная часть из выселяясь в сирийскую пустыню. Всего в репрессиях погибло до 1.5 миллионов нетурецкого населения империи. Избавление пришло из глубин аравийской пустыни. При поддержке Англии легендарный Лоренс Аравийский организовал восстание кочевых племен в районе Мекки. Восстание увенчалось успехом, кульминацией которого стал захват арабскими племенами (совместно с английскими войсками) Дамаска в 1918. Сирия стала первым независимым государством, а первым арабским вонвьвозникшим на территории распавшейся османской империи Антитурецкое арабское восстание принесло независимость (зачастую формальную) нескольким арабским странам, образовавшимся на территории Османской Империи: Ираку, Саудовской Аравии и Трансиордании. Так англичане рассчитались с основными племенными лидерами восставших бедуинов: королем Фейсалом, Саудитами, Хашемитами.

Стратегически важные регионы Леванта были поделенным между победителями в войне. Так Палестина досталась Англии, Ливан и Сирия - Франции, хотя сирийским арабам независимость была обещана самим Лоуренсом Аравийским и более высокими чинами. Что привело к вводу французских войск в Сирию, ликвидации независимости и следующему - уже антифранцузскому арабскому восстанию в Сирии в середине 20-х годов, жестоко подавленному новыми колонизаторами. К 30-м годам Сирия - зависимое от Франции государство с 4 автономиями (считая друзов и алавитов). Реальная власть оставалась в руках военной колониальной администрации, а с началом Второй Мировой Войны страна находилась под оккупацией сначала войск вишистской Франции и германо-итальянской комиссию. После непродолжительных, но кровопролитных военных действий Сирию заняли войска Свободной Франции. Для снискания широкой поддержки среди местного населения, голлисты летом 1941-го объявили Сирию независимой.

Формируя новую администрацию в 20-30 гг ХХ века, в том числе туземные вооруженные силы, французы не доверяли арабам-суннитам - основным участникам восстаний, и делали ставку на выходцев из меньшинств. Из-за отсутствия религиозного неприязни, сирийцы-христиане охотней приобщались к западной культуре, стремились получить европейское образование, сделать карьеру творческих областях. Христиане стали значительной прослойкой новой сирийской ин-теллигенции. У местных арабов-суннитов не сложилось традиции и желания к службе в администрации и армии оккупантов, они редко стремились делать карьеру при османах и французах. Кадры поставляли униженные народы и сословия Сирии: христиане, курды, туркмены, алавиты. Для алавитов служба в колониальной армии оказалась единственным социальным лифтом. Они с охотой призывались в армию и поступали в единственное военное училище.

По окончанию Второй Мировой Войны последовали новые арабские восстания против колонизаторов. В 1946 году французские войска выли выведены. Сирия получила реальную независимость.

Послевоенный период

После войны Сирия, как и весь арабский Восток, была объята новыми для региона политическими тенденциями, в том или ином виде обыгравшими понятия «социализм». Главными политическими партиями оказались: Партия Арабского социалистического возрождения (ПАСВ) на-званная так же БААС («Возрождение»), пребывавшие в полуподпольном положении коммунисты и Национальная социальная партия Сирии, которая пришла к власти. Во главе ее стоял участник антиосманского восстания Аль Куатри Шукри. Партия была носителем профашистской идеологии «социального государства», отличалась антисемитизмом и симпатиям к нацистам. Многие нацистские преступники нашли укрытие в Сирии, встав основания ее спецслужб. При подобном политическом курсе участие Сирии в антиизраильской войне 1948 года оказалось вполне естественным. С той поры активная антиизраильская позиция Сирии является ее главной внешнеполитической традицией, несмотря на смены режимов и курсов. Разумеется, возлагать на арабский национализм главную вину в конфликте бессмысленно, поскольку все стороны арабо-израильского конфликта исповедуют принципы национального превосходства и исключительности. Армия Сирии переживала стремительный рост, из-за «оборонных» потребностей, а так же как политический инструмент подавления постоянных бунтов. Сразу после провозглашения независимости восстали друзы, потребовавшие автономии, затем алавиты.

В расчете на карьеру и связанные с ней доходы и привилегии мусульмане - сунниты устремились во власть на чиновничьи должности. Военная карьера их не привлекала из-за низкой доходности и тягот регулярной службы. А так же отсутствия среди арабов-суннитов традиций воинской службы. Однако, самые высшие посты в армии разделили представители 12 богатейших суннитских кланов. Костяк руководства армии комплектоваться бывшими военнослужащими оманской и туземных частей французской армий, в основном курдами.

Вакансии младших офицеров и кадетов военных училищ наполовину заполнялись представителями самой презираемой кастой сирийского общества - алавитами, остальную половину замещали другие меньшинства, прежде всего друзы.