Как сформировать яблоню в стланцевой форме? Стланцевый сад Обрезка деревьев стланцевой формы

Форма кроны яблонь в Сибири создается человеком, чтобы получились более крупные плоды. Потому что настоящие крупноплодные сорта недостаточно зимостойкие, для сурового климата и здесь почти не растут. Но ранетки получаются хорошо, часто довольно крупные. Ранеткам — полукультуркам придается стланцево -кустовидная форма и деревья лучше плодоносят. Стланцем делают основание дерева, но раннее оно было привито к зимостойкому подвою. Существует несколько стланцевых видов.

Форма кроны яблонь — сланцевые

- Стланец кустовидной формы у Красноярского куста имеет окружность 60 — 70 см и вытянут на 2-3 метра. Первые 2 года делают только стланцевое основание, подавляя вертикальный рост. На третий год для штамба, на каждом плече, ответвлений должно быть 4 — 6. Дается свободный рост по одному вертикальному побегу, из которого развивается продуктивная ветвь. Ветви расположены по кругу, образуя крону как круглую чашу.

Форму кроны яблонь в Сибири оставляют из 5 ветвей. Дополнительным приемом такого формирования кроны является ежегодное, регулярное подавление поросли на штамбе и сучьях. Как только побеги отрастают на 15-20 см, их укорачивают. Оставляют часть побега с 2-3 настоящими листьями. Можно надломить их на ту же длину.

При формировании яблони хорошие результаты дают сочетания прищипки и надлома. Подавленные побеги защищают штамб от солнечных ожогов и дополнительно питают дерево.

- Второй вариант кроны — гребневидная. Когда проводники расположены в 2 противоположных направлениях, вытянутых на 2-3 метра. При гребневидной форме на 4 й год дают так же свободный рост 4 — 6 вертикально направленным побегам. Дальнейший уход, как и у кустовидного дерева.

Зимостойкого скелетообразователя проводят по сучкам на высоте 60 – 100 см, в зависимости от высоты снежного покрова, чтобы прививка оказалась зимой под снегом. Скелетообразователем берут наиболее зимостойкие сорта сибирских ранеток. Но есть садоводы, у которых получается выращивать в Сибири сорта яблонь.

Форма кроны — Европейские сорта

Применяются только сланцевые формы кроны яблонь в Сибири. Формирование яблони делают в горизонтальном положении, около 50 см от почвы, с помощью пригибания и обрезки. Дерево удерживают таким образом, на протяжении всей его жизни. Вертикальный рост нужно подавлять всеми существующими способами. Прищипка, надлом, пригибание, скручивание, подвязывание. Иначе деревья будут вымерзать зимой.

С первого года жизни дерева, начиная с питомника, ему придают согнутое положение. Так начинает формироваться стланцевая крона. Однако, штамбику высотой 5 — 30 см лучше придать вертикальное направление. Это обеспечит нормальное положение корней дерева и его долговечность.

От штамба, под прямым углом, располагают основные плечи стланца. Переход от штамба к горизонтальному плечу должен быть плавным, чтобы избежать надломы у мест сгиба. Лучшее время для пригибания – июль, потому что наступает летнее сокодвижение, кода дерево наиболее гибкое. На основных плечах стланца оставляют по 4 — 5 скелетных разветвлений. Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек. На расстоянии 30 — 40 см друг от друга.

Промежутки между ними заполняют полускелетными и обрастающими ветвями. Особого внимания требуют вертикальные побеги. Их рост мы должны подавить, пока они находятся в травянистом состоянии. За счет горизонтального положения ветвей, стланцевое дерево раньше начинает плодоносить, по сравнению с вертикальным ростом дерева, открытом всем ветрам.

У нас на даче нет стланцевой формы кроны яблонь, потому что мы не пыталась их так выращивать, но хочу попробовать. Конечно, яблоки у нас сейчас продают круглый год, но вкусные попадаются редко, а чаще красивые, но жесткие.

Можно подумать, что сланцевая форма кроны яблонь – это насилие над деревом, я видела такие деревья в плодопитомнике города Минусинска. Деревья не выглядели не счастливыми, наоборот, дерево росло наклонным, но красивым, листва была свежей, плодоношение было умеренным, но ежегодным. Плоды были невероятно вкусными,

Виды стланца

Стланец – тип формирования крупноплодной формы яблони, при котором основную часть несущих ветвей зимой заносит снегом. Растение стелется вдоль земли, все ветви находятся в приземном слое.

Этот способ выращивания рекомендуют для крупноплодных сортов, таких, как Апорт, масса одного плода которого доходит до 600 граммов, а также стандартных сортов Мелба, Жигулевское и так далее. Плодовые образования этих сортов неустойчивы к резким перепадам температур в зимний период. Кроме того, эти растения сильно подвержены солнечным ожогам. Большинство европейских сортов страдает не от низких температур, а именно от перепадов температур. Так, например, сорт Мелба выдерживает температуры до -46-47 градусов. Но в условиях Сибири низкие температуры всегда сопровождаются резкими, до 20 градусов, перепадами в ночной и дневной период. Этого яблоня, конечно, не выдержит. Растения испытывают сильный стресс, многие погибают.

Для того, чтобы успешно выращивать крупноплодные сорта яблонь в наших регионах, необходимо формировать их по определенному типу.

Красноярский тип стланца. Это классический, всем известный тип стланца. Саженец плодового растения сажается под углом 45 градусов, чтобы его удобно было формировать. Центральный проводник , а основные скелетные ветви распределяются по всей поверхности надземной части. Ветви пришпиливаются к земле специальными крючками, таким образом, им придается определенная форма. Те побеги, которые растут вверх, или прищипываются, или обрезаются.

Бахчевый тип стланца. Растение просто сажается под углом, при этом верхние и нижние ветви пришпиливаются в определенном направлении. Такой тип стланцев не трудоемок: при минимуме усилий мы получаем максимум результата. Формируется обрезкой, при которой оставляется часть ветвей, растущих в верхнем направлении, и часть ветвей, растущих в нижнем направлении.

Минусинский стланец – такая форма применяется для крупноплодных, но довольно-таки зимостойких сортов, которые более адаптированы к сибирским условиям. Среди таких сортов Мелба, Декабренок. Они могут хорошо себя чувствовать в зимних условиях длительный период. Мы применяем сланцевую форму для крупноплодных сортов, таких, как Алтайское зимнее, Сувенир Алтая, которые сильно повреждаются в очень суровые зимы.

Болезни яблони

Яблоня – древняя культура, поэтому она собирает очень много болезней и вредителей. Там, где эта культура районирована давно, существует множество болезней яблони, приводящих к ее гибели, таких, например, как черный рак. В Сибири этих болезней относительно немного. Все формы и сорта, которые были выведены в регионе, в основном устойчивы к различным опасным заболеваниям.

Остро проявляются на яблоне две болезни, которые сильно повреждают ее, нарушают товарность плодов, уменьшают срок их хранения или даже приводят к гибели растения.

Размножение яблони

Многие любители отдают предпочтение какому-то определенному сорту, несмотря на то, что появляются новые сорта, которые лучше растут в данных климатических условиях и имеют более вкусные плоды. Любителям не хочется ждать, пока новый саженец вырастет и вступит в плодоношение. Можно поступить проще и вырастить на одном деревне несколько сортов. Для этого используется прививка: вприкладку (очень простой и логичный способ) или улучшенная копулировка.

Для прививки необходим садовый нож, секатор и полихлорвиниловая пленка.

Черенок – однолетний побег – отрезается осенью, как только выпадает первый снег, в это время останавливается сокодвижение. Черенок надо будет сохранить до весны и до распускания почек сделать прививку. Для этого на дереве выбирается твердая ветвь, которая растет отдельно от остальных, чтобы она не затенялась и была более-менее оголена. На ней делается косой срез. На черенке оставляем 3-4 почки, также делаем косой срез. На нем делаем небольшой зарез, такой же зарез делаем на срезе ветки и плотно составляем срезы так, чтобы кора соприкасалась с корой – равняем по одной стороне. Затем обматываем пленкой и сверху замазываем садовым варом. Это простая, доступная каждому садоводу процедура.

Максим Кушнарев

На одном дереве вы можете выращивать 5-6 сортов, сколько душе вашей угодно и сколько позволит вам дерево.

На одном дереве могут расти поздние, ранние, крупноплодные, мелкоплодные сорта. Можно создать так называемое дерево-сад, о котором писал еще Мичурин. В верхнем ярусе помещаются зимостойкие сорта, на ветках, которые будет скрывать снеговой покров, прививаются крупноплодные сорта (их надо будет содержать в стланцевой форме). В средней части дерева можно привить сорта средней зимостойкости.

Болезни яблони

Парша листьев и плодов проявляется на плодах черными точками на плодах и сажистым налетом на листьях. Эта болезнь хорошо развивается во влажные годы, особенно, когда растения в саду сильно загущены, не продуваются, когда не проводится обрезка. Споры парши попадают на растения, активно проникают в трещины на плодах и листьях. В результате плоды гниют, иногда даже превращаются в черно-серую массу, а листья осыпаются до срока.

Максим Кушнарев

Парша хорошо лечится различными препаратами, препаратов в настоящее время очень много, что-то конкретное я вам рекомендовать не могу.

Распространенные меры борьбы: сбор и сжигание листьев в саду,

Максим Кушнарев

Первое опрыскивание

происходит в период распускания почек.

Второе

– перед цветением яблони, когда только-только появляются бутоны, когда они очень плотные и препарат не сможет проникнуть внутрь.

Третье

– сразу после окончания цветения.

Четвертое

– через 18-20 дней после третьего.

Опрыскивание проводится рано утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Важно своевременно проводить все опрыскивания, особенно первое. Последующие опрыскивания можете не проводить, но первое необходимо, чтобы уничтожить заразу.

Если вы сомневаетесь, что укладываетесь в сроки, можете ограничиться двумя опрыскиваниями: первым и после цветения. Споры парши попадают на листья, закрепляются, но активно развиваться начинают только в оптимальных условиях. Существует шесть рас парши, они классифицированы. Известно, как развивается каждая из них - только при сочетании определенных условий. Если условий нет, болезнь не развивается. Обрабатывая растение, мы предотвращаем создание благоприятных условий для развития парши.

Монилиоз – все считают, что это плодовая гниль, но в действительности это сложное, которое развивается у яблонь преимущественно в европейской части нашего материка. Оно повреждает не только плоды, но и листья, кору, побеги, цветы, вызывая завядание, усыхание древесины по неизвестным на первый взгляд причинам.

Бывает так, что у яблонь хороших, зимостойких, но неустойчивых к монилиозу сортов в отдельные годы просто выпадают скелетные ветви. Они как будто усыхают сами по себе, чернеют и становятся непригодными для выращивания плодов. Такие ветви необходимо обрезать.

У неустойчивых к монилиозу сортов споры попадают в раны, трещины на древесине, но в основном это заболевание проявляется на плодах, как на самом дереве, так и в плодохранилище. Наиболее сильно поражаются Неженка, Красная Горка, Ананасное, Жар Птица и др.

Меры борьбы: ежегодно собирать и уничтожать поврежденные плоды и листья. Увидели повреждения – сразу же убирайте, пока не заразились здоровые плоды по соседству. Тщательно собирайте осенью все плоды – те, которые остались на дереве, и те, которые лежат на земле. Данные плоды являются накопителями и разносчиками инфекции.

Химические средства для борьбы с заболеванием: однопроцентная бордосская жидкость или 0,4% хлорокись меди.

Монилиоз возникает на ослабленных растениях, на стволах которых имеются трещины, градобоины. Поэтому важно ухаживать за растениями, поддерживать а саду высокий агрофон.

В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших приземистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).

В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. Последнюю можно культивировать в средней полосе России, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).

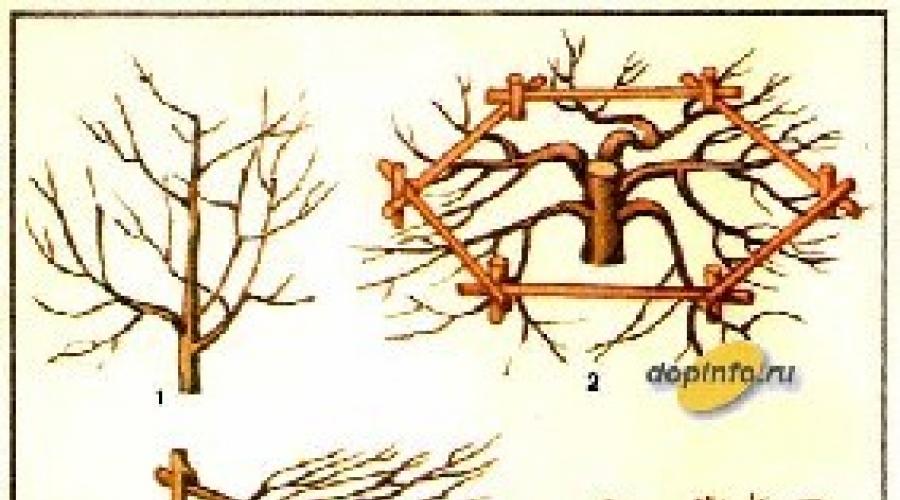

В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.

Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, равномерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.

В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загущающие крону, пинцируют и формируют из них короткую обрастающую древесину, предохраняющую основные сучья от солнечных ожогов.

Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.

В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стланцевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго порядка направляют под прямым углом в сторону междурядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облегчить обработку почвы в приствольных полосах. Боковые ветви имеют своеобразные оси: у основания горизонтальные, а к концу постепенно принимающие вертикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.

Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.

Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений маловероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селекционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элитных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.

Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.

Груша – более теплолюбивое и требовательное дерево, чем яблоня, поэтому на север продвигается с трудом.

Для прибалтийских регионов с их коротким летом, но мягкой зимой уже выведены ранние крупноплодные сорта. Но суровые сибирские зимы не оставляют им никаких шансов на выживание. Однако садоводы не сдаются.

Приложив определенные усилия, можно и в этих регионах лакомиться местными, а не привозными грушами.

Формирование груши в стланцевой форме

Климат Сибири континентальный. В первую очередь это означает огромный разброс летних и зимних температур. Летняя жара вполне позволяет выращивать многие теплолюбивые растения с коротким жизненным циклом.

Но приходящие ей на смену суровые зимы с 40-градусными морозами убивают все растения, кроме местных, отобранных тысячелетиями эволюции.

Однако, помимо морозов, местные зимы приносят и обильные снега.

Под метровой снежной шубой температура уже терпимее.

Поэтому многие садоводы формируют плодовые деревья не в традиционной штамбовой, а в стланцевой форме. С помощью специальной обрезки и системы оттяжек ветви саженца переводят в горизонтальное состояние на высоте около полуметра от земли. Дерево становится похожим на распластавшегося спрута. Зимой растения полностью закрыты снегом и за счет этого не вымерзают.

Такой формовке поддаются как многие сорта яблонь, так и груш. Главное – выбирать сорта с поздним цветением или устойчивые к весенним заморозкам, чтобы не остаться без урожая. В стланцах хорошо плодоносят и дают вызревшие вкусные плоды сорта Любимица Мичуринская, Бессемянка, Тонковетка.

Прививка груши на иргу для формирования стланца

Формирование стланца требует определенных навыков.

Поэтому некоторые садоводы выбирают другой путь: черенки груши прививают на гибкий подвой, чаще всего на иргу. Ирга – кустарник с зимостойкими корнями и гибким стволом, который на зиму можно аккуратно пригнуть к земле вместе с привитой грушевой веткой.

Такое скомбинированное растение быстро вступает в плодоношение и успешно живет 5-8 лет. Затем сказывается несовместимость привоя и подвоя, и деревце нужно заменить. Обычно садоводы имеют на участке несколько груш разного возраста, каждый год готовя замену выходящим из строя.

Лучшие сорта для прививок: Лесная красавица. Миф, Сварог, Лада, Повислая .

“Местные” сорта груш для Сибири

Селекционеры продолжают работать над выведением сортов, которые можно было бы выращивать в традиционной штамбовой форме.

В низкогорьях Алтая и на юге Красноярского края неплохо растут и плодоносят сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава ). Однако севернее они вымерзают, а хрупкие негибкие ветви не позволяют формировать из них стланцы. Поэтому здесь приходят на выручку гибриды с дикой грушей уссурийской.

Конечно, вкус их мелких плодов сильно уступает южным, украинским. Но они вполне пригодны для переработки на варенье, подвило, компоты, а это уже немало.

В Томской, Новосибирской областях хорошо зимуют мелкоплодные сорта груш красноярской селекции: Невеличка, Веселинка, Красноярская крупная, Лель, Сибирячка , а также челябинские Миф, Уралочка, Красуля .

Сорт Уралочка отличается исключительной зимостойкостью. Штамбовые деревья не вымерзают при температуре ниже -45° и плодоносят после серьезных заморозков во время цветения. При этом имеют вкусные плоды весом до 60 г.

Груши сорта Миф еще крупнее – до 90 г, то есть привычного для этой культуры размера. Они созревают к концу сентября и хранятся до трех месяцев.

Почти все сибирские сорта отличаются высокой устойчивостью к парше и бактериальному ожогу, практически не поражаются галловым клещом. Это делает их интересными и для садов севера европейской части России.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Виды стланцевых крон

В связи с суровыми климатическими условиями кроны стланцевых деревьев лучше формировать без штамба или с очень небольшим штамбом. Штамб у стланцев часто подвергается солнечным ожогам, морозобоинам и требует особого ухода и укрытия. Бесштамбовая культура стланцев уменьшает опасность повреждения и гибели всего дерева. Наибольшее распространение у садоводов-любителей северных областей республики получили арктическая и минусинская формировки, которые постоянно модифицируются. В зависимости от климатических особенностей своего района, микроклимата приусадебного или кооперативного сада садовод по этим формовкам может выращивать практически все незимостойкие садовые растения (рис. 9).

Арктическая форма. (Красноярский двуплечий стланец). Саженцы лучше высаживать однолетками под углом в 45-60°. После укоренения их прищипывают на 3-5 см, пригибают стволик к земле в сторону наклона и укрепляют крючками. Появившийся на вершине сгиба сильны Г. неодревесневший побег в конце июля также осторожно отгибают, по уже в другую сторону, и закрепляют. Остальные побеги, " появляющиеся па первых двух, прищипывают, превращая в побеги утолщения. Цель этих операций - создать у стланца

Рис. 9. Стланцевые формы крупноплодных яблонь

Сверху вниз: красноярский двуплечий; минусинский полусгланец (бахчевый

стланец); арктический

два плеча, сохранить высоту стволика в пределах 20-25

см и добиться размещения скелетных и более мелких ветвей на высоте 20-40

см над поверхностью почвы по обе стороны плеч. Ежегодно укорачивают или

пригибают ветви, растущие вертикально вверх. При чрезмерном загущении

часть ветвей вырезают <на кольцо>, не допуская утолщения. Таким образом

добиваются приземного расположения основной части ветвей и не допускают

как оголения ствола и ветвей, так и чрезмерного их загущения. Время

пригибания - июль - начало августа, когда ветви еще гибкие. Не следует

переносить работу по пригибанию на осень, так как к этому времени ткани

одревеснеют и пригнутые с опозданием ветви после снятия крючков

поднимутся в первоначальное положение. Опытные садоводы заранее

изготовляют набор крючков различной длины и фиксируют ими сильнорастущую

ветвь в нужном направлении.

Арктическая форма удобна для районов с мощным и устойчивым снеговым

покровом (иначе защищать ее от морозов очень трудно).

Минусинский полустланец.

Однолетний саженец высаживают

наклонно к поверхности почвы. Ему дают свободно развиваться в одну

сторону, пригибая и закрепляя крючками растущую часть проводника к

земле. Расстояние от горизонтально расположенной части саженца до земли

20-25 см. Появляющиеся боковые ветви также пригибают к земле. Часть

вертикально растущих ветвей укорачивают на боковое ответвление, часть

срезают во избежание затенения нижерасположенных ветвей. Через 3-4 года,

когда дерево в основном сформировано, крону удерживают на высоте не

более 1,2- 1,5 м.

На зиму крону пригибают к земле при помощи жердей, а сверху прикрывают

соломенными матами, картофельной ботвой и снегом. Кончики пригнутых

ветвей необходимо прикопать землей, особенно в степных районах с

сильными ветрами.

Арктический (тарелочный) стланец.

Для формирования

тарелочной формы кроны однолетний саженец высаживают вертикально и после

того как он приживется, срезают надземную часть на высоте 25-35 см. Этим

приемом стимулируют пробуждение ночек, расположенных близко к основанию

ствола дерева. Угол отхождения ветвей, тронувшихся в рост, обычно тупой,

не требующий специальной фиксации. Выводят 4-6 ветвей, располагая их

вкруговую на равных расстояниях. Через некоторое время пригибают веточки

но бокам основных ветвей, укорачивают или удаляют вертикально растущие.

Для удержания ветвей и предохранения их от контакта с землей

изготавливают стационарный стеллаж высотой 20-30 см, который

устанавливают вокруг дерева. На него укладывают основные ветви, а в

последующие годы подвязывают появляющиеся ветви второго и других

порядков. Уход несколько облегчен тем, что пришпиливания почти нет,

вертикально растущие ветви укорачивают на удобную боковую веточку,

прореживают или наклоняют в свободную зону.

Стланец пригоден для выращивания большинства незимостойких пород,

например груши, сливы и др. Кроны их получаются компактными, сжатыми по

вертикали и хорошо переносят зиму под легким искусственным укрытием или

снегом. Недостаток стланца - его большие размеры, требующие значительной

площади земли.

Энтузиасты стланцевого садоводства разработали многочисленные варианты

стланцев (бахчевый, гребневидный и т. д.). Так, ветви арктического

стланца располагают не вкруговую, а вдоль, в результате сокращается

Площадь земли под эту формировку.

Садоводы В. М. и В. С. Коротковы уменьшили расстояние между почвой и

стволом стланцев до 10 см, подсевая под кроны правы и тем самым улучшили

условия выращивания.

Отмечено, что стланцы лучше растут при направлении кроны саженца в южную

сторону. Если участок расположен на склоне, то крона должна быть

направлена вдоль склона снизу вверх. Крючки для пришпиливания ветвей

желательно обмотать смягчающей прокладкой (мешковиной, паклей и др.). В

степных районах с сильными ветрами и незначительным снеговым покровом

стланцы укрывают специально изготовленными соломенными матами,

рекомендуемыми для парников. При аккуратном использовании маты весной

служат для защиты парников, а зимой -для защиты стланцев.