В какой стране строили города из глины. Экологическое строительство: дом из природных материалов. причин построить дом из глины

Читайте также

Древние глинобитные постройки возводились разными народами в местах их постоянного обитания. Первые строения появились на земле более пяти тысяч лет назад. Жилые строения, дворцы и крепостные стены Месопотамии, Вавилонии и Трои были из глины.

Дошедшие до нас глинобитные постройки имеют более позднюю историю. Многие из них были построены в VII-XVII веках на территории самых разных стран и континентов. Красно-коричневые сооружения возвышаются на землях Латинской Америки и Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке. Глиняное строительство было характерно как для индейской, так и исламской культуры.

Все глинобитные постройки можно разделить на два типа. К первому относятся единичные строения, представляющие собой здания конкретного функционального предназначения, — религиозные объекты (преимущественно, мечети и мавзолеи), дворцы, жилые дома. Второй тип глинобитных построек – это городской комплекс, располагающейся на большой площади и состоящей из огромного количества разнообразных архитектурных элементов.

Внутри глинобитного города могут находиться дворцы и мечети, жилые строения и караван-сараи, бани и дозорные башни. Сам город может быть обнесен высокой крепостной стеной, защищающей его от вражеского вторжения. В древних городах таких стен могло быть несколько.

Стены глинобитных сооружений возводились шириной до метра и более. Крыши зданий могли иметь как плоскую, так и остроконечную или резную форму. В древних городах глиной было устлано все вокруг – красно-коричневые дома плавно переходили в узкие улочки, соединенные арками, а их крыши образовывали причудливую архитектурную вязь открытых уличных террас.

Все глинобитные постройки по своему физическому устройству условно можно разделить на три типа: глинобитные вальковые (в рамках этой технологии здания как бы вылеплялись из глины), кирпичные и включающие в себя другие строительные элементы (обычно это было дерево, солома или растительные волокна). При возведении построек из глиняных кирпичей в качестве связующего звена использовалась всё та же глина – только жидкая.

Древние глиняные постройки.

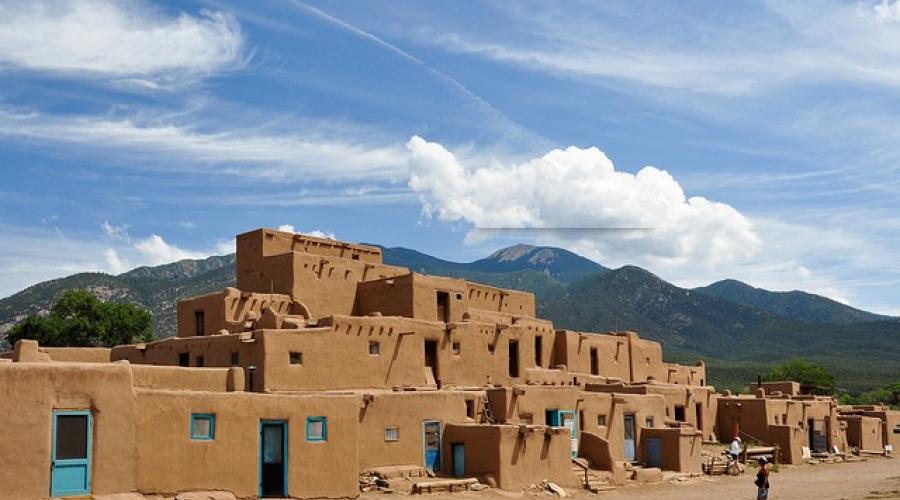

1. Таос-Пуэбло (Taos Pueblo), США

В штате Нью-Мексико в поселении Таос-Пуэбло сохранились строения возрастом 900 лет и более. Их изогнутые и конусообразные стены сделаны из глины (именуемой Калиш) с добавлением резаной соломы. Толстые стены, как большие кувшины, сохраняют сухость и тепло в помещении. Оштукатуренная наружная поверхность зданий и деревянные элементы из кедра надолго продлят жизнь экологическим и безопасным строениям. В этом удивительном глинобитном многоэтажном жилом комплексе постоянно проживает около 150 человек.

2. Арг-е Бам (Arg-é Bam), Иран

Арг-е Бам – памятник Всемирного наследия, представляющий собой крупнейшую глинобитную крепость площадью 6 км2, расположенную в иранском городе Бам, окружённую 10-15 м рвом. Древнейшая Бамская цитадель, которая находилась на Шелковом пути, была основана в Сасанидском периоде (224-637 н.э.). Самым старым строением является «Девичья крепость», на территории которой высятся 38 дозорных башен, находятся мавзолеи, соборная мечеть, помещение для изготовления льда. Ирригационная система и подземные ходы обеспечивали безопасное проживание 12 000 жителей.

3. Джингуеребер (Djinguereber Mosque), Мали

Джингуереберская оборонительная соборная мечеть возведена в 1325 году в городе Тимбукту, расположенном в Западной Африке. С 1988 года она включена в . Для постройки Джингуеребера использовалось волокно, солома, глина и дерево. Объект состоит из 2-х минаретов, 3-х помещений, молитвенного зала на 2000 человек и 25 деревянных колонн, ориентированных с востока на запад. Существует опасение, что архитектурный памятник может поглотить песок. С 2006 года на его территории ведутся восстановительные работы, финансируемые организацией Aga Khan Trust for Culture.

4. Древний город Ичан-Кала в Хиве (Itchan Kala), Узбекистан

Ичан-Кала – бывшая столица Хорезмского оазиса, историко-археологический заповедник, обнесенный крепостной стеной музей под открытым небом площадью 26 га. Укрепления длиной 2250, имеющие 8-10 м высоту и 6-8 м ширину, были сооружены в 1526 году. По легенде, идея основания поселения изначально принадлежала Симу – старшему сыну Ноя. Для создания оборонительных валов использовался высушенный кирпич из самана. Глина добывается из . По преданию, пророк Мухаммед для постройки Медины использовал тот же источник. В глиняной стене имеется четверо ворот, ориентированных по сторонам света и укрепленных ударными башнями. На стене обстроены зубчатые перила с амбразурами для орудий. Крепость окружает глубокий ров. На территории Ичан-Кала расположено 60 уникальных исторических памятников.

5. Чан-Чан (Chan Chan), Перу

Чан-Чан представляет собой древний королевский город, возведенный 700 лет назад из необожженной глины. В свое время это был крупнейший культурный центр, расположенный в удобном стратегическом месте. Талантливые чинуки воздвигли вокруг Чан-Чана 15-метровые стены, защищающие территорию от ветров и набегов неприятеля. На стенах изображены почитаемые чинуками морские божества, имеющие форму рыб. До сих пор сохранились фрагменты великолепной дворцовой архитектуры из сырого глиняного кирпича, украшенного упорными отверстиями. В пятнадцатом веке, с помощью военной хитрости, город был завоеван инками, стремящимися расширить свою империю.

6. Мечеть в Бобо-Диуласо (Bobo Dioulasso Grand Mosque), Буркина-Фасо

Большая мечеть Бобо-Диуласо, расположена на территории государства Буркина-Фасо (Западная Африка). Она построена в 1800 году возле реки Уэ, в которой обитают священные сомы. Для строительства культового здания использовалась глина с примесью древесины. Храм расположен на окраине города и подвержен разрушительному воздействию непогоды. Сегодня его реставрируют. В городе много глинобитных строений рыжего цвета, именуемых мазанками.

7. Оазис Сива (Siwa Oasis), Египет

Оазис Сива – таинственный и удаленный оазис в Египте, соседствующий на западе с ливийской границей. Основными достопримечательностями города являются, крепость Шали и руины храма Амона-Ра, в котором оракул предрек Александру Великому божественный путь. Возле утеса стоял второй храм, ныне полностью разрушенный. Строения сооружены из глины и уникального песка с высоким содержанием соли. Удобное географическое положение принесло богатство и процветание городу, но с распадом Римской империи ситуация резко ухудшилась. Сегодня здесь проживают берберы. До недавнего времени Сива была закрыт для посещения, а сегодня это один из самых посещаемых туристических центров в Египте.

8. Великая мечеть Дженне (Great Mosque of Djenné), Мали

Великая мечеть Дженне – это самое крупное здание, возведенное из глины. Объект находится в Мали на берегу реки Бани. Его фундамент выполнен в форме квадрата размером 75х75 м. Первый вариант храма построенный в XIII веке был разрушен вождем Секу Амаду в XIX столетии при завоевании города. Реконструкция объекта была произведена французской администрацией в 1907 году с использованием фрагментов уцелевшего здания. Глинобитные стены были покрыты черепицей, а в помещения проведены современные коммуникации, что повлияло на первоначальный исторический стиль, но совершенно не ухудшило великолепный вид Великой мечети.

Айт-Бен-Хадду – укрепленный город южного Марокко, являющийся с 1987 года памятником Всемирного наследия. Через его территорию пролегал караванный путь в Тимбукту. С годами он пришел в полный упадок и жители Айт-Бена практически полностью покинули местность. Традиционная марокканская архитектура из красно-коричневой глины и лабиринт зданий, соединенных узкими проходами и арками, очень заинтересовала туристов и режиссёров кино. Многие известные киноленты, такие как «Гладиатор» и «Звездные войны», снимались в этом районе. Территория поселка ограждена высокой глиняной стеной, во внутренних зданиях расположены небольшие отели, магазины, музей и дома местных жителей.

Город Шибам, расположенный среди безжизненной пустыни Аравийского полуострова в Йемене, называют «Манхеттеном пустыни». Он возникает перед взором туристов внезапно, словно мираж. Шибам является бывшей столицей древнего царства Хадрамаут. После разрушения Марибской плотины и утраты транспортного значения, жителями в 16 веке стали возводиться 4-х –9-и и даже 16-и этажные дома-крепости с толстыми глиняными стенами, за которыми жили люди, содержались животные и хранились хозяйственные запасы. Так Шибам защищался от бедуинских набегов. Сегодня здания поддерживаются в должном состоянии и постоянно реставрируются.

Шумеры - первая цивилизация на земле.

Шумеры - древний народ, некогда населявший территорию долины рек Тигра и Евфрата на юге современного государства Ирак (Южная Месопотамия или Южное Двуречье). На юге граница их обитания доходила до берегов Персидского залива, на севере - до широты современного Багдада.

На протяжении целого тысячелетия шумеры были главными действующими лицами на древнем Ближнем Востоке.

Шумерская астрономия и математика были точнейшими на всем Ближнем Востоке. Мы до сих пор делим год на четыре сезона, двенадцать месяцев и двенадцать знаков зодиака, измеряем углы, минуты и секунды в шестидесятках - так, как это впервые стали делать шумеры.

Идя на прием к врачу, мы все... получаем рецепты лекарств или совет психотерапевта, совершенно не задумываясь о том, что и траволечение, и психотерапия впервые развились и достигли высокого уровня именно у шумеров. Получая повестку в суд и рассчитывая на справедливость судей, мы также ничего не знаем об основателях судопроизводства - шумерах, первые законодательные акты которых способствовали развитию правовых отношений во всех частях Древнего мира. Наконец, задумываясь о превратностях судьбы, сетуя на то, что при рождении нас обделили, мы повторяем те же самые слова, которые впервые занесли на глину философствующие шумерские писцы, - но вряд ли даже догадывается об этом.

Шумеры - "черноголовые". Этот народ, появившийся на юге Месопотамии в середине III-го тысячелетия до нашей эры неизвестно откуда, сейчас называют "прародителем современной цивилизации" , а ведь до середины 19-го века никто о нём даже не подозревал. Время стерло Шумер из анналов истории и, если бы не лингвисты, возможно мы бы никогда не узнали о Шумере.

Но начну я, наверное, с 1778-м года, когда датчанин Карстен Нибур, возглавлявший экспедицию в Месопотамию 1761-м года, опубликовал копии клинописной царской надписи из Персеполя. Он первый предположил, что 3 колонки в надписи - это три разных вида клинописи, содержащих один и тот же текст.

В 1798-м году ещё один датчанин, Фридрих Христиан Мюнтер высказал гипотезу что письмена 1-го класса - это алфавитная староперсидская письменность (42 знака), 2-го класса - слоговое письмо, 3-го - идеографические знаки. Но первым удалось прочесть текст не датчанину а немцу, преподавателю латыни в Геттингене, Гротенфенду. Внимание его привлекла группа из семи клинописных знаков. Гротенфенд предположил что это слово Царь, а остальные знаки были подобраны исходя из исторических и лингвистических аналогий. В конце концов Гротенфенд сделал следующий перевод:

Ксеркс, царь великий, царь царей

Дария, царя, сын, Ахеменид

Однако только через 30 лет француз Эжен Бюрнуф и норвежец Кристианн Лассен нашли правильные эквиваленты для почти всех клинописных знаков 1-й группы. В 1835-м году была найдена вторая многоязычная надпись на скале в Бехистуне и в 1855-м году Эдвину Норрису удалось дешифровать 2-й тип письменности, состоявший из сотни слоговых знаков. Надпись оказалась на эламском языке (кочевые племена называемые в Библии амореями или аморитянами).

С 3-м типом оказалось ещё сложнее. Это был совершенно забытый язык. Один знак там мог обозначать и слог и целое слово. Согласные выступали только в составе слога, тогда как гласные могли фигурировать и как отдельные знаки. Например звук "р" мог быть передан шестью различными знаками, в зависимости от контекста. 17 января 1869-го года лингвист Жюль Опперт заявил, что язык 3-й группы является.... шумерским... А значит должен существовать и шумерский народ... Но была ещё и теория, что это лишь искусственный - "сакральный язык" жрецов Вавилона. В 1871м году Арчибальд Сайс пуликует первый шумерский текст, царскую надпись Шульги. Но только в 1889-м году определение шумерский принимается повсеместно.

РЕЗЮМЕ: То, что мы сейчас называем шумерским языком - фактически искусственная конструкция, построенная на аналогиях с надписями народов, перенявших шумерскую клинопись - эламскими, аккадскими и староперсидскими текстами. А теперь вспомните как древние греки коверкали иностранные имена и оцените возможную достоверность звучания "восстановленного шумерского". Странно, но у шумерского языка нет ни предков, ни потомков. Иногда шумерский называют "латынью древнего Вавилона" - но надо отдавать себе отчёт, что шумерский не стал прародителем мощной языковой группы, от него остались только корни нескольких десятков слов.

Появление Шумеров.

Надо сказать, что южная Месопотамия не самое лучшее место в мире. Полное отсутствие леса и полезных ископаемых. Заболоченность, частые наводнения сопровождаемые изменением русла Евфрата из-за низких берегов и, как следствие, полное отсутствие дорог. Единственное чего там было в достатке это тростника, глины и воды. Однако, в сочетании с плодородной почвой, удобренной наводнениями, этого оказалось достаточно чтобы в самом конце III-го тысячелетия до нашей эры там расцвели первые города-государства древнего Шумера.

Мы не знаем откуда пришли Шумеры, но когда они появились в Месопотамии там уже жили люди. Племена, населявшие в глубочайшей древности Месопотамию, жили на островах, возвышавшихся среди болот. Свои поселения они строили на искусственных земляных насыпях. Осушая окружающие болота, они создали древнейшую систему искусственного орошения. Как указывают находки в Кише, они пользовались микролитическими орудиями.

Оттиск шумерийской цилиндрической печати с изображением плуга. Наиболее раннее поселение, открытое в Южной Месопотамии, находилось около Эль-Обеида (близ Ура), на речном острове, который возвышался над болотистой равниной. Население, жившее здесь, занималось охотой и рыболовством, но уже переходило к более прогрессивным видам хозяйства: к скотоводству и земледелию

Культура Эль-Обеида существовала очень долго. Своими корнями она уходит в древние местные культуры Верхней Месопотамии. Однако уже появляются и первые элементы шумерийской культуры.

По черепам из погребений определили, что шумеры не были однорасовым этносом: встречаются и брахицефалы ("круглоголовые") и долихоцефалы ("длинноголовые"). Впрочем это могло стать и результатом смешения с местным населением. Так что мы даже не можем с полной уверенностью отнести их к определённой этнической группе. В настоящее время с некоторой уверенностью можно утверждать лишь то, что семиты Аккада и шумерийцы Южной Месопотамии резко отличались друг от друга как по своему внешнему облику, так и по языку.

В древнейших общинах южной части Месопотамии в третьем тысячелетии до н. э. почти все производившиеся здесь продукты потреблялись на месте и царило натуральное хозяйство. Широко использовалась глина и тростник. В древнейшие времена из глины лепили сосуды - сначала от руки, а впоследствии на специальном гончарном круге. Наконец, из глины делали в большом количестве важнейший строительный материал - кирпич, который приготовлялся с примесью камыша и соломы. Этот кирпич иногда просушивался на солнце, а иногда обжигался в специальной печи. К началу третьего тысячелетия до н. э., относятся древнейшие здания, построенные из своеобразных крупных кирпичей, одна сторона которых образует плоскую поверхность, а другая - выпуклую. Крупный переворот в технике произвело открытие металлов. Одним из первых металлов, известных народам южной части Месопотамии, была медь, название которой встречается как в шумерийском, так и в аккадском языках. Несколько позднее появилась бронза, которая делалась из сплава меди со свинцом, а впоследствии - с оловом. Последние археологические открытия указывают на то, что уже и середине третьего тысячелетия до н. э. в Месопотамии было известно железо, очевидно, метеоритное.

Следующий период шумерийской архаики носит название периода Урука по месту наиболее важных раскопок. Для этой эпохи характерен новый вид керамики. Глиняные сосуды, снабжённые высокими ручками и длинным носиком, возможно, воспроизводят древний металлический прототип. Сосуды сделаны на гончарном круге; однако по своей орнаментации они гораздо скромнее, чем раскрашенная керамика времени Эль-Обеида. Однако, хозяйственная жизнь и культура получают в эту эпоху своё дальнейшее развитие. Появляется необходимость в составлении документов. В связи с этим возникает ещё примитивная картинная (пиктографическая) письменность, следы которой сохранились на цилиндрических печатях того времени. Надписи насчитывают в общей сложности до 1500 картинных знаков, из которых постепенно выросла древнешумерийская письменность.

После шумеров осталось огромное количество глиняных клинописных табличек. Возможно это была первая бюрократия в мире. Самые ранние надписи относятся к 2900 году до Р.Х. и содержат хозяйственные записи. Исследователи жалуются, что Шумеры оставили после себя огромное количество "хозяйственных" записей и "списков богов" но так и не удосужились записать "философскую основу" своей системы верований. Поэтому наши знания лишь интерпретация "клинописных" источников, в большинстве своём переведённых и переписанных жрецами более поздних культур, например Эпоса о Гильгамеше или поэмы "Энума элиш" датируемых началом II-го тысячелетия до нашей эры. Так что, возможно, мы читаем своеобразный дайджест, подобный адаптивному варианту библии для современных детей. Особенно учитывая, что большинство текстов скомпилированы из нескольких отдельных источников (из-за плохой сохранности).

Имущественное расслоение, происходившее внутри сельских общин, приводило к постепенному распаду общинного строя. Рост производительных сил, развитие торговли и рабства, наконец, грабительские войны способствовали выделению из всей массы общинников небольшой группы рабовладельческой аристократии. Аристократы, владевшие рабами и отчасти землёй, называются “большими людьми” (лугаль), которым противостоят “маленькие люди”, т. е. свободные малоимущие члены сельских общин.

Древнейшие указания на существование рабовладельческих государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н. э. Судя по документам этой эпохи, это были очень маленькие государства, вернее, первичные государственные образования, во главе которых стояли цари. В княжествах, потерявших свою независимость, правили высшие представители рабовладельческой аристократии, носившие древний полужреческий титул “цатэси” (эпси). Экономической основой этих древнейших рабовладельческих государств был централизованный в руках государства земельный фонд страны. Общинные земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, считались собственностью государства, и население их было обязано нести в пользу последнего всякого рода повинности.

Разобщённость городов-государств создало проблему с точной датировка событий в Древнем Шумере. Дело в том, что каждый город-государство имел свои летописи. А дошедшие до нас списки царей, в основном, написаны не ранее аккадского периода и представляют собой смесь обрывков различных "храмовых списков" что привело к путанице и ошибкам. Но в общем всё выглядит так:

2900 - 2316 г. до Р.Х. - период расцвета шумерских городов-государств

2316 - 2200 г. до Р.Х - объединение шумера под властью аккадской династии (семитских племен северной части Южного Междуречья перенявших шумерскую культуру)

2200 - 2112 г. до Р.Х - Междуцарствие. Период раздробленности и нашествий кочевников -кутиев

2112 - 2003 г. до Р.Х - Шумерский Ренессанс, период расцвета культуры

2003 г. до Р.Х - падение Шумера и Аккада под натиском амореев (эламитов). Анархия

1792 - возвышение Вавилона при Хаммурапи (Старовавилонское царство)

После своего падения шумеры оставило то, что подхватило множество других народов, пришедших на эту землю - Религию.

Религия Древнего Шумера.

Давайте коснёмся Религии Шумеров. Похоже в Шумере истоки религии имели чисто материалистические, а не "этические", корни. Культ Богов имел целью не "очищение и святость" а призван был обеспечить хороший урожай, военные успехи и т.д.... Самые древние из Шумерских Богов, упомянутые в древнейших табличках "со списками богов" (середина III -го тысячелетия до н.э.), олицетворяли силы природы - небо, море, солнце, луну, ветер и т.д., затем появились боги - покровители городов, земледельцев, пастухов и т.п. Шумеры утверждали, что всё в мире принадлежит богам - храмы были не местом пребывания богов, обязанных заботится о людях, - а житницей богов - амбарами.

Главными божествами Шумерского Пантеона были АН (небо - мужское начало) и КИ (земля - женское начало). Оба этих начала возникли из первозданного океана, который породил гору, из прочно связанных неба и земли.

На горе небес и земли Ан зачал [богов] Ануннаков. От этого союза родился и бог воздуха - Энлиль, разделивший небо и землю.

Существует гипотеза, что в начале поддержание порядка в миря являлись функциями Энки, бога мудрости и моря. Но затем, по мере возвышения города-государства Ниппура, богом которого считался Энлиль, именно он занял руководящее место среди богов.

К сожалению до нас не дошёл ни один шумерский миф о сотворении мира. Ход событий представленный в аккадском мифе "Энума Элиш", по мнению исследователей не соответствует концепции Шумеров, несмотря на то, что большинство богов и сюжетов в нём заимствовано из шумерских верований. Тяжело поначалу жилось богам, всё приходилось делать самим, некому было им служить. Тогда они и создали людей, для услужения себе. Казалось бы, Ан, подобно другим богам-творцам должен был иметь ведущую роль в шумерской мифологии. И, действительно, его почитали, правда скорее всего символически. Его храм в Уре назывался E.ANNA - "Дом AN". Первое царство называли "Царство Ану". Однако по представлениям Шумеров, Ан практически не вмешивается в дела людей и поэтому основная роль в "повседневной жизни" перешла к другим богам, во главе с Энлилем. Однако и Энлиль был не всесилен, ведь верховная власть принадлежала совету из пятидесяти главных богов, среди которых особо выделялись семь главных богов "вершащие судьбу".

Считается что структура совета богов повторяла "земную иерархию" - где правители, энси, правили совместно с "советом старейшин", в котором выделялась группа наиболее достойных..

Одной из основ шумерской мифологии, точный смысл которой не установлен, являются "МЕ" игравшие в религиозно-этической системе Шумеров огромную роль. В одном из мифов названо более ста "МЕ", из которых удалось прочесть и расшифровать меньше половины. Здесь такие понятия как правосудия, доброта, мир, победа, ложь, страх, ремесла и т.д. , всё так или иначе связанное с общественной жизнью Некоторые исследователи считают что "ме" - это прототипы всего живого, излучаемые богами и храмами, "Божественные правила".

Вообще в Шумере Боги были как Люди. В их взаимоотношениях встречаются сватовство и войны, изнасилование и любовь, обман и гнев. Существует даже миф о человеке, овладевшем во сне богиней Инанной. Примечательно, но весь миф проникнут симпатией к человеку.

Интересно, что шумерский рай не предназначен для людей - это обитель богов, где неизвестны печали, старости, болезни и смерть и единственная проблема, волнующая богов - это проблема пресной воды. Кстати в Древнем Египте концепции рая не было вообще. Шумерский ад - Кур - мрачный тёмный подземный мир, где на пути куда стояло три служителя - "человек двери", "человек подземной реки", "перевозчик". Напоминает древнегреческий Аид и Шеол древних евреев. Это пустое пространство, отделяющее землю от первозданного океана наполнено тенями умерших, блуждающих без надежды на возврат и демонами.

Вообще взгляды Шумеров, нашли отражение во многих более поздних религиях, но сейчас нам гораздо более интересен их вклад в техническую сторону развития современной цивилизации.

История начинается в Шумере.

Один из крупнейших экспертов по Шумеру, профессор Сэмюел Ноа Крамер, в своей книге "История начинается в Шумере" перечислил 39 предметов, в которых шумеры были первооткрывателями. Помимо первой системы письменности, о чем мы уже говорили, он включил в этот список колесо, первые школы, первый двухпалатный парламент, первых историков, первый "альманах земледельца"; в Шумере впервые возникли космогония и космология, появился первый сборник пословиц и афоризмов, впервые велись литературные дебаты; впервые был создан образ "Ноя"; здесь появился первый книжный каталог, получили хождение первые деньги (серебряные шекели в виде "слитков на вес"), впервые стали вводиться налоги, были приняты первые законы и проведены социальные реформы, появилась медицина, и впервые делались попытки добиться мира и гармонии в обществе.

В области медицины у шумеров с самого начала были очень высокие стандарты. В найденной Лайярдом в Ниневии библиотеке Ашшурбанипала был четкий порядок, в ней был большой медицинский отдел, в котором насчитывались тысячи глиняных табличек. Все медицинские термины основывались на словах, заимствованных из шумерского языка. Медицинские процедуры описывались в специальных справочниках, где содержались сведения о гигиенических правилах, об операциях, например об удалении катаракты, о применении спирта для дезинфекции при хирургических операциях. Шумерская медицина отличалась научным подходом к постановке диагноза и предписанию курса лечения, как терапевтического, так и хирургического.

Шумеры были превосходными путешественниками и исследователями - им приписывается также изобретение первых в мире судов. В одном аккадском словаре шумерских слов содержалось не менее 105 обозначений различных типов судов - по их размерам, назначению и по виду грузов. В одной надписи, раскопанной в Лагаше, говорится о возможностях ремонта судов и перечисляются виды материалов, которые местный правитель Гудея привозил для строительства храма своего бога Нинурта приблизительно в 2200 году до РХ. Широта ассортимента этих товаров поразительна - начиная от золота, серебра, меди - и до диорита, сердолика и кедра. В некоторых случаях эти материалы перевозились более чем за тысячи миль.

Первая печь для обжига кирпича также была построена в Шумере. Применение такой большой печи позволяло обжигать изделия из глины, что придавало им особую прочность за счет внутреннего напряжения, без отравления воздуха пьлью и золой. Такая же технология применялась для выплавки металлов из руды, например меди - для этого руда нагревалась до температуры свыше 1500 градусов по Фаренгейту в закрытой печи с малой подачей кислорода. Этот процесс, именуемый плавкой, стал необходим уже на ранних этапах, как только был исчерпан запас натуральной самородной меди. Исследователи древней металлургии были крайне удивлены тем, как быстро шумеры выучились методам обогащения руды, плавки металла и литья. Эти передовые технологии были освоены ими всего лишь несколько столетий спустя после возникновения шумерской цивилизации.

Еще более поразительным было то, что шумеры овладели способами получения сплавов - процессом, при помощи которого различные металлы химически соединяются при нагреве в печи. Шумеры научились производить бронзу - твердый, но хорошо поддающийся обработке металл, который изменил весь ход истории человечества. Умение сплавлять медь с оловом было величайшим достижением по трем причинам. Во-первых, было необходимо подобрать очень точное соотношение меди и олова (анализ шумерской бронзы показал оптимальное соотношение - 85% меди на 15% олова). Во-вторых, в Месопотамии совсем не было олова.(В отличии, например, от Тиауанако) В-третьих, олово вообще не встречается в природе в натуральном виде. Для его извлечения,из руды - оловянного камня - необходим довольно сложный процесс. Это не такое дело, которое можно открыть случайно. У шумеров было около тридцати слов для обозначения различных видов меди разного качества, для обозначения же олова они пользовались словом AN.NA, что означает буквально "Небесный камень" - что многие рассматривают как свидетельствует о том, что шумерская технология была даром богов.

Были найдены тысячи глиняных табличек, содержавших сотни астрономических терминов. В некоторых из этих табличек содержались математические формулы и астрономические таблицы, при помощи которых шумеры могли предсказывать солнечное затмение, различные фазы Луны и траектории движения планет. Изучение древней астрономии обнаружило замечательную точность этих таблиц (известных под названием эфемерид). Никто не знает, каким образом они были рассчитаны, но мы можем задаться вопросом - зачем это было нужно?

"Шумеры измеряли восход и закат видимых планет и звезд относительно земного горизонта, пользуясь той же гелиоцентрической системой, которая применяется сейчас. Мы переняли от них также разделение небесной сферы на три сегмента - северный, центральный и южный (соответственно у древних шумеров - "путь Энлиля", "путь Ану" и "путь Эа"). В сущности, все современные понятия сферической астрономии, включая полную сферическую окружность в 360 градусов, зенит, горизонт, оси небесной сферы, полюса, эклиптику, равноденствие и пр. - все это внезапно возникло в Шумере.

Все познания шумеров относительно движения Солнца и Земли были объединены в созданном ими первом в мире календаре созданном в городе Ниппуре- солнечно-лунном календаре, начинавшемся в 3760 году до Р.Х.. Шумеры считали 12 лунных месяцев, составлявших приблизительно 354 дня, а затем прибавляли еще 11 дополнительных дней, чтобы получить полный солнечный год. Эта процедура, называемая интеркаляцией, проделывалась ежегодно, пока, через 19 лет, солнечный и лунный календарь не совмещались. Шумерский календарь был составлен очень точно, чтобы ключевые дни (например, Новый год всегда приходился на день весеннего равноденствия) . Удивительно то, что такая развитая астрономическая наука совсем не была необходима этому только что народившемуся обществу.

Вообще математика шумеров имела "геометрические" корни и очень необычна. Лично я вообще не понимаю как такая система счисления могла зародится у примитивных народов. Но лучше судите об этом сами...

Математика Шумеров.

Шумеры пользовались шестидесятеричной системой счисления. Для изображения чисел использовались всего два знака: "клин" обозначал 1; 60; 3600 и дальнейшие степени от 60; "крючок" - 10; 60 х 10; 3600 х 10 и т. д. В основу цифровой записи был положен позиционный принцип, но если Вы, исходя из основы счисления, думаете, что числа в Шумере отображали как степени 60-ти, то ошибаетесь.

За основание в Шумерской системе берется не 10, а 60, но затем это основание странным образом заменяется числом 10, затем, 6, а затем снова на 10 и т.д. И таким образом, позиционные числа выстраиваются в следующий ряд:

1, 10, 60, 600, 3600, 36 000, 216 000, 2 160 000, 12 960 000.

Эта громоздкая шестидесятеричная система позволяла шумерам вычислять дроби и перемножать числа до миллионов, извлекать корни и возводить в степень. Во многих отношениях эта система даже превосходит применяющуюся нами в настоящее время десятичную систему. Во-первых, число 60 имеет десять простых делителей, в то время как 100 - всего 7. Во-вторых, это единственная система, идеально подходящая для геометрических вычислений, и именно этим объясняется то, что она продолжает применяться и в наше время отсюда, например, деление круга на 360 градусов.

Мы редко осознаем, что не только нашей геометрией, но также и современному способу исчисления времени мы обязаны шумерской системе счисления с шестидесятеричным основанием. Деление часа на 60 секунд было совсем не произвольным - оно основывается на шестидесятеричной системе. Отголоски шумерской системы счисления сохранились и в делении суток на 24 часа, года на 12 месяцев, фута на 12 дюймов, и в существовании дюжины как меры количества. Они обнаруживаются также в современной системе счета, в которой выделяются отдельно числа от 1 до 12, а затем следуют числа типа 10+3, 10+4 и т.д.

Теперь нас уже не должно удивлять, что зодиак также был еще одним изобретением шумеров, изобретением, которое в дальнейшем было усвоено другими цивилизациями. Но шумеры не пользовались знаками зодиака, привязывая их к каждому месяцу, как мы делаем сейчас в гороскопах. Они использовали их в чисто астрономическом смысле - в смысле отклонения земной оси, движение которой делит полный цикл прецессии в 25 920 лет на 12 периодов по 2160 лет. При двенадцатимесячном движении Земли по орбите вокруг Солнца картина звездного неба, образующего большую сферу в 360 градусов, меняется. Понятие зодиака возникло путем разделения этой окружности на 12 равных сегментов (сферы зодиака) по 30 градусов каждый. Затем звезды в каждой группе объединялись в созвездия, и каждое из них получало свое наименование, соответствующее современным их наименованиям. Таким образом, не остается сомнения в том, что впервые понятие зодиака использовалось в Шумере. Начертания знаков зодиака (представляющие воображаемые картины звездного неба), а также произвольное деление их на 12 сфер доказывают, что соответствующие знаки зодиака, применяющиеся в других, более поздних культурах, не могли появиться в результате самостоятельного развития.

Исследования шумерской математики, к большому удивлению ученых, показали, что их числовая система тесно связана с прецессионным циклом. Необычный подвижной принцип шумерской шестидесятеричной системы счисления акцентирует внимание на числе 12 960 000, что в точности равняется 500 больших прецессионных циклов, совершающихся за 25 920 лет. Отсутствие каких бы то ни было иных, кроме астрономических, возможных приложений для произведений чисел 25 920 и 2160 может означать лишь одно - эта система разработана специально для астрономических целей.

Похоже на то, что ученые уклоняются от ответа на неудобный вопрос, который заключается в следующем: каким образом шумеры, чья цивилизация длилась всего 2 тысячи лет, могли заметить и зафиксировать цикл небесных движений, продолжающийся 25 920 лет? И почему начало их цивилизации относится к середине периода между сменами зодиака? Не свидетельствует ли это о том, что они унаследовали астрономию от богов?

1. СОЗДАНИЕ УПОРЯДОЧЕННОЙ ИРРИГАЦИИ В НИЗОВЬЕ ЕВФРАТА

Во вводной лекции к этому разделу было рассказано о ходе возникновения первого классового общества и о том специфическом пути его развития, который сложился в нижней части долины Евфрата - в древнем Шумере и в долине Нила - в Египте. Рассмотрим конкретнее, как шло историческое развитие в ранней древности в нижней долине Евфрата, или Нижней Месопотамии .

Мы уже знаем, что эта страна, отделенная от всей остальной Передней Азии едва проходимыми пустынями, была заселена еще примерно в VI тысячелетии до н. э. В течение VI - IV тысячелетий поселившиеся здесь племена жили крайне бедно: ячмень, высеваемый на узкой полосе земли между болотами и выжженной пустыней и орошаемый нерегулируемыми и неравномерными разливами, приносил небольшие и неустойчивые урожаи. Лучше удавались посевы на землях, которые орошались каналами, отведенными от небольшой реки Диялы, притока Тигра. Лишь к середине IV тысячелетия до н. э. отдельные группы общин справились с созданием рациональных осушительно-оросительных систем в бассейне Евфрата.

Бассейн нижнего Евфрата - обширная плоская равнина, ограниченная с востока р. Тигром, за которым тянутся отроги Иранских гор, а с запада - обрывами Сирийско-Аравийской полупустыни. Без надлежащих ирригационных и мелиорационных работ эта равнина местами представляет собой пустыню, местами - болотистые мелководные озера, окаймленные зарослями, огромных тростников, кишащих насекомыми. В настоящее время пустынная часть равнины пересечена валами выбросов от копки каналов, и если канал - действующий, то вдоль этих валов тянутся финиковые пальмы. Кое-где над плоской поверхностью возвышаются глинистые холмы - телли и зольные - ишаны . Это развалины городов, точнее - сотен существовавших последовательно на одном и том же месте сырцовых кирпичных домов и храмовых башен, тростниковых хижин и глинобитных стен. Однако в древности здесь еще не было ни холмов, ни валов. Болотистые лагуны занимали гораздо больше пространства, чем ныне, протянувшись поперек всего нынешнего Южного Ирака, и лишь на крайнем юге попадались низменные безлюдные острова. Постепенно ил Евфрата, Тигра и бегущих с северо-востока эламских рек (впадавших тоже в Персидский залив, как и Тигр с Евфратом, но под углом к ним в 90°) создал наносный барьер, расширивший к югу территорию равнины километров на 120. Там, где раньше болотистые лиманы свободно сообщались с Персидским заливом (это место называлось в древности «Горьким морем»), теперь протекает р. Шатт-эль-Араб, в которой ныне сливаются Евфрат и Тигр, ранее имевшие каждый свое устье и свои лагуны.

Евфрат в пределах Нижней Месопотамии разделялся на несколько русел; из них важнейшими были западное, или собственно Евфрат, и более восточное - Итурунгаль; от последнего к лагуне на юго-востоке отходил еще канал И-Нина-гена. Еще восточнее протекала река Тигр, но берега ее были пустынны, кроме того места, где в нее впадал приток Дияла.

От каждого из главных русел в IV тысячелетии до н. э. было отведено несколько меньших каналов, причем с помощью системы плотин и водохранилищ удавалось на каждом задерживать воду для регулярного орошения полей в течение всего вегетационного периода. Благодаря этому сразу возросли урожаи и стало возможно накопление продуктов. Это, в свою очередь, привело ко второму великому разделению труда, т. е. к выделению специализированных ремесел, а затем и к возможности классового расслоения, а именно к выделению класса рабовладельцев, с одной стороны, и к широкой эксплуатации подневольных людей рабского типа, или рабов в широком смысле (патриархальных рабов и илотов),- с другой.

При этом надо заметить, что чрезвычайно тяжелый труд по строительству и чистке каналов (как и другие земляные работы) выполнялся в основном не рабами, а общинниками в порядке повинности ; каждый взрослый свободный тратил на это в среднем месяц-два в год, и так было в течение всей истории древней Месопотамии. Основные земледельческие работы - пахоту и сев - также вели свободные общинники. Лишь знатные люди, облеченные властью и исполнявшие должности, считавшиеся общественно важными, лично в повинностях не участвовали, да и землю не пахали.

Массовое обследование археологами следов древнейших поселений Нижней Месопотамии показывает, что процесс урегулирования местных мелиоративно-ирригационных систем сопровождался сселением жителей из разрозненных мельчайших поселков большесемейных общин к центру номов, где находились главные храмы с их богатыми зернохранилищами и мастерскими. Храмы являлись центрами сбора номовых запасных фондов; отсюда же по поручению управления храмов в далекие страны отправлялись торговые агенты - тамкары - обменивать хлеб и ткани Нижней Месопотамии на лес, металлы, рабынь и рабов. В начале второй четверти III тысячелетия до н. э. плотно заселенные пространства вокруг главных храмов обносят городскими стенами. Около 3000-2900 гг. до н. э. храмовые хозяйства становятся настолько сложными и обширными, что понадобился учет их хозяйственной деятельности. В связи с этим зарождается письменность.

2. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ. ПРОТОПИСЬМЕННЫЙ ПЕРИОД

Сначала письмо в Нижней Месопотамии возникало как система объемных фишек или рисунков. Рисовали на пластичных плитках из глины углом тростниковой палочки. Каждый знак-рисунок обозначал либо сам изображенный предмет, либо любое понятие, связывавшееся с этим предметом. Например, небосвод, зачерченный штрихами, означал «ночь» и тем самым также «черный», «темный», «больной», «болезнь», «темнота» и т. д. Знак ноги означал «идти», «ходить», «стоять», «приносить» и т. д. Грамматические формы слов не выражались, да это было и не нужно, так как обыкновенно в документ заносились только цифры и знаки исчисляемых объектов. Правда, сложнее было передавать наименование получателей предметов, но и тут на первых порах можно было обойтись наименованием их профессий: горн обозначал медника, гора (как знак чужой страны)- раба, терраса (?) (может быть, род трибуны) - вождя-жреца и т. п. Но скоро стали прибегать к ребусу: если на означало «камень», «гиря», то знак гири рядом со знаком ноги подсказывал чтение гена - «идущий», а знак кучи - ба рядом с тем же знаком подсказывал чтение губа - «стоящий» и т. п. Иногда ребусным способом писали и целые слова, если соответствующее понятие трудно было передать рисунком; так, ги «возвращать, добавлять» обозначалось знаком «тростника» ги . Миновало не менее 400 лет пока письмо из системы чисто напоминательных знаков превратилось в упорядоченную систему передачи информации во времени и на расстоянии. Это произошло около 2400 г. до н. э.

К этому времени из-за невозможности быстро проводить по глине криволинейные фигуры без заусенцев и т. п. знаки превратились уже просто в комбинации прямых черточек, в которых трудно было узнать первоначальный рисунок. При этом каждая черточка из-за нажима на глину углом прямоугольной палочки получала клиновидный характер; вследствие этого такое письмо называется клинописью. Каждый знак в клинописи может иметь несколько словесных значений и несколько чисто звуковых (обычно говорят о слоговых значениях знаков, но это неверно: звуковые значения могут обозначать и полслога, например слог баб можно написать двумя «слоговыми» знаками: ба-аб ; значение будет то же, что и при одном знаке баб , разница - в удобстве заучивания и в экономии места при написании знаков, но не в чтении). Некоторые знаки могли быть также и «детерминативами», т. е. нечитаемыми знаками, которые только указывают, к какой категории понятий относится соседний знак (деревянные или металлические предметы, рыбы, птицы, профессии и т. д.); таким образом облегчался правильный выбор чтения из нескольких возможных.

Несмотря на всю неточность письменной передачи речи в архаический период истории Нижней Месопотамии, советскому ученому А. А. Вайману удалось все же прочесть некоторые древнейшие хозяйственные документы. Это обстоятельство, а также изучение самих рисунков, употреблявшихся для письма, наряду с данными археологии позволяют нам до известной степени восстановить древнейшую общественную историю этой страны, хотя отдельные события в течение долгого исторического периода остаются неизвестными.

Прежде всего перед нами встает вопрос о том, какой же народ создал впервые цивилизацию Нижней Месопотамии. На каком языке он говорил? Изучение языка некоторых более поздних клинописных надписей (примерно с 2500 г. до н. э.) и упоминающихся в надписях (примерно с 2700 г. до н. э.) собственных имен показало ученым, что уже в то время в Нижней Месопотамии жило население, говорившее (а позже и писавшее) на двух совершенно разных языках - шумерском и восточносемитском. Шумерский язык с его причудливой грамматикой не родствен ни одному из сохранившихся до наших дней языков. Восточносемитский язык, который, позже назывался аккадским или вавилоно-ассирийским, относится к семитской ветви афразийской семьи языков; в настоящее время к этой же ветви принадлежат: ряд языков Эфиопии , арабский язык, язык острова Мальта в Средиземном море, язык иврит в Израиле и новоарамейский язык маленького народа, называющего себя ассирийцами и живущего разбросанно в разных странах, в том числе и в СССР. Сам аккадский, или вавилоно-ассирийский, язык, как и ряд других семитских языков, вымер еще до начала нашей эры. К афразийской семье (но не к семитской ее ветви) принадлежал также древнеегипетский язык, в нее и поныне входит ряд языков Северной Африки, вплоть до Танганьики, Нигерии и Атлантического океана.

Есть основание думать, что в IV тысячелетии до н. э., а может быть и позже, в долине Тигра и Евфрата еще жило население, говорившее и на других, давно вымерших языках.

Что касается наиболее древних месопотамских письменных текстов (примерно с 2900 по 2500 г. до н. э.), то они, несомненно, написаны исключительно на шумерском языке. Это видно из характера ребусного употребления знаков: очевидно, что если слово «тростник» - га совпадает со словом «возвращать, добавлять» - ги , то перед нами именно тот язык, в котором существует такое звуковое совпадение. А это - шумерский язык. Однако это не значит, что восточные семиты, а может быть, и носители другого, неизвестного нам языка не жили в Нижней Месопотамии наравне с шумерами уже и в то время и даже раньше. Нет достоверных данных, ни археологических, ни лингвистических, которые заставили бы думать, что восточные семиты были кочевниками и что они не участвовали вместе с шумерами в великом деле освоения р. Евфрат. Нет также основания считать, что восточные семиты вторглись в Месопотамию около 2750 г. до н. э., как предполагали многие ученые; напротив, лингвистические данные скорее заставляют думать, что они осели, между Евфратом и Тигром уже в эпоху неолита. Все же, по-видимому, население южной части Месопотамии примерно до 2350 г. говорило в основном по-шумерски, в то время как в центральной и северной части Нижней Месопотамии наряду с шумерским звучал также и восточносемитский язык; он же преобладал и в Верхней Месопотамии.

Между людьми, говорившими на этих столь различных между собою языках, судя по наличным данным, этнической вражды не было. Очевидно, в то время люди еще не мыслили такими большими категориями, как одноязычные этнические массивы и дружили между собой, и враждовали более мелкие единицы - племена, номы, территориальные общины. Все жители Нижней Месопотамии называли себя одинаково «черноголовыми» (по-шумерски санг-нгига , по-аккадски цальмат-кâккади ), независимо от языка, на котором каждый говорил.

Поскольку исторические события столь древнего времени нам неизвестны, историки пользуются для подразделения древнейшей истории Нижней Месопотамии археологической периодизацией. Археологи различают Протописьмепный период (2900-2750 гг. до н. э., с двумя подпериодами) и Раннединастический период (2750-2310 гг. до н. э., с тремя подпериодами).

От Протописьменного периода, если не считать отдельных случайных документов, до нас дошли три архива: два (один старше, другой моложе) - из г. Урука (ныне Варка), на юге Нижней Месопотамии, и один, современный более позднему из урукских,- с городища Джемдет-наср, на севере (древнее название города неизвестно). Общественный строй Протописьменного периода изучался советскими учеными А. И. Тюменевым, который исходил только из изучения рисунков-знаков, как таковых, и А. А. Вайманом, которому удалось прочесть некоторые из документов целиком.

Заметим, что письменная система, применявшаяся в Протописьменный период, была, несмотря на свою громоздкость, совершенно тождественной на юге Нижней Месопотамии и на севере. Это говорит в пользу того, что она была создана в одном центре, достаточно авторитетном для того, чтобы тамошнее изобретение было заимствовано разными номовыми общинами Нижней Месопотамии, несмотря на то что между ними не было ни экономического, ни политического единства и их магистральные каналы были отделены друг от друга полосами пустыни. Этим центром, по-видимому, был город Ниппур, расположенный между югом и севером нижнеевфратской равнины. Здесь находился храм бога Энлиля, которому поклонялись все «черноголовые», хотя каждый ном имел и собственную мифологию и пантеон (систему божеств). Вероятно, здесь был когда-то ритуальный центр шумерского племенного союза еще в догосударственный период. Политическим центром Ниппур не был никогда, но важным культурным центром он оставался долго.

Санкт-Петербург. Эрмитаж

Все документы происходят из хозяйственного архива храма Эанны, принадлежавшего богине Инане, вокруг которого консолидировался город Урук, и из аналогичного храмового архива, найденного на городище Джемдет-наср. Из документов видно, что в храмовом хозяйстве было множество специализированных ремесленников и немало пленных рабов и рабынь; однако рабы-мужчины, вероятно, сливались с общей массой зависимых от храма людей - во всяком случае, так, бесспорно, обстояло дела двумя столетиями позже. Выясняется также, что община выделяла большие участки земли своим главным должностным лицам - жрецу-прорицателю, главному судье, старшей жрице, старшине торговых агентов. Но львиная доля доставалась жрецу, носившему звание эн .

Эн был верховным жрецом в тех общинах, где верховным божеством почиталась богиня; он представлял общину перед внешним миром и возглавлял ее совет; он же участвовал в обряде «священного брака», например, с богиней Инаной урукской - обряде, по-видимому считавшемся необходимым для плодородия всей урукской земли. В общинах, где верховным божеством был бог, существовала жрица-эн (иногда известная и под другими титулами), также участвовавшая в обряде священного брака с соответствующим божеством.

Земля, выделенная эну,- ашаг-эн , или ниг-эна ,- постепенно стала специально храмовой землей; урожай с нее шел в запасный страховой фонд общины, на обмен с другими общинами и странами, на жертвы богам, и на содержание персонала храма - его ремесленников, воинов, земледельцев, рыбаков и др. (жрецы обычно имели свою личную землю в общинах помимо храмовой). Кто обрабатывал землю ниг-эна в Протописьменный период, нам пока не совсем ясно; позже ее возделывали илоты разного рода. Об этом нам рассказывает другой архив из соседнего с Уруком города - архаического Ура, а также и некоторые другие; они относятся уже к началу следующего, Раннединастического периода.

3. РАННЕДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Выделение Раннединастического периода в особый, отличный от Протописьменного, имеет разнообразные археологические причины, разбирать которые здесь было бы трудно. Но и чисто исторически Раннединастический период выделяется достаточно четко.

В конце III тысячелетия до н. э. шумеры создали род примитивной истории - «Царский список», перечень царей, якобы поочередно и последовательно от начала мира правивших в разных городах Месопотамии. Цари, правившие подряд в одном и том же городе, условно составляли одну «династию». В действительности в этот список попали как исторические, так и мифические персонажи, причем династии отдельных городов нередко на самом деле правили не последовательно, а параллельно. Кроме того, большинство из перечисленных правителей не были еще царями; они носили звания верховных жрецов-эн, «больших людей» (т. е. вождей-военачальников, лу-галь , лугаль ) или жрецов-строителей (? - энси ). Принятие правителем того или иного титула зависело от обстоятельств, от местных городских традиций и т. п. Цифры лет, выражающие в списке продолжительность отдельных правлений, лишь в редких случаях достоверны, чаще же являются плодом позднейших произвольных манипуляций с числами; в основе «Царского списка» лежит, по существу, счет поколений, причем по двум главным, первоначально независимым линиям, связанным с городами Уруком и Уром на юге Нижней Месопотамии и с городом Кишем - на севере. Если отбросить вовсе фантастические династии «Царского списка», правившие «до потопа», то начало I Кишской династии - первой «после потопа» - приблизительно будет соответствовать началу Раннединастического периода по археологической периодизации (эта часть Раннединастического периода условно называется РД I). Именно к этому времени относится упоминавшийся выше архаический архив из соседнего с Уруком города Ура.

Предпоследний из правителей I династии Киша - Эн-Менбарагеси, первый шумерский государственный деятель, о котором нам сообщает не только «Царский список», но и его собственные надписи, так что в его историчности не приходится сомневаться. Он воевал с Эламом, т. е. с городами в долине рек Каруна и Керхе, соседними с Шумером и проходившими тот же путь развития. Пожалуй, также не вызывает сомнений историчность сына Эн-Менбарагеси - Агги, известного нам кроме «Царского списка» лишь из эпической песни, дошедшей в записи, сделанной почти на тысячу лет позже. Согласно этой песне, Агга пытался подчинить своему родному Кишу южный Урук и совет старейшин Урука готов был на это согласиться. Но народное собрание города, провозгласив вождя-жреца (эна) по имени Гильгамеш вождем-военачальником (лугалем), решило оказать сопротивление. Осада Аггой Урука была неудачна, и в результате сам Киш вынужден был подчиниться Гильгамешу урукскому, принадлежавшему, согласно «Царскому списку», к I династии Урука.

Гильгамеш явился впоследствии героем целого ряда шумерских эпических песен, а затем и величайшей эпической поэмы, составленной на аккадском (восточносемитском) языке. О них будет рассказано в лекциях о шумерской и вавилонской культурах. Заметим здесь лишь, что привязка эпического сюжета к историческому лицу - весьма обычное явление в истории древних литератур; тем не менее мифы, составляющие сюжет эпических песен о Гильгамеше, гораздо старше Гильгамеша исторического. Но он, во всяком случае, был, очевидно, достаточно замечательной личностью, чтобы запомниться так крепко позднейшим поколениям (уже вскоре после его смерти он был обожествлен, и имя его было известно на Ближнем Востоке еще в XI в. н. э.). Эпосы представляют в качестве его важнейших подвигов постройку городской стены Урука и поход на Ливан за кедровым лесом; был ли действительно такой поход, неизвестно.

С Гильгамеша начинается второй этап Раннединастического периода (РД II). О социально-экономических условиях этого времени известно еще из одного архива, найденного в древнем городке Шуруппаке и содержащего хозяйственные и юридические документы, а также учебные тексты XXVI в. до н. э. Одна часть этого архива происходит из храмового хозяйства, другая же - из частных домов отдельных общинников.

Из этих документов мы узнаем, что территориальная община (ном) Шуруппак входила в военный союз общин, возглавлявшихся Уруком. Здесь, по-видимому, правили тогда прямые потомки Гильгамеша - I династия Урука. Часть шуруппакских воинов была размещена по различным городам союза, в основном же урукские лугали, видимо, не вмешивались во внутренние общинные дела. Хозяйство храма уже довольно четко отделялось от земли территориальной общины и находившихся на ней частных хозяйств домашних большесемейных общин, но связь храма с общиной оставалась при всем том достаточно ощутимой. Так, территориальная община помогала храмовому хозяйству в критические моменты тягловой силой (ослами), а может быть, и трудом своих членов, а храмовое хозяйство поставляло пищу для традиционного пира, которым сопровождалось народное собрание. Правителем нома Шуруппак был энси - малозначительная фигура; ему выделялся сравнительно небольшой надел, и, видимо, совет старейшин и некоторые жрецы были важнее его. Счет лет велся не по годам правления энси, а по годичным периодам, в течение которых, по-видимому, какая-то ритуальная должность по очереди выполнялась представителями разных храмов и территориальных общин низшего порядка, составлявших ном Шуруппак.

Работали в храмовом хозяйстве ремесленники, скотоводы и земледельцы самых различных социальных наименований, преимущественно, по-видимому, за паек, однако некоторым из них при условии службы выдавали и земельные наделы - конечно, не в собственность. Все они были лишены собственности на средства производства и эксплуатировались внеэкономическим путем. Некоторые из них были беглецами из других общин, некоторые - потомками пленных; женщины-работницы прямо обозначались как рабыни. Но многие, возможно, были людьми местного происхождения.

Вне храма домашние большесемейные общины иной раз продавали свою землю; плату за нее получал патриарх семейной общины или, если он умер, неразделившиеся братья следующего поколения; другие взрослые члены общины получали подарки или символическое угощение за свое согласие на сделку. Плата за землю (в продуктах или в меди) была очень низкой, и, возможно, после определенного периода времени «покупатель» должен был возвращать участок домашней общине первоначальных хозяев.

К середине III тысячелетия до н. э. наряду с военными и культовыми вождями (лугалями, энами и энси), находившимися в полной политической зависимости от советов старейшин своих номов, четко наметилась новая фигура - лугаль-гегемон. Такой лугаль опирался на своих личных приверженцев и дружину, которых он мог содержать, не спрашиваясь у совета старейшин; с помощью такой дружины он мог завоевать другие номы и таким образом стать выше отдельных советов, которые оставались чисто номовыми организациями. Лугаль-гегемон обычно принимал на севере страны звание лугаля Киша (по игре слов это одновременно означало «лугаль сил», «лугаль воинств» ), а на юге страны - звание лугаля всей страны; чтобы получить это звание, нужно было быть признанным в храме г. Ниппура.

Для того чтобы приобрести независимость от номовых общинных органов самоуправления, лугалям нужны были самостоятельные средства, и прежде всего земля, потому что вознаграждать своих сторонников земельными наделами, с которых те кормились бы сами, было гораздо удобнее, чем полностью содержать их на хлебные и иные пайки. И средства и земля были у храмов. Поэтому лугали стали стремиться прибрать храмы к рукам - либо женясь на верховных жрицах, либо заставляя совет избрать себя сразу и военачальником, и верховным жрецом, при этом поручая храмовую администрацию вместо общинных старейшин зависимым и обязанным лично правителю людям.

Наиболее богатыми лугалями были правители I династии Ура, сменившей I династию соседнего Урука,- Месанепада и его преемники (позднейшие из них переселились из Ура в Урук и образовали II династию Урука). Богатство их было основано не только на захвате ими храмовой земли (о чем мы можем догадываться по некоторым косвенным данным) , но и на торговле.

При раскопках в Уре археологи наткнулись на удивительное погребение. К нему вел пологий ход, в котором стояли повозки, запряженные волами; вход в склеп охранялся воинами в шлемах и с копьями. И волы и воины были умерщвлены при устройстве погребения. Сам склеп представлял собой довольно большое выкопанное в земле помещение; у стен его сидели (вернее, когда-то сидели - археологи нашли их скелеты упавшими на пол) десятки женщин, некоторые с музыкальными инструментами. Их волосы были некогда отброшены на спину и придерживались надо лбом вместо ленты серебряной полоской. Одна из женщин, как видно, не успела надеть свой серебряный обруч, он остался в складках ее одежды, и на металле сохранились отпечатки дорогой ткани.

В одном углу склепа была маленькая кирпичная опочивальня под сводом. В ней оказалось не обычное шумерское погребение, как можно было бы ожидать, а остатки ложа, на котором навзничь лежала женщина в плаще из синего бисера, сделанного из привозного камня - лазурита, в богатых бусах из сердолика и золота, с большими золотыми серьгами и в своеобразном головном уборе из золотых цветов. Судя по надписи на ее печати, женщину звали Пуаби . Было найдено много золотой и серебряной утвари Пуаби, а также две необыкновенной работы арфы со скульптурными изображениями быка и коровы из золота и лазурита на резонаторе.

Археологи нашли поблизости еще несколько погребений такого же рода, но сохранившихся хуже; ни в одном из них останки центрального персонажа не сохранились.

Это погребение вызвало у исследователей большие споры, которые не прекратились и до сих пор. Оно не похоже на другие погребения этой эпохи, в том числе и на обнаруженное также в Уре шахтное погребение царя того времени, где покойник был найден в золотом головном уборе (шлеме) необычайно тонкой работы.

Ни на одной из жертв в погребении Пуаби не было найдено следов насилия. Вероятно, все они были отравлены - усыплены. Вполне возможно, что они подчинились своей судьбе добровольно, чтобы продолжать в ином мире привычную службу своей госпоже. Во всяком случае, невероятно, чтобы воины охраны Пуаби и ее придворные женщины в их дорогом убранстве были простыми рабами. Необычность этого и других сходных погребений, растительные символы на уборе Пуаби, то, что она лежала как бы на брачном ложе, тот факт, что на ее золотых арфах были изображены бородатый дикий бык, олицетворение урского бога Нанны (бога Луны), и дикая корова, олицетворение жены Нанны, богини Нингаль,- все это привело некоторых исследователей к мысли, что Пуаби была не простой женой урукского лугаля, а жрицей-эн, участницей обрядов священного брака с богом Луны.

Как бы то ни было, погребение Пуаби и другие погребения времени I династии Ура (около XXV в. до н. э.) свидетельствуют об исключительном богатстве правящей верхушки урского государства, возглавлявшего, видимо, южный союз нижнемесопотамских шумерских номов. Можно довольно уверенно указать и на источник этого богатства: золото и сердоликовые бусы Пуаби происходят с п-ова Индостан, лазурит - из копей Бадахшана в Северном Афганистане; надо думать, что он тоже прибыл в Ур морским путем через Индию. Не случайно, что погребения лугалей Киша того же времени значительно беднее: именно Ур был портом морской торговли с Индией. Высоконосые шумерские корабли, связанные из длинных тростниковых стволов и промазанные естественным асфальтом, с парусом из циновок на мачте из толстого тростника, плавали вдоль берегов Персидского залива до о-ва Дильмун (ныне Бахрейн) и далее в Индийский океан и, возможно, доходили до портов Мелахи - страны древнеиндской цивилизации - недалеко от устья р. Инд.

С I династии Ура начинается последняя стадия Раннединастического периода (РД III). Помимо г. Ура в Нижней Месопотамии в это время были и другие независимые номовые общины, и некоторые из них возглавлялись лугалями, не менее лугалей Ура стремившимися к гегемонии. Все они жили в постоянных стычках друг с другом - это характерная черта периода; воевали из-за плодородных полос земли, из-за каналов, из-за накопленных богатств. В числе государств, правители которых претендовали на гегемонию, самым важным был ном Киш на севере Нижней Месопотамии и ном Лагаш на юге. Лагаш был расположен на рукаве Евфрата - И-Нина-гене и выходил на лагуну р. Тигр. Столицей Лагаша был город Гирсу.

Из Лагаша до нас дошло гораздо больше документов и надписей этого периода, чем из других городов Нижней Месопотамии. Особенно важен дошедший архив храмового хозяйства богини Бабы. Из этого архива мы узнаем, что храмовая земля делилась на три категории: 1) собственно храмовая земля ниг-эна, которая обрабатывалась зависимыми земледельцами храма, а доход с нее шел отчасти на содержание персонала хозяйства, но главным образом составлял жертвенный резервный и обменный фонд; 2) надельная земля, состоявшая из участков, которые выдавались части персонала храма - мелким администраторам, ремесленникам и земледельцам; из держателей таких наделов набиралась и военная дружина храма; нередко надел выдавался на группу, и тогда часть работников считалась зависимыми «людьми» своего начальника; наделы не принадлежали держателям на праве собственности, а были лишь формой кормления персонала; если администрации почему-либо было удобнее, она могла отобрать надел или вовсе не выдавать его, а довольствовать работника пайком; только пайком обеспечивались рабыни, занятые ткачеством, прядением, уходом за скотом и т. п., а также их дети и все мужчины-чернорабочие: они фактически были на рабском положении и нередко приобретались путем покупки, но дети рабынь впоследствии переводились в другую категорию работников; 3) издольная земля, которая выдавалась храмами, по-видимому, всем желающим на довольно льготных условиях: некоторая доля урожая должна была держателем участка такой земли уступаться храму.

Помимо этого, вне храма по-прежнему существовали земли большесемейных домашних общин; на этих землях рабский труд, насколько мы можем судить, применялся лишь изредка.

Крупные должностные лица номового государства, включая жрецов и самого правителя, получали весьма значительные имения по своей должности. На них работали их зависимые «люди», точно такие же, как и на храмовой земле. Не совсем ясно, считались ли такие земли принадлежащими к государственному фонду и находящимися лишь в пользовании должностных лиц или же их собственностью. По всей видимости, это было недостаточно ясно и самим лагашцам. Дело в том, что собственность в отличие от владения заключается прежде всего в возможности распоряжаться ее объектом по своему усмотрению, в частности отчуждать ее, т. е. продавать, дарить, завещать. Но понятие о возможности полного отчуждения земли противоречило самым коренным представлениям, унаследованным древними месопотамцами от первобытности, а у богатых и знатных людей не могло возникать и потребности в отчуждении земли; напротив, отчуждать землю иногда приходилось бедным семьям общинников, для того чтобы расплатиться с долгами, однако такие сделки, видимо не считались полностью необратимыми. Иногда правители могли принудить кого-либо к отчуждению земли в cвою пользу. Отношения собственности, полностью отражающие классово антагонистическую структуру общества, в Нижней Месопотамии III тысячелетия до н. э., видимо, еще не вылились в достаточно отчетливые формы. Для нас важно, что уже существовало расслоение общества на класс имущих, обладавших возможностью эксплуатировать чужой труд; класс трудящихся, не эксплуатируемых еще, но и не эксплуатирующих чужой труд; и класс лиц, лишенных собственности на средства производства и подвергающихся внеэкономической эксплуатации; в его состав входили эксплуатируемые работники, закрепленные за большими хозяйствами (илоты), а также патриархальные рабы.

Хотя эти сведения дошли до нас преимущественно из Лагаша (XXV-XXIV вв. до н. э.), но есть основания полагать, что аналогичное положение существовало и во всех других номах Нижней Месопотамии, независимо от того, говорило ли их население по-шумерски или по-восточносемитски. Однако ном Лагаш был во многом на особом положении. По богатству лагашское государство уступало разве только Уру - Уруку; лагашский порт Гуаба соперничал с Уром в морской торговле с соседним Эламом и с Индией. Торговые агенты (тамкары) были членами персонала храмовых хозяйств, хотя принимали и частные заказы на покупку заморских товаров, в том числе и рабов.

Лагашские правители не менее прочих мечтали о гегемонии в Нижней Месопотамии, но путь к центру страны преграждал им соседний город Умма около того места, где рукав И-Нина-гены отходил от рукава Итурунгаль; с Уммой к тому же в течение многих поколений шли кровавые споры из-за пограничного между нею и Лагашем плодородного района. Лагашские правители носили титул энси и получали от совета или народного собрания звание лугаля только временно, вместе с особыми полномочиями - на время важного военного похода или проведения каких-либо других важнейших мероприятий.

Войско правителя шумерского нома этого времени состояло из сравнительно небольших отрядов тяжеловооруженных воинов. Помимо медного конусообразного шлема они были защищены тяжелыми войлочными бурками с большими медными бляхами или же огромными медноковаными щитами; сражались они сомкнутым строем, причем задние ряды, защищенные щитами переднего ряда, выставляли вперед, как щетину, длинные копья. Существовали и примитивные колесницы на сплошных колесах, запряженные, по-видимому, онаграми или крупными полудикими ослами, с укрепленными на передке колесницы колчанами для метательных дротиков.

В стычках между такими отрядами потери были относительно невелики - убитые насчитывались не более чем десятками. Воины этих отрядов получали наделы на земле храма или на земле правителя и в последнем случае были преданы ему. Но лугаль мог поднять и народное ополчение как из зависимых людей храма, так и из свободных общинников. Ополченцы составляли легкую пехоту и были вооружены короткими копьями.

Во главе как тяжеловооруженных, так и ополченческих отрядов правитель Лагаша Эанатум, временно избранный лугалем, разбил вскоре после 2400 г. до н. э. соседнюю Умму и нанес ей огромные по тем временам потери в людях. Хотя в своем родном Лагаше он должен был в дальнейшем довольствоваться только титулом энси, он успешно продолжал войны с другими номами, в том числе с Уром и Кишем, и в конце концов присвоил себе звание лугаля Киша. Однако его преемники не смогли надолго удержать гегемонию над прочими номами.

Санкт-Петербург. Эрмитаж

Санкт-Петербург. Эрмитаж

Через некоторое время власть в Лагаше перешла к некоему Энентарзи. Он был сыном верховного жреца местного номового бога Нингирсу и потому был сам его верховным жрецом. Когда он стал энси Лагаша, он соединил правительские земли с землями храма бога Нингирсу, а также храмов богини Бабы (его жены) и их детей; таким образом, в фактической собственности правителя и его семьи оказалось более половины всей земли Лагаша. Многие жрецы были смещены, и администрация храмовых земель перешла в руки слуг правителя, зависимых от него. Люди правителя стали взимать различные поборы с мелких жрецов и зависимых от храма лиц. Одновременно, надо полагать, ухудшилось положение и общинников - есть смутные известия о том, что они были в долгах у знати: имеются документы о продаже родителями своих детей из-за обнищания. Причины его в частностях неясны: тут должны были играть роль возросшие поборы, связанные с ростом государственного аппарата, и неравное разделение земельных и прочих ресурсов в результате социального и экономического расслоения общества, а в связи с этим необходимость в кредите на приобретение посевного зерна, орудий и др.: ведь металла (серебра, меди) в обращении было крайне мало.

Все это вызывало недовольство самых разных слоев населения в Лагаше. Преемник Энентарзи, Лугальанда, был низложен, хотя, может быть, и продолжал жить в Лагаше как частное лицо, а на его место был избран (по-видимому, народным собранием) Уруинимгина (2318 - 2310 [?] г. до н. э.) . Во втором году его правления он получил полномочия лугаля и провел реформу, о которой по его приказанию были составлены надписи. По-видимому, он не первый в Шумере осуществил подобные реформы - периодически они проводились и ранее, но только о реформе Уруинимгины мы знаем благодаря его надписям несколько подробнее. Она сводилась формально к тому, что земли божеств Нингирсу, Бабы и др. были вновь изъяты из собственности семьи правителя, что прекращены были противоречащие обычаю поборы и некоторые другие произвольные действия людей правителя, улучшено положение младшего жречества и более состоятельной части зависимых людей в храмовых хозяйствах, отменены долговые сделки и т. п. Однако по существу положение изменилось мало: изъятие храмовых хозяйств из собственности правителя было чисто номинальным, вся правительская администрация осталась на своих местах. Причины обеднения общинников, заставлявшие их брать в долг, также не были устранены. Между тем Уруинимгина ввязался в войну с соседней Уммой; эта война имела для Лагаша тяжелые последствия.

В некоторых странах мира считается, что грязь – это предвестник беды, в других странах грязь является главным строительным материалом. Изобилие глиняной почвы и глиняных образований обеспечивают многих жителей планеты надежными домами. Главной особенностью сырцового кирпича является долговечность. Многие здания из этого материала сохраняются тысячи лет. Давайте посмотрим, как выглядят известные достопримечательности и крепости, построенные из глиняных кирпичей.

1. Таос-Пуэбло

Таос-Пуэбло – древнее поселение в Нью-Мексико, которое заселяется людьми вот уже 1000 лет. Дома эти сделаны из сырцового кирпича, изготовление которого заключается в глиняной лепке и высушивании на солнце. После того, как стены воздвигнуты, их покрывают штукатуркой. Эта штукатурка сделана из глиняной почвы, перемешанной с соломой, для большей прочности. Крыши таких домов делаются из кедра, а лестницы, расположенные на улице, ведут на 2-й этаж.

2. Арг-е Бам

Изначально Арг-е Бам был известен, как процветающий торговый центр на знаменитом Шелковом пути в Сасанидский период (224-637 н.э.). В Баме занимались производством шелка, хлопка, одежды. Расположенный в юго-восточном Иране, Бам был построен целиком из сырцового кирпича. Толстые стены с 38 сторожевыми башнями охватывали территорию в 6 квадратных километров. В городе проживали около 12.000 человек. К сожалению, в 2003 году землетрясения в городе Бам уничтожило более половины городских домов и исторических кирпичных цитаделей.

3. Джингуереберская соборная мечеть

Джингуереберская соборная мечеть была построена в 1325 году. Здание состоит из глины с добавлением дерева, соломы и других растительных волокон. Мечеть имеет 3 больших помещения, 25 столбовых рядов, выстроенных с востока на запад, и молитвенный зал на 2.000 человек.

4. Стены Хива

Глиняная стена, имеющая высоту около 10 метров, окружает и защищает город Хивы Ичан-Кала, расположенный в пустыне Кызылкум, Узбекистан. Стена была зделана из глиняных кирпичей. Стены Ичан-Кала датируется V веком. Глину для строительства стен брали в двух километрах от города, на территории, называемой Говук-Куль. По сей день местная глина используется гончарами.

5. Чан-Чан

Чан-Чан расположен в долине Моче, Перу. Это место представляет собой увлекательный комплекс зданий из глины, предназначенных для королей. В стене, высотой в 8 метров, заключены цитадели и пирамиды. Большая часть структур хорошо сохранилась по сей день. В период своего расцвета, Чан-Чан был городом, который заселяли металлурги, гончары и плотники. Люди низшего класса жили вне стен города.

6. Бобо-Диуласо

Мечеть Бобо-Диуласо в Буркина-Фасо состоит из глиняных кирпичей и торчащей древесины, что напоминает Джингуереберскую мечеть. Мечеть находится на краю города. В настоящее время проводится реконструкция мечети, в которой используются не современные материалы, а те, из которых и была построена мечеть.

7. Оазис Сива

Расположенный на старом торговом пути, в египетской пустыне, Сива представлял собой жизненно важный оазис для торгового пути. Имея естественные источники тени и воды, это место спасало многих путешественников. С распадом Римской империи расцвет Сивы начал значительно снижаться. Сегодня это место – одна из главных достопримечательностей Египта.

8. Великая мечеть Дженне

Крупнейшее глиняное здание в мире, мечеть Дженне в Суданском стиле, и находится она в Мали. Первая мечеть на этом месте была построена в XIII веке, но нынешней мечети только 100 лет.

9. Айт-Бен-Хадду

Один из главных туристических достопримечательностей в Марокко, Айт-Бен-Хадду невероятное место, отличный пример традиционной марокканской глинобитной архитектуры. Это место имеет не только архитектурную ценность, оно также стало настоящей находкой для кинематографа. Эти стены стали съемочной площадкой для таких фильмов, как: «Гладиатор», «Александр», «Принц Персии», «Жемчужина Нила», «Последнее искушение Христа», и многих других.

10. Шибам

Это необычное место получило заслуженное прозвище: «Манхэттен пустыни». Шибам – город в Йемене с уникальными высотными домами XVI века, высотой до 40 метров. Дома сделаны из глиняных кирпичей для защиты граждан от бедуинских набегов.

Около середины IV тысячелетия до н.э. в Южном Двуречье появляются первые политические структуры в форме городов-государств. Примером их служит Урук. Общественным и хозяйственным центром Урука был храм в честь Ана, а жрецы храма исполняли функции управителей во главе с верховным жрецом, главой протогосударства.

В IV тыс. до н.э. Урук являлся самым крупным городом региона, занимая площадь примерно 7,5 кв. км., треть которой была под городом, треть занимала пальмовая роща, а на остальной площади располагались кирпичные карьеры. Обжитая территория Урука составляла 45 га. В районе города находилось 120 различных поселений, что свидетельствовало о стремительном росте населения.

В Уруке располагалось несколько храмовых комплексов, а сами храмы отличались значительными размерами. Шумеры были великолепными строителями, хотя им не хватало камня и дерева. Для защиты от воздействия воды они облицовывали здания. Делали длинные глиняные конусы, обжигали их, красили в красный, белый или черный цвета, а затем вдавливали в глиняные стены, образуя красочные мозаичные панно с узорами, имитирующими плетенку. Подобным образом был украшен красный дом Урука - место народных собраний и заседаний совета старейшин.

Огромным достижением Урукского периода было создание целой системы магистральных каналов в сочетании с продуманной агротехникой, на которой базировалась регулярное орошение полей.

В городских центрах набирало силу ремесло, специализация которого стремительно развивалась. Появились строители, металлурги, гравировщики, кузнецы. Ювелирное дело выделилось в особое специализированное производство. Помимо различных украшений изготовляли культовые фигурки и амулеты в виде разнообразных животных: быков, овец, львов, птиц. Переступив порог бронзового века, шумеры возродили производство каменных сосудов, которые в руках талантливых безымянных мастеров становились подлинными произведениями искусства.

Своих залежей металлических руд в Месопотамии не было. Уже в первой половине III тыс. до н.э. шумеры стали привозить золото, серебро, медь, свинец из других областей. Шла оживленная международная торговля в виде бартерных сделок или обменов дарами. В обмен на шерсть, ткани, зерно, финики и рыбу они получали также дерево и камень. Возможно, происходила и настоящая торговля, которую вели торговые агенты.

Помимо Урука надо назвать шумерские города Киш, Ур, Лагаш, Эреду, Ларса, Умма, Шуруппак, Иссин, Ниппур.

Город-государство - это самоуправляющийся город с прилегающей к нему территорией. Обычно каждый такой город имел свой храмовый комплекс в виде высокой ступенчатой башни зиккурата, дворец правителя и глинобитные жилые постройки. Города Шумера строились на холмах и были окружены стенами. Они делились на отдельные поселки, из соединения которых и появились эти города. В центре каждого поселка находился храм местного бога. Бог главного поселка считался господином всего города. В каждом из таких городов-государств жило приблизительно 40-50 тыс. человек.

Рис. 7. Древняя Месопотамия

Рис. 8. Древний храм Месопотамии

Ранние протогосударства Двуречья были знакомы с достаточно сложным ирригационным хозяйством, которое поддерживалось в рабочем состоянии усилиями всего населения во главе с жрецами. Храм, выстроенный из обожженного кирпича, был не только крупнейшей постройкой и монументальным центром, но одновременно и общественным складом, и амбаром, где размещались все запасы, все общественное достояние коллектива, в который уже включалось и некоторое количество пленных иноземцев, использовавшихся для обслуживания текущих нужд храма. Храм был также центром ремесленного производства, включая и металлургию бронзы.

Около 3000 - 2900 гг. до н.э. храмовые хозяйства становятся настолько сложными и обширными, что понадобился учет их хозяйственной деятельности. В связи с этим зарождается письменность.