Техника для рекультивации нефтезагрязненных земель. Канадский метод рекультивации нефтезагрязненных земель. Исследование токсичности почвы

Читайте также

Ротарь О.В. 1 , Искрижицкая Д. В. 2 , Искрижицкий А. А. 3

1 Кандидат химических наук, доцент, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2 Магистрант, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 3 Главный специалист, Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ

Аннотация

Исследован механизм проникновения и распределения нефти по горизонтам почвы, проведена идентификация продуктов разложения нефти в почве. Определена эффективность рекультивационных работ с использованием промышленного биопрепарата «Микрозим».

Ключевые слова : нефть, биологический препарат «Микрозим», идентификация

Rotar O.V. 1 , Iskizhitskaya D.W. 2 , Iskrizhitsky A.A. 3

1 PhD in Chemise associate professor National Research Tomsk Polytechnic University, 2 Undergraduate, National Research Tomsk Polytechnic University, 3 Senior Specialist, Tomsk Scientific Research and Design Institute of Oil and Gas

BIOLOGICAL REVEGETATION THE PETROPOLLUTED GROUNDS

Abstract

The purpose of the given work is research of the mechanism of penetration and distribution of oil on horizons of the ground; identification the products of decomposition oil in the ground. Definition of efficiency revegetation works with use of the industrial biological product “Microzim”.

Keywords : oil, biological product “Microzim”, Identification

Добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и нефтепродуктов очень часто становятся источниками загрязнения окружающей среды. Нефтяное загрязнение отличается от многих других антропогенных воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию. Рекультивация – это ускорение процесса самоочищения, при котором используются природные резервы экосистемы: климатические, микробиологические, ландшафтно-геохимические. Важную роль играют и состав нефти, наличие сопутствующих солей, начальная концентрация загрязняющих веществ.

С целью увеличения скорости ремедиации почвенных экосистем и, как следствие, уменьшения негативного воздействия ни них применяют различные технологии восстановления нефтезагрязненных почв. Так, технологии классифицируются по категориям in situ и ex situ.

Технологии ex situ используются для обработки загрязненной почвы, предварительно удаленной с поверхности выделенного участка земли. Этот метод позволяет применять сложные приемы обработки, которые могут быть эффективными и быстродействующими, более безопасными для грунтовых вод, животного и растительного мира.

Технологии in situ имеют преимущества вследствие непосредственного применения их на месте загрязнения. В результате снижается риск воздействия загрязняющих веществ на человека и окружающую среду во время извлечения, транспортировки и восстановления загрязненных участков почв, что, в свою очередь, обеспечивает экономию средств. К биологическим методам рекультивации относят сельскохозяйственную обработку почвы, биоремедиацию, фитомелиорацию и естественное разложение токсикантов в почве. Метод биоремедиация основан как на стимулирующем действии аборигенных почвенных микроорганизмов, так и на действии предварительно культивированной биомассы бактерий в виде биологических препаратов.

Наиболее эффективным методом обезвреживания попавших в сточную воду и почву нефтепродуктов являются биотехнологии, которые основаны на окислении нефтепродуктов микроорганизмами, способными использовать нефтепродукты как источник энергии. Традиционные методы рекультивации, такие как землевание, выжигание или сгребание и вывоз загрязненного слоя, в настоящее время устарели и являются неэффективными . При сжигании нефти происходит накопление токсичных и канцерогенных веществ; при землевании – замедление процессов разложения нефти, образование внутрипочвенных потоков нефти и пластовой жидкости, загрязнение грунтовых вод. Таким образом, механические и физические методы не всегда могут обеспечить полное удаление нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс естественного разложения загрязнения в почвах чрезвычайно длителен.

Разложение нефти и нефтепродуктов в почве в естественных условиях – процесс биогеохимический, в котором главное и решающее значение имеет функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную минерализацию нефти и нефтепродуктов до углекислого газа и воды. Так как углеводородокисляющие микроорганизмы являются постоянными компонентами почвенных биоценозов, естественно возникло стремление использовать их катаболическую активность для восстановления загрязненных нефтью почв.

Биологическая рекультивация – это рекультивация, проводимая после механической очистки земель от основной массы нефти, основанная на интенсификации микробиологической деградации остаточных углеводородов.

Цель данного исследования состоит в изучение механизма проникновения и распределения нефти и продуктов ее разложения в почве, а также определение эффективности очистки загрязненных нефтью земель с использованием биопрепарата «Микрозим».

Биологические препараты представляют собой активную биомассу микроорганизмов, использующих нефтяные углеводороды в качестве источника энергии и трансформирующих их в органическое вещество собственной биомассы. Исследование проводилось на модельных системах, имитирующих почвенное загрязнение разной степени. В задачу исследования входило проведение отбора проб почв для определения остаточного количества нефти и идентификация продуктов деградации.

Необходимым условием эксперимента являлось соблюдение факторов, присущих природным условиям. Рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода в почвенные агрегаты, снижает концентрацию углеводородов и способствует равномерному распределению компонентов нефти и нефтепродуктов в почве.

Идентификацию продуктов деградации определяли методами газо-жидкостной хроматографии, ультрафиолетовой спектроскопии .

Основные результаты

Оптимальной температурой для разложения нефти и нефтепродуктов в почве является 20°-37°С. Благоприятный водный режим достигался путем полива. Улучшение водного режима обусловливает улучшение агрохимических свойств почв, в частности влияет на активное движение питательных веществ, микробиологическую деятельность и активность биологических процессов. Установлена большая неоднородность распределения нефтяных компонентов, что зависит от физических и химических свойств конкретных почв, качества и состава разлитой нефти.

Как показали исследования, распределение нефти в почве происходит согласно профилю горизонтов. В зависимости от состава и структуры почвы, ее пористости, водопроницаемости, влагоемкости нефть, как смесь химических соединений, распределяется на различную глубину. Битумозные фракции были зафиксированы на глубине 7 см, смолистые фракции – 12 см, легкие -24 см, водорастворимые соединения были обнаружены на глубине 39 см. Содержание нефти в почве резко снижается в первые месяцы после загрязнения – на 40 – 50%. В дальнейшем это снижение идет очень медленно. Окисление углеводородов до CО 2 и Н 2 О происходит по стадиям через образование ряда промежуточных продуктов. Методом газожидкостной хроматографии установлено, что такими продуктами являются кислородные соединения: спирты, органические кислоты, альдегиды.

Смолистые вещества, соединения с атомами серы, азота, полученные в результате трансформации углеводородного сырья, не мигрируют и надолго остаются в почве.

Состав и соотношение продуктов метаболизма зависят от состава исходной нефти и почвенно-климатических условий . В опыте изучения процессов деструкции углеводородов препаратами нефтеокисляющих микроорганизмов, учитывалось влияние на эти процессы климатических условий района, которые характеризуются суровой и продолжительной зимой, коротким, но порой жарким летом и коротким весенне-осенним периодом. Поэтому для приближения исследуемых условий к реальным условиям использовали климатическую камеру, холодильную установку и естественные условия. Препарат добавлялся к пробам грунта с остаточным содержанием нефтепродуктов 20%. Пробы выдерживались при температуре 18°-20°С в течение 10 дней, а затем помещались в морозильную камеру и при температуре -20°С выдерживались с целью имитации зимних условий 60 суток. Как показали наблюдения, после пребывания препарата в камере эффективность его работы снизилась незначительно (8-11 %). Таким образом, можно сделать вывод о возможности внесения препаратов поздней осенью, которые могут включиться в работу весной при наступлении благоприятных условий для их жизнедеятельности.

Кислая среда отрицательно влияет на ферментативный аппарат клеток, а это может замедлить процессы разложения нефтепродуктов. Предварительно определяли кислотность почвы и корректировали ее путем внесения в почву расчетное количество извести.

Для стимулирования почвенной микрофлоры на агротехническом этапе рекультивации использовали комплексные минеральные удобрения (нитроаммофоска, нитрофоска) в дозе 100-120 кг азота на 1 га.

В качестве бактериального препарата использовали «Микрозим», который является биологическим деструктором углеводородов нефти нового поколения, и представляет собой концентрированный биопрепарат уникальных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов, комплекса минеральных солей и ферментов. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы активно синтезируют собственные ферменты и биологические поверхностно – активные вещества, ускоряющие разложение загрязнителя и облегчающие его микробиологическое усвоение. Происходит активное биохимическое разложение нефти и нефтепродуктов на СО 2 , Н 2 О и, безвредные для окружающей среды, продукты микробного метаболизма.

По критерию максимального потребления углеводородов эффективность очистки составляет 50% нефти за 14 суток после первой обработки почвы биопрепаратом, до 85% в течение первого месяца и до 98% в течение месяца после повторной обработки. Скорость биологического разложения углеводородов в реальных условиях зависит от регулярности и интенсивности доступа кислорода. Потребление 99% углеводородов в реальных условиях достигается в сроки от 2 месяцев при низких и до 4 месяцев – при высоких концентрациях нефтепродукта. Через 24 часа после внесения препарата в почву достигается уровень микробиологической активности, характеризующийся активным выделением СО 2. .

Обработка почвы биопрепаратом значительно активизирует процессы самоочищения почвы, восстанавливает норматив кислородного режима почвы и интенсифицирует активность гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов уже в течение первых 10-14 суток (табл.1).

Таблица 1- Эффективность препарата «Микрозим» в пробах с разным уровнем первоначального загрязнения

| Уровень загрязнения, % |

Время воздействия препарата, сутки |

||||||||

| 1 | Низкий | ||||||||

| 2 | Средний | ||||||||

| 3 | Высокий | ||||||||

На опытных площадках с высоким уровнем загрязнения отмечалось различие в результатах по биодеградации нефти. Проведение только агротехнических мероприятий (фрезеровка, внесение минеральных удобрений) эффективно лишь на участках старых разливов или на объектах с невысоким уровнем нефтяного загрязнения.

Таблица 2 – Эффективность рекультивационных мероприятий на участке с высоким уровнем загрязнения

Проведение только агротехнических мероприятий дают эффект снижения уровня загрязнения на 15-20 % в течение одного сезона, только препарата «Микрозим» – до 40 %, а комплексная рекультивация (агротехнические мероприятия и использование биопрепарата) способствует очистке почв на 60-80 % в течение одного сезона работ. Эффективность рекультивационных мероприятий представлена в табл. 2.

Таким образом, осуществляется биологический круговорот: расщепление углеводородов, загрязняющих почву, микроорганизмами, то есть их минерализация с последующей гумификацией.

Литература

1. Врагов А.В., Князева Е. В., Нуртдинова Л. А. Проведение рекультивации земель. НГУ, Новосибирск, 2000. 67 с.

2. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Справочник инженера-эколога нефтегазодобывающей промышленности по методам анализа загрязнителей окружающей среды: В 3ч. – М:ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999.-Ч.2: Почва.- 634 с.

3. Ротарь О.В., Искрижицкий А.А. Некоторые аспекты биологической рекультивации Экологическое сопровождение нефтегазовых месторождений. РАН СО Новосибирск: 2005.С. 83-96.

4. Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. -М: Колос, 2000. 96 с.

2.3 Методы биоиндикации и биотестирования почв

Биодиагностика антропогенных изменений относится к экспрессным методам анализа и, кроме того, дает комплексную оценку экологического состояния почвы. Существует множество биологических показателей, с помощью которых оценивается состояние почв. Наиболее важными являются интегральные показатели биологической активности: токсичность, «дыхание», количество свободных аминокислот и белков. Интенсивность дыхания почвы является исключительно вариабельной величиной и зависит от большого количества факторов (температурного режима, влажности, состояния фитоценоза и др.). Для оценки экологического влияния загрязнений необходимо проводить сравнение данных, полученных на разных участках в максимально близких условиях. Информативными являются и другие показатели, например, ферментативная активность.

Попадание нефти и нефтепродуктов в почву приводит к изменению активности основных почвенных ферментов, что влияет на обмен азота, фосфора, углерода и серы (Киреева, Новоселова и др., 2001). Устойчивые изменения в активности некоторых почвенных ферментов могут использоваться в качестве диагностических показателей загрязнения почв нефтью. Удобна для этой цели группа ферментов, объединяемых под общим названием почвенные уреазы. Во-первых, они меньше подвержены воздействию других экологических факторов и, во-вторых, прослеживается четкая зависимость их активности от степени загрязнения почв (Киреева, Водопьянов и др., 2001).

Применение микроорганизмов для оценки интегральной токсичности почвы и создание на их основе комплексной системы чувствительных, достоверных и экономичных биотестов является перспективной областью исследований. Многие физиологические группы почвенных микроорганизмов проявляют чувствительность по отношению к нефтяным углеводородам.

Общая численность микроорганизмов, как правило, достаточно четко отражает микробиологическую активность почвы, скорость разложения органических веществ и круговорота минеральных элементов. На основании данного показателя можно не только судить о степени загрязненности почвы нефтью, но и о ее потенциальной способности к восстановлению, а также о процессах разложения нефти в естественных природных условиях и при рекультивации загрязненных почв (Киреева, 1995).

Нефтяное загрязнение может также способствовать накоплению в почве микроскопических грибов, вызывающих заболевания растений и фитотоксины (Киреева, Кузяхметов и др., 2003). Последнее обстоятельство играет немаловажную роль при разработке мероприятий по фитомелиорации нефтезагрязненных земель.

Непосредственное воздействие нефти на растительный покров в том, что замедляется рост растений, нарушаются функции фотосинтеза и дыхания, отмечаются различные морфологические нарушения, сильно страдают корневая система, листья, стебли и репродуктивные органы. Оперативную информацию о фитотоксичности загрязненной почвы можно получить, используя в качестве тест-объектов семена и проростки растений. Для удобства постановки тестов на токсичность семена подбирают по размерам и скорости их прорастания. Часто используют семена редиса, кресс-салата, кукурузы, зерновых. В качестве тест-функции выступают показатели всхожести семян, дружности и времени появления всходов, скорости удлинения проростков, последний из которых считается наиболее чувствительным.

В природных экосистемах почвенные беспозвоночные широко используются для мониторинга на уровне комплекса видов (Трублаевич, Семенова, 1997).

Набор тест-объектов из семян растений, микроорганизмов, почвенных беспозвоночных и ферментов можно использовать как в полном объеме, так и частично, в зависимости от целевого назначения исследований и степени нефтяного загрязнения почвы. Если пробы с почвенными ногохвостками и активность ферментов дают хорошую количественную характеристику токсичности почвы при низкой и средней степени ее загрязнения, то микробиологические тесты удобны для описания состояния сильнозагрязненных высокотоксичных почв (Киреева, 1995).

3. Методы восстановления нефтезагрязненных почвенных экосистем

Нефтяное загрязнение отличается от многих других антропогенных воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию. При оценке последствий такого загрязнения не всегда можно сказать, вернется ли экосистема к устойчивому состоянию или будет необратимо деградировать. Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения, с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить из главного принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении. Суть восстановления загрязненных экосистем – максимальная мобилизация внутренних ресурсов экосистемы на восстановление своих первоначальных функций. Самовосстановление и рекультивация представляют собой неразрывный биогеохимический процесс.

Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного загрязнения - длительный процесс, особенно в условиях Сибири , где долгое время сохраняется пониженный температурный режим. В связи с этим, разработка способов очистки почвы от загрязнения углеводородами нефти – одна из важнейших задач при решении проблемы снижения антропогенного воздействия на окружающую среду.

Классификация методов рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель. Задача рекультивации – снизить содержание нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных веществ до безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в результате загрязнения (Реймерс, 1990). В настоящее время разработан ряд методов ликвидации нефтяных загрязнений почвы, включающие механические, физико-химические, биологические методы (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы (Колесниченко, 2004).

|

Способы ликвидации |

Особенности применения |

|

|

Механи-ческие |

Обвалка загрязнения, откачка нефти в ёмкости |

Первичные мероприятия при крупных разливах при наличии соответствующей техники и резервуаров (проблема очистки почвы при просачивании нефти в грунт не решается) |

|

Замена почвы |

Вывоз почвы на свалку для естественного разложения |

|

|

Физико-химические |

Сжигание |

Экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источники. В зависимости от типа нефти и нефтепродукта уничтожается от 50 до 70% разлива, остальная часть просачивается в почву. Из-за недостаточно высокой температуры в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления нефти; землю после сжигания необходимо вывозить на свалку |

|

Предотвращение возгорания |

При разливе легковоспламеняющихся продуктов в цехах, жилых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее загрязнения почвы; изолируют разлив сверху противопожарными пенами или засыпают сорбентами |

|

|

Промывка почвы |

Проводится в промывных барабанах с применением ПАВ, промывные воды отстаиваются в гидроизолированных прудах или ёмкостях, где впоследствии проводятся их разделение и очистка |

|

|

Дренирование почвы |

Разновидность промывки почвы на месте с помощью дренажных систем; может сочетаться с использованием нефтеразлагающих бактерий |

|

|

Экстракция растворителями |

Обычно проводится в промывных барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой их остатков паром |

|

|

Разливы на сравнительно твёрдой поверхности (асфальт, бетон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для поглощения нефтепродукта и снижения пожароопасности при разливе легковоспламеняющихся продуктов |

||

|

Термическая десорбция |

Проводится редко при наличии соответствующего оборудования, позволяет получать полезные продукты вплоть до мазутных фракций |

|

|

Биологические |

Биоремедиация |

Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы. Необходима запашка культуры в почву. Периодические подкормки растворами удобрений, ограничение по глубине обработки, температуре почвы (выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона |

|

Фиторемедиация |

Устранение остатков нефти путём высева нефтестойких трав (клевер ползучий, щавель, осока и др.), активизирующих почвенную микрофлору, является окончательной стадией рекультивации загрязнённых почв |

До недавнего времени наиболее распространенным и дешевым методом ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжигание. Этот способ неэффективен и вреден по двум причинам: 1) сжигание возможно, если нефть лежит на поверхности густым слоем или собрана в накопители, пропитанные ею почва или грунт гореть не будут; 2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как правило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте или рассеянных в окружающей среде, появляется много токсичных, в частности канцерогенных веществ (Гриценко, Акопова, 1997).

Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорогостояща и малоэффективна для больших объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в результате чего нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в очищенной почве могут остаться новообразованные полициклические ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасности (Пиковский, 1993).

Землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, приводит к образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой жидкости и загрязнению грунтовых вод. Складирование загрязненной почвы создает очаги вторичного загрязнения.

Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях загрязнения зачастую не обходится без применения различного рода сорбентов. Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы производства растительного происхождения. К такому сырью относятся торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и др. На базе такого сырья разработаны, например, такие сорбенты, как «Сорбест», «РС», «Лессорб» и др. (Колесниченко, 2004).

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем промывания их поверхностно-активными веществами. Этим способом можно удалить до 86% нефти и нефтепродуктов. Применять его в широких масштабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества сами загрязняют среду и появится проблема их сбора и утилизации (Пиковский, 1993).

Нефтяные загрязнения почвы и воды, которые в последнее время встречаются все чаще, наносят большой ущерб окружающей среде. Одним из важнейших природоохранных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нефтезагрязненных земель, является рекультивация. Применение сорбционно-биологических технологий на основе сфагнума в последние годы дает прекрасные результаты.

Причины нефтезагрязнений

Разлив нефти может произойти как при ее добыче, транспортировке и хранении, так и при переработке и применении в технологических процессах. Помимо этого, причинами нефтезагрязнения зачастую становится физический износ оборудования или его механическое повреждение. Лидирующие позиции по числу аварийных разливов нефти и нефтепродуктов занимают магистральные и внутрипромысловые продуктопроводы. Подавляющее большинство ЧП здесь связано с коррозией оборудования и некачественными строительно-монтажными работами, лишь незначительная часть — с заводским браком и ошибками эксплуатации.

Природоохранное законодательство РФ предписывает локализовать и ликвидировать разлив нефти и нефтепродуктов в кратчайшие сроки и довести до допустимого уровня остаточное содержание углеводородов в окружающей среде. Должны быть проведены работы по рекультивации земель, полностью или частично утративших продуктивность в результате разлива нефти. Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории и водные резервуары после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Согласно постановлению Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» на каждом предприятии должен быть разработан план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). Однако на практике большинство предприятий не только не разработали ПЛАРН, но и не имеют в наличии технических средств и материалов для устранения аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.

Методы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти

Механические методы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти позволяют собирать с поверхности почвы и воды при помощи специализированных механизмов и устройств основную массу разлитых углеводородов. При этом внушительная часть углеводородов впитывается в почву, и собрать их механическими методами не представляется возможным. С развитием науки и техники наравне с механическими методами ликвидации разлива нефтепродуктов стали применяться физико-химические и биологические методы. Физико-химические методы устранения нефтезагрязнений основаны на применении сорбционных материалов, которые обладают способностью поглощать нефть. Эти материалы можно разделить на адсорбенты и абсорбенты в зависимости от механизма поглощения нефти. В свою очередь каждый из этих материалов различается своим происхождением, дисперсностью, нефте-емкостью, плавучестью, влагоемкостью и другими показателями.

Сегодня применяются неорганические и органические сорбенты, имеющие как природное, так и синтетическое происхождение. Многие сорбенты универсальны, поскольку способны поглощать довольно большой спектр нефтепродуктов. В последнее время при выборе средств для ликвидации аварийных разливов и их последствий все большее предпочтение отдается сорбентам, способным не только хорошо поглощать нефть и нефтепродукты, но и разлагать их на простые и безопасные вещества — углекислый газ и воду. В этом случае процесс биоразложения нефтепродуктов достигается естественным путем при помощи микроорганизмов. Чтобы ускорить биоразложение нефтепродуктов, наравне с сорбентами могут применяться биопрепараты, в состав которых входят колонии различных микроорганизмов-биодеструкторов нефтепродуктов.

Рис. 1. Динамика снижения содержания углеводородов в нефтезагрязненной почве по отношению к исходному содержанию через 2 недели

Рекультивация почвы и водоемов с помощью биоразлагающих сорбентов

Разлив нефтепродуктов способен уничтожить флору и фауну, вызвать мутацию микроорганизмов, живущих в почве и в воде. Восстановление растительности на нефтезагрязненных поч-вах замедляется либо не представляется возможным вовсе.

Рекультивация нефтезагрязненных земель — это первостепенная задача при ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов. В проведении рекультивационных работ нуждается 95,9% общего количества нефтезагрязненных земель. Ежегодно площади нарушенных земель, требующих рекультивации, увеличиваются на 10 тыс. га в год.

Стоит вспомнить недавний пример: 25 апреля 2012 г. из-за незаконной врезки в трубопровод, принадлежащий комбинату Росрезерва «Прибайкалье», в Ангару попало свыше 300 т нефтепродуктов. На данный момент утечка устранена, однако концентрация загрязнений, как сообщает Росприроднадзор, превышает норму в 20-120 раз — в зависимости от удаленности от источника загрязнения.

Хорошие показатели рекультивации нефтезагрязненных площадей достигаются благодаря использованию абсорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа. Суть модификации состоит в том, что при высокотемпературной обработке торф меняет свои свойства с гидрофильного на гидрофобное и олеофильное. Гуминовая составляющая работает как катализатор активности аборигенного биоценоза, значительно повышая эту активность и ускоряя его взаимодействие с углеводородами. После биологического распада углеводорода торфяная капсула переходит в гидрофильное состояние и начинает впитывать воду, как в обычных природных условиях, становясь полезным компонентом как почвы, так и воды.

С целью подтверждения эффективности применения на водной поверхности абсорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа проводились испытания на базе одной из эколого-аналитических лабораторий. В ходе этих испытаний были определены основные показатели данного абсорбента: насыпная плотность, нефтеемкость, плавучесть; проверена сорбирующая способность абсорбента по нефти на водной поверхности. Кроме того, была определена оценка степени очистки водной поверхности от нефти абсорбентом. Измерения на основе флуориметрического метода показали, что среднее остаточное содержание растворенной нефти в воде после применения сорбента для сбора разлитой нефти, полученное из трех измерений, составляет 0,086 мг/л (0,094; 0,073; 0,091). Это полностью соответствует ПДК в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: предельное содержание нефти 0,3 мг/л, многосернистой нефти — 0,1*.

Специалистами кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина под руководством зав. кафедрой профессора С. В. Мещерякова было подробно изучено влияние торфяного абсорбента на очистку почвы от нефтяного загрязнения. Эксперимент, проводившийся в лаборатории кафедры в течение семи месяцев, показал, что применение абсорбента на базе модифицированного сфагно-вого мохового торфа при рекультивации почв, загрязненных нефтью, приводит к значительному снижению содержания в почве углеводородов, уменьшению показателей токсичности до фоновых значений и практически полному снижению угнетения роста растений. Это означает, что применение абсорбента на базе модифицированного сфагнового мохового торфа за короткое время нормализует экологическую ситуацию на месте ликвидации разлива нефти.

Через две недели после начала эксперимента в двух образцах с применением сорбента в пропорции нефть/абсорбент 1:1 и 4:1 с внесением комплексного гранулированного удобрения содержание углеводородов снизилось на 73% и 67% соответственно, а через 6 месяцев — на 94,3% и 94% соответственно (рис. 1). В остальных образцах за аналогичный двухнедельный период этот показатель составлял 15-47%, причем дальнейшее снижение количества углеводородов в образцах без абсорбента затормозилось. Согласно нормам ХМАО, образцы с примене-нием сорбента в пропорции с нефтью 1:1 и 1:4 позволяют принять земли с такими показателями к обороту. Для оценки рекультивации земли с биологической точки зрения был проведен ряд дополнительных исследований о влиянии сорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа на процесс рекультивации земель.

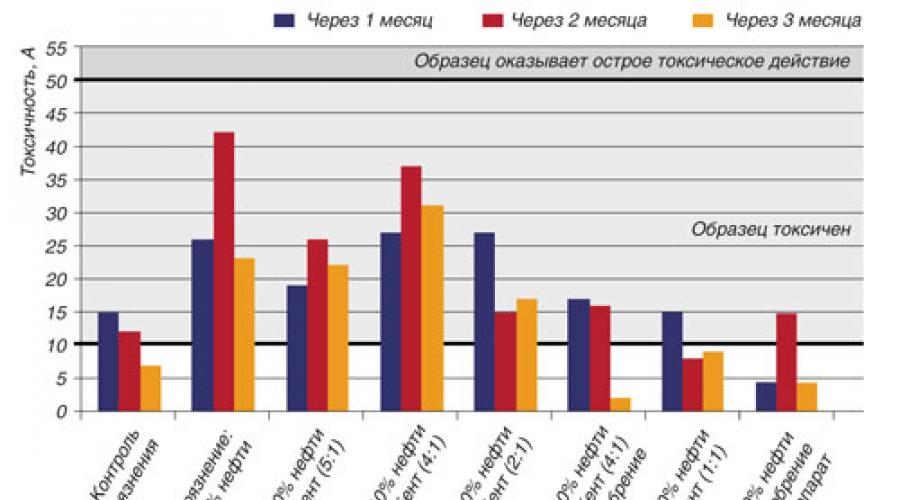

Рис. 2. Влияние абсорбента на фоне нефтяного загрязнения на токсичность почв в динамике (тест-объект — инфузории Paramecium Caudatum)

*1. Постановление Правительства РФ № 613 от 21.08.00 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в ред. от 15.04.02 г. за № 240).

2. Приказ МПР № 144 от 2003 г. «О совершенствовании работы в области борьбы с нефтеразливами».

3. Отчет по результатам исследования кафедрой промышленной экологии ФХТЭ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина «Изучение влияния торфяного абсорбента на очистку почвы от нефтяного загрязнения».— М., 2008 г.

4. ГН 2.1.5.1315-03 «О ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» от 04.03.98 г. (с изменениями от 15.06.03 г.).

Исследование токсичности почвы

На ранних сроках проведения эксперимента токсичность почв достигала высокого уровня. Через 3 месяца во всех образцах, где был применен модифицированный сфагновый моховой сорбент, уровень токсичности приблизился к нулевым показателям (рис. 2).

Активность микробиоценоза почв

Угнетение микробиоценоза почвы наблюдалось на протяжении всего эксперимента во всех образцах. Исключением является образец, где доза абсорбента максимальная (пропорция с нефтью 1:1). Образцы, в которых пропорциональное соотношение нефти и абсорбента составляло 4:1, 2:1 и 4:1 с применением удобрения, можно рассматривать как благополучные на завершающем этапе эксперимента, где угнетение незначительно превышает допустимое значение в 30% (рис. 3).

Рис. 3. Влияние абсорбента на фоне нефтяного загрязнения на активность микробиоценоза почв в динамике

Фитоценотические показатели

Изучение фитоценотических показателей злаковых растений выявило токсичность почвы всех экспериментальных образцов. Менее выражена токсичность почвы в образцах с применением абсорбента. У всех растений, участвовавших в эксперименте (пшеница, овес, редис и трава для откосов), резко выражено угнетение корневой системы из-за токсичности почвы. Наиболее чувствительными к нефтяному загрязнению оказались семена пшеницы. Надземная часть растений также угнетена. По мере увеличения количества абсорбента в загрязненной земле (пропорциональное соотношение с нефтью 2:1 и 1:1) угнетение несколько снижалось. Самые хорошие показатели (рис. 4) по результатам комплексных исследований были отмечены у двух образцов: первый — с умеренной дозой абсорбента на базе модифицированного сфагнового мохового торфа (соотношение с нефтью 4:1) на фоне удобрения; второй — с максимальной дозой этого же абсорбента (пропорция с нефтью 1:1). В результате проведенных биологических исследований выявлено, что, несмотря на снижение уровня углеводородов в нефтезагрязненной почве без применения абсорбента, полноценная жизнедеятельность растений не обеспечивается.

Рис. 4. Фитоценотические показатели травы для откосов (продолжительность выращивания — 30 суток)

С целью определения эффективности рекультивации земель с помощью абсорбента проводились исследования на возможность биоразложения нефтяных загрязнений и бурового шлама. Результаты показали, что количество нефтепродуктов в опытных образцах снизилось на 78%. В дальнейшем уровень нефтепродуктов в опытных образцах продолжал снижаться и через 100 дней приблизился к предельно допустимым концентрациям (см. таблицу).

Табл. 1. Оценка показателей содержания буровых отходов до и после применения абсорбента

* ОДКнп (отдельно допустимая концентрация нефтепродуктов в отдельно взятом субъекте Федерации) = 1000 мг/кг.

Высокие показатели очистки нефтезагрязненных земель и водоемов при помощи сорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа послужили основанием для ввода его в стандартную процедуру рекультивации почв и водоемов от нефти/нефтепродуктов и буровых шламов рядом с крупнейшими предприятиями. Примером может служить применение абсорбента на нефтезагрязненных землях одного из предприятий в ХМАО (см. фото). Перед применением абсорбента содержание нефтепродукта в почвогрунте составляло 28%. Через 45 дней после внесения сорбента содержание нефтепродукта уменьшилось на 20% и составило 5,8%, что меньше ПДК для ХМАО (6%).

Рекультивацию земель можно считать завершенной после создания густого и устойчивого травостоя, при этом концентрация остаточных нефтепродуктов со значениями коэффициента окисления нефти более 90% не должна превышать в среднем по участку 8,0% в органогенных и 1,5% в минеральных и смешанных грунтах.

Рассмотрение всего эксперимента в динамике развития позволяет сделать вывод о том, что рекультивация почв, загрязненных нефтью, происходит быстрее и эффективнее с применением биоразлагающих сорбентов. Кроме того, биоразлагающие сорбенты оказывают положительное воздействие на развитие растений на нефтезагрязненных землях. Особенно хорошо зарекомендовал себя сорбент на основе модифицированного сфагнового мохового торфа.

Сорбент помогает нормализовать экологическую ситуацию на месте аварийного разлива нефти, причем как на почве, так и на воде. Его достаточно рассыпать на месте разлива нефтепродуктов и оставить на некоторое время. Он ускоряет процессы рекультивации нефтезагрязненных земель и водоемов, очистки почвы от буровых отходов, его применение оправданно не только с экономической, но и экологической точек зрения, что подтверждено экспериментами.

Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!

Изобретение относится к восстановлению нефтезагрязненных земель. Способ рекультивации нефтезагрязненных земель заключается в том, что наносят материал на поверхность нефтезагрязненных земель. В качестве материала используют отработанный проппант в виде шариков с плотностью более 10 3 кг/м 3 , которые продавливают нефтезагрязненную почву. Реализация данного способа позволяет повысить эффективность рекультивации нефтезагрязненных земель, а также утилизировать отходы нефтегазовой промышленности.

Изобретение относится к области экологии и может найти применение при восстановлении нефтезагрязненных земель.

Известен способ рекультивации нарушенных почв (RU 2044434 С1), являющийся прототипом предлагаемому способу, включающий укладку на рекультивируемую поверхность грунтов органического субстрата, полученного из обезвоженного ила и коры. После укладки компост засыпают сверху слоем песка или почвы.

Недостатком данного способа является необходимость применения песка или почвы, что увеличивает материальные затраты использования технологии.

Целью предлагаемого способа является повышение эффективности процесса рекультивации нефтезагрязненных земель, а также утилизация отходов нефтегазовой промышленности.

Под отходами нефтегазовой промышленности понимается материал, используемый при гидравлическом разрыве пласта. Данный материал имеет круглую форму в виде шариков с плотностью более 10 3 кг/м 3 .

Наиболее приемлемым материалом является отработанный проппант, который может быть представлен как в виде алюмосиликатного, так и силикатного материала. Часть проппанта после гидравлического разрыва пласта выбрасывается на поверхность и образует отход, который складируется на поверхности кустовых площадок.

Предлагаемый способ рекультивации нефтезагрязненных земель заключается в том, что берут шарики с плотностью более 10 3 кг/м 3 и с помощью известного оборудования наносят на поверхность нефтезагрязненной земли.

Шарики продавливают нефтяную пленку, образуя множество отверстий, чем обеспечивают поступление воздуха и влаги в почву, что ускоряет размножение аборигенных микроорганизмов. В результате происходит деградация нефтезагрязнений и восстановление нарушенных земель.

Способ рекультивации нефтезагрязненных земель, заключающийся в том, что материал наносят на поверхность нефтезагрязненных земель, отличающийся тем, что в качестве материала используются отработанный проппант в виде шариков с плотностью более 10 3 кг/м 3 , которые продавливают нефтезагрязненную почву.

Похожие патенты:

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и касается сорбентов, применяемых для очистки почвы и водоемов от различных химических загрязнений, в частности нефти и нефтепродуктов.

Изобретение относится к биотехнологии и предназначено для проведения биоремедиационных мероприятий по очистке от загрязнителей углеводородной природы, в первую очередь от нефти и горючесмазочных веществ.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и, в частности, к биологической рекультивации земель, загрязненных отходами химического производства. .

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при аварийных ситуациях, связанных с проливами ракетного топлива: несимметричного диметилгидразина (НДМГ), а также при очистке почвы и грунта в местах падения отделяющихся ступеней ракет-носителей.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и экологии и может быть использовано для очистки-рекультивации от загрязнений нефтью и нефтепродуктами почв земель сельскохозяйственного и промышленного назначения в районах Крайнего Севера с применением растений

Техногенные потоки углеводородов в ландшафтах, в особенности нефти с солеными водами, приводят к потере продуктивности земель, деградации растительности, образованию бедлендов. Для почв и грунтов, сильно загрязненных нефтью и нефтепродуктами характерны неблагоприятные структурные и физико-химические свойства для использования их в хозяйственных целях. Отдавая сорбированные углеводороды в виде растворенных продуктов, эмульсий или испарений, загрязненные почвы служат постоянным вторичным источником загрязнения других компонентов окружающей среды: вод, воздуха и растений.

Рекультивация земель - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Задача рекультивации - снизить содержание нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных веществ до безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в результате загрязнения.

Результаты научных исследований по рекультивации почв в различных регионах мира публикуются многими отечественными и зарубежными авторами. Обзор этих работ вместе с новыми данными был опубликован в книге коллектива авторов (Восстановление нефтезагрязненных.., 1988). Необходимо отметить, что исследования, осуществляемые в различных почвенно-климатических условиях и разными методами, часто дают неоднозначные или прямо противоположные результаты. Недостаточным бывает и срок наблюдений, что не позволяет учесть последействие проводимых мероприятий. В настоящее время применяют несколько принципиально различных способов рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.

Термический и термоэкстракционный способы. Нефтепродукты удаляют путем прямого сжигания на месте, либо в специальных установках. Наиболее дешевый способ - сжигание нефтепродуктов или нефти на поверхности почвы. Этот способ неэффективен и вреден по двум причинам: 1) сжигание возможно, если нефть лежит на поверхности густым слоем или собрана в накопители, пропитанные ею почва или грунт гореть не будут; 2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как правило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте или рассеянных в окружающей среде, появляется много токсичных, в частности канцерогенных, веществ.

Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорогостояща и малоэффективна для больших объемов грунта. Во-первых, требуются большие земляные работы для пропускания грунта через установки и укладки его на место, в результате чего разрушается естественный ландшафт; во-вторых, после термической обработки в очищенной почве могут остаться новообразованные полициклические ароматические углеводороды - источник канцерогенной опасности; в-третьих, остается проблема утилизации отходящих экстрактов, содержащих нефтепродукты и другие токсичные вещества.

Экстракционная очистка почвы “т-в^и” поверхностноактивными веществами. Технология очистки почв и грунтовых вод путем промывания их поверхностно-активными веществами применяется, например, на базах ВВС США. Этим способом можно удалить до 86% нефти и нефтепродуктов; он наиболее эффективен для глубокозалегающих водоносных горизонтов, по которым фильтруется загрязненная грунтовая вода. Применение же его в широких масштабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества сами загрязняют среду и появится проблема их сбора и утилизации.

Микробиологическая рекультивация с внесением штаммов микроорганизмов. Очистка почв и грунтов путем внесения специальных культур микроорганизмов - один из наиболее распространенных способов рекультивации, основанный на изучении процессов биодеградации нефти и нефтепродуктов. Современный уровень изученности микроорганизмов, способных ассимилировать углеводороды в природных и лабораторных условиях, позволяет утверждать теоретическую возможность регулирования процессов очистки нефтезагрязненных почв и грунтов. Однако многоступенчатость биохимических процессов разложения углеводородов разными группами микроорганизмов, осложняющаяся разнообразием химического состава нефти, обусловливает сложность регуляции устойчивого процесса их разложения. При использовании микробиологических методов возникают сложные проблемы взаимодействия вносимых в почву популяций с естественной микрофлорой. Определенные трудности связаны с отсутствием современных технических средств и методов непрерывного наблюдения и регулирования многофакторной системы субстрат - микробиоценоз - продукты метаболизма в условиях реальной почвы.

К применению бактериальных препаратов, полученных на основе монокультур, выделенных из природных штаммов в тех или иных регионах, следует подходить осторожно. Известно, что в разложении нефти принимает участие целый микробиоценоз с характерной структурой трофических связей и энергетического обмена, участвующий в разложении углеводородов на разнь этапах специализированными эколого-трофическими группами (Ис-майлов, 1988). Поэтому внедрение монокультуры может привести только к кажущемуся эффекту. Кроме того, подавление ею местного микробиоценоза может негативно сказаться на всей почвенной экосистеме и нанести ей больший вред, чем нефтяное загрязнение. Микробиологические препараты эффективно работают, как правило, в условиях достаточного увлажнения в сочетании с агротехническими приемами (Дядечко и др., 1990). Но эти же приемы стимулируют развитие находящихся в почвах тех же штаммов в сочетании со всем микробиоценозом, что ускоряет естественный процесс самоочищения.

Методы рекультивации, основанные на интенсификации процессов самоочищения. Приемы рекультивации, создающие условия для работы подавленных при сильном загрязнении механизмов естественного самоочищения почв, наиболее оптимальны и безопасны для почвенных экосистем. Разработке этой концепции для различных природных зон были посвящены исследования ряда лабораторий (Восстановление нефтезагрязненных 1988).

При оценке последствий нефтяного загрязнения не всегда можно сказать, вернется ли ландшафт к устойчивому состоянию или будет необратимо деградировать. Поэтому на всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения, с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить из главного принципа, не нанести природной среде больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении.

Суть концепции восстановления ландшафтов - максимальная мобилизация их внутренних ресурсов на восстановление своих первоначальных функций. Самовосстановление и рекультивация представляют собой неразрывный биогеохимический процесс. Рекультивация - это продолжение (ускорение) процесса самоочищения, использующее природные резервы - климатические, ландшафтно-геохимические и микробиологические.

Самоочищение и самовосстановление почвенных экосистем, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, это стадийный биогеохимический процесс трансформации загрязняющих веществ, сопряженный со стадийным процессом восстановления биоценоза. Для разных природных зон длительность отдельных стадий этих процессов различна, что связано в основном с почвенноклиматическими условиями. Важную роль играют и состав нефти, наличие сопутствующих солей, начальная концентрация загрязняющих веществ.

Процесс естественного фракционирования и разложения нефти начинается с момента ее поступления на поверхность почвы или сброса в водоемы и водотоки. Закономерности этого процесса во времени были выяснены в общих чертах в ходе многолетнего эксперимента, проводимого на модельных участках в лесотундровой, лесной, лесостепной и субтропической природных зонах. Основные результаты этого эксперимента изложены в предыдущей главе.

Выделяют три наиболее общих этапа трансформации нефти в почвах: 1) физико-химическое и частично микробиологическое разложение алифатических углеводородов; 2) микробиологическое разрушение главным образом низкомолекулярных структур разных классов, новообразование смолистых веществ; 3) трансформация высокомолекулярных соединений: смол, асфальтенов, полициклических углеводородов. Длительность всего процесса трансформации нефти в разных почвенно-климатических зонах различна: от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

В соответствии с этапами биодеградации происходит постепенная регенерация биоценозов. Эти.процессы идут медленно, разными темпами, в разных ярусах экосистем. Значительно медленней, чем микрофлора и растительный покров, формируется сапрофитный комплекс животных. Полной обратимости процесса, Как правило, не наблюдается. Наиболее сильная вспышка микробиологической активности приходится на второй этап биодеградации нефти. При дальнейшем снижении численности всех групп микроорганизмов до контрольных значений численность уг-леводородокисляющих микроорганизмов на многие годы остается аномально высокой по сравнению с контролем.

Как было установлено в опытах с многолетним злаком Костром безостым, восстановление нормальных условий для его произрастания на загрязенной нефтью почве зависит от уровня начального загрязнения. В южнотаежной зоне (Пермское Прикамье) при уровне нагрузки нефти на почву 8 л/м 2 уже через год после одноактного загрязнения (без участия солей) злак мог нормально расти в спонтанно восстанавливающейся экосистеме. При более высоких первоначальных нагрузках (16 и 24 л/м 2) нормальный рост растения не восстанавливался, несмотря на прогрессирующие процессы биодеградации нефти.

Таким образом, механизм самовосстановления экосистемы после нефтяного загрязнения достаточно сложен. Для управления этим механизмом необходимо определить границы метастабиль-ного состояния экосистемы, в которых еще возможно хотя бы частичное самовосстановление, и найти эффективные способы, как вернуть экосистему в эти границы. Решение этой задачи поможет определить оптимальные пути рекультивации загрязенных нефтью почвенных экосистем.

Как указано выше, механические и физические методы не могут обеспечить полное удаление нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс естественного разложения загрязнений в почвах чрезвычайно длителен. Разложение нефти в почве в естественных условиях - процесс биогеохимический, в котором главное и решающее значение имеет функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную минерализацию углеводородов до СОг и воды. Так как углеводородокисляющие микроорганизмы являются постоянными компонентами почвешшх биоценозов, естественно возникло стремление использовать их ка-таболическую активность для восстановления нефтезагрязненных почв. Ускорить очистку почв от нефтяных загрязнений с помощью микроорганизмов возможно в основном двумя способами: 1) активизацией метаболической активности естественной микрофлоры почв путем изменения соответствующих физико-химических условий среды (с этой целью используются хорошо известные агротехнические приемы); 2) внесением специально подобранных активных нефтеокисляющих микроорганизмов в загрязненную почву. Каждый из этих способов характеризуется рядом особенностей, а их практическая реализация часто наталкивается на трудности технического и экологического порядка.

С помощью агротехнических приемов можно ускорить процесс самоочищения нефтезагрязненных почв путем создания оптимальных условий для проявления потенциальной катаболической активности УОМ, входящих в состав естественного микробиоценоза. Распашка загрязненных нефтью территорий рекомендуется спустя некоторое время, в течение которого нефть частично разлагается (Mitchell et al., 1979). Обработка является мощным регулирующим фактором, стимулирующим самоочистку нефтезагрязненных почв. Она положительно влияет на микробиологическую и ферментативную активность, так как способствует улучшению условий жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, которые количественно и по интенсивности метаболизма доминируют в почвах и являются основными деструкторами углеводородов. Рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода в почвенные агрегаты, снижает концентрацию углеводородов в почве в результате улетучивания легких фракций, обеспечивает разрыв поверхностных пор, насыщенных нефтью, но в то же время способствует равномерному распределению компонентов нефти в почве и увеличению активной поверхности. Обработка почвы создает мощный биологически активный слой с улучшенными агрофизическими свойствами. В почве при этом создается оптимальный водный, газовоздушный и тепловой режим, растет численность микроорганизмов и их активность, усиливается активность почвенных ферментов, увеличивается энергия биохимических процессов.

В первые недели и месяцы после загрязнения происходят в основном абиотические процессы изменения нефти в почве. Идет стабилизация потока, частичное рассеяние, понижение концентрации, что дает возможность микроорганизмам адаптироваться, перестроить свою функциональную структуру и начать активную деятельность по окислению углеводородов. В первые месяцы после загрязнения содержание нефти в почве снижается на 40-50%. В дальнейшем это снижение идет очень медленно. Меняются диагностические признаки остаточной нефти, вещество, первоначально почти полностью извлекающееся гексаном, затем преимущественно извлекается хлороформом и другими полярными растворителями.

Первая стадия длится в зависимости от природных условий от нескольких месяцев до полутора лет. Она начинается физикохимическим разрушением нефти, к которому постепенно подключается микробиологический фактор. Прежде всего разрушаются метановые углеводороды (алканы). Скорость процесса зависит от температуры почв Так, в эксперименте за год содержание этой фракции снизилось: в лесотундре на 34%, в средней тайге на 46%, в южной - на 55%. Параллельно снижению доли алканов в остаточной нефти увеличивается относительное содержание смолистых веществ. Вторая стадия деградации длится около 4-5 лет и характеризуется ведущей ролью микробиологических процессов. К началу третьей стадии разрушения нефти в ее составе накапливаются наиболее устойчивые высокомолекулярные соединения и полициклические структуры при абсолютном снижении содержания последних.

Первый этап рекультивации соответствует наиболее токсичной геохимической обстановке, максимальному ингибированию биоценозов. На этом этапе целесообразно проводить подготовительные мероприятия: аэрацию, увлажнение, локализацию загрязнения. Цель этих мероприятий - интенсификация микробиологических процессов, а также фотохимического и физического процессов разложения нефти, снижения ее концентрации в почве. На этом этапе оценивается глубина изменения почвенной экосистемы, направленность ее естественной эволюции. Длительность первого этапа в разных зонах различна, в средней полосе она равна примерно одному году.

На втором этапе на загрязненных участках проводится пробный посев культур с целью оценить остаточную фитотоксичность почв, интенсифицировать процессы биодеградации нефти, улучшить агрофизические сзойства почв. На этом этапе проводится регулирование водного режима и кислотно-щелочных условий почвы, проводятся, в случае необходимости, мероприятия по рассолению. На третьем этапе восстанавливаются естественные растительные биоценозы, создаются культурные фитоценозы, практикуется посев многолетних растений.

Общая длительность процесса рекультивации зависит от почвенно-климатических условий и характера загрязнения. Наиболее быстро этот процесс может быть завершен в степных, лесостепных, субтропических районах. В северных районах он будет продолжаться более длительное время. Ориентировочно весь период рекультивации в разных природных зонах занимает от 2 до 5 лет и более.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о внесении в почву различных мелиорантов, в частности минеральных и органических удобрений, для ускорения процессов разложения нефти. Необходимость таких мероприятий пока экспериментально не доказана.

В работе (McGill, 1977) обсуждается вопрос о конкуренции между микроорганизмами и растениями за азот в нефтезагрязненной почве. Ряд авторов предлагают вносить в почвы азотные и другие минеральные удобрения в сочетании с различными добавками: (известью, поверхностно-активными веществами и т.д.), а также органические удобрения (например, навоз). Внесение этих удобрений и добавок призвано усилить деятельность микроорганизмов и ускорить разложение нефти. Эти мероприятия давали в ряде случаев положительные результаты, в основном в первый год после их применения. При этом не всегда учитывались более отдаленные эффекты - ухудшение состояния почв и растений в последующие годы. Например, опыты, проведенные в Пермском Прикамье, с внесением в загрязненную почву минеральных удобрений и извести показали, что через два года после загрязнения на “удобренной” почве растения развивались не лучше, а местами даже хуже, чем на почве с таким же загрязнением, но не содержащей мелиорантов.

Таким образом, необходимы многолетние исследования с разными типами почв и нефтей, соотнесенные с определенными природными условиями. Пока же можно рекомендовать внесение мелиорантов лишь на третьем, заключительном, этапе рекультивации после тщательного химического исследования почв.

Все эти вопросы трудно решить чисто эмпирическим путем, так как число вариантов опытов оказывается практически бесконечным. Необходимы комплексные фундаментальные исследования в области биогеохимии и экологии загрязненных почв с целью разработки теории процесса и научных рекомендаций на ее основе.

На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы по условиям трансформации и рекультивации нефти в почвах разных природных зон.

Светлые серо-коричневые почвы сухих субтропиков Азербайджана. Условия трансформации углеводородов характеризуются превышением испаряемости над увлажнением, малым горизонтальным водным стоком, повышенной микробиологической и ферментативной активностью почв. Наиболее интенсивные процессы трансформации нефти идут в первые месяцы после загрязнения, затем они замедляются в несколько раз. Через год количество остаточной нефти составляло 30% от первоначального количества, через четыре года - 23%. Примерно 30% нефти, содержащей много тяжелых фракций, минерализуется или испаряется. Остальная часть преобразуется в малорастворимые продукты метаболизма, которые остаются в гумусовом горизонте почв, мешая восстановлению их плодородия. Наиболее эффективный способ рекультивации - усиление функциональной активности микроорганизмов путем увлажнения, аэрации, внесения ферментов, фитомелиорации.

Подзолисто-желтоземные и иловато-глеевые почвы влажных субтропиков. Самоочищение почв от нефти происходит в условиях интенсивного поверхностного водного стока, высокой микробиологической активности почв. Естественное очищение и восстановление растительности происходит в течение нескольких месяцев.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы лесо-таежной области Западной Сибири и Приуралья. Самоочищение почв и трансформация нефти проходят в условиях повышенного увлажнения, что способствует горизонтальному и вертикальному рассеиванию нефти в первый период после загрязнения. За счет водного рассеяния в течение первого года с территории загрязнения может быть удалено и перераспределиться в окружающем пространстве до 70% внесенной нефти. Микробиологическая и ферментативная активность почв ниже, чем в южных районах. В течение года в продукты микробиологического метаболизма превращается примерно 10-15% первоначально внесенной нефти. Наиболее эффективные способы защиты и рекультивации - предотвращение разлива нефти с помощью искусственных и естественных сорбентов, естественное выветривание на первой стадии с последующей фитомелиорацией. Ллительность восстановления почв не менее 4-5 лет.

Тундрово-глеевые почвы лесотундровой области. Процессы биодеградации нефти идут с очень малой скоростью. Самоочищение почв происходит в основном за счет механического рассеяния. Эффективные способы рекультивации неясны.