С какой целью чичиков копит деньги. Образ Чичикова в поэме «Мертвые души»: описание внешности и характера с цитатами. Что такое Ревизские сказки

Эта история, в его глазах, много объясняет в характере героя, ко многому заставляет относиться снисходительнее . Вот почему обстоятельно рассказывает он о . Беспросветно, безотрадно было это детство: бедность, отсутствие любви и ласки, безнравственность черствого, нелюбящего отца, грязь внешняя и внутренняя, – вот, та обстановка, в которой он вырос, никем не любимый, никому не нужный. Но судьба наделила Чичикова железной энергией и стремлением устроить свою жизнь «порядочнее», чем отец-неудачник, нечистоплотный и в нравственном, и в физическом смысле. Эта «неудовлетворенность действительностью» окрылила энергию маленького Чичикова. Из ранних столкновений с нищетой и голодом, из жалоб отца на безденежье, из наставления его: «копить деньгу», так как только на одну «деньгу» в жизни и можно положиться, – вынес мальчик убеждение, что деньги – основа земного счастья. Оттого благополучием жизни стало представляться герою «Мертвых душ» то, что можно достать деньгами – сытая, роскошная жизнь, комфорт... И вот Чичиков начал «изобретать» и «приобретать»: грош за грошом копил он деньги, изворачиваясь всячески в обществе товарищей, обнаруживая настойчивость необыкновенную. Еще в школе стал он «делать карьеру», подделываясь под вкусы учителя. Еще на школьной скамье развил он в себе талант всматриваться в человеческие слабости, умело играть на них, медленно и упорно. Умение подладиться под человека помогло главному персонажу «Мертвых душ» на службе, но оно же развило в Чичикове стремление разбирать «нужных» людей от «ненужных». Вот почему он холодно отнесся к печальной участи своего бывшего учителя, вот почему он никаких чувств благодарности не питал к старому откупщику, который помог ему получить место. Чувство благодарности убыточно – оно требует «от чего-то» отказаться, «чем-то» поступиться, а это не входило в расчеты «приобретателя» Чичикова. Деньги, как единственная и главная цель жизни, – цель нечистая, и пути к ней нечисты, и Чичиков пошел к этой цели дорогой мошенничеств и обманов, не падая духом, борясь с неудачами... Между тем, выйдя на широкий простор жизни, он расширил и углубил свой идеал. Картина сытой, роскошной жизни сменилась другой, – он стал мечтать о спокойной, чистой семейной жизни, в обществе жены и детей. Тепло и уютно было ему, когда он отдавался этой мечте. Герой «Мертвых душ» рисовал себе в уме дом, где царит полное довольство, где он – примерный муж, уважаемый отец и почтенный гражданин родной земли. Чичикову казалось, что когда сбудутся его мечты, он забудет все прошлое, – свое грязное, безотрадное и голодное детство и тернистую дорогу, обозначенную мошенничествами и плутовством. Ему казалось, что он бросит тогда плутовство, «исправится» и оставит «честное имя» своим детям. Если раньше, плутуя, он оправдывал себя сознанием, что «все так делают», теперь прибавилось новое оправдание: «цель оправдывает средства».

Идеалы Чичикова стали шире, но пути к ним оставались грязными, и он грязнился все больше и больше. И, в конце концов, ему самому пришлось сознаться, что «плутоватость» сделалась его привычкой, его второй натурой. «Нет больше отвращения от порока! – жалуется он во второй части «Мертвых душ» Муразову. – Огрубела натура; нет любви к добру, нет такой охоты подвизаться для добра, какова есть для получения имущества!» Несколько раз удавалось Чичикову воздвигнуть шаткое здание своего благополучия на мошеннических проделках всякого рода; несколько раз был он близок к осуществлению своих идеалов, – и всякий раз все рушилось, приходилось все строить сначала.

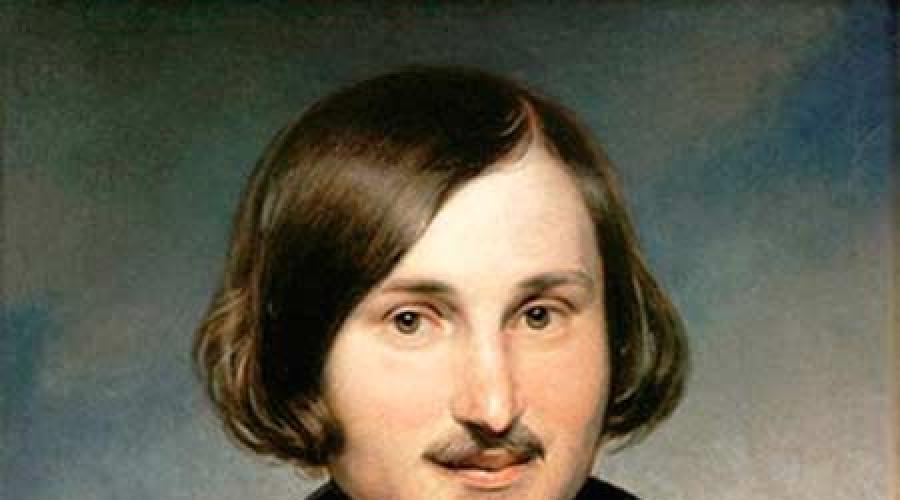

Чичиков - главный герой «Мертвых душ» Гоголя

Сила воли и ум Чичикова

Главный персонаж «Мертвых душ» отличается немалой силой воли. «Назначение ваше – быть великим человеком», – говорит ему Муразов, упрекая его за то, что великая сила его души, его энергия, была всегда направлена к нечистой цели. Об энергии Чичикова не раз говорит в «Мертвых душах» и Гоголь , хотя бы, рассказывая его многотрудную «одиссею», когда сызнова приходилось устраивать свою жизнь. Кроме силы воли, Чичиков наделен большим умом, не только практическим, – сметкой, изобретательностью, лукавством и изворотливостью, но и тем созерцательным, «философским» умом, который ставит его выше всех других героев поэмы. Недаром Гоголь вкладывает в его голову глубокие размышления о судьбе русского человека (чтение списка купленных мужиков). Кроме того, Чичиков здраво рассуждает о пошлости жизни прокурора, о том воспитании, которое в России портит девушку. Недаром он понимает не только человеческие слабости, но и достоинства, недаром, сталкиваясь с честными людьми (генерал-губернатор, Муразов), он оказывается способным, именно в момент своего унижения, нравственно подниматься. Не только плутом изворотливым и лукавым рисуется он в их обществе, а павшим человеком, который понимает глубину и позор своего падения. «За ум он не уважал еще ни одного человека», – говорит Гоголь, пока судьба не свела его с Костанжогло, Муразовым и др. Не уважал потому, что сам был умнее всех, кого встречал прежде.

В практическом герое-плуте «Мертвых душ» Гоголь отметил еще одну характерную черту – наклонность к поэзии, к мечтательности. Минутное увлечение Чичикова барышней, встреченной в пути, чистое увлечение губернаторской дочкой, его настроение в доме Платоновых, наслаждение вечером в имении Петуха, весной – в деревне Тентетникова, сами мечты его о тихом благообразном семейном счастье полны действительной поэзии...

Вместе с тем Чичиков очень высокого мнения о себе: он уважает себя за свою энергию, за свой ум, за свое умение жить. Он любит себя за свои «чистые мечты», которым ревностно служит; он любит себя за свое благообразие, за свой нарядный костюм, за свои благородные манеры, – словом, за то, что, выйдя из грязной норы, из грязного общества отца, – он сумел сделаться, по его мнению, «порядочным человеком».

Чичиков в обществе

Образ Чичикова у Гоголя сразу пошлеет, когда он попадает в общество пошляков. Это происходит потому, что он всегда подлаживается под тех людей, с которыми имеет дело: он даже говорит и ведет себя иначе в обществе Манилова , Собакевича и Коробочки . С первым Чичиков сентиментальничает, мечтает, втирается в его чувствительное сердце; со вторым он деловит, и на недоверие хозяина отвечает таким же недоверием (сцена с деньгами и распиской); на безобидную глупую Коробочку он кричит, сулит ей «чёрта». Когда Чичиков оказывается в «обществе», он подделывается под «тон» этого общества, усваивает те манеры, которые здесь считаются «приличными», – и потому для толпы он всегда будет «приличным», «благонамеренным», «приятным»... Он не пойдёт, как Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова , против целой Москвы, – политика Молчалина ему удобнее и легче.

Чичиков понимает людей и умеет производить впечатление выгодное, – во второй части «Мертвых душ» он очаровывает даже умного Костанжогло, недоверчивого брата Платонова располагает в свою пользу. Кроме того он осторожен, – даже в подвыпитии он умеет удержать свой язык от излишней болтливости: осторожности, очевидно, научила его жизнь. Впрочем, иногда Чичиков ошибается: так ошибся он в Ноздреве, ошибся и с Коробочкой. Но эта ошибка объясняется тем, что и у этих двух действующих лиц «Мертвых душ» такие своеобразные характеры, которых сразу даже Чичиков не постиг.

Сложность и противоречивость натуры Чичикова

Страсть к «приобретению» наложила на главного героя «Мертвых душ» некоторую печать «мелочности» – он собирает в свою шкатулку даже старые афиши, – черта, достойная Плюшкина . Устройство его шкатулки, с ящичками и секретными отделениями, напоминает комод Коробочки, с его мешочками для гривенников, двугривенных. В школе Чичиков копил деньги по методу Коробочки. Мелочность Чичикова выражается и в его любопытстве: он всегда выспрашивает половых, слуг, собирает всевозможные сведения «на всякий случай», – так, как Плюшкин собирал разные предметы в своем кабинете.

Не без иронии, вскользь отмечает Гоголь в «Мертвых душах» еще одну черту Чичикова – его «сострадательность», – он всегда подавал нищим гроши. Но сострадательность эта «грошовая», – она далека до способности самопожертвования, отречения от каких-нибудь благ в пользу ближнего. У Чичикова вообще нет любви к ближнему. Он не возвысился дальше идеалов любви семейной, по существу своему, все-таки эгоистических.

Если Гоголь, действительно, хотел на Чичикове показать возрождение порочного человека к добру, то надо сознаться, выбор героя «Мертвых душ» сделан был им удачно. Сложная натура Чичикова богата самыми разнообразными качествами. Изумительная энергия его сочеталась с умом, здравым смыслом, лукавством, большою гибкостью и неутомимостью.

Но, кроме всего этого, Гоголь отметил в нем «человека-изобретателя», способного выдумать нечто «новое», сказать обществу, погрязшему в косности, свое новое, хотя и преступное слово. У Чичикова нет косности, – его ум свободен и фантазия крылата. Но все это качества, так сказать, «нейтральные», – они могут быть равно направлены на зло и добро. Но Гоголь подчеркнул в душе этого героя «Мертвых душ» наличие сознательности, – Чичиков знает, что совершает зло, но утешает себя мыслью, что «делание зла» в его жизни – лишь «переходный момент». В этом умении отличить «добро» и «зло» – кроется источник возрождения Чичикова. Оно тем для него легче, что, в сущности, жизненные идеалы («чистое семейное счастье») его были если не особенно высоки, то, все же, безупречны. К тому же в душе его есть мягкие элементы поэзии и мечтательности. Вероятно, на всех этих положительных качествах Чичикова Гоголь желал в дальнейшем развитии действия «Мертвых душ» построить его возрождение.

История Плюшкина, Тентетникова во второй части «Мертвых душ», история жизни русских мужиков (см. чтение Чичиковым списка имен купленных им крестьян). В уста Муразова он вкладывает объяснение, почему интересна история человека. Строгому генерал-губернатору Муразов говорит: «...Если не примешь во внимание и прежнюю жизнь человека, если не расспросишь обо всем хладнокровно, а накричишь с первого раза, напугаешь только его, – да и признания настоящего не добьешься; а как с участием его расспросишь, как брат брата, – сам-с все и выскажет... Затруднительны положенья человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что кажется кругом виноват человек... а как войдешь, – даже и не он... Такое гуманное отношение к каждому человеку рекомендует Гоголь в письме к «занимающему важное место» («Выбранные места из переписки с друзьями »). Отсутствие этого гуманного внимания осудил он в «) дочитывали старые романы, – очевидно, очень приятное. Людей более образованных, Тентетникова, Платонова, оно только изумило. Впрочем, в разговоре с Муразовым Чичиков не прибегает к помощи этого «поэтического» стиля, который так расположил в его пользу Манилова и губернских дам.

Образ Чичикова - так называемого "сквозного героя" - самый сложный и многоплановый в поэме. Прежде всего, Чичиков выделяется на общем фоне деятельностью, активностью. Это фигура предпринимателя - новая в русской литературе.

Композиционно этот образ строится так, что сначала, познакомившись с ним, составив о нем свое мнение, мы получаем возможность узнать, как формировался его характер. Эту композиционную особенность поэмы и ее значение очень точно комментирует Ю.В. Манн: "Хотя мы с самого начала понимаем, что являемся свидетелями аферы, но в чем состоит ее конкретная цель и механизм, становится полностью" ясным лишь в последней главе. Из этой же главы становится ясной и другая, не объявленная вначале, но не менее важная "тайна": какие биографические, личные причины подвели Чичикова к этой афере. История дела оборачивается историей характера".

Образ Чичикова нарочито усложнен: в нем то и дело проявляются черты, казалось бы, ему чуждые. Авторские размышления зачастую оказываются не только авторскими, но и чичиковскими, как, например, о балах, о Собакевиче, о губернаторской дочке... В Чичикове наиболее сильно явлена непредсказуемость и неисчерпаемость живой души - пусть и не Бог весть какой богатой, пусть и скудеющей, но живой.

Одиннадцатая глава посвящена истории души Чичикова. Начинается его жизнеописание с момента рождения, когда жизнь сразу глянула на появившегося на свет человека "кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве!" И далее кратко описана бедная материальная и нищая духовно жизнь мальчика, обреченного повторить незаметный, бессмысленный путь отца и кануть в безвестность. Не от этой ли ущербности яростный протест Чичикова, его желание во что бы то ни стало составить материальное благополучие своих будущих детей, чтоб не презирали они отца, чтоб вспоминали его с благодарностью?!

Единственное, что мог дать Павлуше его отец, - полтина меди и наставление, поднесенное как духовный завет: "Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, что побогаче, а больше всего береги и копи копейку: это вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь, все прошибешь на свете копейкой".

Вот так - коротко и ясно. И что-то ведь напоминают нам рассуждения Чичикова-старшего? Ну конечно! - Молчалина:

Мне завещал отец:

Во-первых, угождать всем людям без изъятья -

Хозяину, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,

Щвейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.

Так же, как Молчалин, Чичиков активно добивается материального благополучия, стремясь понравиться всем начальникам "умеренностью и аккуратностью". А как откликаются на эти таланты "начальники"! Вспомните, например, учителя Павлуши: "Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков..."

Но при всей близости "молчалинскому" типу, Чичиков гораздо глубже и сложнее своего предшественника: "Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку - пошло впрок".

Особенность Молчалина в том, что он напрочь лишен нравственных принципов. Гоголь углубляет анализ "молчалинского типа". Чичиков не беспринципен, по-своему способен к сочувствию, по-своему переживает, что торжествуют глупость и несправедливость. Но основа трагизма и, одновременно, комизма этого образа в том, что все человеческие чувства Чичикова существуют постольку поскольку, а смысл жизни он видит в приобретении, в накопительстве. Это еще не плюшкинская мания обогащения ради обогащения. Для Чичикова деньги - средство, а не цель. Он хочет благополучия, достойной свободной жизни. Но в этом-то и состоит ловушка: при нравственной неразборчивости деньги очень скоро обращаются в самоцель, и человек лишь обманывает себя, считая их средством. Их никогда не будет хватать, надо накопить еще и еще - это прямой путь к Плюшкину...

Приведем еще одно суждение о главном герое поэмы, в котором, как нам кажется, глубоко раскрыта природа чичиковского феномена. Это размышления В. Набокова из его эссе "Николай Гоголь" (Новый мир. 1987. № 4.)

""Мертвые души" снабжают внимательного читателя набором раздувшихся мертвых душ, принадлежавших пошлякам и пошлячкам и описанных с чисто гоголевским смаком и богатством жутковатых подробностей, которые поднимают это произведение до уровня гигантской эпической поэмы,- недаром Гоголь дал "Мертвым душам" такой меткий подзаголовок. В пошлости есть какой-то лоск, какая-то пухлость, и ее глянец, ее плавные очертания привлекали Гоголя как художника. Колоссальный шарообразный пошляк Павел Чичиков, который вытаскивает пальцами фигу из молока, чтобы смягчить глотку, или отплясывает в ночной рубашке, отчего вещи на полках содрогаются в такт этой спартанской жиге (а под конец в экстазе бьет себя по пухлому заду, то есть по своему подлинному лицу, босой розовой пяткой, тем самым словно проталкивая себя в подлинный рай мертвых душ),- эти видения царят над более мелкими пошлостями убогого провинциального быта или маленьких подленьких чиновников. Но пошляк даже такого гигантского калибра, как Чичиков, непременно имеет какой-то изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный ссохшийся дурачок, который лежит, скорчившись, в глубине пропитанного пошлостью вакуума. С самого начала было что-то глупое в идее скупки мертвых душ - душ крепостных, умерших после очередной переписи: помещики продолжали платить за них подушный налог, тем самым наделяя их чем-то вроде абстрактного существования, которое, однако, совершенно конкретно посягало на карман их владельцев и могло быть столь же "конкретно" использовано Чичиковым, покупателем этих фантомов. Мелкая, но довольно противная глупость какое-то время таилась в путанице сложных манипуляций. Пытаясь покупать мертвецов в стране, где 295законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали. Несмотря на безусловную иррациональность Чичикова в безусловно иррациональном мире, дурак в нем виден потому, что он с самого начала совершает промах за промахом. Глупостью было торговать мертвые души у старухи, которая боялась привидений, непростительным безрассудством - предлагать такую сомнительную сделку хвастуну и хаму Ноздреву. <…>Так как вина Чичикова является чисто условной, его судьба вряд ли кого-нибудь заденет за живое. Это лишний раз доказывает, как смехотворно ошибались русские читатели и критики, видевшие в "Мертвых душах" фактическое изображение жизни той поры. Но если подойти к легендарному пошляку Чичикову так, как он того заслуживает, то есть видеть в нем особь, созданную Гоголем, которая движется в особой, гоголевской круговерти, то абстрактное представление о жульнической торговле крепостными наполнится странной реальностью и будет означать много больше того, что мы увидели бы, рассматривая ее в свете социальных условий, царивших в России сто лет назад. Мертвые души, которые он скупает, это не просто перечень имен на листке бумаги. Это мертвые души, наполняющие воздух, в котором живет Гоголь, своим поскрипыванием и трепыханьем, нелепые animuli (душонки (лат.)) Манилова или Коробочки, дам из города NN, бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги. Да и сам Чичиков - всего лишь низко оплачиваемый агент дьявола, адский коммивояжер <…> Пошлость, которую олицетворяет Чичиков,- одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова, эта ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью (как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл в чулане какой-нибудь ротозей),- непременная щель в забрале дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пошлости.

Чичиков с самого начала обречен и катится к своей гибели, чуть-чуть вихляя задом,- походкой, которая только пошлякам и пошлячкам города NN могла показаться упоительно светской. В решающие минуты, когда он разражается одной из своих нравоучительных тирад (с легкой перебивкой в сладкогласной речи - тремоло на словах "возлюбленные братья"), намереваясь утопить свои истинные намерения в высокопарной патоке, он называет себя жалким червем мира сего. Как ни странно, нутро его и правда точит червь, и если чуточку прищуриться, разглядывая его округлости, червя этого можно различить. Вспоминается довоенный европейский плакат, рекламировавший шины; на нем было изображено нечто вроде человеческого существа, целиком составленного из резиновых колец; так и округлый Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телесного цвета червем".

Благополучие Чичиков строит на чужих бедах: оскорбил старого умирающего учителя, обманул повытчика и его дочь, тянет взятки, пользуется казенным, пускается в аферы на таможне... Нам не внушает симпатии учитель, неприятен старик-повытчик, мы понимаем, что государство не обеднело особо от чичиковских таможенных "негоций". Но дело ведь не в этом; важно, что суть его действий одна и та же - обман, предательство, мошенничество. И нельзя ни вообразить Чичикова Робин-Гудом, отбирающим награбленное, ни извинить его действия несимпатичностью жертв. Цель не оправдывает средства - а Чичиков преступает этот основной моральный закон, позволяет себе делать подлости, оправдываясь: "Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался от избытка, брал там, где всякий брал бы..."

Понятно, что это очень удобная философия: она так упрощает жизнь! Ограбил вдову - преступник. А ограбил казну, взял "от избытков", так ты ловкий деловой человек. Чичиков создает себе особую систему нравственных ценностей, противостоящую христианской морали, создает систему самооправданий - все это и есть деградация, путь духовного обнищания, ибо человек постоянно облегчает себе беседу с собственной совестью и в конце концов оправдывает свое преступление. Это путь в пропасть - от него и предостерегает Гоголь.

Живущий сплетнями город считает Чичикова и похитителем губернаторской дочки, и Наполеоном, и антихристом, и капитаном Копейкиным. Это характеризует жизнь города, образ мысли чиновников и их жен. По-своему эти проекции характеризуют и Чичикова. Это мелкий, маленький, пошлый Наполеон, добивающийся своего любыми средствами; это деромантизированный разбойник "вроде Ринальда Ринальдина"; это не Антихрист, а мелкий бес...

Особо надо сказать о проекции образа Чичикова на образ капитана Копейкина. В самом начале мы говорили, что цензура запретила "повесть". Для Гоголя это было страшным ударом: "...признаюсь, уничтожение Копейкина меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать эту прореху, которая видна в моей поэме". И Гоголь решается переработать "повесть". В цензурном варианте Копейкин получает небольшую сумму, чтобы прожить, пока не будет решен вопрос о пособиях. Но среди соблазнов столицы он мигом тратит эти деньги и является требовать новых. Тогда-то его и высылают из Петербурга, и он идет разбойничать. Как видите, Гоголь совершенно снял мотив вынужденного умирать с голода человека: в новый редакции Копейкину деньги нужны не на хлеб насущный: "мне нужно, говорит, съесть и котлетку, бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете". То есть нет прямого обличения, герой оказывается уже чуть ли не нахальным вымогателем. Зачем же Гоголь все же оставил "повесть"?

Прежде всего, обратим внимание на стиль "повести". Она рассказана почтмейстером, а этот герой объясняется своим слогом. И вот в его изложении все приобретает особый вид. Блестяще анализирует этот аспект Ю.В. Манн: "Неуклюже-комичная манера повествования... бросает отблеск и на то, о чем говорится, - на предмет повествования. Не высшая комиссия, а "в некотором роде высшая комиссия". Не правленье, а "правленье, понимаете, эдакое". Разница между вельможей и капитаном Копейкином переведена на денежный счет: "девяносто рублей и нуль!" Сквозь такую-то густую сеть словечек "в некотором роде", "эдакая", "можете представить себе" и т. д. увидена царская столица. И на ее монументальный лик (да и на все, происходящее в "повести") падает какая-то пестрая, колеблющаяся рябь. Заставляя читателя смеяться, Гоголь лишал священного сана царские институты и установления.

Возникает вопрос: разве что-нибудь подобное могло быть в мыслях почтмейстера, рассказчика "повести"? Но в этом-то и дело: его косноязычная манера повествования так наивна, так чистосердечна, что восхищение в ней неотделимо от злой издевки. А раз так, то эта манера способна передать язвительную насмешку самого автора "Мертвых душ".

Этой-то манерой и нейтрализуются, сводятся на нет те изменения в характеристике "начальника" и капитана Копейкина, которые писатель вынужден был внести" (Манн Ю. Смелость изобретения. М., "Детская литература", 1979, с. 110-111).

Итак, "Повесть о капитане Копейкине" вводит в поэму тему столицы и высших кругов власти. Исследователи отмечали, что она является одной из петербургских повестей Гоголя, как бы "вставленной" в "Мертвые души". Это верно, но появляется ощущение чужеродности повести в ткани поэмы. Действительно ли она нужна лишь для "темы Петербурга"? Нет, конечно, не только для этого, хотя сама установка Гоголя - "показать всю Русь" - требовала привлечения этой темы.

И все же повесть главным образом связана с глубинными пластами поэмы.

Посмотрите, как соответствует версия почтмейстера всем прочим версиям: она так же нелепа, как и они. Это нагнетает общую атмосферу безумия, несоответствия всего всему, тотального ослепления и оглупления. И, наконец, самое главное. В повести звучит один из основных мотивов гоголевского творчества: мотив мести, вернее, мотив безнравственности мести.

"Повесть о капитане Копейкине" написана примерно в то же время, что и "Шинель" - одна из важнейших повестей Гоголя, одна из центральных в русской литературе. Вспомните слова Достоевского: "Мы все вышли из гоголевской "Шинели"! Маленький чиновник Акакий Акакиевич урезывает себя во всем, чтобы сшить новую шинель. Для него эта шинель нечто неизмеримо большее, чем просто теплая удобная одежда. Это - символ его человеческого достоинства, его "самостоянья". И в первые же дни на улице шинель с него сняли грабители! Не добившись справедливости, Акакий Акакиевич отчаивается и умирает. И вот на окраине Петербурга появляется страшный призрак, сдергивающий с людей пальто, особенно шинели. О чем эта повесть? Вдумаемся, ведь Акакий Акакиевич мог отомстить именно грабителям, отнявшим у него шинель. Почему же он не ограничивается этим? В том-то и дело - и это одна из основополагающих идей Гоголя,- что мера мести всегда превысит меру нанесенной обиды. В отмщении никогда не торжествует справедливость - месть ослепляет, заставляет видеть врагов во всех окружающих. Протест - тоже пробуждение живой души, мера терпения которой не безгранична. Но протест, толкающий к отмщению, побуждающий к насилию, - это страшный путь пробуждения, ведущий к пропасти, к погибели.

И в первом, и во втором вариантах "Повести о капитане Копейкине" сохраняется главное: власть всегда опаздывает со справедливостью. Защитник отечества (ведь капитан Копейкин герой войны 1812 года) превращается во врага отечества.

Разумеется, Чичиков не капитан Копейкин. Но их сближает то, что Россия не даст своим гражданам стать добродетельными, самосовершенствоваться. Все способности направляются в дурное русло, обращаются во зло в этой стране абсурда, искаженных моральных ценностей, торжествующей глупости и пошлости.

"Повесть о капитане Копейкине" страшна картиной быстрого превращения защитника Руси, проливавшего за нес кровь, в ее супостата. Это - предупреждение Гоголя современникам, призыв очнуться, пробудиться от сонного шествия в пропасть.

Список литературы

Монахова О.П., Малхазова М.В. Русская литература XIX века. Ч.1. - М., 1994.

Набоков В.В. Николай Гоголь // Новый мир. 1987. №4

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.gramma.ru

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

"РЫЦАРЬ КОПЕЙКИ"

Они ради приближения к цели легко разделываются с совестью, человечностью и всем прочим.

"Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца". Так характеризовал Гоголь своего героя. Да полно, действительно ли Чичиков подлец? Что плохого в том, что человек всю жизнь хотел разбогатеть? Но нет, не ошибается мудрый знаток человеческих сердец, великий сатирик. Не честным путем хотел разбогатеть Павел Иванович, не путем обогащения отечества и приращения его промышленности, как Костан-жогло, а путем обмана, хитрости и коварства.

"Не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод". Наружность его говорит об умении приспосабливаться к самым разным обстоятельствам. Всю жизнь Павел Иванович Чичиков копил деньги. Началось это с детства. Он получил хороший завет от отца. "Смотри же, Павлуша,- сказал тот ему, отправляя в училище,- не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам... водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку; эта вещь надежнее всего... Все сделаешь и все прошибешь копейкой".

"рыцарь копейки". Ведь ей он остался верным до конца. Вышедши из училища и предав своего учителя, Чичиков начинает более трудные дела. Он долго ухаживает за некрасивой дочерью своего начальника, делает вид, что собирается на ней жениться. Но когда обрадованный отец помогает мнимому зятю стать мелким начальником, Чичиков ловко обманывает его. Павел Иванович быстро идет в гору. Вот он уже в комиссии, которая собирается строить государственное здание. Но члены этой комиссии занимаются лишь воровством. Не дремлет и Чичиков.

Однако воров накрывают. Все равно наш герой не сдается. Он становится таможенником, ловко разоблачает контрабандистов. А потом новая афера. И она не удалась. Осталось у нашего рыцаря тысяч 10-20 да кое-что из прежней роскоши. Но он упрям: "Плачем горю не пособить, нужно дело делать". И начинает новое гениальное по своей простоте и возможности нажиться за государственный счет дело. Он скупает мертвых крестьян, которые еще числятся по переписи живыми, чтобы заложить их в Опекунский совет. Его стремление к обогащению делает из него опытного психолога.

манеры- все говорит о его неуловимости. Чичиков любит все прелести жизни, мечтает жениться на симпатичной "бабешке",взять приданое тысяч 100-200, зажить на широкую ногу. Но ради достижения цели может долго отказывать себе во многом. Он не Плюшкин и не скупой рыцарь, радующийся своему богатству.

"все прошибить". Гоголь сатирически бичует своего героя- "подлеца", представителя тех хищников, которых немало появилось в 30-е годы прошлого века. Патриархальная Россия уже уходила в прошлое, а на арену стали выходить подобные предприниматели-приобретатели. Это отметил В. Г. Белинский, сказавший, что "Чичиков как приобретатель не меньше, если не больше Печорина,- герой нашего времени." Много чичиковых и в нашей жизни!

1. Образ Копейкина.

2. «Рыаарь копейки».

3. Мертвая копеечная душа.

История души человеческой едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа.

М. Ю. Лермонтов

В теме сочинения заявлена очень интересная проблема. На одном понятийном уровне расположены два образа Копейкина и Чичикова. На протяжении поэмы эти две фигуры взаимодействуют. Образ Копейкина и рассказ о нем возникает тогда, когда пытаются разгадать и понять самого Чичикова. То есть автор именно через новое лицо пытается дать нам ключик к пониманию личности главного героя.

Однако, когда начинается повествование о капитане, оказывается, что они не имеют ничего общего. И герои, которые вспоминают историю о разбойнике, приходят к выводу, что они ошиблись и отвергают какое-либо сходство его с Чичиковым. Зачем же тогда появляется такой эпизод в произведении. Ведь в нем представлены последствия военных действий, о которых в самой поэме не говорится, и внимание на которых не акцентируется. Не стоит забывать и о том, что в первоначальном опубликованном варианте произведения, повесть о капитане Копейкине была опущена по цензурным причинам. В позднейших печатных версиях ее возвращают, так как без нее не понятна была еще одна черта личности Чичикова. Ведь образ капитана Копейкина говорит не только и не столько о несправедливости и невнимательности к героям сражений, но и о том, что, несмотря на прямые отсылки, эта фигура очень ярко характеризует облик главного героя Чичикова.

Большую роль в этом сравнении играет символическая фамилия капитана — Копейкин. Ее можно трактовать в разных вариантах: что за великое сражение 1812 года, в котором потеряны рука и нога, капитан не получил никакой копейки, что ему удалось добиться небольшой подачки, но это всего лишь мелкие крохи по сравнению с тем, в чем он нуждается на самом деле. «Ну, — Копейкин думает, — по крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Ирония героя в этом эпизоде имеет печальные оттенки. При этом его жизнь для окружающих, а особенно для самих начальников и ломаного гроша не стоит, то есть той же самой копейки.

Однако душа в нем далека от такого определения. Он добивается правды не по верхам, используя связи, имеющиеся или завоеванные. Копейкин ищет правды справедливым путем. Но в конечном итоге приходит к ужасному выводу: жизнь человека, и не только калеки, ничего не стоит. Здесь не имеется в виду, что она бесценна, а подразумевается, что ее может затоптать в грязь любой, у кого на это хватает наглости и сил.

Но Копейкин не примиряется с подобным положением дел. Он делает решительный шаг — становится разбойником. «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» И в этом случае его фамилия приобретает новое наполнение. Его вклад в общее дело, вероятно, очень маленькое, как и сама копейка. Но он заставляет общество поразмыслить о дальнейшем развитии событий: «Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты». Как знать, может в следующий раз чиновник задумается перед тем, как отказать не только участнику войны, но и любому просителю. В таком варианте, возможно, кому-то повезет, и он получит то, что ему причитается. И вряд ли он будет знать о том, что человек с интересной и символической фамилией повлиял на его жизнь и смог изменить ее к лучшему. Маленькое и незначительное дело помогло спасти и исправить положение одного человека. И за это, наверное, стоит бороться.

Интересно то, что Копейкин становится главарем банды разбойников. То есть и в этом случае фамилия никому не помешала поставить его на ступень выше остальных участников-грабителей. Он смог заразить своих сторонников тем огнем гнева, который был в его сердце. Копейкин стал открывать правду и глаза тем, кто искал справедливости уже не порога контор, а на лесных тропинках. «Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, — рассказывал почтмейстер, — двух месяцев, как появился в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, сударь мой, не кто другой...».

Так какое же отношение имеет лесной разбойник к Чичикову? Ведь Павел Иванович не стоит на дороге и никого не грабит. Ему помещики сами отдают мертвые души, почти что даром. Так что разбойнические черты, можно сказать, в нем отсутствуют. Однако при всем оправдании он делает немыслимые вещи, которые ни у кого не укладываются к голове: покупает мертвые души. То есть он опускается до покупки мертвых душ. Бежит за самой маленькой копейкой, но ничего не приобретает. Атакой завет ему давал еще сам отец: «Не угощай и не потчевай никого, а веди себя так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку; эта вещь надежнее всего на свете». Но, беря себе в товарищи такого надежного друга, Чичиков не замечает, как в этой денежной погоне он теряет душу. Она становится такой же мертвой, как и те, которые он пытается скупить по дешевке. Павел Иванович теряет свой богатый душевный мир: он становится ничем и никем. Предприятие его проваливается, но оно тянет за собой и своего героя. Заметим, что Копейкин находит в себе силы заняться праведным делом, а вот Чичикову не дано такого уникального шанса. Он закрыт от всех и вся. Его копеечная душа сгорела от копеечной свечи, в данном случае наживы.

В заглавии сочинении Павел Иванович Чичиков прозван «рыцарем копейки». В этом тоже есть определенный смысл. Рыцари поклонялись прекрасной даме, ради нее они совершали свои подвиги, шли на риск. Но ради чего рискует Чичиков? Ради копейки? Ради нее он идет на всякие махинации, ради нее совершает свои подвиги. Такое соотнесение не только обессмысливает его существование, но и показывает его мелочный интерес к жизни. То есть из-за монеты он готов на все. Поэтому она становится его идолом, которому Чичиков поклоняется: «Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить другой».

Но каков кумир таковы и последствия. Он не имеет ни духовной, ни прибыльной значимости. Он просто есть и не наполняет своего рыцаря воодушевлением, способным облагораживать душу. Наоборот, идол губит то, что было у главного героя до того, как он занялся своим предприятием.

Но и у Чичикова, как и разбойника Копейкина, есть свое оправдание. Они оба вынуждены жить по законам общества, в котором они находятся. Так культ денег, затмевающих разум и человеческие чувства, становится мерилом социального положения. Ведь только имея определенное количество душ, Чичиков смог бы выгодно жениться. Ведь только имея много, хоть и мертвых душ, он смог попасть в то общество, в котором оказался, и ответить на вопрос о том, что скажут о нем потомки. Из любой ситуации Чичиков научился извлекать выгоду. При этом не только денежную, но и статусную, которая в будущем помогала бы ему достичь желаемого результата: снова собирать свои копейки. «В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков». Павел Иванович принимает подобные правила игры, поэтому «во все время пребывания в училище был на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках».

Н. В. Гоголь в произведении показывается пагубность мелкой наживы и развращенность того общество, которые формирует подобные светские правила. Коробочка боится прогадать и выносит в свет нелепость, которую никак и никто не может осмыслить. В конце произведения умирает прокурор, став жертвой мошенничества и махинаций. «Зачем ты однако ж, так напугал их? — говорит Ноздрев Чичикову. — Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы... А прокурор с испугу умер...». Это говорит о том, что деньги, даже самая маленькая копейка способна разрушить не только мир человека, но и души. И об этой проблеме писатель начал говорить еще в XIX веке. Но она остается во все времена, так как и современные «рыцари», способны ради копейки пойти на какие угодно жертвы.