Протоколы лечения компрессионного перелома позвоночника. Компрессионный перелом позвоночника. Компрессионный перелом позвоночника у детей

Читайте также

Для определения тактики лечения переломов позвоночника у детейнеобходимовыделить группы стабильных и нестабильных переломов.

Согласно представлениям американского вертебролога F . Denis (1981) о «трехколонной» модели строения позвоночного столба, стабильными переломами следует считатьте, при которыхпозвоночный двигательный сегмент на уровне повреждения способен противодействовать передним аксиальным нагрузкам, противостоять задним силам растяжения и ротационным деформациям.Это возможно лишь при неповрежденных элементах средней и задней колоннпозвоночного столба (Н.А.Корж и др., 2001).

Вместе с этим, при стабильных переломахне исключается макро- и микроповреждения межпозвонковых дисков, сосудистой сети, корешков и оболочек спинного мозга. Этосвязано с особенностями строения сложнейшего анатомо-физиологического комплекса, которым является позвоночный столб, состоящий из отдельныхпозвоночных двигательных сегментов (ПДС).

Среди травм позвоночного столба у растущего организмаособое место занимают стабильные (как правило, компрессионные) переломы тел позвонков иопределяетсяэто прежде всего эластичностью межпозвонковых дисков и прочностью связок.

Заметим, что среди всех травматических повреждений опорно-двигательного аппарата частота стабильных компрессионных переломы позвонков у детейза последнее десятилетие отчетливо возросла.

Это связано:

Сулучшением диагностики;

Со снижением индекса здоровья детского населения (ювенильный остеопороз, дисплазия костной ткани, недостаточное питание детей);

С малоэффективной профилактикой травматизма;

Урбанизацией окружающей среды.

По данным Санкт-Петербургского Восстановительного центра детской ортопедии и травматологии (СПб ВЦДОиТ) «Огонек», где получают этапное неоперативное (консервативное) лечение практически все дети города со стабильными компрессионными переломами позвонков, число таких пациентов за последнее десятилетие увеличилась в 1,4 раза (в 1995 году пролечено275 детей и подростков,а в 2011г -561 пациента).

У таких пациентов перелом одного позвонка встречается лишь в 6% случаев, двух позвонков - уже в 16%, а число больных с травмой трех-пяти позвонков достигает 75%. Шесть и более позвонков наблюдается всего у3% детей. Заставляет задуматься то, что число детей дошкольного возраста, как наиболее опекаемых взрослыми, составляют 7,1% от всего контингента такой категории больных, принимаемых за год в клинику СПб ВЦДОиТ.

Еще статистика свидетельствует, что повреждения тел позвонков в разных отделах позвоночного столба имеет отчетливо разную частоту: в шейном отделе - это 1,6% от числа всех детей с данной травмой, в верхне-грудном - 5,8%, в средне-грудном - 61,7%, в нижне-грудном - 21,5%, а в поясничном - 9,6%.

Опыт нашего Центра, работающий с такими пациентами более 40 лет, позволяет утверждать, что их лечение должно быть своевременным, комплексным, этапным и длительным и тем самымсоответствовать законам хронобиологии поврежденной костной ткани. Только эти принципы в лечениипредотвратяттяжелые осложнения, которыеприсутствуют у пациентов принесвоевременно начатом или недостаточно полном лечении. В мировой и отечественной литературе можно найти сведения, что посттравматические деформации (кифотические, сколиотические), посттравматическийостеохондроз со стойким болевым синдромом наблюдаются у каждого третьего-четвертого ребенка в отдаленный посттравматический период. Еще одной особенностью подобных последствий является то, что они возникают,как правило,в периоды интенсивного роста ребенка и могутпо времени достаточнодлительно дистанцироваться от момента острого периода травмы.

Мысчитаем каждый из принципов лечения важным.

Принцип своевременности лечениядолжен быть обеспечен ранней квалифицированной диагностикой (клинической и инструментальной), ранней госпитализацией в специализированный стационар иранней разгрузкой позвоночника.

Принцип комплексного лечения предусматривает использованиевсех факторов неоперативной терапии, таких как: укладки и ортезы, физиотерапевтическое и медикаментозное терапия, лечебная гимнастика и массаж.

Принцип этапности основан на наличии преемственности между различными уровнями оказания лечебной помощи:

1. травмопункт - первичная клинико-рентгенологическая диагностика →

2. стационар - выявление других возможных травм, в том числе и органов брюшной полости и кардио-респираторного комплекса, поскольку обстоятельства травмы, приведшие к перелому костных позвонков, с большой вероятностью приводят к повреждению и мягкотканных органов →

3. реабилитационный центр - при обязательномсоблюдении длительного постельного режима (мы рекомендуем до 2-х месяцев посттравматического периода) консервативное комплексное патогенетическое лечение, арсенал которогодолженсоотноситься с хроно-пато-морфологией компримированного позвонка →

4. поликлиника - наблюдение за пострадавшим в отдаленный посттравматический период, в ходе которого мы рекомендуем совместную работу травматолога-ортопеда, педиатра, кардиолога и невропатолога, что определяется возможным развитием у таких больных достаточно отсроченной постраматической нефропатии, кардиодистрофии, идиопатической гепатопатии и т.п

Принцип длительного лечения основывается на том, что травмированному позвоночнодвигательному сегменту (ПДС) необходим достаточный период времени, за который при самом благоприятном течении процесса восстановления всех его поврежденных тканей (травмируется не только костная ткань, но и связочный аппарат, межпозвонковые диски, суставные капсулы и др.) наступает полное выздоровление до нормального состояния первоначальной их анатомо-морфологическойструктуры и основных функций ПДС (опорной, рессорной и двигательной).

В С-Петербурге, на практике, после обращения в травмпункт, ребенок госпитализируется в одну из многопрофильных больниц города. Срок его пребывания в стационаре определяется тарифным соглашением со страховыми компаниями (в среднем - 28 дней) и затем он переводятся в Восстановительный центр (ВЦ).

В ВЦпациенты с компрессионными переломами тел позвонков по показаниям проходят дополнительные диагностические обследования, что позволяет уточнитьлокализацию, число травмированных позвонков, выявитьпоследствия контузионныхпоражений других систем и органов. Это достигается с помощью тепловизионной диагностикиспины и конечностей в динамике, ЭКГ, ЭМГ, ЭНМГ, ЭЭГ, биомеханического обследования на тензометрических платформах и др.

Приформировании комплексного лечебного плана мы ориентируется на возраст пациента, уровень и степеньповреждения тел позвонков,а главное - на время, прошедшее со момента травмы (опять привлекаем внимание к хронобиологии костной ткани компримированного позвонка),

Особо отметим, что при проведении диагностических мероприятиях в первый день пребывания ребенка в стационаре ВЦ особое внимание уделяетсясердечно-сосудистой системе, ткани которой (это уже было отмечено выше!) в момент травмы тоже получают контузионное повреждение, однако ихклинические проявления (немотивированныенарушения ритма,нарушения метаболизма миокарда и др.),могут проявляться не в первые сутки после травмы, а позднее - на 3-4-6-ой недели после травмы.

Помимо внимания к поврежденным позвонкам, при комплексном лечении, проводимом в ВЦ, учитывается сопутствующая патология ОДА (дисплазии, гипотрофии, отставание костного возраста, явления остеопении или остеопороза осевого скелета и т.п.).

Ниже приводится примерная схемастандартовв этапной курации детей и подростков с неосложненными компрессионными переломами тел позвонков. Мы выделяем следующие этапыв лечении, основанные на хронобиологии восстановления поврежденной спонгиозной костной тканирастущего организма (самой инертной из всех тканей, формирующих ПДС).

Основой длявыделения этих этапов в леченииявляютсярезультаты исследований, полученныхсотрудникамиНовосибирского НИИТО в экспериментепри изучении репаративного остеогенеза и васкуляризациитела поврежденного («сломанного») позвонка (Цивьян ЯЛ, Рамих ЭФ, Михайловский МВ. 1995г) ирезультаты наших многолетних клинических наблюдений.

I. Периодострой компрессии, некроза и резорбции поврежденной костной ткани

(с первых суток до 25-30-го дня с момента травмы) Этот период в подавляющем большинстве случаев ребенок проводит в стационаре многопрофильной больницы.

Задачей леченияв этот период являетсямаксимальная разгрузка поврежденного отдела позвоночника и создание условий для максимально возможного уменьшенияпостравматических осложнений.

На фоне укладок, направленных на разгрузку вентральных отделов тел позвонков (вытяжение по оси позвоночника на петле за голову либо на лямкахза подмышечные впадины инаваликахпод компримированные отделы позвоночника), проводитсяЛФКпо методике Е.Ф. Древинг и В.В.Гориневской, разработанная для этого периода. Все пациентыполучают по показаниям массаж мышц нижних конечностей, ягодичной области, живота и туловища и физиотерапевтическое лечение, способствующиеснятию болевого синдрома, улучшению кровообращения,ограничению площади поврежденияилечение, направленное наускорениепроцессов резорбции поврежденных тканей (магнитотерапия, УВЧ-терапия, ДДТ терапия. Местно УФО и др).

Метод лечебной гимнастики ифункционального лечениякомпрессионных переломов был детально разработан и применен в1932-1934ггвтравматологической клинике институтанеотложной хирургииим. Н.В.СклифасовскогопрофессоромВ.В. Гориневской испециалистом по лечебной физкультуре институтадоцентомЕ.Ф.Древинг.Многолетний опытприменения этого метода в нашей клинике и адаптированиеего длядетей и подростков,подтверждает его уникальность особенно для лечения растущего организма. Применение этого метода позволяет исключить жесткую иммобилизацию позвоночника и сохранитьмаксимальную подвижность позвоночного столбаи егоспособность к росту и регенерации на протяжении всего периода лечения, а главное, максимально предотвратить осложнения, связанные с длительным периодомрегенерации костной ткани. Весь комплекслечебной гимнастики, включающий статические и динамические упражнения, дыхательную гимнастику разделен на этапы (их четыре) согласновременномупосттравматическому периоду

В первом периоде - занятиялечебной гимнастикой начинаются со 2-3 дня, после того как ребенокосвоится с вынужденным положениемна укладке в кровати. Пациентобучаетсяправильному дыханию,выполняетгимнастические упражнениядля дистальных отделов конечностей. Постепенно комплекс упражненийусложняется ивводятсяупражнения, направленные на укрепление мышечного корсета туловища,а главное на укрепление мышцразгибателей туловища. За счет этоговыполняется главная задачаэтого периода лечения - разгружается травмированный отделпозвоночника. Занятия гимнастикой проводятся 2-3 раза в день, постепенно наращивается длительность и темп.

II. Период интенсивной остеорепарации (с 30-го по 60-й день после травмы и в это время ребенок уже переводится в ВЦ).

Первой составляющей задачей этого этапа являетсяподдержка и стимуляция костеобразовательного процесса, а также восстановление поврежденного связочного аппарата. Второй составляющей задачей этого этапа является подготовка ОДА пострадавшего ребенка к вертикализаци.Каждому пациенту проводитсядополнительная диагностика функций всех систем и органов (сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и др) и разрабатываются индивидуальные планы реабилитации.

В ВЦДОиТ «Огонек»есть все необходимые условия оборудование и квалифицированные специалисты для точного и полного выполнения этих задач.

Для выполнения этих задач на фоне постоянно проведенияЛФК по методу Е.Ф.Древинг и В.В.Гориневской используются патогенетические методики физиотерапевтического лечения: лекарственные электро- и фонофорозы, фото- и лазеротерапия,тепловые процедуры, стимуляции различных групп мышц (магнитноимпульсные и электрические), тренажерная гимнастика с использованием аппаратов с БиологическойОбратной Связью и др.

На этом этапе сохраняется двигательная функцияпозвоночного столбаи закладываются предпосылки для успешного восстановления опорной функции.

III. Период восстановления функциональной структурной зрелоститканей компримированного позвонка (3-10 месяц от момента травмы)Задачей этого периода является восстановитьполностью опорную функцию позвоночного столба.

Частьэтого периодапациентыс компрессионными переломами проводят как правило тоже в условиях восстановительногоцентра и поэтому они имеют возможность получить адекватную двигательную и патогенетическую терапию. Лечебная физкультура (4период по методике Е.Ф.Древинг и В.В.Гориневской) обеспечиваетформирование хорошего мышечного корсета в вертикальном положении, ребенок обучается правильным двигательным стереотипам ходьбы и сидения с исключениемсгибательных движений туловища, обучается правильной ходьбе, самообслуживанию и ношению минимальных тяжестейпри максимальной разгрузке вентральных отделов позвоночника. В этот период в компримированных позвонкахинтенсивно идут процессыостеогенеза, которыеможностимулировать и направлять различными физиотерапевтическими методиками (широкий спектр которых представлен в ВЦ). К концу этого периода структура тела поврежденного позвонка полностью восстанавливается, восстанавливается его механическая прочность. Однако форма тела остается клиновидной и восстановлениеправильной его формы связанои может быть обеспечено толькос успешной функцией ростковых зон тел поврежденных позвонков.Этот процесс (4 период) при всех благоприятных условияхзанимаетпериод от 2-х лет с момента травмы.

IV. Период остаточных деформаций (неполное восстановление формы тела) (с 10 мес до 2-х лет с момента травмы). В этот периодпациенты наблюдаются и лечатся амбулаторно и по показаниям получают курсовое стационарное лечение в условиях восстановительного центра. Это, как правило,пациенты с большим количествомповрежденных позвонков, с тяжелой степенью их компрессии, с замедленным течениемпроцессов остеорепарации, с ослабленным мышечным корсетом, с явлениямиостеопении или остеопароза. В нашем центредля этих больных разработаны комплексывосстановительного лечения, которые обычно дополняют и коррегируютлечение амбулаторногопериода.Есть оригинальные методики физиотерапевтического лечения, которыестимулируют ростковые зоны,предупреждают развитие хондроза дисков и вторичных пространственных патологичесих искривлений позвоночника _ э\ф и СМТ\форезы с гумизолью, гальваногрязелечение, минеральные ванны, магнитотерапия низкочастотными и комбинированними полями и др.)

До 2-х лет с момента травмыпроводится диспансерное наблюдение детейс компрессионными переломами.Через 2 года после травмы - исход компрессионных переломов тел позвонков:

Полное восстановление;

Неполное восстановление;

Постравматический остеохондроз;

Постравматическийсколиоз или кифоз;

Болезнь Кюммеля (травматический спондилит).

При травме поясничных позвонков все сроки ограничения двигательного режима удваиваются: ходьба - через 3 месяца, сидеть - через 6 месяцев.

← + Ctrl + →

Бытовые травмы

Компрессионные переломы позвонков

Позвонки, как и другие костные структуры человеческого организма, в норме имеют значительный запас прочности и могут выдерживать значительные нагрузки. Но иногда при воздействии внешней силы, превышающей прочность позвонка, нарушается целостность его костной структуры (перелом). Переломы позвонков у лиц среднего и молодого возраста чаще возникают при воздействии чересчур значительной внешней силы. Наиболее частыми причинами переломов позвоночника у этой возрастной категории являются: «травма ныряльщика», падение с большой высоты, автомобильные аварии. Если при травме происходит уменьшение высоты тела позвонка, то такой перелом считают компрессионным. Такой тип переломов позвоночника встречается наиболее часто. Достаточно часто костные переломы, в том числе и позвонков, возникают из‑за уменьшения плотности костной ткани. Это заболевание носит название остеопороз и зачастую встречается у пожилых женщин. Так, у 45 % женщин старше 80 лет по крайней мере один раз в жизни, но случался компрессионный перелом позвоночника. Зачастую все эти переломы остаются нераспознанными, однако они могут стать причиной развивающейся деформации позвоночника («старческий горб»), а также частых упорных болей в спине. При остеопорозе для образования перелома позвонка необходимо воздействие очень небольшой силы (например, падение со стула, неловкий прыжок). Также достаточно частой причиной образования компрессионных переломов является метастатическое поражение позвоночника при злокачественных опухолях других органов (метастазы - отсевы раковой опухоли в другие ткани и органы тела). При поражении тела позвонка метастазом опухоли возникает прогрессирующее разрушение тела позвонка, при этом перелом может образовываться при минимальной внешней нагрузке. Для подтверждения диагноза метастатического перелома наиболее достоверной информацией считается проведение радиоизотопного сканирования. Самой частой локализацией компрессионных переломов является нижняя часть грудного отдела позвоночного столба. Зачастую переломам подвергаются 1‑й поясничный позвонок, а также тела 11‑го и 12‑го грудных.

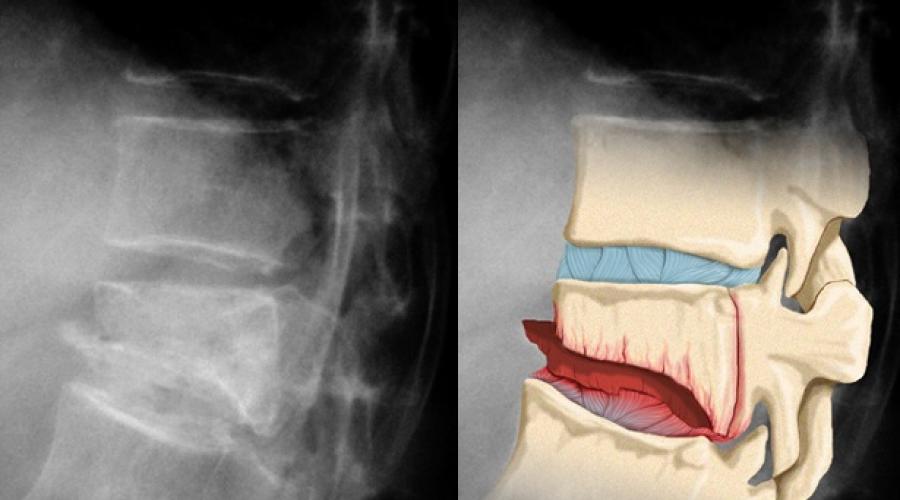

Для лучшего понимания механизмов возникновения компрессионных переломов, а также принципов лечения необходимо изучить основы анатомии позвоночника. Компрессионный перелом образуется за счет воздействия высокого давления на тело позвонка. Очень часто механизм травмы заключается в сочетании сгибательного движения позвоночника вперед с осевой нагрузкой на него. Это приводит к значительному увеличению давления на передние отделы позвоночника - на тела позвонков и межпозвоночные диски. При возникновении компрессионного перелома тело позвонка в передней его части сдавливается, приобретая форму клина. При значительном снижении высоты передних отделов тела позвонка задняя его часть может внедряться в позвоночный канал, что способствует сдавливанию спинного мозга. К счастью, такие значительные переломы встречаются гораздо реже.

Если перелом произошел из‑за действия значительной внешней силы, то в момент травмы пациенты испытывают выраженный болевой синдром в спине. Иногда боль может иррадиировать (отдавать) в верхние или нижние конечности. При повреждении нервных структур возникают онемение и слабость в руках и ногах. Перелом позвонков, патологически уже измененных, возникающий при незначительной травме, может сопровождаться только умеренной болью в спине.

После опроса пациента врач проводит физический осмотр его. На данном этапе диагностического поиска может быть поставлен предварительный диагноз и определен дальнейший план обследования больного. Осуществляется пальпация болезненных областей (шеи, спины), оценка мышечной силы и чувствительности в конечностях, проверка симптомов натяжения нервных корешков, сухожильных рефлексов и других специальных тестов.

Для опровержения или подтверждения диагноза перелома позвонка необходимо проведение рентгенографии позвоночника. Этот вид исследования позволяет визуализировать костные структуры с помощью рентгеновских лучей на дисплее рентгеновского аппарата, на пленке или специальной бумаге. Иногда для более тщательного исследования области перелома, определения повреждений, свидетельствующих о нестабильности позвоночно‑двигательного сегмента, необходимо проведение компьютерной томографии (КТ). При этом исследовании помимо диагностики повреждений костных структур возможно определение изменений и мягких тканей. Изображение в этом случае - это результат цифровой обработки множества рентгеновских снимков, сделанных под всевозможными углами и на разных уровнях с помощью компьютерного томографа в виде серии поперечных срезов человеческого тела. При подозрении на травму нервных структур (нервных корешков, спинного мозга) необходимо проведение магнитно‑резонансной томографии. Это технически новое безболезненное исследование на сегодняшний день является «золотым стандартом» в диагностике повреждение мягких тканей человеческого организма (связок, мышц, нервов, спинного мозга и др.). Принцип работы магнитно‑резонансной томографии заключается в исследовании строения мягких тканей с помощью электромагнитных волн. Этот совершенно безболезненный и безопасный метод обследования на сегодняшний день находит самое широкое применение в нейрохирургической практике и других областях медицины. Для подтверждения диагноза перелома позвонка (позвоночника), а также определения степени сдавления нервных структур находят применение и другие методы исследования организма: радиоизотопное сканирование (вид исследования, при помощи радиоактивных изотопов), миелография (вид исследования направленный на изучение спинного мозга), дискография (вид исследования, который помогает обнаружить изменения в межпозвонковых дисках).

Лечение

Лечение компрессионных переломов позвоночника чаще всего включает в себя соблюдение охранительного режима и использование специальных реклинаторов и корсетных поясов, а также прием анальгетических препаратов. В некоторых случаях может понадобиться также хирургическое вмешательство.

Прием анальгетиков позволяет снизить выраженность болевого синдрома. Но при этом необходимо знать, что обезболивающие средства никак не способствуют заживлению переломов. Значительное улучшение самочувствия, исчезновение болевых ощущений после начала проведения противоболевой терапии не значит, что болезнь излечена. Для консолидации перелома в нормальные сроки нужно соблюдать охранительный режим. В период срастания перелома (10-13 недель) необходимо исключить всякие физические нагрузки, которые так или иначе могут привести к увеличению степени деформации в сломанном теле позвонка. Категорически запрещено поднимать тяжести, делать значительные наклоны и повороты туловища.

Зачастую в течение нескольких недель лечащий доктор может порекомендовать соблюдение постельного режима. Это особенно важно для пациентов преклонного возраста с остеопорозом, у которых срастание перелома происходит не так быстро и легко, как у более молодых людей. В большинстве случаев пациентам необходимо ношение специальных корсетных поясов. Это средство наружной фиксации уменьшает до минимума активные и пассивные движения в травмированном позвоночном сегменте, что помогает консолидации перелома. Корсетные пояса, которые используются при переломах, фиксируют позвоночник в положении гиперэкстензии (переразгибания). Это позволяет снизить давление на переднюю часть травмированного тела позвонка, снизить его коллабирование.

Компрессионные переломы позвонков консолидируются в большинстве случаев приблизительно в течение трех месяцев. Для контроля за процессом срастания сломанного позвонка делают рентгенограмму позвоночника, которая приблизительно выполняется каждый месяц.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение компрессионных переломов позвоночного столба показано при сдавлении нервных структур (спинного мозга, нервных корешков), нестабильности позвоночного столба, а также сильном болевом синдроме. Например, при уменьшении высоты тела позвонка на рентгенограммах более чем на 50 % возникает нестабильность позвоночника, что может привести к компрессии нервных структур. В этом случае операция нужна для предотвращения травмирования нервных корешков и спинного мозга. Существует несколько разновидностей операций, которые проводятся при компрессионных переломах позвоночника. В зависимости от типа перелома позвонка, выраженности сдавливания нервных окончаний доктор может выбрать тот или иной вид операции. Основными принципами хирургической операции при травмах позвоночника являются снятие компрессии нервных структур (если имеются симптомы сдавливания костными структурами спинного мозга или нервных корешков), а также стабилизация (фиксация в физиологически выгодной позиции) поврежденного позвоночного сегмента.

Передний доступ. При компрессии спинного мозга спереди размозженным телом позвонка хирург осуществляет операцию обычно из переднего доступа. При этом разрез производится на переднебоковой поверхности живота или грудной клетки. Затем оголяется тело поврежденного позвонка. Осуществляется удаление костных элементов, сдавливающих костный мозг. После декомпрессии выполняется стабилизация позвоночного столба. Для этого на место удаленного разрушенного тела позвонка закрепляется костный трансплантат. На сегодняшний день широкое применение находят трансплантаты, изготовленные из собственной кости пациента (ауторансплантаты), а также из специальным образом обработанной трупной кости (аллотрансплантаты). Все большую популярность для стабилизации позвоночника завоевывают кейджи - искусственные протезы тел позвонков или дисков. Кейджи производятся из прочных искусственных материалов или титана. Кейдж забивается костной стружкой, которая забирается из гребня тазовой кости, специальной фрезой. Спустя несколько месяцев происходит консолидация трансплантата с телами ниже- и вышележащего позвонков в единую костную структуру (конгломерат). Для фиксирования трансплантата и поврежденного позвоночного сегмента в физиологически правильном положении используются стабилизирующие системы, которые могут состоять из пластинок, перемычек винтов и балок. Компоненты стабилизирующих систем изготавливаются из титана или сплавов (карбида титана) - прочных, инертных (не активных) материалов, не вызывающих реакции отторжения со стороны организма.

Задний доступ. Зачастую стабилизация позвоночника может осуществляться через кожный разрез в области спины (задний доступ). Такая операция задним доступом выполняется чаще всего при отсутствии тыльной передней компрессии спинного мозга участками поврежденного тела позвонка. Внутреннее фиксирование поврежденного позвоночного сегмента в физиологически правильном положении при помощи специальных стабилизирующих систем помогает предотвратить повреждение нервных структур (спинного мозга или корешков), обеспечить раннюю активизацию пациента, помочь оптимальному сращению костных структур. Чаще всего в последние годы в хирургической практике используется транспедикулярная стабилизация позвоночника. При такой технике фиксирующие винты закрепляются через ножки позвонков в теле позвонка. Винты с каждой стороны соединяются прочными балками, которые объединяют позвонки в единый конгломерат. Эти стабилизирующие системы отличаются от других большой прочностью и надежностью, что позволяет осуществлять активизацию пациента уже с первых дней после операции.

← + Ctrl + →

Бытовые травмы

Некоторые виды повреждения позвоночника

Компрессионный перелом — это травма позвоночника, при которой наблюдается нарушение целостности тела позвонка под действием вертикальной осевой силы. При таком повреждении, тело позвонка подвергается травматическому сдавлению: оно имеет трапециевидную форму с вершиной, направленной вперед.

В зависимости от характера воздействия, различают два вида компрессионных переломов:

- Простой компрессионный перелом. Возникает под действием слабой травмирующей силы. Такой перелом, как правило, не содержит костных осколков.

- «Взрывной» компрессионный перелом. Возникает под действием грубой направленной травмирующей силы. Такой перелом, как правило, многооскольчатый, нередко сопровождается повреждением или сдавлением спинного мозга.

Причины возникновения перелома могут быть различными:

- Травмы позвоночника различной этиологии могут привести компрессионному перелому. Довольно часто он возникает в результате падения на ноги. В зависимости от высоты падения может возникнуть простой или взрывной компрессионный перелом.

- Остеопороз костей. При этом компрессионный перелом возникает внезапно, например, во время наклона вперед, или при физической нагрузке. Это довольно распространенная причина перелома. По статистике она встречается у 40% женщин к 80 годам.

- Предрасполагающим фактором являются гормональные нарушения, вызванные повышенным уровнем паратгормона паращитовидных желез (повышает высвобождение кальция из костей, снижая их плотность).

- В редких случаях, к возникновению компрессионного перелома может привести метастазирование раковых опухолей в позвоночник.

Клинические проявления компрессионного перелома

При повреждении позвонков в шейном отделе, больные предъявляют жалобы на острую боль, возникающую при поворотах шеи. Пальпация позвонков и любая осевая нагрузка сопровождаются болезненными ощущениями на уровне повреждения. Иногда наблюдаются повышенная чувствительность из-за сдавления спиномозговых нервов.

При возникновении перелома в поясничном или грудном отделе, возникает острая боль при поворотах туловища, попытке перевернуться, поднять ноги. Поколачивание вдоль остистых отростков позвонков сопровождаются резкой болью. На уровне перелома может пальпироваться угловой кифоз, который обусловлен увеличением передне-заднего размера позвонка и выступанием кзади его остистого отростка. Корешковые расстройства проявляются повышенной или пониженной чувствительностью сегментов, лежащих ниже уровня повреждения.

Для подтверждения диагноза и достоверного выяснения характера перелома проводится рентгенографическое исследования в нескольких проекциях. При этом визуализируется нарушение целостности тела позвонка, его сдавление, уменьшение его относительной высоты, иногда заметны костные отломки. При необходимости, применяется компьютерная томографи

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Большинство случаев компрессионных переломов лечатся консервативно, и он разрешается в течение 7-8 недель. Хирургическая коррекция проводится только в том случае, когда перелом является причиной нарушения проводящей функций спинного мозга.

Консервативное лечение перелома позвоночника направлено на снятие болевого синдрома и предупреждение возникновения подобных травм в будущем. Боль может быть снята с помощью анестезии по Шнеку (проводится в месте локализации боли). Профилактика повторных переломов при остеопорозе заключается в назначении препаратов кальция.

На ранних сроках лечение компрессионного перелома позвоночника заключается в его полной разгрузке. При этом проводится физиологическое исправление углового кифоза, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшей деформации поврежденного позвонка и создаются все условия для успешного срастания перелома.

Для придания позвоночнику необходимого положения, пациента укладывают на ровную твердую поверхность. Головной конец кровати при этом приподнимают вверх на 40-50 см. и фиксируют к нему туловище с помощью лямок. За счет всей массы тела создается скелетное вытяжение, позвоночник удлиняется и распрямляется, принимая естественное положение.

Одновременно со скелетным вытяжением применяют реклинацию (исправление деформации) посредством подкладывания валика под остистые отростки выступающих позвонков. При переломе позвонков в верхнем грудном или шейном отделе, вытяжение осуществляется специальной петлей Глиссона. Лечение компрессионного перелома позвоночника у детей проводят при помощи жесткой фиксации места перелома корсетом.

Вытяжение и реклинация проводятся, как правило, в течение 7-10 недель, при этом проводят и функциональное лечение: с первых дней назначается систематическая гимнастика, сначала легкая, затем постепенно усложняющаяся.

Весь комплекс упражнений направлен на максимально возможное укрепление мышечного аппарата спины и удержание позвоночника в выпрямленном положении.

Если компрессионный перелом является многооскольчатым, нестабильным, то проводится хирургическое лечение. Абсолютным показанием к такому лечению является повреждение или ущемление спинного мозга. Сейчас успешно применяется два малоинвазивных метода хирургической коррекции:

1. Вертебропластика. Под флюороскопическим контролем в место перелома вводится специальный состав (полиметилметакрилат), который фиксирует части позвонка. Такое хирургическое лечение перелома позвоночника приносит немедленное облегчение.

2. Кифопластика. Операция заключается в локальной коррекции положения позвоночника и устранении углового кифоза.

При этом поврежденные позвонки фиксируются с двух сторон специальным составом.

Позвоночный столб человека выполняет множество функций, обеспечивая амортизацию, всевозможные движения туловищем, защиту спинного мозга. Позвонки представляют собой губчатую костную ткань, поэтому при одновременной выраженной осевой нагрузке и положении сгибания позвоночника могут подвергнуться компрессии. При этом позвонок приобретает клиновидную форму со снижением высоты переднего отдела. Возможны компрессионные «взрывные» переломы, когда губчатая костная ткань внутри позвонка разрушается из-за вдавления в его тело пульпозного ядра межпозвоночного диска, эти переломы более тяжелые. Если же пациент страдает , т.е. у него уменьшена костная плотность, компрессия позвонка может случиться при самой незначительной нагрузке. Причем не всегда компрессионный перелом, особенно патологический, выявляется вовремя.

Причины

Компрессионные переломы часто возникают на фоне остеопороза.- Механическое воздействие на позвоночный столб, такое, как падение с высоты на ноги, подъем тяжестей, автомобильные аварии, реже – удар по спине.

- Патологические переломы на фоне , опухолей позвонков. ведет к потере костной массы, кость становится разреженной и не способна выдерживать нагрузки. При постменопаузальном и старческом остеопорозе, как правило, компрессируются несколько позвонков, чаще нижнегрудного и верхнепоясничного отдела.

Классификация

Неосложненные компрессионные переломы подразделяются по степени компрессии:

- 1 степень - снижение высоты тела позвонка меньше, чем наполовину;

- 2 степень - высота его снижена наполовину;

- 3 степень – высота снижена более, чем наполовину.

Осложненный перелом характеризуется травмированием спинномозгового канала. Нарушается стабильность позвоночных сегментов, позвонки подвергаются вывихам или подвывихам, в результате костная ткань травмирует нервные корешки, вдавливается в канал, где проходит спинной мозг.

Признаки

- Боль в спине, обычно интенсивная в момент перелома, далее постоянная, ноющая, усиливающаяся при ходьбе, сидении. Она может отдавать в руку или ногу, в зависимости от локализации перелома. Помимо болей, пациент часто ощущает онемение конечности. Если компрессия позвонка происходит постепенно (при остеопорозе), болевой синдром умеренный, медленно нарастающий.

- Напряжение околопозвоночных мышц в виде болезненных тяжей вдоль позвоночника (так называемый, «симптом вожжей»).

- При множественных переломах может быть шоковое состояние: бледность кожи, потливость. Пациент лежит с приведенными к животу ногами.

- Если перелом осложненный, развиваются параличи, также возможен смертельный исход, если вовремя не принять меры.

Первая помощь

Если есть подозрение на перелом позвонка, пострадавшего желательно оставить на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, не давать ему садиться, вставать. Если все же необходима транспортировка, она должна быть бережной, на щите или жестких носилках, соблюдая ось позвоночного столба. Под травмированный отдел позвоночника нужно подложить мягкий валик. При наличии нежестких носилок пациента следует осторожно положить на живот.

Диагностика

Рентгенография позвоночника позволяет выявить компрессионный перелом.

Рентгенография позвоночника позволяет выявить компрессионный перелом. Очень важно быстро поставить правильный диагноз, потому как квалифицированная врачебная помощь при компрессионном переломе позвоночника должна быть оказана немедленно.

Врач проводит общий и неврологический осмотр пациента, оценивая его состояние, в том числе функцию спинного мозга. Назначается рентгенография заинтересованного отдела позвоночника в двух проекциях. Как дополнительный метод, возможно, будет показана компьютерная томография. Это исследование поможет подробно изучить характер перелома. Оно может быть выполнено совместно с миелографией для определения состояния спинного мозга на уровне сломанного позвонка. При травме нервных структур выполняется магнитно-резонансная томограмма. В плановом порядке всем лицам женского пола старше 50 лет, особенно, если травма низкоэнергетическая, проводится (для определения плотности костной ткани).

Лечение

Тактика зависит от степени компрессии: при первой и второй – консервативная терапия, обязательно в условиях стационара, при третьей – хирургическое лечение. При осложненных переломах лечение также оперативное.

Методы консервативного лечения

- Прежде всего, обезболивание. С этой целью врач назначает противовоспалительные препараты, такие, как мовалис, диклофенак, кетопрофен, аркоксиа, найз и другие. На место перелома лучше положить холод на 10-15 минут, и так еще 4-5 раз каждые 15 минут. При сильном болевом синдроме травматолог выполняет околопозвоночное введение 15-20 мл 0.5% новокаина с каждой стороны от сломанного позвонка.

- Положение на жестком щите с наклоном ножного конца 30 градусов, с валиком под спину в месте перелома. Это необходимо для разгрузки позвонка и снятия осевой нагрузки, которая происходит в вертикальном положении тела. Постельный режим длится обычно в течение одного-двух месяцев после повреждения, в зависимости от локализации перелома. При травме шейного отдела проводится вытяжение подбородочной петлей Глиссона.

- Далее показана фиксация с помощью жесткого гиперэкстензионного корсета (реклинатора). Он поддерживает позвоночный столб в месте перелома в состоянии небольшого разгибания, таким образом, исключается давление на передний отдел сломанного позвонка. Если выполнена транспедикулярная фиксация, пациенту корсет не нужен. Запрещается сидение, длительное вертикальное положение.

- Уже в период постельного режима и ношения корсета врач назначает физиотерапию (магнитолечение, лазеротерапию, электрофорез, УВЧ, электромиостимуляцию) с целью активизации кровообращения, снятия болей, усиления репаративных процессов.

Оперативное лечение

Если компрессия позвонка выражена, нужно восстановить его нормальную высоту. С этой целью проводятся следующие методики:

- Вертебропластика. В тело позвонка вводится специальный костный цемент, таким образом восстанавливается его форма.

- Кифопластика. Хирург проводит коррекцию формы и положения позвонка, фиксируя цементом.

Все вмешательства проводятся малоинвазивно, через небольшие разрезы с помощью прибора эндоскопа, на конце которого находится миниатюрная видеокамера.

При осложненном переломе показана открытая операция. Нейрохирург выполняет декомпрессию, т.е. удаляет фрагменты позвонка, давящие на спинной мозг и нервные корешки, затем проводит фиксацию позвоночного сегмента металлоконструкцией, чтобы обеспечить стабильность. При необходимости он производит заполнение тела позвонка костным цементом.

Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника

Массаж и регулярные занятия ЛФК помогут восстановиться после болезни.

Массаж и регулярные занятия ЛФК помогут восстановиться после болезни. Если перелом был неосложненным, и его лечили консервативно, лечебная физкультура должна начинаться в раннее время после травмы, в первую неделю пациент должен делать дыхательную гимнастику и движения в суставах рук и ног. Дальнейший месяц после травмы упражнения усложняются и направлены на укрепление мышечного корсета спины, мышц конечностей. Пациента учат переворачиваться в постели, он может поочередно поднимать ноги до угла 45 градусов и удерживать их на весу какое-то время. Параллельно показаны физиопроцедуры, массаж конечностей. Когда пациент начинает ходить (через 1-2 месяца после перелома), подключаются более сложные элементы ЛФК: упражнения в положении стоя на коленях, дозированная ходьба, начиная с 15-ти минут. Назначается массаж спины. Через 3,5-4 месяца (после контрольной рентгенограммы позвоночника) можно приступать к непродолжительному нахождению в сидячей позе (по 5-10 минут несколько раз в день с постепенным увеличением длительности), используя разгрузочные круги или специальные подушки, выполнять наклоны тела вперед, упражнения в водной среде. Хороший эффект дает санаторно-курортное лечение. Ориентировочные сроки нетрудоспособности при компрессионных переломах составляют от 4 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести труда. До 2-х лет после травмы противопоказаны ударные нагрузки (бег, прыжки), перенос значительных тяжестей.

После оперативного вмешательства (транспедикулярной фиксации) реабилитация протекает несколько по-другому. Корсет не требуется. ЛФК начинается на 2-3-й день после вмешательства, сначала это упражнения для конечностей, а через 10 дней они направлены уже на укрепление мышц спины (из положений лежа на животе, стоя на коленях). Через месяц комплекс ЛФК усложняется, сроки нетрудоспособности после хирургического лечения сокращаются.

Чем опасен компрессионный перелом. Его последствия

- Посттравматический с протрузиями и грыжами.

- Нестабильность сегмента. Позвоночно-двигательный сегмент состоит из двух позвонков и их суставов, связочного аппарата, межпозвоночного диска между ними. При уменьшении высоты тела позвонка нарушается функция сегмента, позвонки становятся более подвижными по отношению друг к другу, это приводит к быстрому развитию дегенеративных процессов.

- (стойкая деформация позвоночника). Это осложнение развивается чаще после остеопорозных компрессионных переломов грудного отдела. Пациент жалуется на постоянную боль, возможна одышка,

Если во время травмы высота тела позвонка стает меньше, то такой перелом называют компрессионным. Это самый распространенный вид переломов, который иногда тяжело диагностировать. Тем не менее, компрессионный перелом нуждается в лечении и реабилитации пациента.

Компрессионный перелом позвоночника

Компрессионные переломы может возникнуть, как у людей старшего возраста, так и у детей. Существует деление на два типа переломов:

- Простой компрессионный перелом – может произойти вследствие слабого травмирования. Костные осколки отсутствуют.

- Компрессионный перелом, носящий взрывной характер – появляется под действием достаточно грубой силы. Многооскольчатый и может сопровождаться сдавливанием или повреждением спинного мозга.

Главными причинами компрессионных переломов можно назвать следующие:

- Различного рода травмы, такие как падение на ноги. От высоты падения зависит, какого рода травмирование произойдет.

- Остеопороз костей. Перелом происходит, как правило, неожиданно – при физической нагрузке или наклоне вперед.

- Гормональные нарушения – это скорее предрасполагает к перелому из-за значительной потери кальция в костях.

- Метастазы в позвоночнике от раковых опухолей.

Компрессионный перелом наряду с другими травмами позвоночника считается очень опасным заболеванием. Так как во время перелома в позвоночный канал вдавливается тело поврежденного позвонка, а это приводит к компрессии спинного мозга.

Нервные окончания сдавливаются, межпозвоночный диск разрушается, а это провоцирует развитие радикулита и остеохондроза, а также паралич конечностей.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

После тщательного диагностического обследования и установления точного диагноза, лечащий врач составляет план лечения и реабилитации. Весь процесс лечения достаточно длительный и требует самодисциплины и соблюдения режима.

Кроме этого необходим постоянный контроль опытного специалиста . При простом компрессионном переломе позвоночника применяются, как правило, консервативные методы лечения, в то время как при тяжелом переломе может потребоваться хирургическое вмешательство.

Консервативное лечение

Терапия такого рода состоит из комплекса специальных упражнений и обезболивающей терапии.

Самым первым действием при переломе позвоночника пациента обязательно укладывают на твердую постель, которая оснащена необходимым наклоном в верхней части, и полностью исключает любую физическую нагрузку на некоторый период для того, чтобы было достаточно времени для восстановления позвоночника.

Последующие этапы предполагают использование массажа, специального комплекса упражнений и физиотерапевтических процедур при компрессионном переломе.

При компрессионном переломе позвоночника применяют лечебно-физкультурный комплекс упражнений , учитывая при этом время от момента получения перелома, возрастные особенности и характера заболевания.

Укрепить весь мышечный корсет туловища и спины, восстановить естественные изгибы позвоночника и его ось, восстановить гибкость и подвижность позвоночника можно с помощью специальной гимнастики при компрессионных переломах.

Лечебная физкультура при компрессионном переломе позвоночника

- Первые семь дней после получения травмы следует уделить упражнениям для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердца и комплексу упражнений для предотвращения снижения мышечной силы.

- На протяжении следующих полтора-двух месяцев пациент должен выполнять упражнения на укрепление корсета мышц и подготовку к дальнейшему усилению двигательного режима. Как раз на этом этапе нагрузка увеличивается благодаря дополнительным упражнениям, повышению длительности занятий и количества подходов упражнений.

- Следующий период представляет собой некий этап подготовки к вертикальным нагрузкам. Выполняются в большей мере упражнения, которые имеют сопротивление и отягощение.

- На заключительном этапе консервативного лечения с помощью ЛФК предполагается переход к стоячим упражнениям, то есть осуществляется непосредственно вертикальная нагрузка.

Длительность двух последних лечебных периодов для занятий гимнастикой после перелома позвоночника определяется строго в индивидуальном порядке. Все упражнения можно делать и в домашних условиях, но только лишь под контролем специалиста .

Спустя, примерно, полгода занятий работоспособность пациентов, перенесших компрессионный перелом позвоночника, восстанавливается к нормальному состоянию.

Особенности консервативного лечения

За полных три месяца происходит сращивание позвонка, именно поэтому каждый месяц врач обязан провести рентгеновское исследование позвоночника, чтобы не упустить ни одной детали процесса сращивания.

Для наискорейшего сращивания позвонка врачи рекомендуют пациенту находиться в состоянии покоя, при этом ограничить максимально любые двигательные нагрузки. Больному необходимо минимально находится в сидячем и стоячем положении, постараться как можно больше лежать. Категорически воспрещается поднимать тяжести и предпринимать любые действия, которые приводят к нагрузке на позвоночный столб.

Для пациентов старшего возраста (за пятьдесят) рекомендован полный постельный режим по причине медленного сращения костной структуры.

Медикаменты и ортопедический корсет

Медикаментозные препараты используют для снятия болевых ощущений. Такие препараты никак не влияют на скорость восстановления больного позвонка . Зато полноценно может избавить пациента от болевого синдрома, порой достаточно сильного.

Специальные ортопедические корсеты используются при компрессионных переломах позвоночника для закрепления его в стабильном положении, чтобы избежать сдвигов при двигательной активности пациента.

Корсеты такого типа изготавливают в большей степени индивидуально на заказ, так как изделие должно соответствовать форме тела пострадавшего. Только правильный корсет сможет полностью выполнить свою функцию на «отлично». Корсет способен удерживать туловище в необходимом положении, при этом принимая основную нагрузку на себя с позвоночного столба.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство требуется достаточно редко, если компрессионный перелом позвоночника произошел в грудном отделе. Но вот вероятность хирургического вмешательства повышается, если произошла травма позвоночника в поясничном отделе .

Оперативное лечение переломов позвоночника необходимо при сдавливании нервных структур, таких как спинной мозг, нервные окончания, а также нестабильности позвоночника и особо выраженных болевых ощущениях.

Как пример, в результате снижения высоты тела позвонка, превышающей на 50% норму (это заметно на рентгенограммах) – может возникнуть нестабильность позвоночника, а это приведет к связанной с движениями компрессии нервных структур.

В таких ситуациях оперативное вмешательство необходимо для предотвращения повреждения нервных корешков и спинного мозга.

Вертебропластика и кифопластика

Среди наиболее актуальных и новых методов лечения перелома позвоночника выделяют вертебропластику и кифопластику.

С помощью применения кифопластики специалисты восстанавливают нормальную природную высоту позвонка . Во время такой операции доктор вводит специальный баллон в позвонок. Затем баллон подлежит надуванию, тем самым поднимая позвонок в исходное положение. Далее, когда в позвоночнике при помощи баллона сформирована полость, доктор вводит костный цемент непосредственно в нее, тем самым фиксируя в первоначальном положении позвонок.

Вертебропалстика предусматривает собою подобное введение костного цемента в тело травмированного позвонка. Такая процедура предназначена в большей степени для того, чтобы снизить болевой синдром и повысить прочность травмированного позвонка .

Как видим, несмотря на всю серьезность заболевания, методов лечения компрессионного перелома позвоночника достаточно, чтобы не менять своего привычного образа жизни. И даже в тяжелых случаях возможно в наше время достаточно быстро восстановить активную деятельность человека после травмы.

Современная медицина достаточно успешно справляется с лечением переломов позвоночника, именно поэтому необходимо вовремя обращаться за профессиональной помощью специалистов.