Осуществление общего управления изменениями. Осуществление общего управления изменениями Процедура управления изменениями пример

Читайте также

Статья опубликована во втором выпуске под названием “Особенности управления изменениями в России “.

В стремлении повысить результативность проводимых в организациях изменений в рамках стратегических проектов, управления качеством, развития персонала, повышения эффективности и др. выделилось два направления, вызывающие широкую дискуссию. Одни специалисты (Херсей, Бланкхард) считают, что в первую очередь нужно изменить отношение сотрудников, а в следствие этого переменится их поведение. Другие ( , Эйзейнштат, Спектор) утверждают, что попытки преобразовывать организацию путем изменения ценностей и отношения способствуют неудачам, а самый эффективный способ – поместить сотрудников в такие условия (организационный контекст), который способствует перераспределению ролей, появлению новых обязанностей и взаимоотношений.

Проведенный мной анализ проектов изменения в России показывает, что руководители опираются, как на изменение отношения, так и создают условия. Зависит это от многих факторов, из которых особо стоит выделить: культуру организации и привычные способы управления; предмет изменения (что) и какие уровни задействованы; размер организации.

На Западе большую популярность получила методология , признанного специалиста по лидерству. В основе его идеи лежит вовлечение сотрудников в работу по преобразованию компании путем популяризации картины будущего организации. Опыт участия в реформах сверху-вниз и исследование тех преобразований, которые я имел возможность анализировать, показывают, что вероятность положительного результата изменений в российских компаниях чаще оказывается успешной, если руководители делают упор на внедрение условий, формирующих новое поведение. И это не коим образом не отменяет важности лидерских качеств, вовлеченности персонала и т.д.

Систематизируя свой опыт и знания, я определил восемь шагов, на которые опираются руководители при использовании альтернативного подхода. Ниже, после перечисления этапов, чтобы раскрыть суть каждого, я описал ошибки, совершаемые на каждом из них. Сравните их с собственным опытом участия в проектах изменений (кадровой политики, реорганизации, IT-системы, процессного или проектного управления, корпоративной культуры, программ развития и пр.).

1. Уверенно принять обоснованное решение.

Анализ информации из разных источников, нарушая субординацию, с учетом политических отношений в организации на предмет способов достижения цели.

2. Назначить реформаторов. способных принимать непопулярные решения.

Наделение властными полномочиями руководителей, разделяющих цели и способы их достижения, а также способных проводить долгосрочные решения в жизнь организации.

3. Предоставить реформаторам убедительные гарантии

Поддержка реформаторов в их приверженности принятому решению.

4. Сформулировать конкретные требования относительно ближайших шагов

Разработка плана действий, сдвигающих изменения с мертвой точки в желаемом направлении.

5. Вывести из зоны комфорта ключевых в процессе изменений сотрудников

Создание условий для решения нестандартных задач.

6. Транслировать заинтересованность в достижении цели

Проявление интереса руководством к происходящему и контроль промежуточных результатов.

7. Дозировано информировать о реформах с учетом ситуации и поставленных целей

Использование информирования в качестве серьезного инструмента управления переменами.

8. Внедрить ключевые условия, задающие роли и поведение

Формирование обстановки, подталкивающей действовать по-новому.

Ошибка 1: Принятое решение неспособно содействовать достижению целей организации

При управлении сверху-вниз реализуются изменения, решение о которых принимаются на уровне руководства компании. И на этом этапе в основание изменений может быть заложен фундамент, который любые дальнейшие действия уводит от желаемого результата. Наблюдая за процессом выбора, я выделил ошибки, связанные с процессом принятия решения и его содержанием.

Первое, что иногда бросается сразу в глаза – руководитель не углубляется в суть. Интуитивно, опираясь на мнения определенных лиц и бегло изучив вопрос по журналам, принимается решение. Особенно это актуально для компаний, которые не испытывают ограничений в ресурсах для реализации проекта. В этом случае вероятность успеха зависит от “может повезет”, а процесс дальнейшей работы по преобразованию больше напоминает поиск правильного решения, если только сотрудники не саботируют изменение в отсутствие видения пользы от него.

Опытные руководители знают о том, что любые изменения в организации имеют вторичные выгоды, не связанные с предметом изменения. Самая распространенная – это повышение активности персонала. Такая позиция руководителя способствует принятию решения “на авось” – если и не изменится организация, то “согреется”.

Обращу внимание на случай, когда существует единственное решение и только оно анализируется. Вот конкретный пример. Управляющий собственник торговой компании прочитал в журнале о пользе бюджетирования для уменьшения затрат. А далее, подчиненные “копают” в чем суть бюджетирования, и кто может внедрить. Вопрос о том, в чем состоит проблема и какие еще существуют способы ее решения, остается за рамками внимания. Тем самым сужаются возможности для принятия эффективного решения.

Усугубляют ситуацию случаи, когда в основу принятия решения кладутся доводы специалистов, коммерчески связанных с поставщиками услуги. Например, собираются внедрить автоматизированную систему, и дилер одного из разработчиков программного обеспечения выступает ключевым аналитиком в процессе работы над проблемой. Удивительно было бы, если бы он не отстаивал интересы продаваемого продукта.

Мне известны случаи, когда первое лицо выработку решения, разработку стратегии отдает на откуп персоналу. Иногда это происходит в попытках вовлечь сотрудников, иногда от нежелания тратить самому время. Но очень болезненно, когда потом на определенном этапе изменений босс приходит к выводу, что “этот ваш вижин – есть полный иллюжин”.

Наблюдая за успешными изменениями можно выделить следующие основные особенности относительно самого решения.

Решение касательно изменения организации не имеет ценности само по себе, а должно способствовать достижению существующих целей организации. В каждой организации есть декларируемые «хотелки». Важно отличать их от тех, ради которых руководство готово прилагать усилия. Например, когда менеджер твердит о важной роли “плановости”, при этом сам управляет ситуативно.

Должна учитываться реализуемость изменения. С этой целью руководители анализируют мнения разных сторон, политических групп внутри компании. Как показал в своем исследовании Г.Минцберг, получение информации с нарушением субординации, важная особенность успешных менеджеров. Также не стоит забывать, что существует ограничение возможностей и, например, если организация “зайчик” – нет смысла строить стратегию “волка”. В организации всегда есть ростки будущего желаемого состояния и выявить их – значит нащупать эту самую реализуемость.

Когда решения приняты таким образом, что воспринимаются, как бесповоротные – это с самого начала задает темп изменениям и повышает их ценность среди прочих задач. Руководитель, который не осознает, что является частью изменяемой организации и не готов прилагать усилия, обрекает себя и компанию на дополнительные трудности. Первые лица и реформаторы должны понимать, что обратной дороги нет.

Наряду с рациональной составляющей решения важна и эмоциональная. Если уверенная позиция первых лиц и формулировка решения вдохновляют реформаторов – это способствует преодолению многих объективных трудностей на пути преобразования.

Ошибка 2. Руководство изменениями возглавляют конформисты

Первое лицо (или лица, собственники исполняющие управленческие функции) иногда руководство проектом управления возлагают на себя. Но объем задач, стоящих перед ними, или особенности личности не позволяют в полной мере руководить этим проектом. Поэтому рано или поздно встает вопрос о сотрудниках, которые будут отвечать за процесс и результат преобразования. Управление изменениями сверху-вниз накладывает особые требования к менеджерам и, в первую очередь, это способность “плыть” против течения. Поэтому на такую должность находится немного желающих. Это или люди не осознающие, с какими трудностями им предстоит столкнуться, или жаждущие карьерного роста, заработной платы любой ценой, или способные к управлению проектами преобразований.

Организации стремятся к стабильности, а сотрудники, в целом, к комфортному существованию, такой деятельности, которая не нарушала бы их привычные условия работы. Поэтому каждый старается доставлять другим как можно меньше неудобств (что важно для высококонтекстуальной российской культуры). Сложно из такой среды найти сотрудника, который возложит на себя обязанности изменить в организации устоявшиеся отношения. К тому же руководитель проекта изменений сталкивается с тем, что своей деятельностью он в чем-то нарушает привычный ритм работы тех боссов, которые ему доверили управление. Поэтому конформизм руководителей – одна из важных причин низкой вероятности изменений.

В продолжение сказанного можно добавить стремление руководителей поддерживать показатели текущей работы в ущерб задачам по трансформации компании. С одной стороны, организации так хочется провести изменение без проседания в показателях, без конфликтов, вырубить лес, но, чтобы щепки не летели. С другой, многие сотрудники ориентированы на сегодняшние выгоды и испытывают трудности, чтобы отсрочить удовлетворение потребностей.

Ситуацию, которую приходилось не раз наблюдать, это когда на роль реформатора выбирают специалиста в том, что внедряют. Последние же часто стремятся работать в одиночку. Они будут сами рисовать процессы, писать программный код, а вопрос управления людьми окажется на втором, а то и третьем плане.

Реформатор не в состоянии выполнять всю работу сам и поэтому у него есть коллеги. К тому же, преобразование может включать несколько ключевых задач и целесообразно доверить их нескольким реформаторам. С одной стороны, их можно назвать командой, с другой, каждый из участников, обычно, имеет отношения с первыми лицами, что в какой-то степени делает их конкурентами за внимание, ресурсы. Руководству же компании это предоставляет возможность получать объективную картинку о происходящем.

Ошибка 3. Недостаток уверенности реформаторов в том, что организация заинтересована в переменах

Управление изменениями – это не решение инженерной задачи, а скорее проявление воли вопреки. Разные руководители, в зависимости от ситуации и личностных особенностей, управляют преобразованиями по-своему. Некоторые жесткие менеджеры, идущие напролом, а другие мягкие и ненавязчиво ставящие организацию перед фактом новой действительности. Но все они люди, которые испытывают сомнения, иногда не знают, что же дальше делать, бывают чувствуют себя одинокими на пути к цели. Поэтому каждый испытывает необходимость в поддержке. Важным моментом являются гарантии первых лиц в приверженности изменениям.

Наделение реформаторов властными полномочиями указывает на новые приоритеты в организации и предоставляет рычаги управления. Выделение необходимых ресурсов служит явным подтверждением намерения, что втягивает в изменение – если отказаться от них, значит понести убытки. Составление графика финансирования в дальнейшем стимулирует соблюдение обязательств. Некоторые реформаторы оставляют за собой право привлекать экспертов, консультантов.

Был свидетелем того, как опытные реформаторы документально закрепляли совместную с первыми лицами ответственность за результат. Они оговаривали участие каждой из сторон вплоть до времени и частоты встреч по вопросам реформирования, описывали неудобства в связи преобразованиями, которые могут возникнуть у первых лиц и способы их преодоления (например, обучение первого лица использованию результатов внедрения).

Случается, реформаторам приходится исполнять роль “плохого полицейского”, “отбеливая” первых лиц. Для этих целей могут привлекать сторонних специалистов. Например, ту часть реформ, которая связана с сокращением персонала выполняют приглашенные консультанты. Первые лица могут публично не поддерживать методы реформирования, но оказывать поддержку в формировании условий по принципу “царь хороший, а бояре…” Такая, казалось бы, простая манипуляция, служит хорошим громоотводом.

Изменение организации – это, в чем-то, формирование нового образа жизни, в то время, как привычки и обстоятельства настойчиво увлекают в прошлое. Важна поддержка реформаторов не только изнутри организации. Особенно это актуально для случаев, когда возглавляет проект изменений первое лицо. И здесь на помощь приходят профессиональные ассоциации, бизнес-клубы, консультанты, коучи.

Ошибка 4. Топтание на одном месте.

Согласно народной мудрости, самое сложное – начать. Наверняка вы были свидетелем того, как как организации топчутся на месте. И перечень конкретный действий, которые нужно совершать – это те знания, которые являются важным фактором сдвига с мертвой точки. И исследования подтверждают это.

Управление социотехническими системами трудно описать в виде конкретной технологии. Количество ситуаций, в которых оказываются организации, факторов, влияющих на нее, непредсказуемость и неопределенность будущего, способность к самоорганизации и обучаемость таких систем требует разных взглядов, теорий и подходов. Упрощение глубоких научных знаний до перечня реализуемых шагов позволяют руководителю начать движение в заданном направлении. Рассматриваемые 8 шагов призваны стать опорой, придать уверенности и содействовать в анализе процесса преобразований, позволяя избежать основных ошибок.

Преобразования вступают в противоречия с текущей деятельностью компании. Последняя, как укатанная дорога, по которой стремятся все ехать в организации. Бездорожье пугает как руководителей, так и подчиненных. Поэтому, указав конкретные шаги в требуемом направлении, это словно поднять самолет перемен в воздух. Конкретные шаги избавляют от бессмысленных споров, выслушивания объяснений почему это невозможно и бесконечного перечня причин.

В мейнстриме change management предлагают обращать особое внимание тому, чтобы первые шаги приводили к достижимым результатам. Тем самым придавали уверенности коллективу в том, что “верным путем идем, товарищи”. Это важный момент! Но обращу внимание положительное воздействие неудачных ближайших действий – влипание, когда затраченные усилия и ресурсы создают атмосферу необратимости начатых преобразований.

Ошибка 5. Условия работы ключевых сотрудников не меняются.

Большинство задач в процессе изменения не имеют однозначного решения, для них трудно прописать процессы и формализовать деятельность. И выход возможен только в том, чтобы создать условия, при которых перед сотрудниками встанут новые творческие задачи. Основная сложность – решение таковых задач задевает интересы тех, кто их решает.

Чем “взрослее” организация, тем более устоявшиеся в ней отношения. Без очень особой надобности работники стараются не создавать трудности коллегам и сами стремятся находиться в зоне комфорта. Их рабочая обстановка – это личный мирок, посягательства на который стараются избегать или пресекать. Поэтому руководству приходится проявлять изобретательность, чтобы трансформировать организацию, не разрушив ее.

У организаций существует опыт – руководство выработало методы вывода из зоны комфорта, а сотрудники что-то вроде противоядия им. Между ними найден некий баланс. Благодаря ему, организация стремится в зону стабильности. И здесь трудно дать общие рекомендации, кроме того, что обязательно нужно учитывать этот опыт при выработке новых методов.

Некоторые руководители “создают” кризисы для бизнеса. Наблюдения показывает, что в тех случаях, когда выходу из зоны комфорта подвергается вся организация – сотрудники стараются сохранить “мирок”, жертвуя только повышением активности. Поэтому одного такого фактора недостаточно.

Скорее, лучше просто “потревожить” только ключевых для преобразований сотрудников. Как вариант, создают отдельное подразделение экспериментальное. Но, с большой вероятностью, возникнут серьезные трудности с распространением кардинально иного опыта.

Одно можно сказать с уверенностью, вывод из зоны комфорта – это создание таких условий, которых невозможно избежать. Как, если человек меняет место работы или переезжает на новое место жительства. Поэтому наиболее действенный способ – “выбить” из -од сотрудников возможности работать по-старому. Например, при переходе на новую систему автоматического учета, лишить возможности пользоваться старой. Столь радикальные способы редко бывают возможными. Но тем интересней руководить переменами 🙂

Ошибка 6. Формальное проявление заинтересованности руководством.

Привычный образ работы для организации – это ее естественное состояние. И как бы далеко сотрудники не заплывали в море перемен, их притягивает суша стабильности. Поэтому они нуждаются постоянно в силе или магните, который бы способствовал/подталкивал новому состоянию до тех пор, пока преобразования не укоренятся и не станут обычными рутинами. В этом процессе первые лица, как маяк, который указывает направление, вдохновляет и влечет. Изучив влияние центральных групп, Арк Клейнер обратил внимание на то, что сотрудники действуют не столько в соответствии с формализованными правилами, разработанными планами и стратегиями, но и обращают внимание на отношение первых лиц к происходящему. Люди словно стараются угадать желания боссов, присматриваясь к знакам, поведению, отношению руководителей.

В тех случаях, когда руководство организации не уделяет должного внимания процессам преобразования, вероятность положительного результата значительно уменьшается. В тех случаях, когда интерес имеет постоянство, когда руководитель представляет картину происходящих событий, формируя ее не только на основании докладов реформаторов, он не только сигнализирует организации о важности преобразований, но и корректирует работу руководителей проекта изменений.

При привлечении консультантов, у первых лиц возникает запрос не только на консультирование, но они ожидают, что приглашенный специалист в области управления станет некой силой или обстоятельством, которое подталкивает изменяться, прилагать к этому усилия, создает условия, как если бы организация посещала фитнес-центр. В этом случае, благодаря консультанту, у первого лица и компании возникает необходимость “заниматься” изменениями.

Ошибка 7. Бесконтрольное распространение информации.

Одна из причин, по которой люди работают “на дядю” – это стремление жить в условиях стабильности. Поэтому объявление о том, что грядут перемены в организации – это уведомление людей о грядущей неопределенности, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

Многие сотрудники компаний не видят линейной связи между собственной заработной платой и показателями деятельности организации. Это может быть по причине низкой управляемости, но также и обусловлено естественными закономерностями, связанными с размером организации.

И если задача хорошего журналиста сообщать о том, что он видит, то задача реформатора преподносить информацию в определенных количествах и тем категориям сотрудников, которым она предназначена.

В управление проектами изменений критерием любых действий реформаторов выступает цель преобразования. И манипулирование (простите за использования слова, имеющего негативный оттенок) данными ради этого, естественная практика всех организаций. Вопрос здесь не в том – хорошо это или плохо, а в том к какому результату приводит.

Наблюдая за деятельностью успешных реформаторов, можно сказать, что информацию о проблемах изменений они стараются ограничивать в кругу тех лиц, которые способны решить проблему, а значительные успехи доводят до большого количества сотрудников.

Общение с линейными руководителями, выходы “в люди” позволяют реформаторам чувствовать дыхание перемен и определять ту информацию, в которой нуждается коллектив.

Ошибка 8. Сохраняются условия для прошлого состояния организации.

Имея представление о том, как такая система работает, можно выделить небольшое количество ключевых характеристик, влияние на которые по принципу Парето (20/80) имеет большой эффект.

Наглядно действие такого подхода показали криминалисты Уилсон и Келлинг в “теории разбитых окон”:” преступность - это неизбежный результат отсутствия порядка. Если окно разбито и не застеклено, то проходящие мимо решают, что всем наплевать и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разбиты и другие окна, и чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе. Сигнал, призывающий к более серьезным преступлениям» [Малкольм Гладуэлл в книге «Переломный момент»]. Важно то, чтобы такие ключевые особенности системы можно было внедрить в форме жестких условий, которые соблюдаются. Например, усилия по повышению клиентоориентированности кассиров в виде тренингов, мотивационных программ, созданию атмосферы не дадут такого результата, как установка камер видеонаблюдения над кассами.

Сам процесс движения организации к желаемому состоянию (т.е. управление изменениями) тоже имеет основные факторы, которые способствуют эффективному продвижению к цели или тормозят. Обычно организации имеют устоявшиеся правила текущей деятельности, построенные на основании предыдущего успешного опыта. Если их не скорректировать, то времени на проведение изменений у сотрудников не найдется. Такие особенности носят индивидуальный характер в разных организациях, но можно выделить общие требования: постоянство точек контроля не реже раза в две недели; включение в оценку эффективности работы ключевых сотрудников показателей преобразования; делегирование решения задач преобразования только тем, кто ищет способы их решить, а не занимается поиском причин почему не получается; привлечение ключевых специалистов, противящихся изменениям, в качестве критиков; уменьшение процентов на 10 текущей нагрузки, задействованных в реформах руководителей.

Реформатор, насколько бы он не был успешным, остается человеком. Большинство его эффективных идей – это не столько придуманные решение, сколько результат внимательного наблюдения за организацией (в компании есть и ростки желаемого будущего, и присущие ей способы проводить изменения).

Некоторые менеджеры необходимость устанавливать жесткие условия для сотрудников воспринимают, как насилие, которое вызывает сопротивление. Особенно, когда работа связана с творческим поиском. И, если использовать управление с помощью давления и стресса необдуманно, то, как известно, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Проанализируйте, как Бил Гейтс и Стиф Джобс управляли своими инновационными компаниями. Создание условий, которые аккумулируют энергию, стимулируют собранность сотрудников и “выжимают из сотрудников” результаты в срок – для них естественный процесс. Популярные в интернете фотографии офисов Google со свободной планировкой, барами – это тоже условия. Возможно для вашего конкретного бизнеса полезно “разбить пару стекол”.

Процесс организационных преобразований сверху-вниз неизбежно сталкивается с трудностями. Суть в том, чтобы преодолевать их эффективно и своими действиями не порождать дополнительные. Сведение управления изменениями к 8-ми шагам – это большое упрощение. Тем не менее, оно позволяет начинающим реформаторам сформировать представление о предстоящей работе, а опытным – поразмыслить над причинами успехов и неудач.

Такое схематичное представление помогает мне, в качестве наглядного инструмента, в образовательной деятельности и выступает маячками в процессе организационных преобразований. Надеюсь, и вам оно сослужит добрую службу!

На всех этапах проекта в него могут быть внесены изменения. Цель процесса управления изменениями - обеспечение эффективного проведения изменений и минимизация последствий их воздействия на проектную деятельность компании. Поэтому внесение изменений в структуру проектов на всех стадиях их выполнения происходит в соответствии со стандартизованными процедурами.

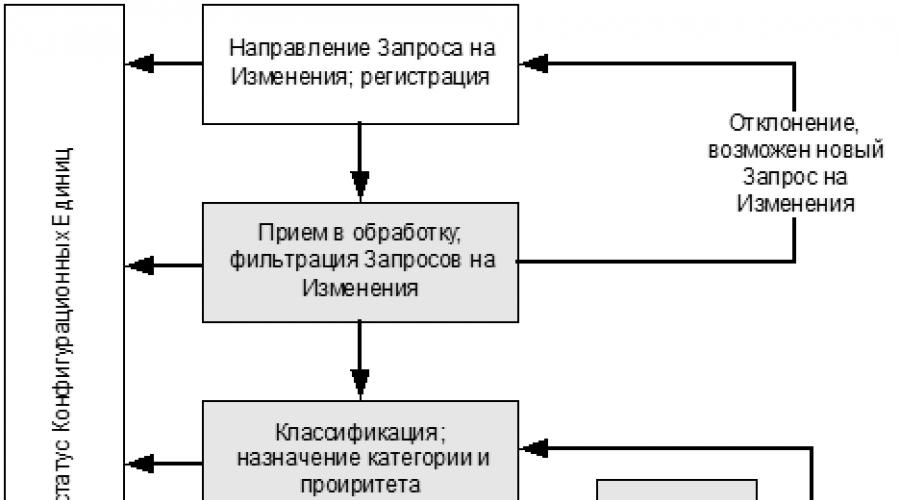

Схема процесса управления изменениями

Общая схема проведения изменений начинается с регистрации запроса на изменения - Request for Change (RFC) . Ему присваивается идентификационный номер, и в дальнейшем осуществляется классификация запроса, то есть фактически определяется сценарий, по которому данный запрос будет обрабатываться. Многие компании считают необходимым следовать одному сценарию процесса для всех изменений.

В общем случае необходимо использовать различные сценарии процесса управления изменениями. Точнее, может быть один сценарий для незначительных изменений с малой степенью риска неучтенных ошибок, а также более совершенные сценарии в случае существенных и масштабных изменений. Например, одна и та же компания может поддерживать сценарии для изменений и с малой, и со средней, и с повышенной степенью риска. Такой подход обеспечит гибкость и своевременность процесса, а также приведет к снижению себестоимости работ по его реализации.

Чтобы сократить срок обработки изменений, типовые (с точки зрения их обработки) выделяются в отдельные группы стандартных изменений, которые обрабатываются по упрощенным сценариям. Необходимо предусмотреть несколько сценариев обработки запроса на изменения в зависимости от их срочности и масштабности, что позволит направлять поток стандартных изменений по наиболее короткому сценарию, тогда как масштабные изменения потребуют всех необходимых согласований и обоснований.

Приоритеты изменений могут быть следующими:

- Низкий - изменение желательно, но его внедрение может быть отложено.

- Обычный - нет срочности, но откладывать нельзя.

- Высокий - изменение необходимо для устранения серьезной ошибки, затрагивающей большое число пользователей.

- Наивысший - необходимо наиболее эффективным образом провести изменение, поскольку оно влияет на бизнес в целом.

Число и описание приоритетов в каждой компании могут быть различными, но на выбор приоритета всегда должны влиять категории изменений с точки зрения их масштабности, например:

- Крупные изменения (реструктуризация головного офиса или внедрение ERP системы).

- Средние изменения (внедрение процесса бюджетирования или системы управления документами).

- Мелкие изменения (внедрение процесса обучения).

- Незначительные изменения (изменение регламентов на основании передачи прав и обязанностей, переезд подразделения).

Часто бывает, что предлагаемые изменения способны повлиять на другие бизнес-процессы, поэтому важно провести их согласование с участием всех заинтересованных лиц. Необходимо определить все процессы, на которые может повлиять воздействие, а также сопоставить возможное изменение и его финансовую рентабельность. Итак, схема утверждения изменения должна включать в себя:

- Финансовое одобрение: анализ затрат/выгод бюджета.

- Техническое одобрение: оценка необходимости, возможности проведения изменения и степени его воздействия.

- Бизнес-одобрение: одобрение пользователями требуемой функциональности приложения и степени воздействия изменения.

Проведение всех действий по согласованию изменений требует знаний и квалификации в различных сферах деятельности, а также высоких полномочий для принятия решения.

Для обеспечения вышеуказанных условий создается группа согласования и подтверждения изменений (Change Advisory Board), которая является неотъемлемой частью всего процесса и включает в себя представителей различных подразделений с обязательным участием руководства финансовых подразделений и руководства компании (за которым остается право окончательного решения).

В небольших компаниях достаточно одной такой группы, в более крупных возможно существование нескольких групп, что позволяет рассмотреть запросы и планы изменений представителями разных служб, что впоследствии снижает вероятности рисков неудачных или невостребованных изменений. Кроме того, группы обеспечивают взаимодействие между IT и бизнес подразделениями для определения их согласованной точки зрения на изменение. Для выполнения этих задач в группы следует включать людей, знакомых с бизнес-процессами предприятия и его информационными системами. После утверждения запроса на изменение или графика будущих изменений (FSC - Forward Schedule of Change) - документа, описывающего порядок изменений и задействованные ресурсы, на специально формируемом совещании проектные группы могут начинать внедрять утвержденные изменения в деятельность компании.

Помимо группы согласования и подтверждения изменений необходимо определить владельца процесса, который должен принимать решение в случае небольших изменений и анализировать успешность в каждом конкретном случае. В крупных организациях возможно разделение полномочий владельца процесса управления изменениями по областям, в которых они проводятся, поскольку для анализа изменений необходимо быть специалистом в той или иной конкретной области. Для сложных систем весьма вероятна профессиональная специализация, и тогда единственным путем к реальной оценке влияния изменений является совместная работа в группах тех специалистов, которые поддерживает систему, с теми, кто ее использует.

При этом основными задачами владельца процесса управления изменениями являются:

- руководство процессом;

- фильтрация и классификация запросов на изменения;

- принятие решений для небольших запросов на изменения;

- взаимодействие с заказчиком изменений;

- планирование изменений;

- координация изменений;

- анализ успешности изменений.

Если попытаться охватить цели данного процесса одной фразой, то прежде всего это обеспечение применения стандартизованных процедур и методов для эффективной и быстрой обработки всех изменений с учетом снижения негативного влияния изменений на бизнес и качество IT-сервиса. Для его описания в графическом виде используются модели описания процессов, в рамках которых отражаются как минимум логика процесса, бизнес-роли, документы и информационные системы.

На основе данных моделей очень просто получить регламент процесса и ролевые инструкции его участников.

Анализ эффективности изменений

Основное преимущество в управлении изменениями как процессом заключается в возможности анализа ключевых показателей результативности (КПР). Любой способ контроля, в том числе и процесс управления изменениями, не может дать абсолютной гарантии отслеживания всех ошибок. Конечно, процесс управления изменениями должен быть внедрен таким образом, чтобы риски сократились до приемлемого уровня, но попытка внедрить процесс с целью полного избавления от рисков приведет к медленному дорогостоящему бюрократизированному процессу, причем ожидаемый результат не может быть гарантирован.

Для обеспечения контроля за эффективностью управления изменениями необходимо анализировать следующие ключевые показатели результативности:

- число проведенных изменений за заданный период, сгруппированных по различным критериям, и в динамике;

- классификация причин изменений;

- число успешных изменений;

- число неудачных изменений с разбивкой по причинам;

- число запросов на изменения (RfC): отклоненных и тренд;

- число рассмотренных и внедренных изменений;

- длина очереди актуальных изменений и ее тренд.

После проведения каждого изменения необходимо оценивать его, отвечая на следующие вопросы:

- Привело ли изменение к достижению намеченной цели?

- Удовлетворены ли пользователи результатом?

- Возникали ли какие-либо побочные эффекты?

- Были ли превышены расчеты по затратам и ресурсам?

Такой анализ статистики процесса управления изменениями нацелен на выявление любых ошибок, которые по той или иной причине были пропущены и привели к неудаче введенных изменений.

Однако при внедрении процесса управления изменениями могут возникать следующие проблемы:

- Неоправданная бюрократизация процесса, что может затягивать процедуру согласования изменений.

- Управление изменениями внедряется без создания базы о существующих бизнес-процессах.

- Не проработаны или невозможны процедуры возврата к предыдущему состоянию.

- Процесс легко обойти (некоторые сотрудники делают это из желания ускорить отдельные мероприятия).

- Процесс подвержен ошибкам, поэтому рекомендуется прибегать к возможным автоматизированным решениям.

Использование процессного подхода, ITIL и, например, референтных моделей ARIS IDS Reference Model позволяет в большинстве случаев избежать вышеобозначенных проблем и разработать эффективный процесс управления изменениями.

Выходы процесса включают:

Обновленный план изменений (Согласованный план изменений FSC);

Моменты инициирования действий (триггеры) в рамках Процессов Управления Конфигурациями и Управления Релизами;

Повестка дня Консультативного комитета CAB, протоколы и принятые решения;

Отчеты по Процессу Управления Изменениями.

Управление Изменениями имеет описанную ниже взаимосвязь с другими процессами.

7.3.1. Управление Инцидентами

Процесс Управления Инцидентами имеет двухстороннюю связь с Процессом Управления Изменениями. С одной стороны, Управление Изменениями обрабатывает направляемые Управлением Инцидентами Запросы на Изменения для разрешения инцидента или запрашиваемые Управлением Проблемами изменения, устраняющие причину инцидента. С другой стороны, несмотря на многочисленные предосторожности, внедрение изменений все же может привести к возникновению инцидентов. Это может быть связано с ошибками проведения изменения или с недостаточной подготовкой пользователей к изменениям. Соответствующий персонал Управления Инцидентами должен быть информирован о проведении изменений, чтобы иметь возможность быстро определить и устранить возникающие инциденты.

7.3.2. Управление Конфигурациями

Управление Изменениями и Управление Конфигурациями являются настолько тесно связанными процессами, что они могут быть эффективно интегрированы между собой – шаг, рекомендованный в библиотеке ITIL.

Изменения регистрируются под контролем Процесса Управления Конфигурациями, анализ воздействия изменений также проводится с участием Процесса Управления Конфигурациями. Управление Конфигурациями определяет зависимость между Конфигурационной Единицей CI (вовлеченной в проводимое изменение) и другими CI, чтобы определить, на какие другие элементы будет воздействовать это изменение.

7.3.3. Управление Проблемами

Взаимосвязь между Процессами Управления Изменениями и Управления Проблемами во многом похожа на такую же связь между Процессами Управления Изменениями и Управления Инцидентами. С одной стороны, изменения часто бывают необходимы для разрешения проблем. С другой стороны, если проведение изменений недостаточно контролируются, они могут привести к новым проблемам.

7.3.4. Управление Релизами

Изменения часто приводят к необходимости разработки и распространения новых приложений или установке технической инфраструктуры. Это осуществляется с помощью Процесса Управления Релизами. Контроль над распространением новых версий осуществляется Процессом Управления Изменениями.

7.3.5. Управление Уровнем Сервиса

Процесс Управления Уровнем Сервиса вовлечен в определение степени воздействия изменений на предоставление услуг и бизнес-процессы. В зависимости от ситуации в Консультативном комитете (CAB) могут участвовать представители Процесса Управления Уровнем Сервиса. Если изменение оказывает значительное воздействие или связано с высоким риском, его внедрение и сроки должны всегда обсуждаться с заказчиком. Управление Изменениями направляет в Управление Уровнем Услуг отчет «Проектируемая доступность услуг» (PSA). В этом отчете Управление Изменениями излагает изменения в имеющихся Соглашениях об Уровне Услуг (SLA) и воздействие Согласованного плана изменений (FSC) на доступность услуг.

7.3.6. Управление Доступностью

Процесс Управления Доступностью инициирует изменения, направленные на повышение доступности услуг и проверяет, привели ли предпринимаемые меры к ожидаемому результату. Управление Доступностью часто привлекается при оценке потенциального воздействия изменений, так как это воздействие может повлиять на доступность услуги.

7.3.7. Управление Мощностями

Руководитель Процесса Управления Мощностями в первую очередь занимается вопросом анализа совокупного эффекта по результатам изменений в течение продолжительного периода времени, например, увеличением времени реакции приложений или потребностью в большей емкости для хранения информации. На основе составленного Плана мощностей Управление Мощностями регулярно предлагает усовершенствования и инициирует изменения в форме Запросов на Изменения (RFC).

7.3.8. Управление Непрерывностью ИТ-услуг

Превентивные мероприятия и планы восстановления, гарантирующие непрерывность услуг, должны постоянно контролироваться, так как изменения инфраструктуры могут сделать эти планы неосуществимыми или избыточными. Процесс Управления Изменениями действует в тесной взаимосвязи с Процессом Управления Непрерывностью ИТ-услуг, чтобы в нем учитывались все изменения, которые могут повлиять на планы восстановления, и предусматривались меры, необходимые для проведения восстановления.

7.3.9. Виды деятельности в рамках Процесса Управления Изменениями

Процесс Управления Изменениями включает в себя следующие виды деятельности для обработки изменений:

Направление Запроса – не включается в виды деятельности по Управлению Изменениями, но поддерживается этим процессом, так как Управление Изменениями отвечает за правильную регистрацию всех изменений.

Прием в обработку – предварительный просмотр (фильтрация) Запросов на Изменения и прием их к дальнейшему рассмотрению.

Классификация – сортировка Запросов на Изменения по категориям и приоритету.

Планирование – объединение изменений, планирование их проведения и планирование необходимых ресурсов.

Координация – координирование компоновки, испытаний и проведения изменений.

Оценка – оценка успешности каждого изменения и составление заключения для будущей деятельности (накопление знаний).

Рис. 7.3. Виды деятельности в рамках Процесса Управления Изменениями

7.4. Виды деятельности

7.4.1. Регистрация

Прежде всего, все Запросы на Изменения (RFC) должны быть зарегистрированы. При подаче Запроса на Изменение для решения проблемы также регистрируется номер известной ошибки.

Что представляет собой Запрос на Изменения (RFC)?

Не каждый Запрос на Модификацию обрабатывается как изменение: некоторые повседневные задания, точно определенные и подчиняющиеся установленным процедурам (стандартизованные), но включающие в себя модификации, могут обрабатываться как Запросы на Обслуживание (например, изменения «категории 0», см. 7.1.1). В результате возникает следующая классификация изменений:

Запросы на Обслуживание (здесь: стандартные изменения) – полностью определенные и утвержденные изменения, регистрируемые, но не оценивающиеся Процессом Управления Изменениями. Эти изменения проводятся в рабочем порядке. (Примечание . Не все Запросы на Обслуживание являются изменениями).

Запросы на Изменения – все другие Запросы на Модификацию инфраструктуры.

Откуда исходят Запросы на Изменения (RFC)?

Запросы на Изменения могут касаться всех аспектов инфраструктуры в пределах сферы действия процессов ITIL. Любой сотрудник, работающий с инфраструктурой, может подать Запрос на Изменения (RFC). Можно определить несколько источников Запросов на Изменения (RFC), например:

Управление Проблемами – предлагает решения для исключения долговременных ошибок с целью стабилизации предоставления услуг.

Заказчики – могут запросить больший, меньший Уровень Сервиса или другие услуги. Эти запросы могут подаваться прямо как Запрос на Изменения или направляться через Управление Уровнем Сервиса (SLM) или через Управление Отношениями с заказчиками ИТ (IT CRM).

Политика компании – тактические и стратегические процессы из области Предоставления услуг (Service Delivery Set) и Указания руководства (Managers Set) могут привести к направлению Запросов на Изменение Услуг. Например, Управление Уровнем Услуг, Управление Доступностью и Управление Мощностями составляют ежегодные планы улучшения услуг, которые позднее могут быть поданы как Запросы на Изменения (RFC).

Законодательство – если возникают ограничения, регламентирующие бизнес-деятельность, или вводятся новые требования по ИТ-безопасности, непрерывности бизнес-процессов и Управлению Лицензиями.

Поставщики – поставщики выпускают новые версии и модификации своих продуктов и сообщают об исправленных ими ошибках. Они могут сообщить, что больше не поддерживают определенные версии или что не могут гарантировать производительность версии (например, из-за «Ошибки тысячелетия» – Millennium bug). Это может дать толчок Процессам Управления Проблемами или Управления Доступностью к подаче Запроса на Изменения (RFC).

Проекты – проект часто вызывает ряд изменений. Руководство проекта должно эффективно согласовывать свои действия с Управлением Изменениями с помощью соответствующих процессов, таких как Управление Уровнем Услуг, Управление Мощностями и т. п.

Любой другой сотрудник ИТ - в принципе, любой сотрудник может подать предложения по улучшению услуг. В особенности, ИТ-персонал может способствовать усовершенствованию процедур по поддержке и предоставлению услуг и обновлению руководств.

Регистрация Запросов на Изменения

Вот примеры информации, которая может включаться в Запросы на Изменения (RFC):

Идентификационный номер Запроса;

Номер проблемы/известной ошибки (если имеется), связанной с Запросом;

Описание и определение соответствующих Конфигурационных Единиц (CI);

Причина изменения, включая обоснование и ожидаемый бизнес-результат;

Текущая и новая версия изменяемой Конфигурационной Единицы;

Имя, адрес и номер телефона лица, направляющего Запрос;

Дата подачи;

Предварительная оценка необходимых ресурсов и времени.

7.4.2. Прием в обработку

После регистрации Запроса на Изменения (RFC) Управление Изменениями делает первичную проверку, нет ли среди них неясных, нелогичных, непрактичных или ненужных Запросов. Такие Запросы отклоняются с объяснением причин. Сотруднику, направившему Запрос, всегда должна быть предоставлена возможность для защиты своего Запроса.

Проведение изменения ведет за собой обновление в базе данных CMDB, например:

Изменение статуса существующей Конфигурационной Единицы;

Изменение взаимосвязи между различными Конфигурационными Единицами;

Новая Конфигурационная Единица или изменение существующей Конфигурационной Единицы;

Новый владелец или другое месторасположение Конфигурационной Единицы.

Если Запрос на Изменения (RFC) принимается в работу, в регистрационную запись изменения включается информация, необходимая для дальнейшей обработки изменения. Позднее к записи добавляется следующая информация:

Назначенный приоритет;

Оценка степени воздействия и требующихся затрат;

Запланированная дата проведения;

План возврата к исходному состоянию;

Требования по поддержке;

План проведения изменения;

Информация о разработчике и сотрудниках, ответственных за проведение изменения;

Фактическая дата и время проведения изменения;

Дата проведения оценки результатов;

Результаты испытания и обнаруженные проблемы;

Причины отклонения Запроса (если необходимо);

Оценка результатов.

7.4.3. Классификация

После приема Запроса на Изменения (RFC) определяются его приоритет и категория.

Приоритет показывает, насколько важным является данный Запрос по сравнению с другими. Это, в свою очередь, определяется его срочностью и степенью воздействия. Если изменение касается исправления известной ошибки, код приоритета уже может быть назначен Управлением Проблемами. Однако Управление Изменениями назначает окончательный код приоритета после рассмотрения других обрабатываемых Запросов.

Управление Изменениями присваивает категорию , исходя из степени воздействия и требуемых ресурсов. Эта классификация определяет дальнейшие процедуры обработки Запроса и обозначает важность изменения.

Определение приоритета

Пример системы кодирования приоритетов:

Низкий приоритет – изменение желательно, но его внедрение может быть отложено до более удобного времени (например, до следующего релиза или планового обслуживания).

Обычный приоритет – нет особой срочности и высокой степени воздействия, но изменение не следует откладывать. На совещании Консультативного комитета (CAB) при выделении ресурсов изменению присваивается обычный приоритет.

Высокий приоритет – изменение касается серьезной ошибки, затрагивающей ряд пользователей, или новой нетипичной ошибки, затрагивающей большую группу пользователей, или связано с другими срочными вопросами. Такому изменению на ближайшем совещании CAB присваивается высокий приоритет.

Наивысший приоритет – Запрос на Изменения (RFC) касается проблемы, серьезно влияющей на важнейший для заказчиков сервис, или касается срочного изменения в ИТ (например, новой функциональности для целей бизнеса), срочного изменения законодательства или быстрых небольших изменений, не терпящих отсрочки . Изменения с таким приоритетом классифицируются как «срочные». Для срочных изменений обычные процедуры не используются, так как необходимые ресурсы предоставляются незамедлительно. Может потребоваться проведение срочного совещания Консультативного комитета (CAB) или Руководящего комитета ИТ . Специально для этих целей в компании должен быть сформирован Комитет по срочным изменениям (CAB/ЕС) с полномочиями для принятия экстренных решений. Все принятые ранее планы могут быть отложены или прерваны.

Эти коды могут быть представлены в цифрах, например: низкий приоритет = 1 / наивысший приоритет = 4.

Категории определяются в рамках Процесса Управления Изменениями, в случае необходимости с участием Консультативного комитета (CAB), который определяет степень воздействия изменения и требования, предъявляемые им к ИТ-организации (в первую очередь, выделение ресурсов). Примеры категорий:

Низкая степень воздействия – изменение, требующее выполнения небольшого объема работ. Руководитель Процесса Управления Изменениями может авторизовать эти изменения без привлечения Консультативного комитета (CAB).

Существенная степень воздействия – изменение, требующее значительных усилий и оказывающее существенное воздействие на ИТ-услуги. Эти изменения обсуждаются на совещании Консультативного комитета (CAB) для определения необходимых усилий (ресурсов и др.) и потенциального воздействия. Перед совещанием членам Консультативного комитета (CAB) и, возможно, специалистам и разработчикам направляется соответствующая документация.

Наивысшая степень воздействия – изменение, требующее значительных усилий. Руководителю Процесса необходимо предварительно получить авторизацию на выполнение изменения от руководства ИТ или Руководящего комитета ИТ, после чего изменение представляется на рассмотрение Консультативного комитета (CAB).

Эти коды могут быть представлены в цифрах, например: низкая степень = 1 / высшая степень = 3.

Большинство изменений относятся к двум первым категориям. В добавление к классификации должны быть также определены группы, участвующие в работе над техническим решением, и услуги, затрагиваемые изменением.

7.4.4. Планирование

В рамках процесса осуществляется планирование изменений на основе графика, называемого Согласованным планом изменений (FSC). План FSC содержит подробную информацию обо всех утвержденных изменениях и их планировании. Члены Консультативного комитета (CAB) дают рекомендации по планированию изменений, так как необходимо учитывать наличие персонала, ресурсов, затраты, различные аспекты задействованных услуг, а также мнение заказчиков. Консультативный комитет (CAB) играет роль консультативного органа. В целом Управление Изменениями имеет делегированные полномочия, т. к. оно действует от лица руководства ИТ. Возможно, что изменения наивысшей категории необходимо утверждать руководством ИТ до их представления Консультативному комитету (CAB). Утверждение изменения имеет несколько аспектов:

Финансовое одобрение – анализ затрат/выгод и выделение бюджета.

Техническое одобрение – оценка необходимости, возможности проведения изменения и его степени воздействия.

Бизнес-одобрение – одобрение пользователями требуемой функциональности приложения и степени воздействия изменения.

Для целей эффективного планирования Управление Изменениями должно взаимодействовать с проектным офисом и другими подразделениями компании, занимающимися разработкой и внедрением изменений. Кроме того, достаточное внимание должно уделяться своевременному осведомлению пользователей о планировании изменений, возможно, в виде рассылки Согласованного плана изменений (FSC).

Политика проведения изменений

Изменения по разным Запросам можно объединять в одном релизе. В этом случае при неудачной реализации будет достаточно одного возврата к исходному состоянию . Такой групповой релиз должен рассматриваться как одно изменение, даже если он содержит в себе несколько изменений. Релизы могут планироваться с учетом функциональных задач, необходимых для бизнеса. Они могут охватывать аппаратные и программные средства, и их внедрение осуществляется Процессом Управления Релизами. Рекомендуется определить политику компании в этой области и информировать о ней ИТ-организацию и заказчиков (см. также «Управление Релизами»). Цель политики – оградить пользователя от ненужного беспокойства («перекапывание дороги каждую неделю»).

После консультаций с участвующими ИТ-подразделениями, Консультативный комитет (CAB) может определить регулярные периоды времени («окна») для проведения изменений, когда степень воздействия на ИТ-сервисы будет минимальной. Подходящими периодами могут быть выходные дни или нерабочее время. Таким же образом могут быть определены периоды, когда допускается минимум изменений или они вообще не допускаются, например, рабочее время или конец финансового года, когда все подразделения пользователей делают отчеты.

Совещания Консультативного комитета (CAB)

Информация о планировании изменений должна распространяться заранее до совещания CAB. Соответствующая документация и информация о пунктах повестки дня также должны рассылаться до совещания.

Повестка дня совещания CAB должна включать ряд постоянных пунктов, в том числе:

Запросы на Изменения (RFC), которые должны быть оценены членами Консультативного комитета (CAB);

Открытые и закрытые изменения;

Оценка произведенных изменений.

Оценка степени воздействия и ресурсов

При оценке необходимых ресурсов и степени воздействия изменения члены Консультативного комитета (CAB), Руководитель Процесса Управления Изменениями и другие участники (определенные Консультативным комитетом) должны учесть следующие аспекты:

Вопросы возможностей («мощности» или «емкости») подвергающихся воздействию услуг;

Надежность и возможность восстановления;

Планы по Управлению Непрерывностью ИТ-услуг;

Планы возврата к исходному состоянию;

Вопросы безопасности;

Степень воздействия изменения на другие ИТ-сервисы;

Регистрация изменения и его предварительное одобрение;

Необходимые ресурсы и затраты (поддержка и обслуживание);

Количество и наличие необходимых специалистов;

Необходимое время на весь цикл изменения;

Новые ресурсы, которые должны быть закуплены и пройти тестирование;

Степень воздействия на текущую операционную деятельность;

Какие-либо возможные конфликты с другими изменениями.

Члены Консультативного комитета (CAB) могут также дать рекомендации по определению приоритета изменения.

7.4.5. Координация

Об утвержденных изменениях сообщают соответствующим техническим специалистам, которые будут разрабатывать и внедрять эти изменения. Перед внедрением происходит этап тестирования. В разработке, испытании и внедрении утвержденных изменений важную роль может играть Процесс Управления Релизами. Большое внимание должно уделяться вопросам информирования персонала внутри компании для поддержки изменений.

Не все изменения проходят отдельную фазу компоновки. Например, стандартные изменения, такие как перемещение персональных компьютеров, могут планироваться и осуществляться незамедлительно.

Компоновка может включать создание новой версии программы с новой документацией, руководствами, инсталляционными процедурами, планом возврата к исходному состоянию и аппаратными изменениями. Управление Изменениями осуществляет контроль и координацию, его поддерживают Процесс Управления Релизами и руководители линейных подразделений, которые обеспечивают предоставление необходимых ресурсов.

Процедура возврата к исходному состоянию должна разрабатываться как часть общей схемы проведения изменения на случай, если изменение не обеспечивает достижение необходимого результата. Управление Изменениями не должно одобрять проведение изменения при отсутствии процедуры возврата. Если изменение влияет на среду пользователя, должен быть составлен коммуникационный план. План внедрения изменения также составляется на стадии компоновки.

Любой сотрудник соответствующего подразделения, ответственный за администрирование ИТ-инфраструктуры, может получить задание о непосредственном проведении (внедрении) изменения. Управление Изменениями гарантирует, что это является запланированным изменением. Должен существовать точный план информирования всех вовлеченных сотрудников о проведении изменения (коммуникационный план), например, пользователей, Службы Service Desk, группы администрирования сетей и т. п.

При невозможности проведения необходимого тестирования возможно внедрение изменения для небольшой пилотной группы пользователей и оценка полученных результатов перед внедрением изменения в более широком масштабе.

7.4.6. Оценка

Необходимо давать оценку произведенным изменениям, за возможным исключением стандартных изменений. При необходимости Консультативный комитет (CAB) принимает решение о проведении последующих дополнительных мероприятий. Должны быть рассмотрены следующие вопросы:

Привело ли изменение к достижению намеченной цели?

Удовлетворены ли пользователи результатом?

Возникали ли какие-либо побочные эффекты?

Были ли превышены расчеты по затратам и ресурсам?

Если изменение осуществлено успешно, Запрос на Изменение (RFC) может быть закрыт. Это происходит на этапе Анализа результатов внедрения (PIR), т. е. этапе оценки изменения. Если же изменение закончилось неудачно, процесс возобновляется с того места, где он вызвал сбой, с использованием нового подхода. Иногда бывает лучше сделать возврат назад и создать новый или модифицированный Запрос на Изменения (RFC). Продолжение работы с неудачным изменением часто приводит к ухудшению ситуации.

Процедуры с автоматическим отслеживанием времени гарантируют, что этап оценки изменений не будет пропущен. В зависимости от природы изменения оценку можно проводить или через несколько дней, или через несколько месяцев. Например, оценка изменения в использующемся ежедневно персональном компьютере может быть совершена через несколько дней, а изменение в системе, использующейся раз в неделю, может быть сделана только через три месяца.

7.4.7. Проведение срочных изменений

Как бы хорошо ни проводилось планирование, могут быть изменения, требующие наивысшего приоритета. Срочные изменения очень важны для компании и они должны осуществляться как можно скорее. В большинстве случаев на эти изменения направляют ресурсы, предназначенные для других видов деятельности. Срочные изменения могут серьезно повлиять на запланированную работу. Следовательно, задачей является сведение к минимуму числа срочных или неожиданных изменений (с «наивысшим» приоритетом). Возможные превентивные меры включают:

Обеспечение своевременной подачи Запросов на Изменения, пока они не стали срочными.

При исправлении ошибок, возникших в результате плохой подготовки изменений, возврат не должен заходить дальше прежней версии, то есть дальше Прежнего стабильного состояния . После возврата следует тщательно подготовить новый улучшенный план изменения.

Несмотря на указанные выше меры срочные изменения все же могут возникнуть. Они требуют процедур для срочной обработки, но с сохранением общего контроля со стороны Процесса Управления Изменениями. В случае возникновения такой ситуации Руководитель Процесса Управления Изменениями может организовать чрезвычайное совещание комитета CAB/ЕС. Если для этого нет времени или если Запрос поступил в нерабочее время, должен существовать альтернативный способ получения авторизации изменения. Это не обязательно должна быть встреча «лицом к лицу», вместо нее можно провести телефонную конференцию.

Пример этого был упомянут в главе по Управлению Инцидентами, когда экстренный ремонт может быть предложен для разрешения серьезного инцидента. Если дело обстоит очень плохо и отсрочка неприемлема, необходимо следовать процедуре обработки срочного Запроса на Изменение.

Возможна также нехватка времени для проведения нормального тестирования. Например, рабочая станция управляет большой машиной, которая смешивает крахмал для приготовления таблеток в фармацевтическом производстве. Если рабочая станция не будет исправлена в течение часа, крахмал затвердеет, и для его удаления вручную, с помощью молотка и зубила, потребуется работа двух человек в течение двух недель. В это время компания будет терпеть убытки в тысячи долларов за час, так как препараты не будут производиться. При такой ситуации Руководитель Процесса Управления Изменениями должен оценить риски и принять решение о проведении изменения. После этого должны быть пройдены все необходимые этапы нормального процесса для гарантии того, что все пропущенные испытания теперь проведены, вся информация обновлена (произведена регистрация изменений в базе данных CMDB) и что все изменения отслеживаются.

7.5. Контроль процесса

7.5.1 Отчеты для руководства

Задачей Процесса Управления Изменениями является достижение баланса между гибкостью и стабильностью. Для характеристики текущей ситуации в организации могут быть использованы следующие отчеты:

Количество проведенных изменений за определенный период времени (всего и по категориям Конфигурационных Единиц);

Перечень причин изменений и перечень Запросов на Изменения;

Количество успешно внедренных изменений;

Количество возвратов к исходному состоянию и их причины;

Количество инцидентов, связанных с проведенными изменениями;

Графики и анализ тенденций за соответствующие периоды.

Показатели эффективности определяют, насколько успешно Процесс Управления Изменениями осуществляет эффективную и рациональную обработку изменений при минимальном отрицательном воздействии на согласованный Уровень Услуг. Эти показатели могут быть следующими:

Количество изменений, завершенных за единицу времени, по категориям;

Скорость проведения изменений;

Количество отклоненных изменений;

Количество инцидентов, вызванных изменениями;

Количество возвратов к исходному состоянию, связанных с изменениями;

Затраты на проведенные изменения;

Количество изменений, осуществленных в рамках расчетных затрат ресурсов и времени.

7.6. Затраты и проблемы

7.6.1. Затраты

Затраты на персонал – в большинстве случаев уже имеется персонал, занимающийся координацией изменений. Однако для выполнения задач Руководителя Процесса Управления Изменениями и организации работы Консультативного комитета по изменениям (CAB) возможны дополнительные расходы на персонал. Во многих случаях Управление Изменениями вводится для повышения качества услуг, и возникшие дополнительные расходы рассматриваются как расходы на качество. После успешного запуска процесса расходы на координацию изменений компенсируются уменьшением расходов на разрешение инцидентов и проблем.

Затраты на инструментальные средства – расходы на аппаратное и программное обеспечение должны определяться заранее. Часто при внедрении нескольких процессов закупается общее инструментальное средство для Процессов Управления Изменениями, Проблемами, Конфигурациями и Инцидентами. При работе в сложной ИТ-среде почти невозможно контролировать эти процессы без такого инструментального средства.

7.6.2. Проблемы

При внедрении Процесса Управления Изменениями возможно появление следующих проблем:

Работа без средств автоматизации слишком трудоемка, она будет создавать много проблем.

Возможно сопротивление всеохватывающему Процессу Управления Изменениями, осуществляющему мониторинг всех аспектов ИТ-инфраструктуры. В этом случае необходимо обучение персонала, который должен осознать, что все компоненты ИТ-инфраструктуры могут оказывать значительное влияние друг на друга, и что реализуемые изменения Конфигурации требуют общей координации.

Возможны попытки проведения изменений в обход согласованных процедур. Абсолютно необходимо, чтобы такие попытки встречали соответствующую реакцию со стороны компании. Целостность Процесса Управления Изменениями зависит от полного соответствия процедурам. Претензии сотрудников и предложения по усовершенствованию Процесса Управления Изменениями должны пониматься и приветствоваться, однако неподчинение необходимо решительно пресекать, иначе весь процесс будет поставлен под угрозу.

Другие способы обеспечения исполнения процедур по Управлению Изменениями включают:

Проведение регулярного аудита, возможно, независимым инспектором, для оценки соответствия процедурам Управления Изменениями;

Осуществление контроля со стороны руководства над внутренним и внешним обслуживающим персоналом и разработчиками;

Обеспечение контроля за всеми Конфигурационными Единицами и версиями программ путем защиты базы данных CMDB и организации регулярного аудита Конфигураций в рамках Процесса Управления Конфигурациями;

Предоставление информации из Управления Инцидентами о фактах доступа пользователей к аппаратному и программному обеспечению, не отраженного в CMDB;

Включение необходимых условий и процедур в контракты с внешними поставщиками;

Назначение на должность Руководителя Процесса Управления Изменениями сотрудника с обширным опытом и достаточными бизнес- (что часто недооценивается) и техническими знаниями. Правильный выбор претендента на эту должность имеет критически важное значение, это не должно упускаться из виду, как часто бывает.

7.6.3. Предложения

Некоторые проблемы могут быть решены за счет реализации следующих предложений:

Обеспечить, чтобы каждое изменение проходило всю процедуру обработки;

Наладить контакт со всем ИТ-персоналом и всеми поставщиками, чтобы гарантировать их понимание Процесса Управления Изменениями и отказ от попыток проведения изменений без координации;

Projected Service Availability – RCA.

IT Steering Committee.

Emergency Committee.

Forward Schedule of Change – FSC.

Performance Indicators.

Operational Acceptance.

Post Implementation Review – PIR.

Previous Trusted State.

Управление организационными изменениями предполагает проведение изменений не связанных с изменением поведения и сознания людей. К таким видам изменений могут относиться изменения в процессах, системах, организационной структуре, должностных ролях и т.п. Таким образом, управление организационными изменениями концентрируется на технической стороне проводимых в организации изменений.

Управление организационными изменениями более формализовано и структурировано, чем управление изменениями на личностном уровне. Этот вид управления изменениями выстраивается в соответствии с подходами и методами управления проектами. Тем не менее, оба этих вида изменений всегда осуществляются совместно, т.к. невозможно проводить организационные изменения без изменения в поведении сотрудников. И наоборот, изменения в поведении сотрудников всегда будут приводить к организационным изменениям.

В ходе построения системы качества управление организационными изменениями может затрагивать несколько уровней деятельности компании. Эти уровни определяются количеством вовлекаемых в изменения организационных единиц.

К таким уровням относятся:

уровень отдельных сотрудников;

уровень отдельных подразделений;

уровень групп подразделений (сотрудников);

уровень организации.

На уровне отдельных сотрудников осуществляется управление изменениями в порядке действий на рабочем месте. Эти изменения затрагивают выполняемые функции, задачи, ответственность и подчиненность сотрудников. Как правило, документально изменения отражаются в рабочих и должностных инструкциях.

На уровне отдельных подразделений изменения затрагивают обособленную деятельность подразделений. В этом случае процесс начинается и завершается внутри одного подразделения и необходим для обеспечения работы этого подразделения. Управление изменениями на этом уровне связано с распределением работ между сотрудниками подразделения и изменением взаимодействия между ними. Документально изменения на уровне отдельных подразделений отражаются в положениях о подразделениях и локальных процедурах.

На уровне групп подразделений (сотрудников) управление изменениями связано с взаимодействием между различными подразделениями и сотрудниками в рамках одного процесса. Этот процесс является общим для нескольких подразделений и его изменение может затрагивать все сферы деятельности (организационную структур, порядок работы, подчиненность, функции и задачи сотрудников, системы управления). Документально изменения этого уровня представляют в картах процессов и процедурах.

На уровне организации управление изменениями охватывает все процессы и все подразделения. В этом случае изменения могут затрагивать принципы управления и порядок работы организации. Такие изменения представляют в целях, бизнес планах и концепции развития организации.

Принципы управления изменениями

Управление изменениями является трудоемкой и длительной работой. Ошибки в этой работе могут дорого обходиться как самой организации, так и ее сотрудникам. Поэтому, проводя изменения в сознании персонала необходимо быть уверенным, что они приведут к желаемым результатам – повышению качества работы и совершенствованию деятельности. Такую уверенность может дать соблюдение основных принципов управления изменениями.

Управление изменениями включает в себя следующие базовые принципы:

четкое определение целей изменения. Для управления изменениями необходимо понимать каких целей требуется достичь. Цели изменений на личностном уровне должны строго согласовываться с целями организационных изменений. В противном случае существует риск, что организационные изменения не получат необходимой поддержки на личностном уровне.

четкое понимание существующего состояния дел. Управление изменениями на личностном уровне взаимосвязано с организационными изменениями. Чтобы проводить изменения в работе сотрудников необходимо знать, каким образом эта работа осуществляется в данный момент, какие факторы заставляют персонал выполнять работу именно таким образом.

планирование изменений. Без плана эффективное управление изменениями невозможно. Планирование изменений позволяет определить влияние личностных изменений на организационные изменения, выявить преимущества изменений, возможные трудности и альтернативы для реализации задуманных организационных изменений.

информирование персонала. Управление изменениями не может происходить, если персонал изолирован от информации. В ходе внедрения изменений люди стараются получить как можно больше информации о том, какие изменения проводятся и к чему они должны привести. Незнание целей изменений повышает уровень тревожности персонала. Поэтому необходимо регулярно информировать сотрудников о проводимых изменениях и ожидаемых результатах.

Первым и обязательным условием того, чтобы сотрудники были заинтересованы в реализации предлагаемых изменений, должно быть их вовлечение в изучение существующих проблем деятельности. До тех пор пока сотрудники не поймут, ради чего внедряются новые правила или процедуры, они будут считать это все вздором и ненужной тратой времени.

Сотрудников следует обязательно проинформировать о намеченных изменениях в распределении ответственности за качество. Руководители должны довести до подчиненных, что применение карт и процедур системы качества это - приказ, а не повод для обсуждения, что оно будет иметь положительные последствия для всех, кто будет их применять, и наоборот.

Должно быть обеспечено эффективное общение подчиненных с руководителями. Руководители должны предоставлять подчиненным информацию об их задачах в тех объемах, которые необходимы для выполнения работ по новым схемам работы.

Если новые применяемые методы работы не поддерживаются и не стимулируются со стороны руководства, люди склонны возвращаться к старым методам работы. Поэтому требуется поощрять любые, даже самые незначительные достижения сотрудников. Поощрения должны быть не только материального, но и морального характера.

После того как процедуры и схемы работы, требуемые системой качества, начинают действовать, сотрудники не нуждаются в приказах и наставлениях. Они уже достаточно хорошо обучены новым методам работы. Единственное, что им требуется, так это поддержка со стороны руководства и вовлечение в процесс принятия решений. Поэтому после начала работы процедур системы качества сотрудники должны иметь возможность обсудить с руководителями, насколько полезны те или иные действия по системе качества.

Методологии управления изменениями

Для управления изменениями на личностном уровне применяют несколько широко известных теорий и методологий. Эти методологии являются достаточно эффективными для управления изменениями в отношении отдельных сотрудников, коллективов и организаций в целом.

К наиболее известным методологиям управления изменениями на личностном уровне относятся:

Модель ADKAR . Информация по этой модели была опубликована в 1998 году. Разработчиком методологии является компания Prosci Inc. ADKAR это сокращение от английских слов Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement (осознание, желание, знание, умение, закрепление). Эта модель хорошо описывает управление изменениями индивидуальной составляющей личностных изменений. Суть этой модели заключается в том, что изменения в мотивации и поведении сотрудника происходит за несколько фаз. Сначала сотрудник Осознает необходимость изменений, после этого у него возникает Желание принять участие и поддержать изменения. Следующим этапом является получение Знаний о том, как осуществить изменения. Далее сотрудник реализует изменения на практике и показывает свои Умения. На последнем этапе осуществляется Закрепление осуществленных изменений.

Методология AIM (Accelerated Implementation Methodology). Она применяется для управления изменениями всех составляющих: индивидуальной, коллективной, организационной. Методология содержит десять основных шагов, которые позволяют эффективно управлять процессом изменений. Эти десять шагов укладываются в три этапа проведения изменений – этап планирования, этап применения и этап мониторинга достигнутых результатов.

Модель управления изменениями Бекхарда и Харриса . В соответствии с этой моделью успешное проведение личностных изменений возможно в том случае, если набор факторов, подталкивающих человека к изменениям, будет сильнее сопротивления этим изменениям. К факторам, подталкивающим человека к личностным изменениям, относятся неудовлетворенность, желательность (желание получить что-то) и практичность (необходимость в получении желаемого).

Модель перехода Уильяма Бриджа . Эта модель была разработана и опубликована консультантом по управлению изменениями Уильямом Бриджем в 1991 году. Суть модели заключается в том, что в ходе управления изменениями, человек должен перейти на новый способ работы, а не изменить существующий. Разница заключается в понятиях «изменение» и «переход». Изменения – это то, что происходит с людьми, даже если они с ними не согласны. Переход происходит в сознании человека. Он внутренне соглашается и принимает изменения.

Модель изменений Джона Коттера. Эта модель представляет собой набор из восьми последовательных шагов по проведению изменений. Она достаточно проста для понимания и может применяться для управления изменениями в организациях любого типа и размера.

Модель Кублера-Росса. Эта модель является довольно популярной при управлении изменениями на личностном уровне. В соответствии с этой моделью, существует четыре этапа изменений в поведении людей. На первом этапе сотрудники отрицательно реагируют на любые изменения, далее у людей возникают опасения от последствий изменений. На третьем этапе начинается процесс адаптации сотрудников к изменениям, а четвертый этап характеризуется принятием изменений и активной работой сотрудников в новых условиях.

Модель Курта Левина. Эта модель, которая была разработана в 40-х годах, по-прежнему остается весьма актуальным инструментом управления изменениями. В основе модели лежат три фазы проведения изменении. Первая фаза, это так называемая фаза «размораживания». На этой фазе делаются попытки снизить сопротивление изменениям со стороны человека. Вторая фаза – «проведение изменений». На этой фазе выполняются действия по вовлечению человека в процесс изменений (разрабатываются новые модели поведения, ценности, взгляды). На третьей фазе («фаза замораживания») осуществляется поддержка проведенных изменений, чтобы люди не вернулись к прежним методам и способам работы.

Для управления организационными изменениями могут применяться несколько известных подходов:

антикризисный подход . Этот подход применяют, когда необходимо провести изменения в короткий период времени и достичь быстрых результатов. При внедрении системы качества он является менее предпочтительным, т.к. вызывает наибольшее сопротивление со стороны персонала. Основным методом, который используется в этом подходе, является метод реинжиниринга. Реинжиниринг предполагает полное перестроение деятельности и процессов организации.

подход непрерывного совершенствования . Этот подход является наиболее подходящим для внедрения изменений в рамках работ по системе качества. Изменения происходят постепенно, затрагивая «по нарастающей» все большее и большее количество элементов организации. Методы, которые применяются в этом подходе, включают в себя, кайдзен , 6 сигм , бережливое производство , just – in time , и т.п.

адаптивный подход. Он представляет собой среднее между антикризисным подходом и подходом непрерывного улучшения. Изменения осуществляются этапами. После проведения одного этапа изменений наступает период работы без изменений. Далее начинается следующий этап изменений. При таком подходе, наиболее часто применяемыми методами являются: метод проектного управления, метод кайрио, методы премий по качеству (модель EFQM , премия Деминга , премия Болдриджа и т.п.) и методы самооценки.

Лекция № 13. Управление изменениями в организации

1. Природа, модель и этапы процесса управления изменениями

Современные организации, действующие в сложной, динамичной среде с высоким уровнем неопределенности, должны непрерывно изменяться. Умение осуществлять эти изменения, перестраиваться, адаптироваться к постоянно меняющейся среде или, что еще более важно, способность изменять саму среду является важнейшей характеристикой сегодняшних организаций, обеспечивающей их конкурентоспособность и выживание в долгосрочной перспективе.

Организационное изменение можно определить как процесс освоения новой идеи, типа поведения или как любое относительно самостоятельное видоизменение какого-то ее элемента. Примерами крупных изменений могут быть освоение улучшенной технологии, создание нового продукта, необходимого рынку, совершенствование организационной структуры, обучение и повышение квалификации работников, формирование соответствующей корпоративной культуры с новыми ценностями, традициями, стилем управления.

2. Типы организационных изменений

Все изменения в организации можно свести к двум типам: операционным изменениям, связанным с улучшением производственных процессов, процедур, и к трансформационным изменениям, направленным на обновление организации в целом, переориентацию ее функционирования. Основные типы изменений – это изменения миссии и целей, стратегии, технологии, структуры, продукта, людей и культуры.

Существуют плановые и стихийные изменения. Первые осуществляются в соответствии с разработанной стратегией, планом, в котором организация пытается спрогнозировать свои действия с учетом будущих событий. Для этого изучаются тенденции развития внешней среды, ее возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны организации. Цель таких планов – подготовить организацию к возможным изменениям среды, противостоять неблагоприятным воздействиям случайных факторов.

Стихийные (реактивные) изменения – это непредусмотренные ответные действия организации на непредвиденные обстоятельства по мере их возникновения. Поэтому, как правило, они осуществляются в условиях нехватки времени, бывают недостаточно продуманы и не позволяют эффективно адаптироваться к окружению. Часто после таких перемен потребность в управляемых изменениях возрастает.

Модель плановых изменений представлена на рисунке 4. В ней процесс изменений разбивается на пять последовательных этапов:

1) на организацию воздействуют внутренние и внешние силы, которые вызывают необходимость изменений;

2) менеджеры изучают эти воздействия и осознают необходимость перемен;

3) осознанная потребность изменений побуждает, инициирует поиск нововведений и их внедрение;

4) изменения осуществляются;

5) закрепляются изменения на основе положительных результатов, они становятся необходимым элементом организации.

Рис. 4. Модель процесса управления изменениями

Рассмотрим представленную модель более подробно. Воздействие внешней среды, появление возможностей и угроз развитию организации связано с изменением любого из ее факторов прямого или косвенного воздействия. А именно: потребителей, конкурентов, поставщиков, собственников, рынка рабочей силы, контролирующих и регулирующих органов, а также состояния экономики в целом, социокультурных, политико-правовых, технологических и международных факторов.

Внутренние воздействия, требующие изменений, связаны с производственной деятельностью организации, ее целями и возможностями их достижения. Здесь выявляется потенциал организации, ее сильные и слабые стороны в разных функциональных областях.

Сопоставление внешних и внутренних импульсов, осознание несоответствия между средой и организацией, существующим и необходимым уровнями производительности, эффективности и качества приводят к пониманию необходимости перемен. Это понимание предопределяет последующие действия по созданию нового продукта, внедрению современной технологии, системы мотивации персонала, формированию культурных ценностей, перестройке структуры управления и т. д.