Организационные формы обучения и их развитие в дидактике школы. Становление и совершенствование форм обучения 7 проблемы совершенствования организационных форм обучения

Классно-урочная система

является наиболее ранней для нового времени и распространенной в мировой практике. Создателем ее как развернутой системы был Я.А.Коменский, в 17 веке. Классу и уроку как дидактическим понятиям уже около 400 лет. Классно-урочная система характеризуется такими особенностями. Учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав в период школьного обучения. Класс работает по единому годовому учебному плану и программам, согласно постоянному расписанию. Основной единицей занятий является урок. Урок обычно посвящен одному учебному предмету, теме. Работой учащихся на уроке руководит учитель. Он оценивает результаты учебы по своему предмету и в конце учебного года принимает решение о переходе учеников в следующий класс. Учебный год, день, расписание уроков, каникулы - это тоже признаки классно-урочной системы.

Ее достоинства: четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей между собой, воспитание их в учебном процессе, экономичность.

Ее недостатки: трудность в учете индивидуальных особенностей учеников и в организации индивидуальной работы с ними как по содержанию, так и по темпам и методам обучения; строгая организационная структура затрудняет связь обучения с реальной жизнью, замыкает его на школе. Все это толкает педагогов на поиски других систем обучения, вот некоторые из них.

Попытка реформирования классно-урочной системы была предпринята одновременно английским священником Беллом и индийским учителем Ланкастером в начале 19 века. Новая система получила название белл-ланкастерская

система взаимного обучения: старшие ученики, получившие знание от учителя, обучали тех, кто знает меньше. Это позволяло одному учителю обучать сразу много детей, но давало низкое качество. Система не нашла широкого распространения.

В конце Х1Х века появились формы избирательного обучения - батавская система в США и мангеймская система в Западной Европе (г. Мангейм)- основатель Й. Зиккингер.

Сущность батавской системы в том, что время учителя делилось на две части: первая отводилась на коллективную работу с классом, а вторая – на индивидуальную занятия с теми учащимися, которые в них нуждались.

Мангеймская система характеризовалась тем, что при сохранении классно-урочной системы учащиеся в зависимости от способностей, уровня интеллектуального развития и степени подготовки распределялись в разные классы. Отбор в классы происходил на основе психометрических замеров, характеристик учителей и результатов экзаменов. В зависимости от успехов можно было сменить класс, но этого почти не происходило, поскольку система не давала возможности слабым ученикам достигать высокого уровня. Ее элементы сохраняются в некоторых школах Запада.

В Европе и США в начале 20 века в 1905 году было опробовано много систем обучения, направленных на обеспечение индивидуальной активной самостоятельной учебной работы. Наиболее радикальная из них система индивидуализированного обучения, впервые примененная учительницей Еленой Паркхерст в г. Дальтон (США) и названная Дальтон-план, или лабораторная система, или система мастерских,

согласно которой учащийся брал задания на год по каждому предмету и отчитывался по ним в установленные сроки. Единого для всех расписания не было. Коллективная работа велась один час в день, остальное время - индивидуальная работа в предметных мастерских, лабораториях, консультации с учителями. В СССР в 20 годы использовалась модификация Дальтон-плана под названием бригадно-лабораторная система. Задания по изучению курса, темы брала группа учеников (бригада). Они работали самостоятельно в лабораториях, отчитывались коллективно, учителя давали консультации. Эта система, развивая самостоятельность учеников, снижала, однако, уровень подготовки, что прекратило ее существование в СССР в 1932 году.

В 20-е годы в отечественных школах начала применяться проектная система обучения (метод проектов), заимствованная из американской школы, де ее разработал У. Килпатрик. Он считал, что основу школьных программ должна составлять опытная деятельность ребенка, связанная с окружающей его реальностью и основанная на его интересах. Ни государство, ни учитель не могут заранее выработать учебную программу, она создается детьми совместно с учителями в процессе обучения и черпается из окружающей действительности. Учащиеся сами выбирают тему разработки проекта. В зависимости от специализации учебной группы она должна отражать общественно-политическую, хозяйственно-производственную, культурно-бытовую сторону окружающей реальности. Основной задачей проектов было накопление ребенком определенного инструментария для решения проблем, поиска и исследований в жизненных ситуациях. Отказ от систематического изучения учебных предметов привел к снижению уровня общеобразовательной подготовки детей и система не нашла широкого применения.

В 50-е годы 20 века большую известность получил план Трампа,

названный по имени его разработчика американского профессора педагогики Л. Трампа- система, стимулирующая индивидуальное обучение, использующая гибкие формы обучения. Она включала три формы работы: лекции с применением технических средств для больших групп в 100-150 учеников, 40% времени; работа в группах 10-15 человек, 20% времени; индивидуальная работа в школьных кабинетах, 40% времени. При этом классов не существует, малые группы меняют свой состав. Система требует слаженной команды учителей, четкой организации, материального обеспечения, имеет определенные достоинства.

В настоящее время идут попытки усовершенствования классно-урочной и других систем. На Западе в развитие плана Трампа имеются "неградуированные классы": ученик по одному предмету может учиться по программе 5 класса, а по другому предмету быть в 3 классе. Имеются проекты и эксперименты по созданию "открытых школ": обучение проходит в учебных центрах с библиотеками, мастерскими, что ведет к разрушению самого института "школа". В целом поиски форм обучения идут в направлении индивидуализации, психологизации, технологизации обучения.

В современной отечественной школе урок остается основной формой организации обучения.

Урок - это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой для всех программой обучения.

В уроке представлены цель, содержание, средства и методы обучения; проявляются личность и мастерство учителя, индивидуальные и возрастные особенности учащихся, происходит реализация целей и задач обучения, воспитания и развития.

В каждом уроке можно выделить его основные компоненты (объяснение нового материала, закрепление, повторение, проверка знаний, умений, навыков). Эти компоненты могут выступать в различных сочетаниях и определять построение урока, взаимосвязь между его этапами, т.е. его структуру.

Структура урока - совокупность его элементов, частей, обеспечивающих целостность урока и достижение дидактических целей. Многообразие структур уроков предполагает разнообразие их типов.

Имеется наиболее употребительная классификация уроков

по дидактической цели. Выделены такие типы уроков: - урок овладения новыми знаниями, - урок формирования и совершенствования умений и навыков, - урок обобщения и систематизации знаний, - урок повторения, закрепления знаний, - контрольно-проверочные уроки, - комбинированные уроки, на которых решается несколько дидактических задач (Есипов, Огородников, Щукина).

И.Н. Казанцев классифицирует уроки по двум критериям: содержанию и способу проведения. По содержанию, например, уроки биологии подразделяются на уроки ботаники, зоологии, анатомии и др., а по способу проведения – уроки- экскурсии, киноуроки, уроки самостоятельной работы и др.

В.И. Журавлев предлагает классифицировать уроки в зависимости от преобладающих в них компонентов. Различают смешанные (комбинированные) и специальные уроки. В структуре специальных уроков преобладает один компонент: уроки усвоения нового материала, закрепления, повторения, контроля, проверки знаний.

Типичная структура комбинированного урока такова: организационный момент, проверка домашнего задания, опрос учащихся по пройденному материалу, изучение нового материала, закрепление его и задание на дом. Это традиционное, достаточно эффективное построение урока.

В проведении урока важен вопрос об организации учебной деятельности детей. Выделяют следующие формы работы детей на уроке: фронтальную, индивидуальную, групповую. Первая предполагает совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя. Вторая означает самостоятельную работу каждого ученика. Эффективной является организация групповой работы на уроке. Учащиеся работают в группе 4-7 человек или в парах, задания для групп могут быть одинаковыми или разными. Результаты работы групп сообщаются и оцениваются. Состав групп может быть однородным по подготовке или неоднородным. Работа в группах стимулирует активность учеников, их взаимодействие, взаимообучение, создает психологический комфорт, особенно для слабых учеников.

Другие формы обучения

Кроме урока в отечественной дидактике приняты такие формы обучения: экскурсия, практикум и семинары, факультативные занятия, консультации, дополнительные занятия, домашняя учебная работа, внеклассные и внешкольные занятия (кружки, клубы, олимпиады, конкурсы, игры, выставки). Охарактеризуем некоторые из них.

Экскурсия - форма обучения, при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники).

В зависимости от дидактической цели и содержания предмета обучения экскурсии бывают: вводные при изучении нового материала; сопровождающие его изучение; итоговые при закреплении изученного; производственные, естественнонаучные, историко-литературные, краеведческие. Методика проведения экскурсии требует, чтобы учитель профессионально определял цели и содержание экскурсии, планировал состав объектов изучения, формы и методы организации деятельности учащихся, способы фиксирования изучаемых явлений, подведение итогов и ряд организационных вопросов.

Домашняя учебная работа - это самостоятельная учебная деятельность, дополняющая урок и являющаяся частью цикла обучения.

Ее особые функции состоят в развитии умений самостоятельно учиться, определять задачи и средства работы, планировать учение. Она развивает мышление, волю, характер ученика. Домашняя работа выполняет функцию подготовки учащихся к непрерывному образованию. Но главное ее назначение состоит в закреплении знаний и умений, полученных на уроке, отработке навыков, усвоении нового материала.

Нестандартные уроки

Учителями разработано много методических приемов, новшеств, новаторских подходов к проведению различных форм занятий. По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина.

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия.

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, откровения, урок “Дублер начинает действовать”.

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, “живая газета”, устный журнал.

5. Уроки-фантазии: урок сказка, урок-сюрприз, урок XXI века, урок “Подарок от Хоттабыча”.

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый совет, редакционный совет.

Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить потребность ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и др. сфер. Проведение таких уроков свидетельствует и о попытках учителей выйти за пределы шаблона в построении методической структуры занятия. И в этом заключается их положительная сторона. Но из таких уроков невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так как они обогащают его опыт в разнообразном построении методической структуры урока.

«Совершенствование форм и методов обучения в учебно- воспитательном

процессе»

Выступление на методической комиссии

естественно- математического цикла

февраль, 2016 г.

2015 – 2016 уч. г.

(слайд 1) Уже давно в нашу жизнь пришли динамизм и непрерывное развитие, повсеместно внедряются новейшие методы и средства обучения, автоматизированные обучающие системы, электронная техника.

Изменения в содержании, методах и средствах обучения вызвали значительные изменения в методике. За последние годы все большое внимание педагогической науки и практики привлекают методы обучения, которые по своему содержанию и способам осуществления невозможны без высокого уровня внешней и внутренней активности студентов.

(слайд 2) Что же такое метод? И что же такое форма? Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату. Метод – это способ достижения цели, связующее звено между запроектированной целью и конечным результатом. Метод обучения – это способ взаимосвязной деятельности учителя и обучающегося по достижению целей обучения, развития и воспитания. Признаком метода является деятельность.

(слайд 3) Форма организации деятельности – это система средств, с помощью которых педагог добивается включения учащихся в деятельность на основе сочетания разных видов работы.

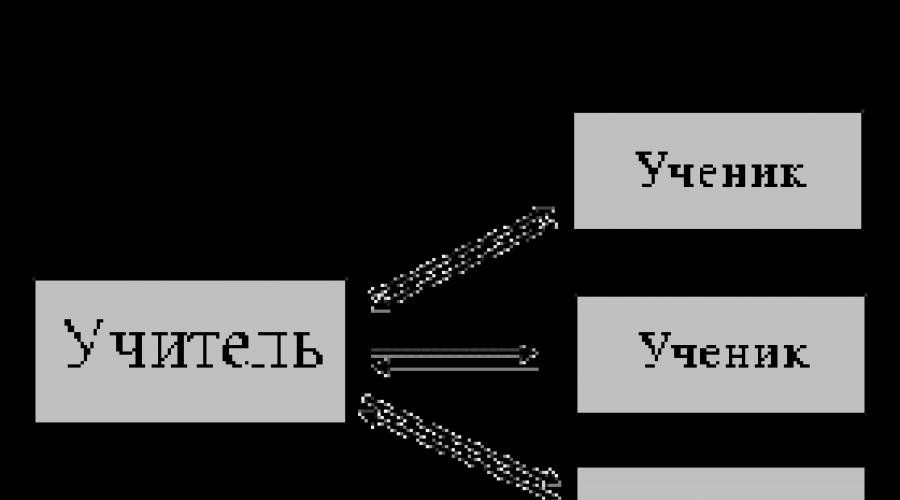

(слайд 4) Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.

(слайд 5) Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.

(слайд 6) Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал).

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Очевидно, что решая задачу по поиску методов и форм обучения и воспитания необходимо давать предпочтение активным формам и методам, способствующим развитию мотивационной сферы учащихся, их творческой активности.

(слайд 7) Особенности методов Методы активного обучения (МАО) - совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.

(слайд 8) Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать её повышению. В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: мышление, действие и речь . Ещё один в неявном - эмоционально-личностное восприятие информации. В зависимости от типа используемых методов активного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание. Степень активизации учащихся рассматривается в зависимости от того, какие и сколько из четырёх видов активности обучающихся на занятии проявляется. Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память) , на практическом занятии - мышление и действие, в дискуссии - мышление, речь и иногда эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре - все виды активности , на экскурсии - только эмоционально-личностное восприятие. Этот подход согласуется с экспериментальными данными, которые свидетельствуют, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30% информации, при самостоятельной работе с литературой - до 50%, при проговаривании - до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности (например, работа на ИД) - до 90%. Методы могут использоваться как самостоятельные педагогические разработки, так и в сочетании с традиционными. Существуют также принципы активизации традиционных форм обучения. Подходы к системному использованию МАО изложены в теории Активного обучения.

(слайд 9) Признаки методов.

Метод обучения характеризуется тремя признаками. Он обозначает

цель обучения ,

способ усвоения и

характер взаимодействия субъектов обучения . Следовательно, понятие метода обучения отражает:

1)Способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в их взаимосвязи;

2)Специфику их работы по достижению различных целей обучения.

(слайд 10) Классификация методов обучения

Основные подходы к классификации методов обучения

Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся (упражнения, самостоятельная работа).

Распространенной является классификация методов обучения по источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют:

а) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово);

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия);

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

(слайд 11) Словесные методы обучения

Более подробно остановимся на этой классификации. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги - Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др. - выступали против абсолютизации их значения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. В настоящее время нередко называют их устаревшими, «неактивными». К оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

(слайд 12) Наглядные методы

Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе широко используются с этой целью экранные технические средства.

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы:

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др.

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования . В настоящее время решается задача создания в школах кабинетов электронно-вычислительной техники, внедрения в учебный процесс компьютеров. Они позволяют учащимся наглядно увидеть в динамике многие процессы, которые раньше усваивались из текста учебника. Компьютеры дают возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе.

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий :

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.

(слайд 13) Практические методы

Эти методы основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

Упражнения . Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся.

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают умственную и практическую работу.

По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления - воспроизводящие упражнения;

б) упражнения по применению знаний в новых условиях - тренировочные упражнения.

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения называют комментированными . Комментирование действий помогает учителю обнаруживать типичные ошибки, вносить коррективы в действия учеников.

Рассмотрим особенности применения упражнений.

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, памяти, речи и внимания учащихся. Они отличаются динамичностью, не требуют затрат времени на ведение записей.

Письменные упражнения используются для закрепления знаний и выработки умений в их применении. Использование их способствует развитию логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе. Письменные упражнения могут сочетаться с устными и графическими.

К графическим упражнениям относятся работы учащихся по составлению схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении лабораторно-практических работ, экскурсий и т.д.

Графические упражнения выполняются обычно одновременно с письменными и решают единые учебные задачи. Применение их помогает учащимся лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию пространственного воображения. Графические работы в зависимости от степени самостоятельности учащихся при их выполнении могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер.

К учебно-трудовым упражнениям относятся практические работы учащихся, имеющие производственно-трудовую направленность. Целью этих упражнений является применение теоретических знаний учащихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют трудовому воспитанию учащихся.

Упражнения являются эффективными только при соблюдении ряда требований к ним: сознательный подход учащихся к их выполнению; соблюдение дидактической последовательности в выполнении упражнений.

Сначала упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала, затем - на воспроизведение - применение ранее усвоенного - на самостоятельный перенос изученного в нестандартные ситуации - на творческое применение, с помощью которого обеспечивается включение нового материала в систему уже усвоенных знаний, умений и навыков. Крайне необходимы и проблемно-поисковые упражнения, которые формируют у учащихся способность к догадке, интуицию.

Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования.

Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском плане.

Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть длительные наблюдения учащихся за отдельными явлениями, как-то: над ростом растений и развитием животных, над погодой, ветром, облачностью, поведением рек и озер в зависимости от погоды и т.п. В некоторых школах практикуются в порядке лабораторной работы поручения школьникам сбора и пополнения экспонатами местных краеведческих музеев или школьных музеев, изучение фольклора своего края и др. В любом случае учитель составляет инструкцию, а ученики записывают результаты работы в виде отчетов, числовых показателей, графиков, схем, таблиц. Лабораторная работа может быть частью урока, занимать урок и более.

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий характер. Они могут проводиться не только в классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа на пришкольном участке).

Особый вид практических методов обучения составляют занятия с обучающими машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами.

Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемая по источникам знания. Ее неоднократно и достаточно обоснованно подвергали критике в педагогической литературе. Главным ее недостатком считается то, что данная классификация не отражает характер познавательной деятельности учащихся в обучении, не отражает степень их самостоятельности в учебной работе. Тем не менее именно эта классификация пользуется наибольшей популярностью у учителей-практиков и ученых-методистов.

(слайд 14) Работая над применением различных форм и методов обучения и воспитания уч-ся, мы берем за основу 4 фактора, которые влияют на выбор метода обучения:

материально-дидактическая база,

содержание учебного материала,

уровень обученности и воспитанности учащихся,

уровень методической подготовки преподавателя.

(слайд 15 ) Инновационная деятельность преподавателей – часть методической работы, направленной на выполнение одной из главнейших задач в деле качества и эффективности процесса обучения и воспитания – дальнейшее совершенствование форм, методов и средств проведения урока, т.е. создание педагогических технологий.

Сегодня уже можно констатировать, что в школах активизируются формы и методы обучения. Под активными формами и методами обучения подразумевается широкий комплекс мероприятий: программированное обучение с учетом возрастающих особенностей, способностей и склонностей школьника, широкое применение учебно-наглядных пособий, технических средств и приборов, различные виды и формы занятий в аудиториях, в учебных кабинетах, ведение урока с учетом зонирования пространства. Новые программы обучения могут дать ожидаемый педагогический эффект только в сочетании с новой, более совершенной формой обучения.

Особое внимание заслуживает организация и планирование однопредметных и однотемных уроков в объединенных классах. Многие темы программ начального обучения повторяются в каждом классе, но на разном уровне. Есть, следовательно, возможность так спланировать учебный процесс, чтобы уроки по этим темам проводились одновременно во всех классах.

Одна из анкет, которые вы проходили, выявляла уровень инновационного потенциала у коллектива. На вопросы теста всего ответили ____ человека. На вопрос оценки условий для развития инновационной деятельности ____человек оценил как очень хорошее; _____ человек, как хорошее;___ человек, как удовлетворительное и ни кто не выбрал вариант ответа, что нет никаких условий для развития.

(слайд 13) В тоже время ____ человек из _____ чувствует себя готовым к освоению различных новшеств. И наконец, что же является препятствием в освоении и разработке новшеств ____человек считают, что это отсутствие времени; ____человек, что причина слабая информированность; ____- отсутствие стимулирования; у ___ человек отсутствуют необходимые теоретические знания. И если эти данные проанализировать, то 97 % педагогов готовы к освоению новшеств, но 47 % необходимо пройти курсы квалификации, так как отсутствуют необходимые теоретические знания.

(слайд 15) Целью теста «Какой ваш творческий потенциал?», на который ответили 32 педагога, было определение степени удовлетворенности жизнедеятельностью в коллективе, а также различными аспектами жизни. При анализе ответов можно было выявить коэффициент. И если он был выше 3, то это считалось высокой степенью удовлетворенности. Если 2, то средняя степень удовлетворенности. Если менее 2, то низкая. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Обратите внимание, что коэффициент колеблется между отметками 2 и 3, что показывает удовлетворенность жизнедеятельность в школе. Из результатов опросов нашего коллектива можно увидеть, что у нас есть большой потенциал для успешного развития и мы готовы к освоению новшеств.

И чтобы успешно решить задачи методической работы необходимо:

Изучение и творческое понимание всех нормативных программно-методических документов;

Активное внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки;

Изучение и внедрение достижений педагогов-новаторов в практику работы;

Диагностика и прогнозирование результатов учебно-воспитательного процесса;

Стимулирование инициативы, творчества и активизации деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе;

Использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий;

Выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузки в работе;

Готовность к самообразованию и самосовершенствованию.

Я хочу закончить свой доклад отчётом о проведённых уроках с применением компьютерных технологий за первое полугодие 2012-2013 уч. г. Всего проведённых уроков ____ кабинете за первое полугодие _____ из них ___% с применением ИД. Количество педагогов, которые используют ИКТ на уроках составило ___ учителя (___%), из них ___ (___%) используют ИД.

Сегодня наши коллеги поделятся своим опытом и расскажут, как применить на практике методы активного обучения. _______________________________________ расскажут об использовании ИД; ____________________________________________– о применении МАО на уроках химии и ______________________ осветит этот вопрос при проведении внеклассных мероприятий.

Постановление педсовета:

Одобрить работу методических комиссий по единой методической теме: «Использование новых активных форм и методов обучения в учебно-воспитательном процессе».

Создать творческую группу педагогов для формирования и внедрения опыта работы по современным технологиям обучения. Отв. _____________________

С целью повышения квалификации коллектива проводить ежегодно методические недели. Отв. Зам директора по УВР, ВР, учителя предметники.

Разработать программу развития учебно-воспитательной деятельности в школе. Отв . з ам. директора по УВР, учителя.

В дидактике предпринимаются попытки дать определение организационной формы обучения. Наиболее обоснованным представляется подход И.М.Чередова.Он определяет организационную форму обучения как специальную конструкцию процесса обучения, характер которой обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами, видами деятельности учащихся.

В истории педагогики и образования наибольшую известность получили три основные организационные системы обучения, отличающиеся одна от другой количественным охватом обучающихся, соотношением коллективных и индивидуальных форм организации деятельности учащихся, степенью их самостоятельности и спецификой руководства учебным процессом со стороны учителя: индивидуальная, классно-урочная и лекционно-семинарская системы.

Система индивидуального обучения сложилась еще в первобытном обществе как передача опыта от одного человека к другому, от старшего к младшему. С появлением письменности старейшина рода или жрец передавал опыт посредством говорящих знаков своему потенциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально.

По мере развития научного знания и расширения доступа к образованию большего круга людей система индивидуального обучения своеобразно трансформировалась в индивидуально-групповую. Учитель по-прежнему обучал индивидуально 10-15 человек. Изложив материал одному, он давал ему задание для самостоятельной работы и переходил к другому, третьему и т.д. Закончив работу с последним, учитель возвращался к первому, проверял выполнение задания, излагал новую порцию материала, давал задание, и так до тех пор, пока ученик, по оценке учителя, не освоит науку, ремесло или искусство. Содержание образования было строго индивидуализировано, поэтому в группе могли быть ученики разного возраста, разной степени подготовленности. Начало и окончание занятий для каждого ученика, а также сроки обучения тоже были индивидуализированы. Учитель редко собирал всех учеников группы для коллективных бесед, наставлений или заучивания священных писаний и стихотворений.

В средние века в связи с увеличением количества обучающихся появилась возможность подбирать в группы детей примерно одного возраста. Это обусловило необходимость создания более совершенной организационной системы обучения. Ею стала классно-урочная система, разработанная в XVII в. Я. А. Коменским и описанная им в книге "Великая дидактика". Он ввел в школах учебный год, разделил учащихся на группы (классы), поделил учебный день на равные отрезки и назвал их уроками. Дальнейшее развитие классно-урочная система обучения получила у К. Д. Ушинского. Он научно обосновал все ее преимущества и разработал стройную теорию урока, в особенности его организационное строение и типологию. Большой вклад в разработку научных основ организации урока внес А.Дистервег. Он разработал систему принципов и правил обучения, касающихся деятельности учителя и ученика, обосновал необходимость учета возрастных возможностей учащихся. Поиски организационных форм обучения, которые заменили бы классно-урочную систему, были связаны преимущественно с проблемами количественного охвата обучающихся и управления учебным процессом.

Так, в конце XIX в. в Англии оформилась система обучения, охватывающая одновременно шестьсот и более обучающихся.

Учитель, находясь с учащимися разных возрастов и уровня подготовленности в одном зале, учил старших и более успевающих, а те, в свою очередь, младших. В ходе занятия он также наблюдал за работой групп, возглавляемых его помощниками-мониторами. Эта система обучения получила название белльланкастерской от фамилии ее создателей - священника А. Белля и учителя Д. Ланкастера. Ее изобретение было вызвано стремлением разрешить противоречие между потребностью в более широком распространении элементарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на обучение и подготовку учителей.

Другие ученые и практики направляли свои усилия на поиск таких организационных форм обучения, которые сняли бы недостатки урока, в частности его ориентированность на среднего ученика, единообразие содержания и усредненность темпов учебного продвижения, неизменность структуры. Недостатком традиционного урока являлось и то, что он сдерживал развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся.

Идею К.Д.Ушинского о том, чтобы дети на уроке, по возможности, трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал для него материал, в начале XX в. попыталась реализовать в США Е. Паркхерст при поддержке влиятельных в то время педагогов Джона и Эвелины Дьюи. В соответствии с предложенным ею дальтонистским лабораторным планом (дальтон-планом) традиционные занятия в форме уроков отменялись. Учащиеся получали письменные задания и после консультации учителя работали над ними самостоятельно по индивидуальному плану. Однако опыт работы показал, что большинству учащихся было не по силам без помощи учителя самостоятельно учиться. Широкого распространения дальтон-план не получил.

С появлением первых университетов зарождается лекционно-семинарская система обучения. Она практически не претерпела существенных изменений с момента ее создания. Лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, консультации и практика по избранной специальности по-прежнему остаются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской системы. Неизменными ее атрибутами являются коллоквиумы, зачеты и экзамены. Опыт прямого перенесения лекционно-семинарской системы в школу себя не оправдал.

В современный период модернизацию классно-урочной системы обучения осуществил учитель из Одесской области Н. П. Гузик. Он назвал ее лекционно-семинарской, хотя вернее было бы назвать лекционно-лабораторной: лекция ->лекция с элементами беседы->практические и лабораторные занятия.

Итак, организационные формы обучения представляют собой внешнее выражение согласованной деятельности педагогов и воспитанников, осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме. Они имеют социальную обусловленность, регламентируют совместную деятельность педагога и воспитанников, определяют соотношение индивидуального и коллективного в образовательном процессе, степень активности учащихся в учебной деятельности и способы руководства ею со стороны учителя.

Инновационный путь развития сферы образования вызывает соответственно изменение целей, форм и методов управления. В условиях, когда интеллектуальная собственность не защищена законодательно, необходимо находить новые формы отношений между коммерческими структурами при учебном заведении и руководством, а также совершенствовать организационные формы управления образовательными учреждениями.

Для совершенствования организационных форм управления образовательными учреждениями, функционирующими в условиях рыночных отношений, необходимо соблюдать принципы маркетинга и дифференцированного подхода с учетом особенностей функционирования этих учреждений в конкретном регионе. Решение проблем в сфере образования возможно только в случае изменения политики каждого учебного заведения в сторону развития на основе принципов маркетинга и программно-целевого управления, осуществляемого на основе принципов маркетинга и программно-целевого управления, осуществляемого на основе разработки и реализации маркетинговых программ для конкретного целевого рынка образовательных услуг. Целевые маркетинговые программы, комплекс работ по разработке нормативно-правовых основ коммерческой реализации результатов научно-исследовательских работ и инновационных разработок, а также формирование на их основе организационно-экономического механизма управления элементами системы образования могут обеспечить условия для решения задач адаптации образовательных учреждений к рыночным отношениям.

В результате развития науки и техники, способы коммуникации меняются настолько быстро, что появляется потребность в непрерывном профессиональном образовании, ведущей составляющей которого являются профессиональные образовательные учреждения. Система непрерывного образования может быть представлена совокупность образовательных программ, учреждений и информационно-коммуникационных сетей, ориентированных на удовлетворение познавательных потребностей личности на протяжении жизни.

Сегодня предпринимателям всех отраслей нужны специалисты, способные выполнить интегрированные функции. Выявление особенностей и приоритетности этих функций является задачей системы управления образовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих программы развития образовательного процесса.

Для реализации планов совершенствования механизма управления сферой образования, по нашему мнению, необходимо следующее:

- - проведение интеграции подразделений начального и среднего образования для приближения средних профессиональных образовательных учреждений к потребностям регионов;

- - разработка поправок к существующему законодательству для упорядочения интегрированных учреждений с правом реализации учебных программ начального, среднего и начальной степени высшего образования (на базе вузов);

- - создание нормативных актов государственной аттестации научной и научно-исследовательской деятельности ВУЗа и ее взаимосвязи с образовательным процессом.

При Министерстве образования региона рекомендуется создание отделов (групп) непрерывного начального, среднего общего и профессионального образования, а также создание целевых групп при министерстве, изучающих вопросы образования (по программам обучения, профессиональному образованию, университетскому, академическому и т.д.), деятельность которых координируется коллегиональным органом при Министерстве образования. Целесообразным является создание информационно-распределительных центров - по организации ярмарок по устройству на работу.

Происходящие в стране экономические и социальные изменения выявили ясную тенденцию к конвергенции образовательных систем, которая проявляется в возникновении сходства в структурах и функциях, несмотря на то, что руководство страны отводит профессиональному образованию в процессе социально-экономического развития важную роль, необходимость повышения уровня приоритетности профессионального образования нуждается в широкой общественной поддержке.

Регионы сегодня нуждаются в новой системе подготовки самостоятельно действующих компетентных профессионалов различных профиле, в отличие от ранее существующей системы подготовки специалистов массовых профессий, что создает основу для комплексного развития социальной и экономической структуры. Иначе говоря, развитие творческого мышления выпускаемых профессиональными учреждениями специалистов можно рассматривать как интегрированный фактор решения социальных, экономических и личных проблем.

В соответствии с установкой Министерства образования России в профессиональном лицее, подготавливающем квалифицированных рабочих и техников, при освоении родственной профессии предусматривается разграничение реализации стандартов начального и среднего профессионального образования. Это препятствует созданию системы непрерывного образования, обеспечению возможностей интеграции его уровней в образовательном процессе. Хотя такие возможности у профессиональных учреждений есть, ни Министерство, ни Академия профобразования России, объединившая работников начального, среднего и высшего образования различного уровня, не решают проблему удовлетворения потребности общества.

Решение проблемы интеграции учреждений начального и среднего профессионального образования целесообразнее проводить на уровне субъектов Федерации, региональном уровне.

Колледжи профессионального обучения, получившие приоритет в интеграции программ начального, среднего профессионального образования наукоемких, высокотехнологичных производств, сталкиваются сегодня с низким уровнем образовательной подготовки абитуриентов массовой школы, не соответствующим уровню требований приема в колледж. В связи с этим, в современной теории и практике организации управления большое внимание уделяет программно-целевым структурам управления, которые организованно решают задачу межфункциональной координации и объединения различных видов деятельности подчиняя их достижению определенных целей. Такие формы организации управления позволяют решать проблемы эффективного сочетания "вертикальных" и "горизонтальных" связей в управлении, оптимального соотношения централизации.

Важным элементов всех новых организационных форм являются информационные системы управления, задача которых - связать воедино операции, пространственно и организационно отделенные друг от друга. Широкое распространение в организации управления государственным аппаратом (министерством) получили системы управления по ценам, задача которых заключается в определении того, как осуществляются федеративные программы с точки зрения достигнутых результатов в сравнении с затраченными ресурсами. Такая система может обеспечить то, чтобы каждый руководитель программы или Министерства имел четкие цели программы и ясность, какие конечные результаты должны быть получены. Концепция системы управления по целям может быть выражена следующими основными принципами:

- - регулирование целей по каждой программе и подчинение их достижению эффективности всей деятельности по реализации программы;

- - программа должна иметь одного определенного руководителя, ответственного за конечные результаты и имеющего достаточные полномочия для управления программой;

- - показатели оценки результатов должны отвечать заданным целям и исходящим из них задачам;

- - сроки выполнения всех элементов программы должны быть разработаны в плановом порядке по всем показателям, включая показатель использования ресурсов;

- - постоянная и своевременная корректировка фактических результатов с плановыми заданиями.

Разработка такой системы начинается с анализа основных потребностей в информации для вышестоящих органов и формулировки общих, конечных целей и системы целей более низких ступеней, определяющих промежуточные результаты. Достаточно эффективными являются матричные структуры управления при использовании их в научно-исследовательской деятельности ВУЗов. Управление исследованиями и разработками, финансируемыми правительством (федеральным, региональным) должно осуществляться преимущественно программно-целевым методом.

Крупными программами должно управлять Министерство образования, осуществляя их координацию, общее руководство, организационное обслуживание и контроль за всеми исследованиями и разработками в регионе (стране) по соответствующим программам.

Многие специалисты в области организации управления научными исследованиями и разработки считают, что более целесообразно иметь специализированные органы целевого управления отдельными программами, чем создавать интегрированные органы управления. Организация исследовательской деятельности в образовательных заведениях может осуществляться как в рамках линейно-функциональной структуры, так и программно-целевой. Внутри учебного заведения фундаментальные и прикладные исследования ведутся ограниченным кругом подразделений, для которых приемлемы традиционные формы управления. При выполнении исследовательских задач, имеющих государственное значение, разрабатываются специальные программы, для управления которыми может создаваться управленческий орган, выполняющий преимущественно контрольно-координационные функции, так как непосредственное организационно-научное руководство не может быть, по большей части, сосредоточено на одном уровне в связи с многообразным содержанием и творческим характером выполняемых работ. Это связано с тем, что в основном в специализированных образовательных и исследовательских программах участвуют не только образовательные учреждения, но и научно-исследовательские и проектные институты, торгово-промышленные комплексы, финансовые институты, различные фонды. Полномочия координирующих органов ограничиваются сбором информации, оценкой плановых и фактических показателей реализации цели программы, согласования отдельных решений и подготовки предложений для вышестоящего руководства.

Организация управления сферой образования в совершенных условиях основывается на совокупности принципов, методов и форм, значительно отличающихся от используемых в других сферах деятельности. Поэтому для оценки механизма и организационной формы управления необходимо рассматривать сферу образования в целом отдельно от других социально-культурных сфер деятельности. Под влиянием требований научно-технического прогресса и рыночной экономики формулируется в стране новая концепция оценки качества образования и задач управления ими, которая находит свое отражение в использовании соответствующих организационных форм управления.

Рассматривая различные альтернативы организации работ по обеспечению качественного уровня образования и его поддержанию, необходимо помнить, что их построение вытекает из целей образования и в то же время, определяется характером рыночных отношений. При этом под качеством образования можно понимать степень соответствия его программы требованиям, предъявляемым обществом и экономикой для выполнения определенных функций после получения образования.

Однако нельзя однозначно подходить к оценке качества всех уровней образования, так как объективная и рыночная оценка качества образования могут быть очень противоречивы и определяются соотношением спроса и предложения, конкуренцией образовательных учреждений различных форм собственности, организованностью и экономическим потенциалом потребителей. При отсутствии государственного контроля за качеством образования, формирования требований к нему образование превращается фактически в неуправляемый процесс. Данную ситуацию нельзя рассматривать с позиции "плохо-хорошо", необходимо, чтобы высшее образование четко разграничивало подготовку исследовательских кадров и квалифицированных специалистов для сферы услуг, как основы будущего "информационного общества". Это усугубляется сегодня тем, что коммерческие аспекты отраслевого развития способны вытеснить из высшего образования необходимые фундаментальные знания, уровень качества которых соответственно снижается. В связи с этим необходимо разграничение в профессиональных заведениях организационно-методического руководства образовательной и коммерческой деятельностью. В тоже время функционирование различных по характеру научно-практической деятельности структур в рамках одного образовательного комплекса нуждается в координации на основе создания нового экономического механизма, связывающего все эти направления. На сегодняшний день сложилась традиционная организационная структура высших учебных заведений, деятельность которых подразумевается по следующим направлениям: образовательная, методическая, воспитательная, НИОКР и административно-хозяйственная.

Образовательную, методическую и воспитательную деятельность осуществляют факультеты, специальные научно-исследовательские подразделения, а административно-хозяйственные работы выполняют обслуживающие и вспомогательные хозяйственные подразделения.

В условиях рыночных отношений резко возрастает роль маркетинговых, коммерческих и информационных функций профессионального учреждения. Степень сложности структуры организационной системы профессиональных заведений зависит от состава и характера функций, выполняемых системой. Основной же целью является реализация учебного (образовательного) и научно-практического потенциала заведения. Укрупненная схема организационной структуры управления коммерческой деятельностью высшего учебного заведения представлена на рис. 3

Процессы управления образовательной деятельностью, выполняемые факультетами, достаточно хорошо изучены и реализуются. Однако управление коммерческой деятельностью профессиональных образовательных учреждений требует применения маркетинговой ориентации и реализации дополнительных направлений деятельности. Несмотря на то, что концепция маркетинга позволяет анализировать, максимально удовлетворить потребительский спрос на образовательные и научно-исследовательские услуги, она является лишь руководством к планированию. При этом ориентироваться на потребителя означает изучение потребностей рынка и разработки планов по их удовлетворению.

Товары и услуги в этом случае выступают как средство достижения цели, а не сама цель. С позиции интегрированного маркетинга для удовлетворения интересов потребителей услуг образовательных учреждений координируются все виды коммерческой деятельности. В зависимости от номенклатуры производимых услуг меняется характер участия специалистов по маркетингу, что находит свое отражение в организационной структуре маркетинговых подразделений. Служба (отдел, группа) маркетинга выполняет изучение целевых рынков образовательных, научно-исследовательских услуг и других видов коммерческой деятельности, а также осуществляет планирование на основе разработки маркетинговых программ, сложность которых зависит от качества образовательных услуг, на основании миссии ВУЗа, содержание его деятельности и отраслевой специфики.

Прежде всего, исследуется товарный комплекс образовательного учреждения, который включает способы, методы, мероприятия, способные сделать учебное заведение более привлекательным, интересным для потребителей.

Одной из проблем профессиональных средних и высших учебных заведений является проблема трудоустройства выпускников, особенно на уровне регионов, потому рационально иметь в структуре управления деятельностью этих учреждений информационно-распределительные подразделения по организации ярмарок по устройству на работу, которые могут являться элементами маркетинговых отделов. Новый подход к подготовке рабочих кадров, профессиональных работников и специалистов дает основание по-новому взглянуть на проблему воспитания учащихся, взаимоотношения коллектива и личности, роли личности в коллективе в коллективе.

Рис. 3.

Для этого необходима разработка системы преемственности в воспитательной работе на каждом этапе профессионального обучения, а также самовоспитание, роль общественности, социальной среды и семьи. Необходим постоянно действующий Банк информации (на региональном и федеральном уровнях) об изменениях в содержании труда, территориальной и профессиональной потребности в новых профессиях.

При этом необходим опережающий характер развития образования в части начального профессионального образования по отношению к экономике страны, так как это имеет определяющее значение для формирования рынка труда, обеспечение эффективной занятости и развития человеческих ресурсов. В тоже время актуальной становится регионализация и муниципализация профессионального (начального, среднего) образования, соответствующая реальному потенциалу экономики России.

Региональным образовательным структурам управления необходимо скоординировать усилия научно-образовательных учреждений регионов по внедрению прикладных разработок в практику непрерывного профессионального образования, а также обеспечить координацию взаимодействий с международными организациями в сфере внедрения передового опыта в практику деятельности учебных заведений.

На базе профессиональных учебных заведений органам управления региональным образованиям целесообразна организация обучения и переобучения социально-незащищенных слоев взрослого населения.

Предметно-урочная система является наиболее распространенной в мировой практике. Как развернутую систему в XVII веке ее создал Я.А. Коменский. Классу и обучению как дидактическим понятиям уже около 400 лет. Предметно-урочная система характеризуется такими особенностями: обучаемые приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав в период всего обучения. Класс работает по единому годовому учебному плану и программам, согласно расписанию. Урок обычно посвящен одному учебному предмету, теме. Работой обучающихся руководит преподаватель. Он оценивает результаты учебы по своему предмету и в конце учебного года принимает решение о переходе обучаемых на следующий уровень. Учебный год, день, расписание предметов, каникулы - это тоже признаки предметно-урочной системы.

Необходимо отметить следующие достоинства предметно-урочной системы: четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия обучающихся между собой, воспитание их в учебном процессе, экономичность.

В качестве ее недостатков можно назвать: трудность учета индивидуальных особенностей обучаемых и организации индивидуальной работы с ними как по содержанию, так и по темпам и методам обучения; строгая организационная структура затрудняет связь обучения с реальной жизнью. Все это толкает преподавателей на поиски других систем обучения, вот некоторые из них.

1. В начале XIX века была распространена система взаимного обучения (белланкастерская): старшие обучающие, получившие знания от преподавателя, обучали тех, кто знает меньше. Это позволяло одному преподавателю обучать сразу много учеников, но давало низкое качество.

2. По мангеймской системе (20-е годы ХХ века, Европа) создавались группы, разные по уровню развития, способностям, подготовке обучаемых: слабые, средние и сильные. Отбор в группы определялся результатами экзаменов. В зависимости от успехов можно было сменить группу, но этого почти не происходило, поскольку система не давала возможности слабым обучаемым достигать высокого уровня.

3. В Европе и США в начале ХХ века было опробовано много систем обучения, направленных на обеспечение индивидуальной активной и самостоятельной учебной работы. Наиболее радикальная из них - Дальтон-план, согласно которому обучаемый брал задания на год по каждому предмету и отчитывался по ним в установленные сроки. Единого для всех расписания не было. Коллективная работа велась один час в день, остальное время - индивидуальная работа в предметных мастерских, лабораториях, консультации с преподавателями. В СССР в 1920-е годы использовалась модификация Дальтон-плана под названием бригадно-лабораторная система. Задания по изучению курса, темы брала группа обучающихся (бригада). Они работали самостоятельно в лабораториях, отчитывались коллективно, преподаватели давали консультации. Однако эта система, развивая самостоятельность обучающихся, снижала уровень их подготовки.

4. В 1950-е годы возник план Трампа – система, стимулирующая индивидуальное обучение, использующая гибкие его формы. Она включала три формы работы: лекции с применением технических средств для больших групп (100 - 150 обучающихся), 40% времени; работа в группах численностью 10 - 15 человек, 20% времени; индивидуальная работа в кабинетах, 40% времени. При этом классов не существует. Малые группы меняют свой состав. Эта система требует слаженной команды преподавателей, четкой организации, материального обеспечения и имеет определенные достоинства.

В настоящее время предпринимаются попытки усовершенствовать классно-урочную и другие системы. На Западе в рамках развития плана Трампа организуются «неградуированные классы»: обучаемый по одному предмету может учиться по программе на одном курсе, а по другому предмету - на другом курсе. Существуют проекты и эксперименты по созданию «открытых учебных заведений»: обучение проходит в учебных центрах с библиотеками, мастерскими, что ведет к разрушению института. В целом поиски форм обучения идут в направлении индивидуализации, психологизации и использования технических средств.

Реализация содержания обучения осуществляется в различных организационных формах, которые призваны упорядочить учебный процесс в образовательных учреждениях.

Организационные формы обучения - это виды учебных занятий, отличающихся друг от друга дидактическими целями, составом студентов и слушателей, местом проведения, продолжительностью, содержанием деятельности преподавателя и обучающихся. В организационных формах обучения реализуется система взаимодействия учения и управления учебной деятельностью, осуществляемая по определенному, заранее установленному порядку и режиму.

В рамках различных организационных форм обучения преподаватель обеспечивает активную познавательную деятельность обучаемых, используя фронтальную, групповую и индивидуальную работу.

Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей группы: преподаватель излагает учебный материал для всей группы, ставит одинаковые задачи, а студенты решают одну проблему, овладевают общей темой. Фронтальная форма организации учебной деятельности обучаемых обеспечивает общее продвижение обучающихся к определенному уровню профессионального образования. Однако такая работа не может быть универсальной, так как при ее использовании недостаточно учитываются специфические особенности, уровень развития каждого студента, слушателя.

Пригрупповой работе учебная группа разделяется на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или различные задания. Количество обучающихся в группе зависит от учебного предмета и поставленной задачи (от 2 до 10 человек, но чаще средняя численность составляет 3-5 студентов, слушателей). Групповая работа обучающихся может применяться для различных целей: решения задач и упражнений, выполнения лабораторных и практических работ, изучения нового материала. Обдуманно применяемая групповая работа создает благоприятные воспитательные возможности, приучает обучаемых к коллективным методам работы.

При индивидуальной работе каждый студент получает задание, которое он выполняет независимо от других. Поэтому индивидуальная форма организации познавательной деятельности предполагает высокий уровень активности и самостоятельности обучающихся. Индивидуальная форма организации учебного труда особенно целесообразна для таких видов работ, в которых могут более ярко проявиться индивидуальные особенности и возможности обучаемых. При одних и тех же задачах обучения, подобрав систему индивидуализированных заданий, можно отрегулировать темп работы в соответствии с индивидуальными возможностями обучаемых.

Индивидуальные формы наиболее целесообразны при выполнении различных упражнений, задач. Они успешно применяются при программированном обучении, а также для углубления знаний и ликвидации пробелов в изучении материала у студентов и слушателей. Индивидуальная работа имеет особое значение для формирования потребности в самообразовании и выработки соответствующих навыков самостоятельной работы.

Фронтальная, групповая и индивидуальная работа обучаемых по-разному может сочетаться в рамках отдельных организационных форм обучения, создает вариативные возможности для реализации образовательных, воспитательных и развивающих функций обучения. Выбор организационных форм диктуется особенностями учебного предмета, содержанием учебного материала, особенностями учебной группы.

Курсовая система, установившаяся в высших учебных заведениях характеризуется строгим графиком учебного процесса с распределением всех дисциплин учебного плана, учебной и производственной практики, а также зачетов и экзаменов по курсам и семестрам.

Курсовая система обучения предполагает многообразие видов учебных занятий, проводимых с различными по составу коллективами обучающихся: лекции - с потоками (курсами) студентов и слушателей, практические, лабораторные, семинарские занятия - с группами и подгруппами студентов и слушателей; спецсеминары, факультативы – с группами, сформированными по интересам; различные виды практики – с отдельно сформированными группами и т. д.

Ведущим признаком для классификации организационных форм обучения служат их дидактические цели. Дидактические цели определяются полнотой цикла педагогического управления и руководства учебной деятельностью обучаемых, включающего их подготовку к овладению новым материалов, усвоение новой информации, выполнение упражнений и решение задач для овладения умениями и навыками, контроль и коррекцию.

Как правило, каждая организационная форма обучения имеет несколько дидактических целей, однако среди них могут быть выделены ведущие, то есть такие, в которых заключено главное назначение той или иной организационной формы. Например, лекции позволяют решить комплекс дидактических целей - предъявление новых знаний, их мотивацию и обобщение, однако ведущая дидактическая цель лекции - предъявление учебной информации. На практических занятиях у обучающихся закрепляются и систематизируются знания, однако ведущей дидактической целью является формирование практических умений.

В структуре процесса обучения можно выделить три группы организационных форм:

v направленные преимущественно на теоретическую подготовку обучающихся: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

v направленные преимущественно на практическую подготовку обучающихся: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

v формы контроля знаний и умений обучающихся: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каждая из организационных форм обучения обладает определенными особенностями, без учета которых немыслима оптимизация процесса обучения. Охарактеризуем основные организационные формы обучения.

Урок - это форма организации обучения группы учащихся одного возраста, постоянного состава, занятия проходят по твердому расписанию и с единой для всех программой обучения. В системе подготовки профессиональных кадров используются только отдельные компоненты, присущие урочной форме обучения. Однако согласно требованиям государственного образовательного стандарта эту форму должны знать все обучающиеся.

Как организационная форма урок характеризуется постоянством отведенного на него времени (как правило, 2 часа), постоянством состава студентов (учебная группа), проведением преимущественно в учебном кабинете (аудитории) по расписанию, под руководством преподавателя.

В ходе урока решается комплекс дидактических целей:

Сообщение обучающимся новых знаний; организация самостоятельного изучения нового учебного материала;

Повторение и закрепление пройденного материала; уточнение, обобщение и систематизация полученных знаний: экспериментальное подтверждение теоретических положений;

Формирование практических умений: а) необходимых для овладения последующими учебными дисциплинами; б) профессиональных умений и навыков; в) умений и навыков самостоятельного умственного труда;

Контроль, анализ и оценка знаний и умений обучающихся, корректировка учебного процесса на основе результатов проверки: уточнение и дополнение знаний, подкрепление умений;

Развитие познавательных способностей обучающихся.

Именно эта особенность урока (широкий комплекс дидактических целей), отличающая его от других форм организации учебного процесса, составляет его преимущество и педагогическую ценность.

Урок - наиболее гибкая и подвижная форма организации учебного процесса: она дает возможность преподавателю более оперативно реагировать на результаты обучения.

При классификации уроков по дидактической цели выделяют такие их типы:

Урок овладения новыми знаниями;

Урок формирования и совершенствования умений и навыков;

Урок обобщения и систематизации знаний;

Контрольно-проверочные занятия;

Урок повторения, закрепления знаний;

Комбинированные занятия, на которых решается несколько дидактических задач.

Данные занятия в чистом виде нечасто используются в практике, за исключением комбинированного, но классификация помогает все же осознать важные характеристики занятия, в частности его структуру. Структура занятия - совокупность его элементов, частей, обеспечивающих целостность занятия и достижение дидактических целей. Структура зависит также от целей, содержания, методов и средств обучения, уровня подготовки обучающихся. Типичная структура комбинированного занятия такова: организационный момент, опрос обучающихся по пройденному материалу, изучение нового материала, закрепление его и задание на самостоятельную работу. Однако это традиционное, достаточно эффективное построение занятия, превращаясь в шаблон, снижает уровень обучения. Поэтому ведется поиск путей совершенствования структуры занятия.

Каждое занятие имеет дидактический, методический, психологический, воспитательный и гигиенический аспекты. Дидактическая подструктура включает три этапа: актуализацию знаний и способов деятельности, формирование новых знаний и способов познавательных действий и применение полученных знаний, умений. Методическая подструктура обязывает планировать конкретные виды деятельности: выполнение упражнений, решение задач; объяснение материала с применением адекватных методов и средств; решение задач под руководством преподавателя и самостоятельно. Хорошо продуманное методическое обеспечение любого занятия позволяет не забывать о психологической составляющей урока, которая предполагает создание мотивации, психологического комфорта, учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, характер психологических операций усвоения знаний, собранность преподавателя, его умение распределить свое внимание между всеми обучающимися, самообладание и самоконтроль, доброжелательность и справедливость.

К воспитательным аспектам урока относятся: постановка воспитательных задач, реализация воспитательных возможностей, заложенных в содержании и методах обучения, воздействие на мотивационную сферу личности обучающихся, стимулирование и формирование положительного отношения к учению, развитие у них самостоятельности и творческих способностей, высокая требовательность преподавателя, сочетающаяся с уважением к личности студентов, соблюдение педагогического такта.

К гигиеническим требованиям относятся предупреждение умственного и физического утомления (обеспечение чистого воздуха в аудитории, благоприятного для учебных занятий температурного режима, соблюдение норм освещения, соответствие учебной мебели физическим данным обучающихся).

В теории и практике урока важное место занимают вопросы подготовки преподавателя к занятию. При этом он опирается на знание процесса обучения, предметную методику, педагогическую психологию.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ

Мы уже знаем, что категории цели, содержания, средств раскрывают сущность воспитательного процесса, объясняя, к чему он стремится, чем наполнен и на что направлен. Есть еще одна очень важная категория, связанная с вопросом – как воспитывать? Это категория метода воспитания.

Общий принцип выбора методов воспитания – гуманизм отношений педагога к воспитанникам: стремление применять такие методы, которые дают возможность каждой личности развивать свои способности, осознать и сберечь свою индивидуальность, реализовать собственное Я.