Объединение галицкого и волынского княжеств. Галицкая русь Княжение Даниила Романовича

Превентивная война - самоубийство из-за страха смерти

Отто фон Бисмарк

Галицко-Волынское княжество располагалось в юго-западной части Руси. С началом феодальной раздробленности княжество отделилось от киевской власти и реально претендовало на главенствующую роль на Руси. Это княжество отличалось наличием плодородных почв, лесов, торговых путей и специфической системы управления.

Князья

Князья Галицкого-Волынского княжества:

- Ярослав Осмомысл (1153-1187). Правил в Галиче.

- Роман Мстиславич. С 1170 года правил в Волыни, а в 1199 подчинил Галич, образовав единое княжество. Правил до 1205 года.

- Даниил Романович. 1205-1219 - правление под опекой матери. Дальше - самостоятельно правление.

Во времена раздробленности большим влиянием пользовались бояре. достаточно сказать, что и Роман Мстиславич и Даниил Романович основную борьбу вели не с соседними княжествами и королевствами, а с собственным боярством. Результаты были не самыми лучшими. В 1205 году, после смерти Романа, его малолетние дети были изгнаны из княжества. Началась чехарда с приглашением правителей. Дело доходило до того, что на некоторое время князем Галицко-Волынского княжества стал боярин Володислав Кормиличич. Это был уникальный случай локального прерывания династии Рюриковичей в отдельном княжестве.

В 1254 году Даниил провозгласил себя королем, а княжество стало королевством. После гибели князя-короля в 1264 году княжество распалось на ряд мелких областей, которые существовали до 1352 году, когда Галиция перешла к Польше, Волынь к Литве.

Развитие

Галицко-Волынское княжество, развитие которого осуществлялось в 12-13 века, можно свести к следующим основным датам:

- 1199 - объединение в единое княжество. До этого было 2 центра - Волынь и Галич.

- 1214 - Селешский договор между Венгрией и Польшей. Венгры планировали забрать себе Восточную Галицию, а поляки Западную.

- 1234 - Михаил Всеволодович Черниговский занял Галич.

- 1236 - Даниил Романович захватывает Галич.

- 1240 - он же захватывает Киев.

- 1264 - княжество разделилось на множество более мелких.

- 1352 - Польша захватила Галицию, а Литва Волынь.

Удачное географическое положение княжество привело к постоянным попыткам соседей захватить эту территорию. Речь идет не только о борьбе с другими удельными княжествами, но и противостоянии с Литвой, Венгрией и Польшей. Все эти страны неоднократно снаряжали военные походы против княжества.

Географическое положение и земли

Галицко-Волынское княжество располагалось в юго-западной части Руси между Днестром и Прутом, а также с выходом на Карпаты. основная характеристика географического положения княжества - наличие мягкого климата и плодородных земель. Здесь были черноземные земли, обширные леса и залежи каменной соли, благодаря которой княжеству удавалась богатеть. В летописях указывается, что солью торговали с Византией, Польшей, Чехией и другими странами.

Соседи Галицко-Волынское княжества:

- Венгерское королевство

- Польское королевство

- Литовское княжество

- Полоцкое княжество

- Турово-Пинское княжество

- Киевское княжество

- Половецкие степи

К югу располагались неосвоенные земли, виды на которые имели не только галицко-волынские князья, но и половцы с венграми.

Крупные города: Галич, Владимир-Волынский, Берестье, Луцк, Львов, Дорогобуж, Теребовль.

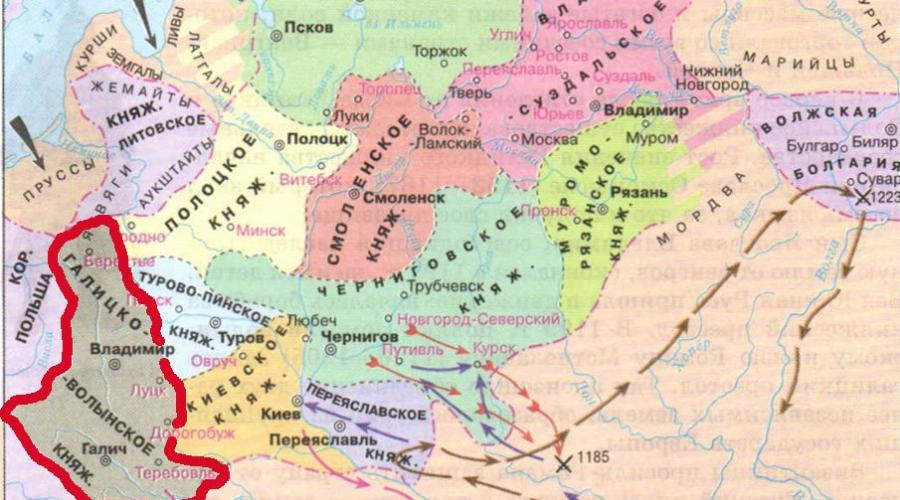

Карта

Карта Галицко-Волынского княжества с географическим положением в пределах Удельной Руси.

Экономическое развитие

Особенности экономического развития Галицко-Волынского княжества следует искать в географическом положение. Плодородные земли оказывали свое влияние на богатство региона, но куда важнее было наличие соледобычей, торговля которой приносила огромные деньги казне. Другая важная экономическая особенность региона - через княжество проходили международные торговые пути.

Культура

В Галицко-Волынском княжестве был достигнут расцвет летописания. Пик этого процесса пришелся на период правления Даниила Романовича. Этого князя в летописях называют идеальным правителем, а также великолепным воином: дерзким, бесстрашным и мудрым. Если рассматривать летописи этих земель, то они больше напоминают красочный рассказ. Если в других летописях идет перечисление фактов и событий, то в данном случае ситуация другая - все повествование идет в форме рассказа.

Архитектура Галича и Волыни уникальная. На нее отложила отпечаток европейская культура, а также близость Киева с его традициями. В результате был достигнут удивительный колорит, и города стали удивлять своей красотой и изяществом. Зодчие в строительстве использовали красочные стекла, пропускающие свет, украшение зданий внутри и снаружи, рельефные изображения, покрытие позолотой и многое другое. Это были богатые города, что нашло отражение и в культуре.

Особенности

Политические особенности Галицко-Волынского княжества относятся к системе управления. схематически она может быть изображена в виде горизонтальной прямой.

Власть практически в равной мере распределялась между князем, вече и боярством. Поэтому позиции боярства были так сильны, и поэтому шла борьба за власть между богатыми людьми и князем. ведь в других крупных княжествах прослеживались треугольники управления, где кто-то оказывался на вершине и получал главенствующую роль. В этом княжестве такого не было.

Общие особенности развития княжества в период феодальной раздробленности (11-13 века):

- Борьба с Киевом за главенство на Руси

- Активная разработка добычи каменной соли.

- Большое количество пашенных земель и лесов.

- Активная внешняя торговля и рост городов за этот счет.

Распад Киевской Руси явился причиной её политического и экономического развития. В середине двенадцатого века в результате этого распада появилось Галицко-Волынское княжество.

Теперь вернёмся в те времена, когда Галицкая земля и Волынь не были зависимы от города Киев. Необходимо отметить, что Волынское государство было старше киевского и именно с неё началось сплочение украинских племён. Эта земля была довольно богатой, так как через неё проходили торговые пути в Западную Европу. В 981 и 993 гг. в результате походов её присоединил к Киевскому государству Владимир. Приблизительно в то же время к нему же была присоединена Галицкая земля.

В качестве органов власти в Галицко-Волынском княжестве были князь, а также боярский совет и вече. Однако их роль была немного другой, чем в Киевской Руси.

Вся верховная власть формально принадлежала князю, стоявшему во главе государства. Он владел правом принимать законы, а также имел право судить и осуществлять центральное управление всем государством. Но при этом всём волю князя могли оспорить бояре. Только случае соглашения с ними вся власть сосредотачивалась в его руках (если же соглашение не было достигнуто, то власть переходила к боярской аристократии).

В пределах своих владений вассалы князя получали (как правило, вместе с должностью) право судить. В боярских вотчинах абсолютно все судебные полномочия были в руках самих бояр. И пусть на местах были учреждены княжеские судебные органы с направленными самим князем тиунами, они не могли идти наперекор боярской власти.

Также правящий князь должен был возглавлять военную организацию, собирать через установленных им лиц налоги и чеканить монеты, а также осуществлять внешнеполитические отношения с другими государствами и странами.

Основная форма правления в Галицко-Волынской земле была монархия (раннефеодальная), но здесь также имел место и дуумвират. Так с тысяча двести сорок пятого года Данило Галицкий правил государством вместе со своим братом Васильком, владевшим большей частью Волыни.

Как и во многих других землях Руси , в Галицко-Волынском княжестве было вече, но здесь оно не оказывало никакого влияния на политическую жизни и не имело чёткого рабочего регламента. Довольно часто сам князь и собирал вече, спрашивая народной поддержки в определённых бытовых и политических решениях.

ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное образование в Юго-Западной Руси в XII - начале XIV веков.

Об-ра-зо-ва-лось на тер-ри-то-рии рас-се-ле-ния хор-ва-тов вос-точ-но-сла-вян-ских. Сто-ли-ца - Га-лич . Воз-ник-ло в 1124 году, ко-гда га-лиц-ким кня-зем стал сын те-ре-бовль-ско-го князя Ва-силь-ко Рос-ти-сла-ви-ча - Иван Ва-силь-ко-вич. По-сле его смер-ти (1141 год) Галицкое княжество пе-ре-шло во вла-де-ние пе-ре-мышль-ско-го князя Вла-ди-мир-ко Во-ло-да-ре-ви-ча, ко-то-рый сде-лал Га-лич сво-ей сто-ли-цей. В середине XII века в Галицком княжестве во-шли Чер-вен-ские го-ро-да и другие зем-ли, а так-же го-ро-да Бужск, Шумск, Ти-хомль и другие. Сво-его рас-цве-та Галицкое княжество дос-тиг-ло в кня-же-ние Яро-сла-ва Вла-ди-ми-ро-ви-ча Ос-мо-мыс-ла (1153-1187 годы), его тер-ри-то-рия про-сти-ра-лась с се-ве-ра на юг от города Чер-вен до устья Ду-ная, а с за-пада на вос-ток - от вер-ховь-ев реки Вис-ло-ка до ис-то-ка Южного Бу-га. Строи-лись го-ро-да на Ду-нае, раз-ви-ва-лись ре-мёс-ла и тор-гов-ля (с Ви-зан-ти-ей, Поль-шей, Венг-ри-ей, русскими кня-же-ст-ва-ми). Яро-слав Ос-мо-мысл за-щи-щал западные гра-ни-цы Галицкого княжества, ус-пеш-но бо-рол-ся с ко-чев-ни-ка-ми и ки-ев-ски-ми князь-я-ми. Около 1199 года умер га-лиц-кий князь Вла-ди-мир Яро-сла-вич, не имев-ший за-кон-ных на-след-ни-ков, по-сле че-го Галицкое княжество бы-ло за-хва-че-но вла-ди-ми-ро-во-лын-ским князем Ро-ма-ном Мсти-сла-ви-чем и во-шло в со-став Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го кня-же-ст-ва .

По-сле рас-па-да Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го княжества в Галицкое княжество в 1206-1211 годах (с не-боль-ши-ми пе-ре-ры-ва-ми) кня-жи-ли вну-ки га-лиц-ко-го князя Яро-сла-ва Ос-мо-мыс-ла и сы-но-вья чер-ни-гов-ско-го князя Иго-ря Свя-то-сла-ви-ча - кня-зья Вла-ди-мир и Ро-ман Иго-ре-ви-чи. Од-на-ко по-пыт-ка га-ли-чан вос-ста-но-вить преж-нюю ди-на-стию Рос-ти-сла-ви-чей, с ко-то-рой ас-со-ции-ро-ва-лась не-за-ви-си-мость Галицкого княжества, не уда-лась. Стре-мясь к рас-ши-ре-нию сво-их прав, Иго-ре-ви-чи при-бег-ли к рас-пра-вам с га-лиц-ки-ми боя-ра-ми. В от-вет га-ли-ча-не с по-мо-щью венг-ров сверг-ли Иго-ре-ви-чей и пре-да-ли их каз-ни. В Га-лич вер-нул-ся Да-ни-ил Ро-ма-но-вич , но не смог дол-го про-дер-жать-ся у вла-сти. В 1213-1214 годы га-лиц-ким кня-зем был боя-рин Во-ло-ди-слав Кор-миль-чич, так-же свя-зан-ный с преж-ней ди-на-сти-ей Рос-ти-сла-ви-чей. В ре-зуль-та-те вме-ша-тель-ст-ва венгерского ко-ро-ля Эн-д-рэ II власть в Га-ли-че по-лу-чил его сын Ко-ло-ман (1214-1219 годы). Иностранное прав-ле-ние вы-зва-ло ши-ро-кое не-до-воль-ст-во в Га-ли-че, чем вос-поль-зо-вал-ся нов-го-род-ский князь Мсти-слав Мсти-сла-вич Удат-ный, в упор-ной борь-бе су-мев-ший за-хва-тить власть в Га-ли-че (1219-1227 годы). За-клю-чив до-го-вор с венгерским ко-ро-лём Эн-д-рэ II, Мсти-слав пе-ред смер-тью ус-ту-пил га-лиц-кий стол его сы-ну и сво-ему зя-тю - Ан-д-рею (Эн-д-рэ) (1227-1234 годы). В упор-ной борь-бе с венг-ра-ми Да-нии-лу Ро-ма-но-ви-чу лишь на ко-рот-кое вре-мя уда-лось за-хва-тить власть в Га-ли-че. Не на-хо-дя под-держ-ки га-ли-чан, вла-ди-ми-ро-во-лын-ский князь ус-ту-пил в этой борь-бе другим пре-тен-ден-там. В 1235-1238 годы в Га-ли-че пра-ви-ли чер-ни-гов-ские кня-зья - Ми-ха-ил Все-во-ло-до-вич, а за-тем его сын Рос-ти-слав Ми-хай-ло-вич. В 1238 году Да-ни-ил Ро-ма-но-вич вновь объ-еди-нил Га-лиц-ко-Во-лын-ское княжество. По-сле смер-ти Да-нии-ла Ро-ма-но-ви-ча и по-сле-до-вав-ше-го за ней но-во-го рас-па-да Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го княжества его пре-ем-ни-ки в Галицком княжестве - Шварн Да-ни-ло-вич (1264-1269 годы) и Лев Да-ни-ло-вич (1269-1301 годы) - при-со-еди-ни-ли к сво-им вла-де-ни-ям Люб-лин-скую зем-лю и часть За-кар-па-тья с городом Му-ка-чев. В начале XIV веке Галицкое княжество вновь во-шло в со-став Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го кня-же-ст-ва.

Юго-западные княжества Руси - Владимиро-Волынское и Галиц-кое, объединившие земли дулебов, тиверцев, хорватов, бужан, вошли в состав Киевской Руси в конце X в. при Владимире Свя-тославиче. Однако политика великих киевских князей относительно Волыни и Галичини не находила поддержки среди местной земельной знати, и уже с конца XI в. началась борьба за обособление этих земель, хотя Волынская земля традиционно имела тесные связи с Киевом.У Волыни до середины XII в. не было собственной династии князей. Ею, как правило, непосредственно правили из Киева или временами за владимирским столом сидели киевские ставленники.

Формирование Галицкого княжества началось во второй половине XI в. Этот процесс связан с деятельностью основателя га-лицкой династии князя Ростислава Владимировича, внука Ярослава Мудрого.

Расцвет Галицкого княжества приходится на время правления Ярослава Осмомысла (1153-1187), который давал решительный отпор наседавшим на него венграм и полякам и вел ожесточенную борьбу против боярства. Со смертью его сына Владимира Яросла-вича династия Ростиславичей прекратила свое существование, а в 1199 г. владимиро-волынский князь Роман Мстиславич овладел Галицким княжеством и объединил галицкие и волынские земли в единое Галицко-Волынское княжество. Центром его был Галич, затем - Холм, а с 1272 г. - Львов. Победные походы дружин Романа на Литву, Польшу, Венгрию и половцев создали ему и княжеству высокий международный авторитет.

После смерти Романа (1205) западные земли Руси вновь вступили в полосу смут и княжеско-боярских междоусобиц. Наибольшей остроты борьба феодальных группировок западных земель Руси достигла при малолетних сыновьях Романа Мстиславича - Данииле и Васильке.

Галицко-Волынское княжество распалось на уделы - Галиц-кий, Звенигородский и Владимирский. Это дало возможность Венгрии, где при дворе короля Андрея II воспитывался юный Даниил, постоянно вмешиваться в галицко-волынские дела, а вскоре и оккупировать западнорусские земли. Боярская оппозиция не была такой организованной и зрелой, чтобы превратить Галицкую землю в боярскую республику, но имела достаточно сил, чтобы организовывать бесконечные заговоры и бунты против князей.

Незадолго до нашествия орд Батыя Даниил Романович сумел преодолеть оппозицию со стороны могущественных галицких и волынских бояр и в 1238 г. с триумфом вступил в Галич. В борьбе против феодальной оппозиции власть опиралась на дружину, городские верхи и служилых феодалов. Народные массы решительно поддерживали объединительную политику Даниила. В 1239 г. галицко-волынское войско овладело Киевом, но успех был кратковременным.

Надеясь создать при помощи папы антиордынскую коалицию в европейском масштабе, Даниил Романович согласился принять предложенную ему Иннокентием IV королевскую корону. Коронация состоялась в 1253 г.

во время походов на литовских ятвя-гов в небольшом городе Дорогичине вблизи западной границы княжества. Римская курия обратила внимание на Галичину и Волынь, надеясь распространить на этих землях католичество. В 1264 г. Даниил Романович умер в Холме. После его смерти начался упадок Галицко-Волынского княжества, распавшегося на четыре удела.В XIV в. Галицию захватила Польша, а Волынь - Литва. После Люблинской унии 1569 г. галицкие и волынские земли вошли в состав единого многонационального польско-литовского государства - Речи Посполитой.

Общественный строй. Особенностью общественного устройства Галицко-Волынского княжества являлось то, что там создалась многочисленная группа бояр, в руках которой сосредоточились почти все земельные владения. Однако процесс образования крупного феодального землевладения проходил не везде одинаково. В Галичине его рост опережал образование княжеского домена. На Волыни, наоборот, наряду с боярским значительное развитие получило домениальное землевладение. Объясняется это тем, что именно в Галичине раньше, чем в Волыни, созрели экономические и политические предпосылки более быстрого роста крупного феодального землевладения. Княжеский домен начал складываться тогда, когда преобладающая часть общинных земель была захвачена боярами и для княжеских владений круг свободных земель был ограничен. К тому же галицкие князья, стремясь заручиться поддержкой местных феодалов, раздавали им часть своих земель и тем самым уменьшали княжеский домен.

Наиболее важную роль среди феодалов Галицко-Волынского княжества играло галицкое боярство - «мужи галицкие». Они владели крупными вотчинами и зависимыми крестьянами. В источ-

никах XII в. предки галицких бояр выступают в качестве «княжих мужей». Сила этого боярства, расширявшего пределы своих владений и ведшего крупную торговлю, непрерывно возрастала. Внутри боярства шла постоянная борьба за земли, за власть. Уже в XII в. «мужи галицкие» выступают против любых попыток ограничения их прав в пользу княжеской власти и растущих городов.

Еще одну группу составляли служилые феодалы, источниками земельных владений которых были княжеские пожалования, конфискованные и перераспределяемые князьями боярские земли, а также самочинные захваты общинных земель. В подавляющем большинстве случаев они владели землей условно, пока служили, т.е. за службу и под условием службы. Служилые феодалы поставляли князю войско, состоявшее из феодально-зависимых крестьян. На них и опирались галицкие князья в борьбе с боярством.

К господствующему классу Галицко-Волынского княжества принадлежала и крупная церковная знать в лице архиепископов, епископов, игументов монастырей и других, которые тоже владели обширными землями и крестьянами. Церкви и монастыри приобретали земельные владения за счет пожалований и дарений князей. Нередко они, подобно князьям и боярам, захватывали общинные земли, а крестьян превращали в монастырских или церковных феодально зависимых людей.

Основную массу сельского населения в Галицко-Волынском княжестве составляли крестьяне. И свободные, и зависимые крестьяне именовались смердами. Преобладающей формой крестьянского владения землей было общинное, позднее получившее название «дворище». Постепенно община распалась на индивидуальные дворы.

Процесс образования крупного земельного владения и формирования класса феодалов сопровождался усилением феодальной зависимости крестьян и появлением феодальной ренты. Отработочная рента в ХІ-ХІІ вв. постепенно сменяется рентой продуктами. Размеры феодальных повинностей устанавливались феодалами по своему усмотрению.

Жестокая эксплуатация крестьян усиливала классовую борьбу, которая нередко принимала форму народных восстаний против феодалов. Таким массовым выступлением крестьян было, например, восстание в 1159 г. при Ярославе Осмомысле.

Холопство в Галицко-Волынском княжестве сохранилось, но число холопов сократилось, многие из них были посажены на землю и слились с крестьянами.

В Галицко-Волынском княжестве насчитывалось свыше 80 городов, в том числе крупнейшие - Берестье (позднее Брест), Владимир, Галич, Львов, Луцк, Перемышль, Холм.

Самой многочисленной группой городского населения были ремесленники. В городах располагались ювелирные, гончарные, кузнечные и стеклоделательные мастерские. Они работали как на заказчика, так и на рынок, внутренний или внешний. Большие доходы приносила соляная торговля. Будучи крупным торгово-промышленным центром, Галич быстро приобрел также значение культурного центра. В нем создавались известная Галицко-Во-лынская летопись и другие письменные памятники XII-XIII вв.

Государственный строй. Особенностью Галицко-Волынского княжества было то, что оно долгое время не делилось на уделы. После смерти Даниила Романовича оно распалось на Галицкую и Волынскую земли, а затем каждая из этих земель стала в свою очередь дробиться. Особенностью являлось и то, что власть, по существу, находилась в руках крупного боярства.

Поскольку галицко-волынские князья не обладали широкой экономической и социальной базой, их власть была непрочна. Она передавалась по наследству. Место умершего отца занимал старший из сыновей, которого остальные его братья должны были «чтити во отцово место». Значительным политическим влиянием при сыновьях пользовалась вдова-мать. Несмотря на систему вассальной зависимости, на которой строились отношения между членами княжеского дома, каждое княжеское владение политически было в значительной мере самостоятельным.

Хотя князья и выражали интересы феодалов в целом, тем не менее они не могли сосредоточить в своих руках всю полноту государственной власти. Галицкое боярство играло крупнейшую роль в политической жизни страны. Оно распоряжалось даже княжеским столом - приглашало и смещало князей. История Галицко-Волынского княжества полна примерами, когда князья, потерявшие поддержку боярства, вынуждены были покидать свои княжества. Характерны и формы борьбы бояр с неугодными князьями. Против них они приглашали венгров и поляков, предавали смерти неугодных князей (так были повешены князья Игоревичи в 1208 г.), удаляли их из Галичины (в 1226 г.). Известен такой случай, когда боярин Володислав Кормильчич, не принадлежавший к династии, провозгласил себя в 1231 г. князем. Нередко во главе боярских мятежей, направленных против князя, стояли и представители духовной знати. В такой обстановке основ-

Глава 5. Русь в период феодальной раздробленности

§ 3. Галицко-Волынское княжество

ной опорой князей были средние и мелкие феодалы, а также городские верхи.

Галицко-волынские князья обладали определенными административными, военными, судебными и законодательными полномочиями. В частности, они назначали должностных лиц в городах и волостях, наделяя их земельными владениями под условием службы, формально являлись главнокомандующими всех вооруженных сил. Но каждый боярин имел свое военное ополчение, а поскольку полки галицких бояр часто превосходили численностью княжеские, в случае разногласий бояре могли спорить с князем, применяя военную силу. Верховная судебная власть князей при разногласиях с боярами переходила к боярской верхушке. Наконец, князья издавали грамоты, касающиеся различных вопросов управления, но они часто не признавались боярами.

Бояре осуществляли свою власть с помощью совета бояр. В его состав входили крупнейшие землевладельцы, епископы и лица, занимавшие высшие государственные должности. Состав, права, компетенция совета не были определены.

Боярский совет созывался, как правило, по инициативе самого боярства. Князь не имел права созвать совет по своему желанию, не мог издать ни одного государственного акта без его согласия. Совет ревностно охранял интересы боярства, вмешиваясь даже в семейные дела князя. Этот орган, не являясь формально высшим органом власти, фактически управлял княжеством. Поскольку в состав совета входили бояре, занимавшие крупнейшие административные должности, ему фактически подчинялся весь государственный аппарат управления.Галицко-волынские князья время от времени, при чрезвычайных обстоятельствах, в целях упрочения своей власти созывали вече, но оно не имело особого влияния. На нем могли присутствовать мелкие купцы и ремесленники, однако решающую роль играла верхушка феодалов.

Галицко-волынские князья принимали участие в общерусских феодальных съездах. Изредка созывались съезды феодалов, касавшиеся только Галицко-Волынского княжества. Так, в первой половине XII в. состоялся съезд феодалов в городе Шарце для решения вопроса о междоусобицах из-за волостей между сыновьями перемышльского князя Володаря Ростиславом и Владимирком.

В Галицко-Волынском княжестве раньше, чем в других русских землях, возникло дворцово-вотчинное управление. В системе этого управления значительную роль играл дворский, или дворецкий. Он ведал в основном всеми вопросами, касающимися двора

князя, ему поручалось командование отдельными полками, во время военных действий он охранял жизнь князя.

Среди дворцовых чинов упоминаются печатник, стольник, чашничий, сокольничий, ловчий, конюший и др. Печатник ведал княжеской канцелярией, был хранителем княжеской казны, которая вместе с тем являлась и княжеским архивом. В его руках находилась княжеская печать. Стольник ведал столом князя, прислуживал ему во время еды, отвечал за качество стола. Чашничий заведовал бортными лесами, погребами и всем, что относилось к снабжению княжеского стола напитками. В ведении сокольничего находилась птичья охота. Ловчий ведал охотой на зверя. Главная функция конюшего сводилась к обслуживанию княжеской конницы. Под управлением этих должностных лиц действовали многочисленные княжеские ключники. Должности дворецкого, печатника, стольника, конюшего и других постепенно превращались в дворцовые чины.

Территория Галицко-Волынского княжества первоначально делилась на тысячи и сотни. По мере того как тысяцкие и сотские со своим управленческим аппаратом постепенно входили в состав дворцово-вотчинного аппарата князя, вместо них возникали должности воевод и волостелей. Соответственно территория княжества была разделена на воеводства и волости. В общинах избирались старосты, которые ведали административными и мелкими судебными делами.

В города назначались и посылались непосредственно князем посадники. Они не только обладали административной и военной властью, но и выполняли судебные функции и собирали дани и пошлины с населения.

Право. Система права Галицко-Волынского княжества мало чем отличалась от правовых систем, существовавших в других русских землях периода феодальной раздробленности. Нормы Русской Правды, только несколько измененные, продолжали действовать и здесь.

Галицко-волынские князья издавали, конечно, и свои собственные акты. Среди них ценным источником, характеризующим экономические связи Галицкого княжества с чешскими, венгерскими и другими купцами, является грамота князя Ивана Рости-славича Берладника 1134 г. Она устанавливала ряд льгот для иноземных купцов. Около 1287 г. было издано Рукописание князя Владимира Васильковича, касающееся норм наследственного права во Владимиро-Волынском княжестве. В документе говорит-

Глава 5. Русь в период феодальной раздробленности

ся о передаче князем Владимиром права эксплуатации феодально зависимого населения наследникам. Одновременно оно дает материалы для изучения управления селами и городами. Около 1289 г. была издана Уставная грамота Волынского князя Мстислава Данииловича, характеризующая повинности, ложившиеся на плечи феодально зависимого населения Юго-Западной Руси.

tttnГлава 6. МОНГОЛО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

tttk В период раздробленности на Руси продолжается развитие раннефеодального государства. Относительно централизованная Древняя Русь распадается на массу крупных, средних, мелких и мельчайших государств. По своим политическим формам даже мелкие феодальные владения пытаются копировать Киевское государство.

В этот период появляется принципиально новая форма правления - республика. Широко известны Новгородская и Псковская феодальные республики. Менее известна Вятка - колония Новгорода, возникшая в конце XII в. на марийских и удмуртских землях, ставшая самостоятельным государством и просуществовавшая до конца XV в.1

Все рассмотренные феодальные державы объединяются, в принципе, единой правовой системой, в основе которой лежит эпохальный правовой акт - Русская Правда. Ни в одном княжестве не создается нового закона, способного хоть в какой-то мере заменить собой Русскую Правду. Формируются лишь ее новые редакции. Только в феодальных республиках (и это не случайно) возникают новые крупные законодательные акты.

Феодальная раздробленность Руси, как и других районов страны, была неизбежным этапом развития государства. Но эта неизбежность дорого обошлась нашему народу. В XIII в. на Русь навалились монголо-татарские орды.

Юго-западная Русь

§ 32. Княжества Волынское и Галицкое; их соединение

Одновременно с тем, как на северо-востоке Руси вырастало и крепло Суздальское княжество, на юго-западных окраинах Русской земли стали развиваться и богатеть земли Волынская и Галицкая , соединившиеся около 1200 г. в одно сильное княжество.

Земля Волынская с главным городом Владимиром Волынским занимала места по правому берегу Западного Буга и через верховья Припяти простиралась до Южного Буга. Свое название она получила от древнего города Волыня и племени волынян (бужан, дулебов), ее населявшего. С глубокой древности она была подчинена киевским князьям. С середины же XII в. в ней образуется своя княжеская линия – старших Мономаховичей. Знаменитый князь Изяслав Мстиславич (§18) основался на Волыни и отсюда добывал Киев. Отсюда же искал Киева и сын его Мстислав Изяславич . Таким образом, волынские князья, подобно своим братьям и дядям, младшим суздальским Мономаховичам, приобрели себе на Волыни постоянную «отчину» и желали присоединить к ней старый Киев. Сын Мстислава Изяславича Роман Мстиславич был особенно удачлив: ему после долгой борьбы не только удалось овладеть Киевом, где он стал держать подручных ему князей, но удалось приобрести и соседнее с Волынью Галицкое княжество.

Галицкое княжество состояло из двух частей: гористой и равнинной. Гористая часть была расположена на восточных склонах Карпат и главным городом имела Галич на р. Днестре. Равнинная часть простиралась на север, к Западному Бугу, и носила название «Червенских городов», по имени древнего города Червеня с его пригородами. Как далекая окраина Русской земли Галицкая земля не была привлекательна для князей. На Червенские города имели притязания поляки и не раз их отбирали от Руси. Карпатские нагорья были недалеки от враждебных угров; близко оттуда была и беспокойная степь. Поэтому в Червенские города киевские князья посылали молодых князей, которым не было части в других местах Руси. В конце XI в., постановлением Любечского съезда, там были помещены правнуки Ярослава Мудрого, изгои Василько и Володарь.

С тех пор Галицкая окраина превратилась в особое княжество. Сын Володаря Володимирко (ум. 1152) соединил все его города под своей единодержавной властью и сделал столицею княжества Галич. Он расширил границы своих владений, привлекал к себе новых поселенцев, селил на своих землях пленных, взятых в войнах с Киевом и утрами. В отношении своего княжества он играл ту же роль, какую играл Юрий Долгорукий в Суздальском краю: он был первым его устроителем. Лукавый и жестокий, Володимирко не оставил по себе доброй памяти. Как пример лукавства и лживости Володимирка летописец приводит его ответ одному послу, когда тот напомнил князю о святости крестного целования. «И что ми имать сотворити сии крест малый?» – с усмешкою сказал Володимирко. Начатое им дело объединений и усиления Галицкого княжества продолжал его сын Ярослав (прозванный Осмомыслом ). В его долгое княжение (1152–1187) Галич достиг большого внешнего могущества. Прилив поселенцев в Галицкий край шел тогда не только с востока, из Руси, но и с запада, из Венгрии и Польши. Плодородие края манило туда население, положение Галича между Западной Европою и Русью способствовало развитию его торговли и процветанию городов. Талантливый Ярослав умело воспользовался благоприятными обстоятельствами и поднял свое княжество на большую высоту. «Слово о полку Игореве» справедливо ставит Ярослава по значению рядом со Всеволодом Большим Гнездом . Они были в то время сильнейшими князьями на Руси .

После смерти Ярослава Осмомысла в Галиче начались смуты и в них прекратился род галицких князей. Галицким княжением овладел волынский князь Роман Мстиславич (1199), и, таким образом, Волынь и Галич соединились в одно значительное государство. Хотя смуты продолжались и после смерти Романа (1205), однако его государство не распалось, а достигло еще большего могущества в княжение сына Романа князя Данииле Романовича (§37).

Как на северо-востоке, в Суздальской Руси , возвышение княжеского могущества совершалось в зависимости от быстрого заселения края русскими поселенцами, так и на юго-западе волынские и галицкие князья стали сильны и влиятельны благодаря тому, что их земли стали наполняться приходцами с разных сторон. Но положение князей галицко-волынских было труднее и опаснее положения князей суздальских. Во-первых, Волынь и Галич имели своими соседями не слабых инородцев (как это было в Суздале), а сильные и воинственные народности: угров, поляков и литовцев. Сверх того, недалеки были и степные враги Руси – половцы. Поэтому князья волынские и галицкие должны были всегда думать о защите своих владений с севера и запада, от королей угорских и польских, а не только с юга – от половцев . Кроме того, в своих политических предприятиях эти князья привыкли сами пользоваться помощью тех же угров, литвы и поляков, если с ними в ту минуту не воевали. Таким образом, иноземные силы неизбежно вмешивались в волынско-галицкие дела и при случае готовы были захватить эти княжества в свою власть (что, как увидим, позднее им и удалось). Во-вторых, общественная жизнь на Волыни, и в особенности в Галиче, сложилась так, что рядом с княжеским единодержавием там возникла сильная аристократия в виде княжеского боярства, старшей дружины, которая вместе с князьями уничтожила значение городских вечевых собраний, а затем стала оказывать влияние и на самих князей. Даже такие умные и талантливые князья, как Ярослав Осмомысл и Роман, должны были считаться с боярским самоволием. Князь Роман пытался сломить боярство открытым гонением, говоря, что «пчел не передавить – меда не есть». Однако боярство не было истреблено Романом и после Романа приняло самое деятельное участие в смутах, наравне с внешними врагами ослабляя силу Галицкой и Волынской земли.