Галицко-Волынское княжество: географическое положение. Образование Галицко-Волынского княжества. Галицкая русь Княжества Галиции и Волыни

Читайте также

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Владимиро-Суздальское княжество расценивается как классический образец русского княжества периода феодальной раздробленности. К этому есть ряд оснований. Во-первых , оно занимало огромную территорию северо-восточных земель – от Северной Двины до Оки и от истоков Волги до впадения Оки в Волгу. На территории княжества возникла Москва, ставшая со временем столицей великого государства.

Во-вторых, именно во Владимиро-Суздальское княжество перешел из Киева великокняжеский титул. Все владимиро-суздальские князья, потомки Мономаха – от Юрия Долгорукого (1125–1157 гг.) до Даниила Московского (1276–1303 гг.) – носили великокняжеский титул. Это ставило Владимиро-Суздальское княжество в особое центральное положение по сравнению с другими русскими княжествами периода феодальной раздробленности.

В-третьих, во Владимир была перенесена митрополичья кафедра. После разорения Батыем Киева в 1240 г. на смену митрополиту греку Иосифу константинопольский патриарх поставил в 1246 г. в качестве главы русской православной церкви русского по происхождению митрополита Кирилла. В своих разъездах по епархиям Кирилл явно отдавал предпочтение Северо-Восточной Руси. А уже следующий за ним митрополит Максим в 1299 г., «не терпя насилья татарского», покинул митрополию в Киеве. В 1300 г. он уже окончательно «седе в Володимере и со всем клиром своим». Максим первым из митрополитов присвоил себе титул митрополита «Всея Руси».

Отметим, что на территории княжества находятся Ростов Великий и Суздаль – два древнейших русских города, первый из которых упоминается в летописи в 862 г., второй –в 1024 г. Эти важные северо-восточные русские центры издревле давались великими киевскими князьями в уделы своим сыновьям. Первоначально и княжество называлось Ростово-Суздальским. Владимир Мономах в 1108 г. основал город Владимир на Клязьме, вошедший в состав Ростово-Суздальского княжества, великокняжеский престол в котором занимал старший сын Владимира – Юрий Долгорукий. После смерти Юрия Долгорукого его сын Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.) перенес столицу из Ростова во Владимир. С тех пор и берет свое начало Владимиро-Суздальское княжество.

Следует сказать, что Владимиро-Суздальское княжество недолгое время сохраняло единство и целостность. Вскоре после своего возвышения при великом князе Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо (1176–1212 гг.) оно начало дробиться на мелкие княжества. В начале XIII в. от него отделилось Ростовское княжество, в 70-х гг. того же века при младшем сыне Александра Ярославича Невского Данииле самостоятельным стало Московское княжество.

Экономическое состояние Владимиро-Суздальского княжества достигло своего расцвета во второй половине XII–начале XIII вв. при великих князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо. Его могущество символизировали два великолепных храма, воздвигнутых во Владимире во второй половине XII в., – Успенский и Дмитриевский соборы, а также церковь Покрова на Нерли, построенная на восточных подступах к Владимиру. Воздвижение подобных архитектурных сооружений было возможно лишь при наличии хорошо налаженного хозяйства.

Русские люди, переселявшиеся с юга, размещались на земле, которую издавна заселяли финские племена. Однако русские не вытесняли древнее население края, в основном мирно уживались с ним. Дело облегчалось тем, что у финских племен не было своих городов, а славяне строили города-крепости. Всего в XII–начале XIII вв. было возведено около ста городов, ставших центрами более высокой культуры .

Структура класса феодалов во Владимиро-Суздальском княжестве мало отличалась от киевской . Однако здесь появляется новая категория мелких феодалов – так называемые «дети боярские ».

В XII в. появляется и новый термин «дворяне» – низшая часть военно-служивого сословия. В XIV в. они получали за службу землю (поместья) и стали называться «помещики». К господствующему классу относилось также духовенство.

Политическая система Владимиро-Суздальского княжества представляла собой раннефеодальную монархию с крепкой великокняжеской властью . Так, уже первый ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий характеризуется как сильный монарх, сумевший покорить в 1154 г. Киев, где он посадил на престол своего сына Андрея Боголюбского, сбежавшего, правда, оттуда через год. В 1169 г. Андрей Боголюбский вновь завоевал Киев, но не остался на киевском престоле, а вернулся во Владимир, где сумел подчинить ростовских бояр, за что получил в русских летописях характеристику «самовластца» Владимиро-Суздальской земли. Его княжение продолжалось до 1174 г.

Как отмечалось ранее, после смерти в 1212 г. Всеволода Большое Гнездо, в 1176 г. занявшего Владимиро-Суздальский престол, княжество стало дробиться на ряд более мелких, однако владимирский престол на протяжении XIII–XIV вв. все же традиционно расценивался как великокняжеский, первейший престол даже в пору монголо-татарского ига.

Великие князья Владимирские опирались в своей деятельности на дружину , при помощи которой создавалось военное могущество княжества. Из дружины, как и в киевские времена, формировался совет при князе. В него входили и представители духовенства, а после перенесения митрополичьей кафедры во Владимир – сам митрополит. Совет сосредоточивал бразды правления всем Владимиро-Суздальским княжеством, в него входили наместники-дружинники , управлявшие городами.

Великокняжеским дворцом управлял дворецкий , или «дворский», который являлся вторым по значению лицом в государственном аппарате.

Ипатьевская летопись упоминает о тиунах, мечниках и детских , которые тоже относились к числу княжеских чиновников. Очевидно, что Владимиро-Суздальское княжество унаследовало от Киевской Руси дворцово-вотчинную систему управления . Местное управление было сосредоточено в руках наместников, посаженных в городах, и волостелей – в сельской местности. Органы управления вершили также суд в подведомственных землях.

До перенесения митрополичьей кафедры во Владимир во Владимиро-Суздальском княжестве было несколько епархий, возглавлявшихся архиепископами или епископами. Кандидаты в епископы избирались на соборах высшего духовенства при участии великого князя и посвящались в сан митрополитами. Епархии делились на округа во главе с церковными десятниками. Низшую единицу церковной организации составляли приходы во главе со священниками. К «черному» духовенству принадлежали монахи и монахини во главе с настоятелями монастырей. Монастыри часто основывались князьями.

Источники права

К сожалению, до нас не дошли источники права Владимиро-Суздальского княжества, но нет сомнения, что в нем действовали общенациональные законодательные своды Киевской Руси . Правовая система состояла из источников светского права и церковно-правовых источников. Важнейшим источником права оставалась «Русская Правда», которая дошла до нас в большом числе списков, составленных во Владимиро-Суздальском княжестве в XIII–XIV вв., что свидетельствует о ее широком распространении в Северно-Восточной Руси.

Действовали и общерусские уставы первых христианских князей – «Устав князя Владимира о десятинах, церковных судах и людях церковных», «Устав князя Ярослава о церковных судах». Они дошли также в большом числе списков, составленных во Владимиро-Суздальском княжестве. Вероятно, великие князья владимирские конкретизировали общие положения этих уставов применительно к конкретным епархиям, но нет сомнения, что их общие положения были незыблемыми. Особое значение они приобрели после перенесения митрополичьей кафедры во Владимир.

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Юго-западные княжества Руси – Владимиро-Волынское и Галицкое, объединившие земли дулебов, тиверцев, хорватов, бужан, вошли в состав Киевской Руси в конце X в. при Владимире Святославиче. Однако политика великих киевских князей относительно Волыни и Галичины не находила поддержки среди местной земельной знати, и уже с конца XI в. началась борьба за обособление этих земель , хотя Волынская земля традиционно имела тесные связи с Киевом.

У Волыни до середины XII в. не было собственной династии князей . Ею, как правило, непосредственно правили из Киева или иногда киевские ставленники.

Формирование Галицкого княжества началось во второй половине XI в. Этот процесс связан с деятельностью основателя галицкой династии князя Ростислава Владимировича, внука Ярослава Мудрого. Расцвет Галицкого княжества приходится на время правления Ярослава Осмомысла (1153–1187 гг.), который оказывал решительный отпор наседавшим на него венграм и полякам и вел ожесточенную борьбу против боярства. Со смертью его сына Владимира Ярославича династия Ростиславичей прекратила свое существование.

В 1199 г . владимиро-волынский князь Роман Мстиславич овладел Галицким княжеством и объединил галицкие и волынские земли в единое Галицко-Волынское княжество. Центром его был Галич, затем – Холм, а с 1272 г. – Львов. Победные походы дружин Романа на Литву, Польшу, Венгрию и половцев создали ему и княжеству высокий международный авторитет. После смерти Романа (1205 г.) западные земли Руси вновь вступили в полосу смут и княжеско-боярских междоусобиц. Наибольшей остроты борьба феодальных группировок западных земель Руси достигла при малолетних сыновьях Романа Мстиславича – Данииле и Васильке. Галицко-Волынское княжество распалось на уделы – Галицкий, Звенигородский и Владимирский (с центрами в гг. Галич, Звенигородка и Владимир-Волынский) . Это дало возможность Венгрии, где при дворе короля Андрея II воспитывался юный Даниил, постоянно вмешиваться в галицко-волынские дела, а вскоре и оккупировать западнорусские земли. Боярская оппозиция не была такой организованной и зрелой, чтобы превратить Галицкую землю в боярскую республику, но имела достаточно сил, чтобы организовывать бесконечные заговоры и бунты против князей.

Незадолго до нашествия орд Батыя Даниил Романович сумел преодолеть оппозицию со стороны могущественных галицких и волынских бояр и в 1238 г. с триумфом вступил в Галич. В борьбе против феодальной оппозиции власть опиралась на дружину, городские верхи и служилых феодалов . Народные массы решительно поддерживали объединительную политику Даниила. В 1239 г. галицко-волынское войско овладело Киевом, но успех был кратковременным.

Надеясь создать при помощи отца антиордынскую коалицию в европейском масштабе, Даниил Романович согласился принять предложенную ему королевскую корону. Коронация состоялась в 1253 г. во время походов на литовских ятвягов в небольшом городе Дорогичине вблизи западной границы княжества. Римская курия также обратила внимание на Галичину и Волынь, надеясь распространить на этих землях католичество.

В 1264 г. Даниил Романович умер в Холме. После его смерти начался упадок Галицко-Волынского княжества, распавшегося на четыре удела. В XIV в. Галицию захватила Польша, а Волынь – Литва. После Люблинской унии 1569 г. галицкие и волынские земли вошли в состав единого многонационального польско-литовского государства – Речи Посполитой.

Особенностью общественного устройства Галицко-Волынского княжества являлось то, что там создалась многочисленная группа бояр, в руках которой сосредоточились почти все земельные владения. Однако процесс образования крупного феодального землевладения проходил не везде одинаково. В Галичине его рост опережал образование княжеского домена. На Волыни, наоборот, наряду с боярским значительное развитие получило домениальное землевладение. Объясняется это тем, что именно в Галичине раньше, чем в Волыни, созрели экономические и политические предпосылки более быстрого роста крупного феодального землевладения. Княжеский домен начал складываться тогда, когда преобладающая часть общинных земель была захвачена боярами и для княжеских владений круг свободных земель был ограничен. К тому же галицкие князья, стремясь заручиться поддержкой местных феодалов, раздавали им часть своих земель и тем самым уменьшали княжеский домен.

Наиболее важную роль среди феодалов Галицко-Волынского княжества играло галицкое боярство – «мужи Галицкие». Они владели крупными вотчинами и зависимыми крестьянами. В источниках XII в. предки галицких бояр выступают в качестве «княжих мужей». Сила этого боярства, расширявшего пределы своих владений и ведшего крупную торговлю, непрерывно возрастала. Внутри боярства шла постоянная борьба за земли, за власть. Уже в XII в. «мужи Галицкие» выступают против любых попыток ограничения их прав в пользу княжеской власти и растущих городов .

Еще одну группу составляли служилые феодалы , источниками земельных владений которых были княжеские пожалования, конфискованные и перераспределяемые князьями боярские земли, а также самочинные захваты общинных земель. В подавляющем большинстве случаев они владели землей условно, пока служили, т.е. за службу и под условием службы. Служилые феодалы поставляли князю войско, состоявшее из феодально-зависимых крестьян. На них и опирались галицкие князья в борьбе с боярством.

К господствующему классу Галицко-Волынского княжества принадлежала и крупная церковная знать в лице архиепископов, епископов, игуменов монастырей и других, которые тоже владели обширными землями и крестьянами. Церкви и монастыри приобретали в основном земельные владения за счет пожалований и дарений князей. Нередко они, подобно князьям и боярам, захватывали общинные земли, а крестьян превращали в монастырских или церковных феодально-зависимых людей.

Основную массу сельского населения в Галицко-Волынском княжестве составляли крестьяне. И свободные, и зависимые крестьяне именовались смердами. Преобладающей формой крестьянского владения землей было общинное, позднее получившее название «дворище». Постепенно община распалась на индивидуальные дворы.

Процесс образования крупного земельного владения и формирования класса феодалов сопровождался усилением феодальной зависимости крестьян и появлением феодальной ренты. Отработочная рента в XI–XII вв. постепенно сменяется рентой продуктами. Размеры феодальных повинностей устанавливались феодалами по своему усмотрению.

Жестокая эксплуатация крестьян усиливала классовую борьбу, которая нередко принимала форму народных восстаний против феодалов. Таким массовым выступлением крестьян было, например, восстание в 1159 г. при Ярославе Осмомысле.

Холопство в Галицко-Волынском княжестве сохранилось, но число холопов сократилось, многие из них были посажены на землю и слились с крестьянами.

В Галицко-Волынском княжестве насчитывалось свыше 80 городов, в том числе крупнейшие – Берестье (позднее Брест), Владимир (позднее Владимир-Волынский), Галич, Львов, Луцк, Перемышль, Холм.

Самой многочисленной группой городского населения были ремесленники . В городах располагались ювелирные, гончарные, кузнечные и стеклоделательные мастерские. Они работали как на заказчика, так и на рынок, внутренний или внешний. Большие доходы приносила соляная торговля. Будучи крупным торгово-промышленным центром, Галич быстро приобрел также значение культурного центра. В нем создавались известная Галицко-Волынская летопись и другие письменные памятники XII–XIII вв.

Особенностью Галицко-Волынского княжества было то, что оно долгое время не делилось на уделы и то, что власть, по существу, находилась в руках крупного боярства .

Таким образом , поскольку галицко-волынские князья не обладали широкой экономической и социальной базой, их власть была непрочна .

Вместе с тем, она передавалась по наследству . Место умершего отца занимал старший из сыновей, которого остальные его братья должны были «чтити во отцово место». Значительным политическим влиянием при сыновьях пользовалась вдова-мать. Но, несмотря на систему вассальной зависимости, на которой строились отношения между членами княжеского домена, каждое княжеское владение политически было в значительной мере самостоятельным.

Галицкое боярство играло крупнейшую роль в политической жизни страны . Оно распоряжалось даже княжеским столом – приглашало и смещало князей. История Галицко-Волынского княжества полна примерами, когда князья, потерявшие поддержку боярства, вынуждены были покидать свои княжества. Характерны и формы борьбы бояр с неугодными князьями. Против них они приглашали венгров и поляков, предавали смерти неугодных князей (так были повешены князья Игоревичи в 1208 г.), удаляли их из Галичины. Известен такой факт, когда боярин Володислав Кормильчич, не принадлежавший к династии, провозгласил себя в 1231 г. князем. Нередко во главе боярских мятежей, направленных против князя, стояли и представители духовной знати. В такой обстановке основной опорой князей были средние и мелкие феодалы, а также городские верхи.

Галицко-волынские князья все же обладали определенными административными, военными, судебными и законодательными полномочиями . В частности, они назначали должностных лиц в городах и волостях, наделяя их земельными владениями под условием службы, формально являлись главнокомандующими всех вооруженных сил. В то же время каждый боярин имел свое военное ополчение, а поскольку полки галицких бояр часто превосходили численностью княжеские, в случае разногласий бояре могли спорить с князем, применяя военную силу.

Верховная судебная власть князей при разногласиях с боярами переходила к боярской верхушке . Наконец, князья издавали грамоты, касающиеся различных вопросов управления, но они часто не признавались боярами.

Бояре осуществляли свою власть с помощью совета бояр . В его состав входили крупнейшие землевладельцы, епископы и лица, занимавшие высшие государственные должности. Состав, права, компетенция совета не были определены . Боярский совет созывался, как правило, по инициативе самого боярства.

Князь не имел права созвать совет по своему желанию, не мог издать ни одного государственного акта без его согласия. Совет ревностно охранял интересы боярства, вмешиваясь даже в семейные дела князя. Таким образом, этот орган, не являясь формально высшим органом власти, фактически управлял княжеством . Поскольку в состав совета входили бояре, занимавшие крупнейшие административные должности, ему фактически подчинялся весь государственный аппарат управления.

Галицко-волынские князья время от времени при чрезвычайных обстоятельствах в целях упрочения своей власти созывали вече, но оно не имело особого влияния. На нем могли присутствовать мелкие купцы и ремесленники, однако решающую роль играла верхушка феодалов.

Галицко-волынские князья принимали участие в общерусских феодальных съездах. Изредка созывались съезды феодалов, касавшиеся только Галицко-Волынского княжества. Так, в первой половине XII в. состоялся съезд феодалов в городе Шарце для решения вопроса о междоусобицах из-за волостей между сыновьями перемышльского князя Володаря Ростиславом и Владимирком.

Примечательно, что в Галицко-Волынском княжестве раньше, чем в других русских землях, возникло дворцово-вотчинное управление . В системе этого управления значительную роль играл дворский, или дворецкий. Он ведал в основном всеми вопросами, касающимися двора князя, ему поручалось командование отдельными полками, во время военных действий он охранял жизнь князя.

Среди дворцовых чинов упоминаются печатник, стольник, чашничий, сокольничий, ловчий, конюший и др . Печатник ведал княжеской канцелярией, был хранителем княжеской казны, которая вместе с тем являлась и княжеским архивом. В его руках находилась княжеская печать. Стольник ведал столом князя, прислуживал ему во время еды, отвечал за качество стола. Чашничи й заведовал бортными лесами, погребами и всем, что относилось к снабжению княжеского стола напитками. В ведении сокольничего находилась соколиная и птичья охота. Ловчий ведал охотой на зверя. Главная функция конюшего сводилась к обслуживанию княжеской конницы. Под управлением этих должностных лиц действовали многочисленные княжеские ключники. Должности дворецкого, печатника, стольника, конюшего и других постепенно превращались в дворцовые чины .

Территория Галицко-Волынского княжества первоначально делилась на тысячи и сотни. По мере того как тысяцкие и сотские со своим управленческим аппаратом постепенно входили в состав дворцово-вотчинного аппарата князя, вместо них возникали должности воевод и волостелей. Соответственно территория княжества была разделена на воеводства и волости. В общинах избирались старосты, которые ведали административными и мелкими судебными делами.

В города назначались и посылались непосредственно князем посадники . Они не только обладали административной и военной властью, но и выполняли судебные функции и собирали дани и пошлины с населения.

Система права Галицко-Волынского княжества мало чем отличалась от правовых систем, существовавших в других русских землях периода феодальной раздробленности. Нормы «Русской Правды», только несколько измененные, продолжали действовать и здесь. Галицко-волынские князья издавали и свои собственные правовые акты. Среди них ценным источником, характеризующим экономические связи Галицкого княжества с чешскими, венгерскими и другими купцами, является Грамота князя Ивана Ростиславича Берладника 1134 г., которая устанавливала ряд льгот для иноземных купцов. Около 1287 г. было издано Рукописание князя Владимира Васильковича, касающееся норм наследственного права во Владимиро-Волынском княжестве. В документе говорится о передаче князем Владимиром права эксплуатации феодально-зависимого населения наследникам и управлении селами и городами. Около 1289 г. была издана Уставная грамота волынского князя Мстислава Данииловича, характеризующая повинности, ложившиеся на плечи феодально-зависимого населения Юго-Западной Руси.

ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное образование в Юго-Западной Руси в XII - начале XIV веков.

Об-ра-зо-ва-лось на тер-ри-то-рии рас-се-ле-ния хор-ва-тов вос-точ-но-сла-вян-ских. Сто-ли-ца - Га-лич . Воз-ник-ло в 1124 году, ко-гда га-лиц-ким кня-зем стал сын те-ре-бовль-ско-го князя Ва-силь-ко Рос-ти-сла-ви-ча - Иван Ва-силь-ко-вич. По-сле его смер-ти (1141 год) Галицкое княжество пе-ре-шло во вла-де-ние пе-ре-мышль-ско-го князя Вла-ди-мир-ко Во-ло-да-ре-ви-ча, ко-то-рый сде-лал Га-лич сво-ей сто-ли-цей. В середине XII века в Галицком княжестве во-шли Чер-вен-ские го-ро-да и другие зем-ли, а так-же го-ро-да Бужск, Шумск, Ти-хомль и другие. Сво-его рас-цве-та Галицкое княжество дос-тиг-ло в кня-же-ние Яро-сла-ва Вла-ди-ми-ро-ви-ча Ос-мо-мыс-ла (1153-1187 годы), его тер-ри-то-рия про-сти-ра-лась с се-ве-ра на юг от города Чер-вен до устья Ду-ная, а с за-пада на вос-ток - от вер-ховь-ев реки Вис-ло-ка до ис-то-ка Южного Бу-га. Строи-лись го-ро-да на Ду-нае, раз-ви-ва-лись ре-мёс-ла и тор-гов-ля (с Ви-зан-ти-ей, Поль-шей, Венг-ри-ей, русскими кня-же-ст-ва-ми). Яро-слав Ос-мо-мысл за-щи-щал западные гра-ни-цы Галицкого княжества, ус-пеш-но бо-рол-ся с ко-чев-ни-ка-ми и ки-ев-ски-ми князь-я-ми. Около 1199 года умер га-лиц-кий князь Вла-ди-мир Яро-сла-вич, не имев-ший за-кон-ных на-след-ни-ков, по-сле че-го Галицкое княжество бы-ло за-хва-че-но вла-ди-ми-ро-во-лын-ским князем Ро-ма-ном Мсти-сла-ви-чем и во-шло в со-став Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го кня-же-ст-ва .

По-сле рас-па-да Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го княжества в Галицкое княжество в 1206-1211 годах (с не-боль-ши-ми пе-ре-ры-ва-ми) кня-жи-ли вну-ки га-лиц-ко-го князя Яро-сла-ва Ос-мо-мыс-ла и сы-но-вья чер-ни-гов-ско-го князя Иго-ря Свя-то-сла-ви-ча - кня-зья Вла-ди-мир и Ро-ман Иго-ре-ви-чи. Од-на-ко по-пыт-ка га-ли-чан вос-ста-но-вить преж-нюю ди-на-стию Рос-ти-сла-ви-чей, с ко-то-рой ас-со-ции-ро-ва-лась не-за-ви-си-мость Галицкого княжества, не уда-лась. Стре-мясь к рас-ши-ре-нию сво-их прав, Иго-ре-ви-чи при-бег-ли к рас-пра-вам с га-лиц-ки-ми боя-ра-ми. В от-вет га-ли-ча-не с по-мо-щью венг-ров сверг-ли Иго-ре-ви-чей и пре-да-ли их каз-ни. В Га-лич вер-нул-ся Да-ни-ил Ро-ма-но-вич , но не смог дол-го про-дер-жать-ся у вла-сти. В 1213-1214 годы га-лиц-ким кня-зем был боя-рин Во-ло-ди-слав Кор-миль-чич, так-же свя-зан-ный с преж-ней ди-на-сти-ей Рос-ти-сла-ви-чей. В ре-зуль-та-те вме-ша-тель-ст-ва венгерского ко-ро-ля Эн-д-рэ II власть в Га-ли-че по-лу-чил его сын Ко-ло-ман (1214-1219 годы). Иностранное прав-ле-ние вы-зва-ло ши-ро-кое не-до-воль-ст-во в Га-ли-че, чем вос-поль-зо-вал-ся нов-го-род-ский князь Мсти-слав Мсти-сла-вич Удат-ный, в упор-ной борь-бе су-мев-ший за-хва-тить власть в Га-ли-че (1219-1227 годы). За-клю-чив до-го-вор с венгерским ко-ро-лём Эн-д-рэ II, Мсти-слав пе-ред смер-тью ус-ту-пил га-лиц-кий стол его сы-ну и сво-ему зя-тю - Ан-д-рею (Эн-д-рэ) (1227-1234 годы). В упор-ной борь-бе с венг-ра-ми Да-нии-лу Ро-ма-но-ви-чу лишь на ко-рот-кое вре-мя уда-лось за-хва-тить власть в Га-ли-че. Не на-хо-дя под-держ-ки га-ли-чан, вла-ди-ми-ро-во-лын-ский князь ус-ту-пил в этой борь-бе другим пре-тен-ден-там. В 1235-1238 годы в Га-ли-че пра-ви-ли чер-ни-гов-ские кня-зья - Ми-ха-ил Все-во-ло-до-вич, а за-тем его сын Рос-ти-слав Ми-хай-ло-вич. В 1238 году Да-ни-ил Ро-ма-но-вич вновь объ-еди-нил Га-лиц-ко-Во-лын-ское княжество. По-сле смер-ти Да-нии-ла Ро-ма-но-ви-ча и по-сле-до-вав-ше-го за ней но-во-го рас-па-да Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го княжества его пре-ем-ни-ки в Галицком княжестве - Шварн Да-ни-ло-вич (1264-1269 годы) и Лев Да-ни-ло-вич (1269-1301 годы) - при-со-еди-ни-ли к сво-им вла-де-ни-ям Люб-лин-скую зем-лю и часть За-кар-па-тья с городом Му-ка-чев. В начале XIV веке Галицкое княжество вновь во-шло в со-став Га-лиц-ко-Во-лын-ско-го кня-же-ст-ва.

Галицкое княжество

Галицкое княжество занимало крайний юго-западный угол восточноевропейской равнины и северо-восточные склоны Карпатских гор. Карпатские террасы, между главным хребтом и pp. Саном и Днестром, составляют так называемое подгорье, далее к северо-востоку простирается долина. Подгорье было занято славянским племенем хорватов, известным уже Константину Порфирородному; долина была занята бужанами, известными в летописи под разными именами (сначала дулебов, потом бужан, наконец, волынян или велынян). Западная часть земли бужан, вошедшая в состав Г. княжества, известна в летописи под именем червенских городов, получивших такое название от одного из них, Червна. К юго-востоку от хорватов и к югу от бужан жили два славянских племени – уличи и тиверцы, по Днестру до Дуная и Черного моря. В Х веке имена уличей и тиверцев исчезают из летописи; вероятно, под напором степных кочевников они должны были передвинуться к северу и северо-востоку и слились с хорватами и бужанами; впоследствии территория их входила в состав Г. княжества.

Земля хорватов и бужан долгое время входит в состав то Руси, то Польши. При Олеге хорваты и дулебы упоминаются в числе племен, принимавших участие в его походе на Царьград. Затем эти области отошли к полякам. Под 981 г. летопись говорит, что Владимир занял «грады их Перемышль, Червень и ины грады». После смерти Владимира червенские города были захвачены Болеславом Храбрым и отошли к Польше, но не надолго: в 1030 – 1031 гг. Ярослав завоевал их обратно. В конце XI в. здесь утверждаются братья Ростиславичи, Василько и Володарь, которые и положили начало существованию Галицкой земли, как особого княжества. Сын Володаря, Владимирко или Владимир, объединил Галицкую землю и перенес столицу далее на запад, в гористую страну хорватов, в Галич, давший свое имя всему княжеству. Единственный племянник Владимира, Иван Ростиславович Берладник, был им лишен удела.

Галицкая земля была окружена различными народами: на северо-западе она граничила с поляками, на юго-западе – с венграми; на юге– со степными кочевниками, на востоке и севере – с княжествами Киевским и Владимирским. Она была одною из богатейших русских областей, в избытке производила хлеб и скот, снабжала всю Русь солью. Ее положение между Западной Европой и остальной Русью способствовало развитию ее торговли. В 1224 г., при сборах против татар, на Днепре явилась галицкая флотилия из 1000 ладей. Галицкая земля была довольно густо заселена: в первой половине XIII столетия в летописи упоминается до 50 галицких и волынских городов.

Пределы Галицкого княжества при Владимире расширились к западу, к югу и к востоку. Он деятельно заботился о колонизации южной части своих владений и заселял ее пленными. В 1146 г., во время осады Звенигорода Всеволодом Киевским, вече решило было сдать город, но воевода Владимира, Иван Халдеевич, повесил трех главных вечннков и этим так устрашил горожан, что они отказались от мысли о сдаче. Такими крутыми мерами Владимир и его дружинники успели в значительной степени подавить вечевое начало. Владимиру наследовал его единственный сын Ярослав, которого «Слово о полку Игореве» называет Осмомыслом. В первые годы правления Ярослава ему много хлопот причинил двоюродный брат его, Иван Берладник, тем более, что последний пользовался сочувствием народа. Княжение Ярослава отличалось вообще мирным характером. Только в самом начале его правления произошло столкновение с Изяславом Киевским за города, возвращения которых Изяслав напрасно добивался у Владимира. После смерти отца Ярослав выразил было желание исполнить требование великого князя, но галицкие бояре воспротивились этому. Изяслав решился действовать силою и подступил к Теребовлю. Ярослав хотел было сам вести в бой галицкие полки, но бояре не допустили его до этого, под предлогом, что он молод и притом единственный представитель княжеского рода. Изяслав проиграл битву, и спорные города остались за Галичем. Резко выразившееся при Ярославе усиление боярства составляет характерную черту истории Галича. Вече в Галицкой области рано было подавлено соединенными усилиями князя и дружины, и не могло уже представить оппозиции усилившемуся боярству, вступившему в борьбу и с княжескою властью. Главной причиной усиления бояр была немногочисленность правившего в Галиче княжеского рода. Здесь редко бывало одновременно более двух представителей княжеской семьи. Вследствие этого галицкие дружинники получили в свои руки те функции, которые исполнялись в остальной Руси младшими членами княжеской семьи: они сидели в качестве княжеских наместников не только в мелких, но и в важнейших городах, командовали войсками, заведовали финансами. Г. боярство не было, впрочем, замкнутым сословием и не имело юридически определенных преимуществ пред остальной массой населения; оно опиралось только на фактическую силу.

Ярослав правил долго (умер 1187). Летопись с большой похвалой отзывается об этом князе, а певец «Слова о полку Игореве» яркими красками рисует его могущество. Умирая, Ярослав завещал Галич сыну от наложницы своей Настасьи – Олегу, а сыну от жены своей Ольги, Владимиру, дал только Перемышль. Но по смерти князя бояре прогнали Олега и отдали всю Г. землю Владимиру, что вызвало новые усобицы, в которые вмешались венгры. Венгерский король Бела занял Галич, посадил там своего сына Андрея, а Владимира держал под стражей в Венгрии. В 1190 г. Владимиру, при помощи поляков, удалось изгнать венгров из Галича, где они всех возбудили против себя своими насилиями, и сесть на галицком столе. С его смертью прекратился в Галиче род Ростиславичей и галицкий стол заняла другая линия в лице Романа Мстиславича Волынского, еще при жизни Владимира пытавшегося овладеть Галичем. При Романе окончательно падает значение Киева, роль которого переходит на севере – к Владимиру, на западе – к Галичу. Своей энергичной внешней политикой, не мешавшей ему, однако, бороться и с боярством внутри страны, Роман довел до конца дело своих предшественников – возвысил Г. княжество на степень сильного государства. Но княжение его было слишком непродолжительно, чтобы сломить господство бояр и установить новый порядок. Тотчас после его смерти (1205) в Г. земле начались смуты. Роман оставил двух сыновей: Даниила, 4-х лет, и Василька, 2-х. На Г. стол оказалось много претендентов, как между русскими князьями, так и между иноземными соседями – венграми и поляками. Важную роль в наступивших событиях сыграли бояре. Они не стали на сторону Романовичей, как по нерасположению к Роману, так и потому, что Романовичи могли претендовать на Галич, как на свою отчину, а бояре стремились сделать княжеский стол избирательным. В Галицкой земле уже в это время перестает господствовать мнение, что княжеский стол есть достояние представителей Рюрикова дома; здесь происходит даже невозможный в других областях факт вокняжения боярина Даниила Романовича. Только в 1249 г. Даниилу удалось победить последних своих противников. Начинающийся с этого времени период княжения Даниила продолжался около 15 лет и был временем наибольшего могущества Галицкой земли. В первую половину княжения Даниила произошло завоевание Руси монголами. Монгольское иго гораздо легче отозвалось на Галиче и Волыни, чем на остальной Руси. Правда, татары во время похода на Венгрию опустошили и Волынь и Галич; но здесь они не производили народной переписи для сбора дани и не присылали сюда своих баскаков. Из летописи не видно даже, чтобы Галич платил определенную дань; Даниил был обязан только помогать татарам войсками. Лишь спустя несколько лет после татарского нашествия, Даниил поехал в орду на поклон. Там его приняли с большим почетом, чем других князей. От него потребовали только сдачи татарам нескольких крепостей и вспомогательных войск в случае войны. Как ни легка была, сравнительно, зависимость Галича от татар, но все же Даниил тяготился ею и целью его деятельности сделалось освобождение от татар. Чтобы обезопасить свою страну, Даниил усердно принялся укреплять города. Татары сначала не обращали на это внимания, но когда Даниил стал вести себя по отношению к ним вызывающим образом, то вновь назначенный татарский темник Бурундай явился во главе большой орды и потребовал у Даниила срытия крепостей и вспомогательных войск против союзной ему Литвы. Даниил должен был подчиниться. Скоро внутренние неурядицы отвлекли внимание татар, и они оставили Галич в покое. Только южная часть владений Даниила отошла от него вследствие нашествия татар: жители Понизья предпочли подчиниться непосредственно татарам. Такие же стремления обнаружили жители восточных окраин Даниилова государства, но они вынуждены были повиноваться Даниилу.

Киевское и Черниговское княжества были гораздо более, чем Галич, опустошены татарами и не могли уже соперничать с Галицко-Волынской Русью. По отношению к Польше Даниил продолжал традиционную политику галицких князей – поддерживал слабых и отдаленных мазовецких князей против более сильных краковских. Вмешавшись в польские дела, Даниил захватил Люблинскую землю, колебавшуюся между Русью и Польшей. На северо-востоке границах Галицко-Волынского княжества в это время возникло сильное Литовское государство. Сын Даниила, Роман, получил Черную Русь с условием признавать верховную власть литовского князя Миндовга. Венгерский король отказался от притязаний на Галич и даже породнился с Даниилом, выдав дочь за его сына Льва. Другой сын Даниила, Роман, был женат на сестре австрийского герцога; этот брак подал повод Роману, по прекращении мужской линии австрийских герцогов, претендовать на их владения. Даниил вступил в сношения и с римским папою, рассчитывая получить от папы помощь для борьбы с татарами. В 1255 г. он признал духовное главенство папы, а папа Иннокентий IV дал Даниилу королевский титул. Но через два года Даниил, разочаровавшись в надеждах на папскую помощь. отказался признавать папу главою церкви; королевский титул он, однако, удержал за собою. Даниил не пользовался расположением бояр. Для поддержания своей власти ему приходилось иногда прибегать к военной силе. Татарское нашествие и набеги литовцев сильно разорили Галицкую Русь. Население бежало в лесистые Карпатские горы, откуда, по миновении опасности, возвращалось на родные пепелища. Даниил приложил много стараний, чтобы заселять вновь опустошенные земли. Он построил целый ряд городов, из которых особенно замечателен Холм; Даниил сделал его своей столицей. Частые сношения с Западом в предшествующее время и особенно в эпоху Даниила не прошли бесследно для Галицкой Руси. Отрезанная, после татарского нашествия, от остальной Руси, Галицкая область теснее примыкает к Западу и усваивает себе западную культуру. Религиозных предубеждений против западных европейцев здесь не было; но Галицкая Русь сохранила православную веру, что содействовало и сохранению народности. Со смертью Даниила (1264) окончился цветущий период истории Галича. С этой поры Галицко-русское государство клонится к упадку и, наконец, теряет самостоятельность. На границах Г. земли усиливаются государства, в которых совершился процесс объединения (Литва и Польша). Они и поглотили ГалицкоВолынскую Русь На первых же порах наследникам Даниила пришлось вмешаться в литовские дела. Объединитель Литвы Миндовг был убит, и там начались смуты. Одному из сыновей Миндовга, Войшелку, удалось захватить власть. Он усыновил Даниилова сына Шварна. На этом основании Шварн заявил претензию на Литву, и ему удалось вокняжиться там, хотя ненадолго, так как он скоро был изгнан усилившейся языческой партией.

По смерти Василька, руководившего сыновьями Даниила, в семье Романовичей начались раздоры. Старший из сыновей Даниила Лев, пытался соединить под своею властью всю Галицкую землю. В борьбе с противившимися его замыслам князьями, а также с Польшей и Литвой, Лев прибегал к помощи татар; появление татар в Г. земле сопровождались большими бедствиями для населены и, вероятно, поэтому Лев не пользовался популярностью. Наоборот, его противник, защитник удельного строя, Владимир Василькович был очень любим населением. Владимир, умирая, завещал свои владения брату Льва, Мстиславу. Лев перенес столицу Г. земли в Львов и вел борьбу с Польшей, которая в эту пору уже объединилась под властью Владислава Локотка; борьба эта окончилась для Льва неудачно, он потерял Люблинскую землю. Смерть Льва относят к 1301 году. Очень мало известно о княжении сына Льва, Юрия, умершего не позднее 1316 г. Ему наследовали в Галиче и на Волыни два сына – Андрей и Лев. Есть известие, что эти князья погибли – вероятно, в борьбе с татарами, около 1324 г. Период от смерти Андрея и Льва до падения самостоятельности Галича очень темен. Обыкновенно дело представляется в следующем виде: по смерти Андрея и Льва в Галиче княжил до 1336 г. Юрий II: бездетному Юрию наследовал сын его сестры, бывшей замужем за мазовецким князем Тройденом, Болеслав. Болеслав княжил до 1340 года и был отравлен русскими за попытку ввести католицизм. В настоящее время чешскому ученому Ржежабку удалось доказать высказывавшееся и ранее мнение, что Юрий II и Болеслав Тройденович – одно и тоже лицо. По мнению Ржежабка, Андрею и Льву наследовал их племянник Болеслав, приняв и православие и имя Юрия II; потом он перешел опять в католицизм и был отравлен своими подданными. От Юрия II до нас дошло несколько грамот. В одной из них Юрий называется «Dei gratia natus dux minoris Russiae» (здесь в первый раз встречается термин Малая Русь). Кроме подписи и печати князя, на этих грамотах имеются подписи и печати вельмож; поименованы и должности этих вельмож: епископ, детко (дядько князя), судья и воеводы – бельзский, перемышльский, львовский и луцкий. Таким образом власть князя в это время была, по-видимому, очень ограничена, и в его непосредственном ведении был едва ли не один город Владимир, где даны некоторые из грамот. Юрий II – Болеслав был последним галицким князем. У него не осталось потомства. На Галицкую землю явилось два претендента: Казимир III польский, как родственник и сюзерен мазовецких князей, и один из сыновей вел. кн. литовского Гедимина – Любарт, женатый на дочери Льва Юрьевича. Между этими претендентами началась борьба, длившаяся около 40 лет. В год смерти Юрия Болеслава Казимир III предпринял поход на Галич, овладел Перемышльской и Львовской землей и увез из Львова в Польшу княжеские сокровища. Между тем Любарт захватил Владимир, Кременец и часть Червенской земли. По уходе Казимира галичане восстали, прибегли к покровительству татар и при помощи их изгнали поляков. В Галиче учреждается боярское правительство, во главе которого стоит боярин Димитрий Детко (т.е. дядько княжеский), с титулом блюстителя и старосты Русской Земли (provisor seu capitaneus terrae Russiae). Такое положение дел продолжалось до 1349 г., когда Казимир предпринял второй поход на Русь, вытеснил Любарта из Волыни и подчинил себе мелких князей, сидевших там (вероятно, это были потомки Мстислава Даниловича). Любарт в свою очередь пошел на Галицкую Русь, проник до самого Галича и дело кончилось договором, по которому Казимиру достались земли Львовская, Перемышльская и Галицкая, а Любарту – Волынь, Холм и Бельз. После этого Казимир еще раз пытался овладеть Волынью, но она осталась за Литвою. По смерти Казимира польская корона досталась его племяннику Людовику Венгерскому, который считал своим коренным владением Венгрию и потому хотел присоединить к ней и Галицкую Русь. После смерти Людовика Венгрия досталась одной из его дочерей, Марии, а Польша другой, Ядвиге. В 1386 г. Ядвига предприняла поход в Галицкую Русь и присоединила ее к Польше. С тех пор Г. до разделов Польши оставалась одной из ее провинций.

Главнейшие труды по истории Г. княжества: Смирнов, «Судьбы Червонной или Галицкой Руси» (Спб., 1860); кн. Трубецкой, «Histoire de la Russie Rouge» (1861); Лелевель, «Histoire de la Lithuanie et de la Rutenie»; Зубрицкий, «История древнего Галицко-русского княжества» (Львов, 1852 – 55); его же, «Историко-критическая повесть временных лет Червонной Руси» (М., 1855); Шараневич, «История Галицко-Володимирской Руси» (Львов, 1863); его же, «Очерк внутренних отношений галичан во 2-й половине XV в.» (на польск. языке); Н. П. Дашкевич, «Княжение Даниила Галицкого» (Киев, 1873); Rezabek, «Iuri II, posledni knize veskere Male Rusi» («Casopis musea cesk.», 1883); Филевич, «Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-володимирское наследие» (Спб., 1890). Обзор новейших трудов см. в статье Линниченка, «Критический обзор новейшей литературы по истории Галицкой Руси» («Журнал мин. нар. пр.», 1891).

Чтобы действительно хорошо разбираться в истории, нужно мысленно представлять интересующую эпоху, дух ее времени и основных персонажей. Сегодня мы совершим небольшое путешествие в средневековую Русь по живописным землям Галичины и Волыни.

Какая она, Русь 12-13-го веков?

В первую очередь - разделенная на небольшие государства, каждое из которых живет по своим законам и имеет своего правителя (князя). Такой феномен назвали Руси. В каждом княжестве люди разговаривают на определенном диалекте русского языка, который зависит от географического положения территории.

Интересно и устройство Руси. Историки выделяют два класса - правящую верхушку, состоящую из знати (влиятельных бояр), и сословие зависимых крестьян. Последних почему-то всегда оказывалось намного больше.

В крупных городах проживали представители еще одного сословия - ремесленники. Эти люди обладали замечательной способностью создавать аутентичные вещи. Благодаря им появились и резьба по дереву, известная не только в России, но и за рубежом. В нескольких словах мы рассказали про средневековую Русь, далее будет исключительно история Галицко-Волынского княжества.

Земли, входящие в состав княжества

Молодое государство, развитие которого началось при Романе Мстиславовиче, состояло из разных земель. Что это были за территории? В состав государства входили галицкие, волынские, луцкие, полесские, холмские, звенигородские и теребовлянские земли. А также часть территорий современной Молдавии, Закарпатья, Подолья и Подляшья.

Подобно разнообразным пазлам, указанные участки земли лаконично образовывали Галицко-Волынское княжество (географическое положение и страны-соседи молодого государства будут описаны в следующей главе).

Местоположение княжества

На раскинулось Галицко-Волынское княжество. Географическое положение нового объединения было очевидно выгодным. Оно сочетало в себе три аспекта:

- нахождение в центре Европы;

- комфортный климат;

- плодородные земли, неизменно приносящие хорошие урожаи.

Удачное местоположение подразумевало и разнообразных соседей, только вот далеко не все из них были дружественны молодому государству.

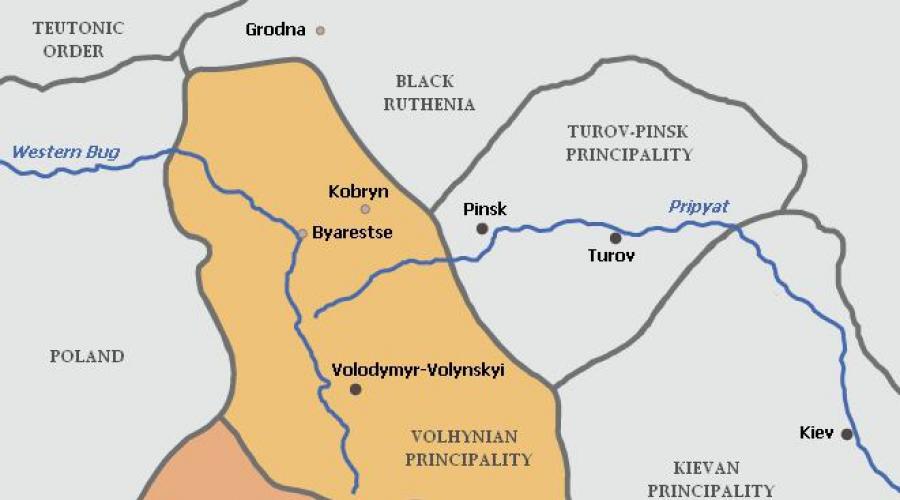

На востоке юный тандем имел протяженную границу с Киевом и Турово-Пинским княжеством. Отношения между братскими народами были дружественными. А вот страны на западе и севере не особо жаловали молодое государство. Польша и Литва всегда хотели контролировать Галичину и Волынь, чего в итоге и добились в 14-м веке.

На юге государство соседствовало с Золотой Ордой. Отношения с южным соседом были всегда сложными. Это связано с серьезными культурными различиями и наличием спорных территорий.

Краткая историческая справка

Княжество возникло в 1199 году, при стечении двух обстоятельств. Первое было вполне логичным - нахождение рядом двух культурно близких территорий (Галичины и Волыни) и недружелюбно настроенные страны-соседи (Польское Королевство и Золотая Орда). Второе - появление сильной политической фигуры - Князя Романа Мстиславовича. Мудрый правитель прекрасно осознавал, что чем больше государство, тем проще ему противостоять общему противнику, да и культурно близкие народы уживутся в одном государстве. Его замысел оправдал себя, и в конце 12-го века появилось новое образование.

Кто же ослабил молодое государство? Выходцы из Золотой Орды смогли пошатнуть Галицко-Волынское княжество. Развитие государства закончилось в конце 14-го века.

Мудрые правители

За 200 лет существования государства разные люди побывали у власти. Мудрые князья - это настоящая находка для Галичины и Волыни. Итак, кому же удалось принести покой и мир на эту многострадальную территорию? Кем были эти люди?

- Ярослав Владимирович Осмомысл - предшественник Романа Мстиславовича, первым пришел на рассматриваемые территории. Смог успешно утвердиться в устье Дуная.

- Роман Мстиславович - объединитель Галичины и Волыни.

- Данила Романович Галицкий - родной сын Романа Мстиславовича. Вновь собрал воедино земли Галицко-Волынского княжества.

Последующие правители княжества оказались менее волевыми. В 1392 году прекратило свое существование Галицко-Волынское княжество. Князья не смогли противостоять внешним противникам. В итоге Волынь стала литовской, Галиция досталась Польше, а Червона Русь - венграм.

Конкретные люди создали Галицко-Волынское княжество. Князья, чьи достижения описаны в этой главе, способствовали процветанию и победам молодого государства на юго-западе Руси.

Взаимоотношения с соседями и внешняя политика

Влиятельные страны окружали Галицко-Волынское княжество. Географическое положение молодого государства подразумевало конфликты с соседями. Характер внешней политики сильно зависел от исторического периода и конкретного правителя: были яркие завоевательные походы, был и период вынужденного сотрудничества с Римом. Последний осуществлялся с целью защиты от поляков.

Завоевательные походы и Данилы Галицкого сделали молодое государство одним из самых сильных на территории Восточной Европы. Князь-объединитель проводил мудрую внешнюю политику по отношению к Литве, Польскому Королевству и Венгрии. Ему удалось распространить влияние на Киевскую Русь в 1202-1203 гг. В итоге киевлянам ничего не осталось, как принять нового правителя.

Не менее интересен и политический триумф Данилы Галицкого. Когда он был ребенком, на территории Волыни и Галичины царил хаос. Но, повзрослев, юный наследник пошел по стопам отца. При Даниле Романовиче снова появилось Галицко-Волынское княжество. Князь значительно расширил территорию своего государства: присоединил восточного соседа и часть Польши (в том числе - город Люблин).

Неповторимая культура

История беспристрастно показывает, что каждое влиятельное государство создает свою аутентичную культуру. Именно по ней люди и узнают его.

Культурные особенности Галицко-Волынского княжества весьма разнообразны. Мы рассмотрим архитектуру средневековых городов.

Каменные соборы и замки характеризуют Галицко-Волынское Земля была богата аналогичными постройками). В 12-13-м веках сформировалась уникальная архитектурная школа на землях Галичины и Волыни. Она впитала в себя как традиции западноевропейских мастеров, так и техники Киевской школы. Местные мастера создали такие архитектурные шедевры, как Успенский Собор во Владимире-Волынском и храм Святого Пантелеймона в Галиче.

Навсегда вошло в историю интересное государство на юге Руси - Галицко-Волынское княжество (географическое положение его мы уже твердо знаем). Своеобразная история и живописная природа неизменно привлекают к нему любителей познавать мир.

Превентивная война - самоубийство из-за страха смерти

Отто фон Бисмарк

Галицко-Волынское княжество располагалось в юго-западной части Руси. С началом феодальной раздробленности княжество отделилось от киевской власти и реально претендовало на главенствующую роль на Руси. Это княжество отличалось наличием плодородных почв, лесов, торговых путей и специфической системы управления.

Князья

Князья Галицкого-Волынского княжества:

- Ярослав Осмомысл (1153-1187). Правил в Галиче.

- Роман Мстиславич. С 1170 года правил в Волыни, а в 1199 подчинил Галич, образовав единое княжество. Правил до 1205 года.

- Даниил Романович. 1205-1219 - правление под опекой матери. Дальше - самостоятельно правление.

Во времена раздробленности большим влиянием пользовались бояре. достаточно сказать, что и Роман Мстиславич и Даниил Романович основную борьбу вели не с соседними княжествами и королевствами, а с собственным боярством. Результаты были не самыми лучшими. В 1205 году, после смерти Романа, его малолетние дети были изгнаны из княжества. Началась чехарда с приглашением правителей. Дело доходило до того, что на некоторое время князем Галицко-Волынского княжества стал боярин Володислав Кормиличич. Это был уникальный случай локального прерывания династии Рюриковичей в отдельном княжестве.

В 1254 году Даниил провозгласил себя королем, а княжество стало королевством. После гибели князя-короля в 1264 году княжество распалось на ряд мелких областей, которые существовали до 1352 году, когда Галиция перешла к Польше, Волынь к Литве.

Развитие

Галицко-Волынское княжество, развитие которого осуществлялось в 12-13 века, можно свести к следующим основным датам:

- 1199 - объединение в единое княжество. До этого было 2 центра - Волынь и Галич.

- 1214 - Селешский договор между Венгрией и Польшей. Венгры планировали забрать себе Восточную Галицию, а поляки Западную.

- 1234 - Михаил Всеволодович Черниговский занял Галич.

- 1236 - Даниил Романович захватывает Галич.

- 1240 - он же захватывает Киев.

- 1264 - княжество разделилось на множество более мелких.

- 1352 - Польша захватила Галицию, а Литва Волынь.

Удачное географическое положение княжество привело к постоянным попыткам соседей захватить эту территорию. Речь идет не только о борьбе с другими удельными княжествами, но и противостоянии с Литвой, Венгрией и Польшей. Все эти страны неоднократно снаряжали военные походы против княжества.

Географическое положение и земли

Галицко-Волынское княжество располагалось в юго-западной части Руси между Днестром и Прутом, а также с выходом на Карпаты. основная характеристика географического положения княжества - наличие мягкого климата и плодородных земель. Здесь были черноземные земли, обширные леса и залежи каменной соли, благодаря которой княжеству удавалась богатеть. В летописях указывается, что солью торговали с Византией, Польшей, Чехией и другими странами.

Соседи Галицко-Волынское княжества:

- Венгерское королевство

- Польское королевство

- Литовское княжество

- Полоцкое княжество

- Турово-Пинское княжество

- Киевское княжество

- Половецкие степи

К югу располагались неосвоенные земли, виды на которые имели не только галицко-волынские князья, но и половцы с венграми.

Крупные города: Галич, Владимир-Волынский, Берестье, Луцк, Львов, Дорогобуж, Теребовль.

Карта

Карта Галицко-Волынского княжества с географическим положением в пределах Удельной Руси.

Экономическое развитие

Особенности экономического развития Галицко-Волынского княжества следует искать в географическом положение. Плодородные земли оказывали свое влияние на богатство региона, но куда важнее было наличие соледобычей, торговля которой приносила огромные деньги казне. Другая важная экономическая особенность региона - через княжество проходили международные торговые пути.

Культура

В Галицко-Волынском княжестве был достигнут расцвет летописания. Пик этого процесса пришелся на период правления Даниила Романовича. Этого князя в летописях называют идеальным правителем, а также великолепным воином: дерзким, бесстрашным и мудрым. Если рассматривать летописи этих земель, то они больше напоминают красочный рассказ. Если в других летописях идет перечисление фактов и событий, то в данном случае ситуация другая - все повествование идет в форме рассказа.

Архитектура Галича и Волыни уникальная. На нее отложила отпечаток европейская культура, а также близость Киева с его традициями. В результате был достигнут удивительный колорит, и города стали удивлять своей красотой и изяществом. Зодчие в строительстве использовали красочные стекла, пропускающие свет, украшение зданий внутри и снаружи, рельефные изображения, покрытие позолотой и многое другое. Это были богатые города, что нашло отражение и в культуре.

Особенности

Политические особенности Галицко-Волынского княжества относятся к системе управления. схематически она может быть изображена в виде горизонтальной прямой.

Власть практически в равной мере распределялась между князем, вече и боярством. Поэтому позиции боярства были так сильны, и поэтому шла борьба за власть между богатыми людьми и князем. ведь в других крупных княжествах прослеживались треугольники управления, где кто-то оказывался на вершине и получал главенствующую роль. В этом княжестве такого не было.

Общие особенности развития княжества в период феодальной раздробленности (11-13 века):

- Борьба с Киевом за главенство на Руси

- Активная разработка добычи каменной соли.

- Большое количество пашенных земель и лесов.

- Активная внешняя торговля и рост городов за этот счет.