Что такое «система управления мастер-данными» и зачем она нужна. Что такое «система управления мастер-данными» и зачем она нужна Случаи из жизни

Читайте также

(клик по картинке ведёт внутрь публикации)

Развиваясь, организации внедряют всё больше и больше информационных систем совершенно различных направлений: бухгалтерский учет, управление персоналом, управление складом etc. Системы живут и развиваются независимо друг от друга до того самого момента, как компании не потребуется взглянуть на свои данные целиком. Объемы данных уже достигают критической точки и выясняется, что сопоставить и сравнить данные вручную становится просто невозможно. Решения основанные на противоречивых и невыверенных данных ведут к управленческим ошибкам, а дубли и неактуальность данных к неверным бизнес решениям.

Конечно же проблема описанная выше не нова и сегодня мы обсудим классический способ решения - систему управления мастер-данными.

(кликабельно)

Типы корпоративных данных: что такое справочные и транзакционные данные

Чтобы разобраться, чем являются и не являются мастер-данные разберем основные типы корпоративных данных.

(взято отсюда)

Неструктурированные данные - текст, почта, и другие данные, у которых нет формально определенной и описанной структуры.

Полуструктурированные - данные не имеющие определенной схемы (или имеющие переменную структуру), но тем не менее имеющие формальное описание в виде тегов и\или определенных маркеров. XML - пример, полуструктурированных данных.

Структурированные (транзакционные) данные - данные имеющие формально определенную схему.

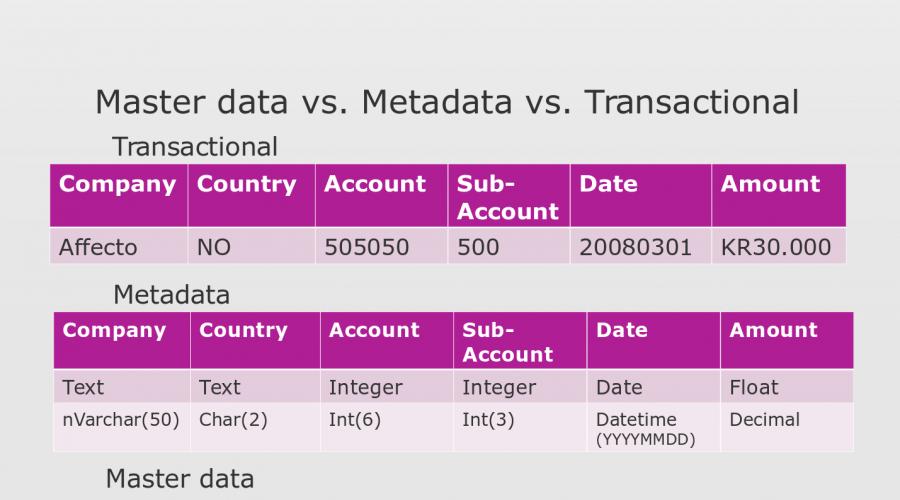

Метаданные - это данные описывающие другие данные, например, схема базы данных клиентов, конфигурационный файл или шаблон отчета.

Мастер-данные - это данные, содержащие ключевую информацию о бизнесе, в том числе о клиентах, о продуктах, о работниках, о технологиях и материалах. Каждая из этих групп может разделяться на несколько предметных областей: в категорию люди входят клиент, продавец, поставщик. Так же может иметь набор правил валидации, которым должны удовлетворять данные.

Пример, общей структуры мастер-данных и валидационных правил (кликабельно)

Зачем оно нужно?

Исторически многие системы хранения, анализа и визуализации данных развивались параллельно и не совместимы между собой. По мере роста компании интеграция данных становится всё более важной и во многих случаях критической задачей, согласно Microsoft уже компании среднего размера ощущают на себе последствия работы с разнородными данными.

Таким образом одной из задач МДМ-систем является синхронизация данных, что упрощает решение сопутствующих задач, как подготовка финансовой отчетности.

МДМ-система - это один из краеугольных камней в архитектуре бизнеса вместе с ERP и BI системами, позволяющий системам аналитики и ведения бизнеса иметь единое преставление о данных, независимо от источника и формы.

Рассмотрим несколько классических случаев, где необходимо использовать и внедрять систему управления мастер-данными.

Зоопарк ИТ-систем и консолидированная отчетность

Пусть в компании больше трех систем хранения-анализа данных. Заполняются они и развиваются независимо друг от друга. В какой-то момент появляется необходимость собрать консолидированную отчетность и необходимо синхронизировать нормативно-справочную информацию. Например, существуют компания Ромашка с оборотом в 1М и имеются две записи «Общ.огр. Ромашка» и «ООО Ромашка» в разных системах с оборотом 400к и 600к, без инструментов синхронизации, система создания отчетности не сумеет объединить записи.Интеграция систем

Пусть имеется несколько 1С систем в отделениях компании и счета, выставленные ООО «Ромашка» необходимо выгрузить и проанализировать в CRM . Если в CRM заведены несколько дублей, например Ромашка и Общ. Огр. Ромашка, то встает вопрос к какой Ромашке в CRM эти счета привязать и есть ли среди этих Ромашек нужная?Единая база контрагентов

Прежде всего создание единой базы необходимо, для качественной и достоверной информацию о контрагентах. Если клиент, уже подписавший контракт, получает дополнительные N звонков о необходимости выслать уже отправленные документы (т.к. «Общ.огр. Ромашка» и «ООО Ромашка» - синтаксически разные компании), то это негативно отражается на отношениях компании.Очистка и нормализации данных

Описанные выше случаи - это задачи по очистке и нормализации данных (data cleaning and data quality).Очистка и нормализация данных - это безусловно инструменты, цель - это повышение лояльности клиента (e.g. избегаем повторных звонков), создание отчетности (уверенность в корректности аналитики) и увеличение скорости выполнения задач (быстрее проходим цикл продаж).

Как правило, клиент приходит к необходимости внедрения системы управления НСИ. Например необходимость оперативного контроля над деятельностью предприятия может потребовать сбора консолидированной отчетности, что в свою очередь приведет к необходимости синхронизации НСИ в ИТ-система, что в свою очередь потребует внедрения системы управления НСИ.

Случаи из жизни

Четырнадцать 1С-ок

У одной компании N было четырнадцать 1С систем в филиалах и вот однажды им пришлось срочно предоставить отчетность о своей деятельности в какую-то там палату. Отсутствие единой отчетности грозило существенными проблемами и вот M сотрудников несколько недель вместе сводили и выверяли данные. А могли бы просто физически не успеть.Фуры

Клиент из Астрахани отправил фуры заказчику в другой регион, а обеспечение в пути оказывала компания Х, у которой не было МДМ-системы и единой базы контрагентов. Во время путешествия фуры проходили обслуживание в двух регионах - и по окончанию поездки компания Х выставила счет клиенту по этим регионам по стандартному прейскуранту без положенной скидки за объем, так как клиент был записан в этих двух регионах под чуть-чуть по-разному и система не сопоставила имена. Итог - дополнительные разбирательства и ухудшение деловых отношений.Повторные звонки

Однажды клиенту позвонили шесть (!) раз после того, как контракт был подписан. Из-за подобной некомпетентности лояльность клиента и контракт были под угрозой.Методы решения

Рассмотрим два наиболее популярных метода решения проблем, описанных выше.Административное решение

Административный подход - сначала вычистить уже имеющиеся дубли в ИТ-системах, разработать систему кодировок, по которым можно сопоставить записи в справочниках разных ИТ-систем, и регламенты. Такой метод относительно прост, но имеет ряд недостатков – он не предотвратит рассинхронизацию НСИ в разных системах, а регламенты всегда можно обойти.Внедрение MDM-системы

Технологический подход - использование системы обеспечивающей синхронизацию и единое представление данных. Как правило большинство крупных компаний внедряют различные версии MDM, когда ручная консолидация справочной информации и отчетности становится невозможной, а внедрение любой новой системы вынуждает изменять регламент и кодировки, только усиливая хаос.Безусловно, единовременное введение МДМ-системы не решит все проблемы и по мере развития бизнеса, должна развиваться и МДМ-система, может даже измениться и сам тип МДМ системы (основные типы освещены ниже), однако, как показывает практика MDM является оптимальным бизнес решением в подобных случаях.

Типы МДМ-систем

Мы рассмотрим три основных типа MDM-систем - подробнее можно прочитать .Централизованная система

Выбирается одна IT система, это может быть как уже имеющаяся IT-система, так и отдельная система управления НСИ. Справочные данные в этой системе будут считаться эталонными, вестись в ней и рассылаться в другие системы. При этом создание и редактирование справочных данных в других IT системах запрещается. Преимуществами такого подхода являются:

- Простота внедрения;

- Простота поддержки актуальности и чистоты справочных данных во всех IT – системах, простота администрирования и разграничения прав;

- Актуальные и чистые справочные данные во всех IT –системах, что позволяет строить чистую локальную отчетность в IT системах.

Аналитическая система

В аналитической системе НСИ все элементы НСИ создаются в клиентских системах, откуда отправляются в систему НСИ, где из этих элементов формируется запись справочника НСИ. Это позволяет быстро внедрять систему, внося минимальные изменения в клиентские системы.

Но так как НСИ в отдельно взятой IT-системе ни с чем не синхронизируется, то в самой IT-системе могут быть дубли и отчетность может расплыться, поэтому построение оперативной отчетности затруднено (про локальную отчетность также говорят, что она «грязная» - локальные записи НСИ могут не соответствовать записям в системе НСИ).

Гармонизированная система

Эта система вобрала в себя лучшее из централизованной и аналитической систем. Она позволяет заводить данные в IT-системах, и затем сопоставлять с уже заведенными, умеет искать потенциальные дубли, разрешать конфликты, связанные с одновременным изменением одних и тех же данных в разных IT-системах, синхронизировать НСИ в IT-системах. Таким образом не меняются и не нарушаются бизнес-процессы, минимизируются ручная работа по подготовке отчетности - то есть просто строиться локальная отчетность. Однако данные подход является наиболее дорогим, трудоёмким и требуют серьезной экспертизы для построения, а так же может потребовать модификации клиентских приложений.

Примеры реализации MDM-систем

Примером аналитической системы управления НСИ является Navicon SalesOut , а примером централизованной и гармонизированной – разные конфигурации Navicon MDM .Индикаторы необходимости внедрения МДМ-систем

Ключевые: необходима интеграция различных систем и единая отчетность на основе этих данных.Частные предпосылки внедрения на примере с одним из клиентов

Общие индикаторы, при которых стоит задуматься о необходимости упорядочения НСИ, настройки процессов MDM:

- В первую очередь это наличие или планы по внедрению нескольких ИТ-систем;

- Потребности в автоматизации сквозных бизнес-процессов (т.е. процессов, в которые вовлечено несколько ИТ-систем) – потребность в интеграции;

- Потребность в консолидированной отчетности (т.е. в отчетности, использующей данные из нескольких ИТ-систем);

- Разработка ИТ-стратегии. Многие компании предпочитают решать проблемы с НСИ до их появления. Чем дольше справочные данные велись в ИТ-системах независимо друг от друга, тем сложнее будет в будущем их сверять, чистить, синхронизировать.

Выводы

Основные тезисы и выводы: синхронизация НСИ облегчает 1) внедрение новых информационных систем в IT инфраструктуру компании; 2) интеграцию имеющихся систем; 3) обработку корпоративных данных; 4) сокращает трудозатраты на актуализацию данных; 5) минимизирует риски, связанные с некорректными данными. Внедрение выделенной системы управления НСИ не всегда является обязательным, но о проблемах, которые могут возникнуть из-за рассинхронизации НСИ всегда стоит помнить при развитии IT инфраструктуры.Какие бывают данные

Прежде чем перейти непосредственно к системам управления мастер-данными, давайте определим, какого рода вообще бывают данные.

Ниже представлены 5 ключевых типов:

1. Метаданные (Metadata);

2. Референс-данные (Reference data);

3. Мастер-данные (Master data);

4. Транзакционные данные (Transactional data);

5. Исторические данные (Historical data).

Метаданные

– это данные о данных. Они нужны для понимания и определения, какими данными оперирует предприятие. Метаданные определяют структуры, типы данных, доступы к ним и т.д. Существуют различные схемы для описания метаданных. Например, для описания структуры XML-документа может применяться XSD-схема, для описания веб-сервиса – WSDL-схема.

Референс-данные – это относительно редко меняющиеся данные, которые определяют значения конкретных сущностей, используемых при выполнении операций в рамках всего предприятия. К таким сущностям чаще всего относятся: валюты, страны, единицы измерения, типы договоров/счетов и т.д.

Мастер-данные – это базовые данные, которые определяют бизнес-сущности, с которыми имеет дело предприятие. К таким бизнес-сущностям обычно относятся (в зависимости от предметной отраслевой направленности предприятия) клиенты, поставщики, продукция, услуги, договора, счета, пациенты, граждане и т.п. Кроме информации непосредственно о той или иной мастер-сущности, в мастер-данные входят взаимосвязи между этими сущностями и иерархии. Например, с точки зрения поиска дополнительных возможностей продаж, может быть очень важно выявлять явные и неявные взаимосвязи между физическими лицами. Мастер-данные распространяются по всему предприятию и участвуют во всех бизнес-процессах. Обычно мастер-данные воспринимаются как ключевой нематериальный актив предприятия, т.к. от их качества и полноты зависит эффективность его работы. В России часто вместо термина «мастер-данные» используют термин «нормативно-справочная информация».

Транзакционные данные – это данные, которые образовались в результаты выполнения предприятием каких-либо бизнес-транзакций. Например, для коммерческого предприятия: продажи продуктов и услуг, закупки, поступления/списания денежных средств, поступления на склад и т.п. Обычно такие данные базируются в системе управления ресурсами предприятия (ERP) или других отраслевых системах. Естественно, транзакционные системы широко используют мастер-данные при выполнении транзакций.

Исторические данные – это данные, которые включают в себя исторические транзакционные и мастер-данные. Чаще всего такие данные аккумулируются в ODS и DWH системах и служат для решения различных аналитических задач и поддержки принятия управленческих решений.

Cистемы управления мастер-данными

Прежде чем перейти к системе управления мастер-данными, определим, что такое управление мастер-данными вообще.

Управление мастер-данными (Master Data Management, MDM) – дисциплина, которая работает с мастер-данными в целях создания «золотой записи», то есть целостного и всестороннего представления о мастер-сущности и взаимосвязях, эталона мастер-данных, который используются всем предприятием, а иногда и между предприятиями для упрощения обмена информацией.

Специализированные системы управления мастер данными (MDM-системы) автоматизируют все аспекты этого процесса и являются «авторитетным» источником мастер-данных масштаба предприятия. Часто MDM-системы управляют также и референс-данными.

Ситуация, когда MDM-система является единственным источником мастер-данных, все изменения вносятся в MDM-систему и только потом передаются в системы-потребители, называется «системой записей». Это идеальная ситуация для управления мастер-данными. Однако в реальной жизни все не так просто: MDM-система не всегда будет являться «системой записей». Из-за особенностей бизнес-процессов конкретного предприятия, технических сложностей конкретных систем и т.д., приходится создавать «копии» мастер-записей. Система, в которой содержится копия мастер-данных, называется «системой ссылок». Чтобы не терять управляемости, «система ссылок» обязательно должна находиться под управлением и синхронизироваться с «системой записей».

Три измерения MDM-систем

Рассмотрим MDM–систему в трех измерениях:

Обычно MDM-системы не внедряются «с наскоку», т.к. их внедрение – это сложный процесс последовательных преобразований масштаба всего предприятия, от ведения разрозненных данных до создания целостного всестороннего представления о мастер-сущности. Поэтому внедрение MDM-систем выполняется последовательно с постепенным приближением к целевому результату в трех указанных измерениях.

Рассмотрим подробнее эти измерения.

Домены

В контексте управления мастер-данными под доменом понимается конкретная область мастер-данных. Самые распространённые домены мастер-данных – это домен клиентов и домен продуктов. В западной литературе сложились устоявшиеся термины для управления мастер-данными в рамках этих доменов: Customer Data Integration (CDI) – для домена клиентов и Product Information Management (PIM) – для домена продуктов.

К CDI традиционно относятся не только клиенты, но и организации или физические лица, которые могут называться по-разному в зависимости от отрасли предприятия: клиенты, поставщики, банки, фонды, пациенты, граждане и т.д.

К PIM традиционно относятся: продукция, товары, материалы, услуги, работы и т.д.

Есть много общего в подходах к управлению мастер-данными CDI и PIM, но есть также и много отличий. Например, при дедубликации клиентских сущностей в большинстве случаев выполняется простой синтаксический анализ атрибутов сущностей и их сопоставление на основе вероятностных алгоритмов, в то время как в продуктовом домене проводится семантический/онтологический анализ атрибутов с подключением механизмов самообучения. Кроме того, в продуктовом домене у сущностей в зависимости от выбранной категории могут сильно различаться атрибуты (например, у ноутбуков свой набор атрибутов, а у стиральных машинок – свой). Все эти особенности различных доменов должны поддерживаться MDM-системами.

В последнее время имеет место тенденция создания мультидоменных MDM¬-систем с возможностью гибкой настройки структуры метаданных. Такая гибкость дает предприятию возможность описать мастер-данные конкретно под себя с учетом всех особенностей и нюансов, но при этом требует немалого времени и знаний, чтобы грамотно спроектировать и настроить такую систему. Также на рынке присутствуют системы с «жесткой» структурой мастер-сущностей, которые имеют уже корректно настроенные механизмы, но использование такой системы возможно только теми предприятиями, которые смогут подстроиться под нее. Обычно такие системы хорошо применимы для решения задачи управления мастер-данными в рамках какой-то узкой отрасли. По моему мнению, наиболее перспективными являются системы с гибкой моделью метаданных, но имеющие при этом преднастроенные для предприятий разных отраслей модели, которые можно быстро перенастраивать.

Методы использования

Методы использования MDM (Method of use) определяют то, для чего MDM система будет использоваться на предприятии. Иными словами, кто будет потребителем мастер-данных (естественно, их может быть несколько).

Основных методов использования три:

1. Аналитический (Analytical)

2. Операционный (Operational)

3. Коллективный (Collaborative)

Аналитический метод использования поддерживает бизнес-процессы и приложения, которые используют мастер-данные преимущественно для анализа эффективности бизнеса, предоставляют необходимые отчеты и выполняют аналитические функции. Часто это происходит посредством взаимодействия MDM с инструментами и продуктами BI. Обычно аналитическая MDM-система работает с данными только в режиме чтения, она не изменяет данные в системах-источниках, но занимается их очисткой и обогащением.

Операционный метод использования позволяет собирать, изменять и использовать мастер-данные в процессе выполнения бизнес-транзакций (операций) и служит для поддержки семантической согласованности мастер-данных в рамках этих операций внутри всех операционных приложений. Фактически, в этом случае MDM функционирует как OLTP-система, которая отрабатывает запросы от других операционных приложений или пользователей. Работа в таком режиме зачастую требует построения единого интеграционного ландшафта с использованием принципов сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и применением инструментария сервисной шины предприятия (ESB). Идеально, если такие инструменты или входят непосредственно в MDM-систему, или являются ее продолжением (есть вендоры, которые имеют в своей линейке и MDM и ESB-решения, глубоко интегрированные между собой).

Коллективный метод использования позволяет создавать мастер-сущности в случаях, когда требуется коллективное взаимодействие между различными группами пользователей в процессе этого создания. Такое согласование обычно имеет сложные «ветвящиеся» бизнес-процессы, состоящие из различных автоматических и ручных задач. Ручные задачи выполняются различными специалистами по работе с данными (дата-стюардами) в порядке, определенном бизнес-процессом. Чаще всего коллективный метод использования применяется в продуктовом домене. Например, при создании нового продукта, когда существуют несколько ответственных за ввод разных данных, много ручной работы и финальное согласование. Важно, чтобы MDM-система позволяла настраивать произвольные бизнес-процессы для быстрой поддержки бизнес-процессов конкретного предприятия.

Стили внедрения

Обычно выделяют три основных стиля внедрения (implementation style):

1. Реестровый (registry);

2. Сосуществующий (coexistence);

3. Транзакционный (transactional).

Реестровый стиль внедрения предполагает создание источника мастер-данных как «системы ссылок» на нижестоящие источники данных. Реестровая MDM содержит только ключевые атрибуты, необходимые для идентификации и сопоставления сущностей. Реестровая MDM работает в режиме «только чтение», данные вводятся в системах-источниках и передаются в MDM для разрешения сущностей. Также в реестровой MDM могут храниться ссылки на источники неключевых данных, но сами эти данные обычно в MDM не передаются. Реестровый стиль внедрения обычно применяется в случае выбора операционного метода использования MDM (см. выше).

Сосуществующий стиль внедрения предполагает наличие распределенного ввода данных в нескольких источниках (бизнес-приложениях и MDM-системе). MDM-система в данном случае может являться «системой записей» только для части атрибутов. Тем не менее, в MDM-системе формируется полноценная мастер-сущность, изменения которой транслируются в другие системы (возможно, не все). Сосуществующий стиль внедрения довольно прост и часто применяется как первый шаг к следующему - транзакционному стилю, т.к. не требует глубокой переработки систем, взаимодействующих с MDM-системой.

Транзакционный стиль внедрения предполагает создание полноценной «системы записей», в которой хранятся все данные по мастер-сущностям. MDM-система в этом случае является «единственным источником правды» для всех систем-потребителей. Все операции по созданию и обработке данных выполняется на уровне MDM-системы. Ввод данных на уровне систем-потребителей запрещен. Такой подход обычно довольно сложен для внедрения, т.к. требует существенного изменения бизнес-процессов и систем-подписчиков.

Заключение

На практике, выбор той или иной стратегии внедрения MDM определяется многими факторами: целями предприятия в области управления мастер-данными, степенью зрелости предприятия, степенью готовности IT-инфраструктуры, наличием инвестиций на реализацию проекта и многими другими параметрами. Чтобы определиться со стратегией внедрения, нужно провести тщательный анализ всех этих факторов и составить подробное технико-экономическое обоснование проекта и детальный план-график с указанием фаз развития проекта. Но это уже другая обширная тема, требующая отдельного рассмотрения.

Одно можно сказать точно, что к внедрению MDM-системы нужно подходить очень взвешенно и поступательно. Большинство проектов внедрения MDM-систем проваливаются именно из-за недооценки сложности и объема изменений, с которыми приходится сталкиваться в MDM-проектах.

История

7 октября 2016 г. на внеочередных общих собраниях акционеров БИНБАНКа и МДМ Банка была утверждена схема юридического объединения БИНБАНКа и МДМ Банка, в соответствии с которой БИНБАНК присоединится к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжит работать под брендом БИНБАНКа (МДМ Банк будет переименован в БИНБАНК). Процесс юридического объединения БИНБАНКа и МДМ Банка планируется завершить до конца 2016 года.

Собственники и руководство

Председатель совета директоров - Олег Вьюгин , председатель правления - Микаил Шишханов .

Деятельность

ПАО «МДМ Банк» предоставляет полный спектр услуг рынка финансовых услуг, включая розничное банковское обслуживание, обслуживание малого и среднего бизнеса, корпоративные, лизинговые и инвестиционные банковские услуги.

Оценки рейтинговых агентств

Напишите отзыв о статье "МДМ банк"

Примечания

Ссылки

См. также

Отрывок, характеризующий МДМ банк

– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

– Ты об Николушке? – сказал он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

– Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал.

– Что ты говоришь?

– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко! – подумал он. – А как это просто!»

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал.

Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое.

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.

это проверенный и действенный метод коррекции защитной (адаптационной) системы на уровне управляющих центров головного мозга. Нормализация состояния адаптационной системы сопровождается перестройкой деятельности всего организма, в частности, улучшается качество работы органов и тканей, имеющих отклонения от нормы или пораженных патологическим процессом. В результате воздействия слабым электрическим сигналом с определенными параметрами на структуры головного мозга избирательно активируются различные участки нейроэндокринной системы, что как бы заставляет организм применять внутренние резервы, мобилизует имунную систему.

Метод был открыт группой российских ученых в 80-х годах XX века, но доработан, апробирован и внедрен в клиническую практику в Европе. Методика получила положительные отзывы от ведущих медицинских центров, как в России, так и за рубежом. Метод был использован для лечения более чем 200 тысяч больных, в том числе и в детской практике. При наблюдении за больными в течение более 20 лет отрицательных последствий не обнаружено.На сегодняшний день кабинеты МДМ-терапии по методу профессора В.Павлова успешно работают в Австрии, Германии, Греции, Чехии и Швейцарии. В Москве первый кабинет МДМ-терапии открылся в клинике «Семейная» (медицинский центр «Серпуховская»). Теперь пациенты, желающие воспользоваться этим высокоэффективным немедикаментозным методом, получили возможность пройти курс лечения, не выезжая за границу.

Как проходит процедура:

Сеансы мезодиэнцефальной модуляции проводятся с использованием компьютерного комплекса МДМ-2000/1 , производства ZAT а.д., Чешская республика. Аппарат МДМ-2000/1 зарегестрирован в РФ и внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники (Регистрационное удостоверение ФС № 2004/1128 со сроком до 22.01.2011 года), а так же имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на применение (лицензия № 77.99.28.944.Д.007272.12.04 от 28.12.2004 г.).

Процедура проведения мезодиэнцефальной модуляции проста и безболезненна: на голову пациента накладывается пара лобно-затылочных электродов, через которые подаются специально подобранные терапевтические импульсы тока, изменяющиеся во времени по заранее заданной программе. Параметры электрических сигналов запрограммированы так, что негативное воздействие на организм полностью исключено.

Процедура длится 30 минут, стандартный лечебный курс состоит из 13 процедур (ежедневно в течение 10 дней)

Необходима предварительная консультация и обследование у врача специалиста МДМ - терапии. В нашей клинике все обследования и саму процедуру проводят дипломированные специалисты, имеющие большой опыт работы и прошедшие специализацию за рубежом.

Показания к МДМ-терапии

- Сердечно-сосудистые заболевания : гипертоническая болезнь I и II стадии; ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения ФК I-III, реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда

- Эндокринные заболевания: сахарный диабет и осложнения сахарного диабета (язвы, гангрены, ретинопатия, нейропатия); инсулинорезистентность, нарушения функций щитовидной и паращитовидной желез

- Соматические заболевания: тонзиллит, бронхиальная астма, хронический бронхит, ХОБЛ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; гастрит с секреторной недостаточностью и гиперацидным состоянием; дискинезия желчевыводящих путей; бронхиальная астма; ревматоидный артрит

- Неврологические заболевания: нейроциркуляторная дистония; дисциркуляторная и травматическая энцефалопатии; гипоталамические (диэнцефальные) синдромы; болевые синдромы при заболеваниях периферической нервной системы

- Хирургические заболевания: подготовка к операциям, реабилитация в послеоперационный период; ожоговая болезнь и обморожения; посттравматические состояния, незаживающие послеоперационные раны,

- Заболевания периферических сосудов: эндоартерииты и атеросклеротические окклюзии периферических артерий; венозная и лимфатическая недостаточность, в том числе осложненная трофическими язвами

- Заболевания гинекологической сферы: нарушение менструальной функции: предменструальный и климактерический синдромы; хронические сальпингоофориты, нейроэндокринные нарушения, осложненные бесплодием или миомой матки (не более 8 недель), синдром поликистозных яичников

- Заболевания уроандрологической сферы: импотенция; хронический простатит; симптом хронической тазовой боли, бесплодие

- Дерматологические заболевания: нейродермиты; зудящие дерматозы; небактериальные формы экземы

- В психиатрии: реактивные состояния; агрипнический синдром; неврозы; астенические и депрессивные состояния; абстинентный синдром

- С профилактической целью: при стрессовых состояниях и длительном эмоциональном напряжении; при умственном и физическом переутомлении; при синдроме хронической усталости

- В педиатрической практике:

Возможно применение электростимуляции, начиная с 5-летнего возраста, по всем показаниям, перечисленным в других разделах; а так же:

- энурез;

- логоневрозы;

- ночные страхи и другие невротические состояния;

- адаптация к школьно-дошкольным учреждениям;

- тонзиллит;

- гайморит;

- повышение сопротивляемости часто болеющих детей в периоды сезонных вспышек ОРВИ

Противопоказания к МДМ-терапии

- наличие металлических инородных тел в тканях головы;

- интракраниальная геморрагия, опасность интракраниального кровотечения;

- шизофрения;

- эпилепсия;

- острый психоз с психомоторным возбуждением;

- заболевания кожи в месте наложения электродов на лбу и затылке.

Подробнее о методе Мезодиэнцефальной модуляции (МДМ-терапии)

Мезодиэнцефальная модуляция или МДМ–терапия относится к физиотерапевтическим методам, но значительно превосходит все известные методы по лечебному эффекту. Её основой являются слабые, но сложные по структуре электрические сигналы, которые избирательно воздействуя на структуры головного мозга, активируя работу центров управления защитной системой. Метод мезодиэнцефальной модуляции базируется на предшествующих исследованиях в области лечебных транскраниальных (через покровы черепа) электрических стимуляций структур головного мозга. Впервые транскраниальная терапия была осуществлена у больных в 1902 году. С тех пор в практической медицине применялись различные модификации аппаратов, в которых использовались самые разные частотные и другие характеристики электрических сигналов. Наиболее известными в России являются электросон, электронаркоз и аппараты для ТЭС-терапии. Более чем за 100 лет клинического использования накоплен огромный материал, позволяющий прежде всего определить рамки параметров электрического тока, не оказывающие повреждающего действия на организм человека , но улучшающие течение многих заболеваний.

В отличии от своих предшественников метод мезодиэнцефальной модуляции , сосредоточив воздействие на подкорково-стволовых отделах мозга (мезодиэнцефальной зоне), сумел достичь не только аналгизируюшего эффекта, а добился избирательной активации главных регуляторных систем - гипоталамо-гипофизарной, надпочечниковой, опиоидной и др. Соответственно, частотные характеристики, формы импульсов, способ наложения, полярность электродов и другие показатели существенно отличаются от предыдущих методик.

Как новое направление мезодиэнцефальная модуляция появилась в середине 1980-х годов на базе Центра неотложной кардиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Тестируя прибор для электрообезболивания, разработанный в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН, группа ученых во главе с В.А.Павловым обнаружила, что анальгезирующий эффект при электростимуляциях является не основным. Было выявлено, что воздействие на мезодиэнцефальную зону слабым электрическим сигналом с определенными параметрами приводит к выбросу в кровь биологически активных веществ - опиоидных пептидов (в частности, бета-эндорфина - "гормона радости"), гормонов гипофиза и инсулина, снижающих выраженность стресс-реакций и повышающих адаптационные свойства организма. Т.е механизм действия следующий: в результате стрессовой для организма ситуации (травма, инфекция, аллергия и т.д.) разрывается связь между центральной и периферической нейрогуморальной регуляцией органов, что в свою очередь приводит к включению собственного эктопического ритма поврежденного органа и вывода его из-под контроля центральной нервной системы. Мезодиэнцефальная модуляция позволяет добиться избирательной активации регуляторных структур головного мозга, происходит выброс гормонов, которые нормализуют деятельность органов и способствуют восстановлению полноценной функциональной активности.

Дальнейшие разработки параметров электросигналов, которые проводились под руководством профессора В.А.Павлова на базе европейских научных центров, позволили добиться существенного усиления данного позитивного эффекта. Итогом почти 30-летней научной работы стал компьютерный комплекс МДМ 2000/1. Разработанные специалистами программы для лечения различных видов патологий, позволяют получить у больных ярко выраженные клинико-биологические эффекты:

- Антистрессорный. Позволяет не только справиться со стрессом в экстремальной ситуации, но и предотвратить обострение хронического процесса, сопровождающегося депрессивными расстройствами. Помимо этого, антистрессорный эффект реально уменьшает число осложнений при лечении различных заболеваний и обеспечивает более легкое их течение.

- Репаративный. Ускорение репарации в 2 - 2,5 раза по сравнению с самыми современными лекарственными и физиотерапевтическими методами. Например, при язве желудка или 12-перстной кишки (в том числе, при "целующейся" язве), инфаркте миокарда, ожогах, переломах, трофических язвах и т.п.

- Обезболивающий и противовосполительный . Мощный аналгезирующий эффект позволяет справиться с большинством из существующих видов болей (мигрени, радикулиты, корешковый синдром при остеохондрозе позвоночника, боль при артритах, зубная боль и т.д.). При этом не только уменьшается интенсивность боли, но и снимается воспалительный процесс, который поддерживает эту боль.

- Профилактический . Профилактика обострений при хронических заболеваниях: часто наблюдается стойкая ремиссия (отсутствие обострений) даже при таких серьезных болезнях, как бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др. Одновременно существенно уменьшаются дозировки поддерживающих лекарственных препаратов (МДМ-терапия усиливает действие большинства известных медикаментов), значительно снижаются побочные эффекты и аллергические осложнения. При непереносимости лекарственных средств, а также в случаях хронической почечной или печеночной недостаточности, МДМ-терапия может быть использована как единственный метод лечения.

- Политерапевтический. При наличии нескольких хронических заболеваний отмечается одновременное терапевтическое действие на весь перечень, что особенно актуально в сфере геронтологии.

Запись на прием к врачу физиотерапевту

Обязательно пройдите консультацию квалифицированного специалиста в клинике «Семейная». Данная услуга предоставляется не во всех филиалах, уточняйте более подробную информацию у администраторов